いつの日か葬儀を禁止しよう,

そして涙を,

大陸から大陸へと張りつめられた霧笛にとって代えよう。

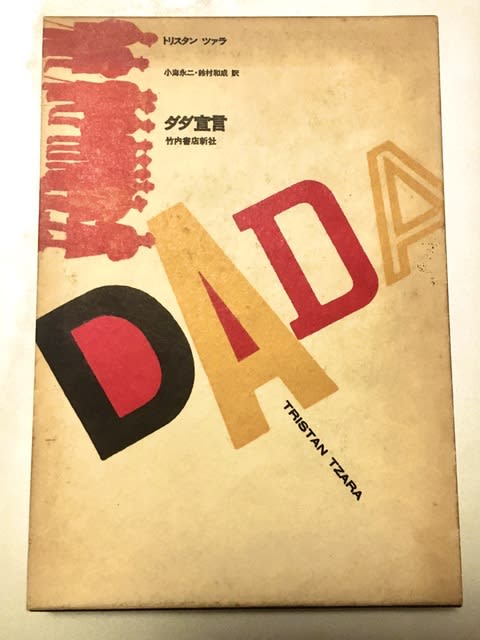

上記は『ダダ宣言1918年』という文章の一部で、作者はトリスタン・ツァラ。そう、1918年はスペイン風邪のパンデミックに重なる時期だ。

6月4日のフリークラス〈踊り入門~イノチとカタチ〉(西荻・ほびっと村学校「舞踏」クラス)では、このテキストを音読して聴いてもらい、そこからインスパイアされたものを踊っていただいた。打楽器演奏や、いくつかの当時の音楽を挿入しながら、イメージを膨らませ、また音読を聴いてもらい、踊り、、、と展開するうち、約2時間の稽古があっというまに過ぎた。

この文章では、矛盾や対立を怖れず、調和を目論むこともなしに、投げ込まれたコトバたちが、とめどないエネルギーの渦を巻いている。レッスンでは、言葉を聴き込み、あるいは肌に浴びて、次第次第に動きはじめてゆく一人一人の身体が、その内側にとてつもない熱気をはらんでいるように感じた。同じ空間で、同じ言葉の響きを受け、さまざまなダンスがあふれて場を満たしてゆく。その瞬間を繰り返し体験してゆくうち、いつしかオドリのカラダというものがつかめてゆく。

レッスンを再開して、ともに踊ること、ともに同じ場に居るということの貴重さを、痛いほど思う。踊ると言ってももっぱら体を動かしていることが重要なのではなく、人と同じところで同じ音や匂いや空気の流れや気配を感じとりながら、ともにいる、ということがオドリのカラダをつくってゆくのだ。物質的ではない筋肉とでも言えるのだろうか。

新しい世界について考えはじめなければ、、、。と思いながら、コロナ禍の日々を過ごしている。ひどい打撃を受けているが、自分だけじゃなくて文化全体が大変なことになっているのが、肌身でわかる。こわい。文化が危機に陥ると、どんなことになってしまうか。

人が人と一緒に食べて、飲んで、歌って、芝居や踊りを楽しんで、というのは、人間が幸せをつくってゆく上で最も大切なことだ。娯楽、という言い方では計り知れない知恵や精神の広がりが、それらの「楽しみ・愉しみ」から生まれてくる。それらを我慢をしていると、心がギスギスして他人に対して冷たくなり、しまいには自分の生き甲斐がわからなくなってしまう。ウイルスに「関係」を壊されないよう、気をつけねばと思う。孤立してからでは取り戻せないものがある。

上記の『ダダ宣言1918年』は第一次大戦が終わりスペイン風邪のパンデミック(1918~1920)が起きた頃に書かれ発表されているが、トリスタン・ツァラはこの宣言をはじめ、多くの作品で人の心や社会の滞りを刺激してやまない。

同じ頃、ルドルフ・シュタイナーは社会の新しい形について講演を繰り返しベーシックインカムの源流とも言える経済論を提起しはじめた。ダンスの世界ではヴィグマンはじめ革新的な踊り手が続々と出現。そして狂乱の1920年代を経て、全体主義の時代が次第に準備されていった。

あの時代の流れが再び起きないようにするには、どうすればいいのか。個々が考える時が来ていると思う。

もう酔っぱらいはごめんだ!

もう飛行機はごめんだ!

もうたくましさはごめんだ!

もう尿道はごめんだ!

もう謎はごめんだ!

これもまたツァラの言葉、『植民地の三段論法』より。ちょっと好き。

※写真は粟津潔さん装幀の『ダダ宣言』より、

上:表紙、中:ツァラの頁の一部、下:ピカビアによる挿画の一部。

_____________________________________

再開情報6月から活動を再開します

・コンテンポラリー/舞踏(メインクラス)

・基礎(からだづくり)

・創作(初歩からの振付創作)

・オイリュトミー(感覚の拡大)

・フリークラス(踊り入門)

舞台活動は秋の再開実現をめざしており、状況に応じて判断いたします。くわしいご挨拶や前回公演の記録などを、上記サイトにて掲載中です。ぜひ、ご一読ください。