2011年にユネスコの世界遺産に登録された中尊寺へ。誰もが知る有名な中尊寺も恥ずかしながら初訪問。

中尊寺ってイメージしていたよりすごく広〜い。更に参道となる月見坂はえらく急で長くてキツ〜い!!おいおい結構ハードなの?脚が・・・。

約15分かけてようやく中尊寺の本堂へ。中尊寺ってこの山全体の総称でその中心がこの本堂なのだ。

「本尊は丈六の釈迦如来。像高約2.7m、台座・光背を含めた総高は5mに及ぶ尊像です。中尊寺の大壇主藤原清衡公が「丈六皆金色釈迦」像を鎮護国家大伽藍の本尊として安置したことにならい平成25年(2013)に造顕・開眼供養されました。」とのこと。

中尊寺の本堂ってどうしても金色堂の影になってしまって目立たないので、初めてその存在を知ったほど?仕方ないよね〜どうしても金色堂が有名すぎるもんね。遠目から釈迦如来をワンショット!

続いてはメインの金色堂だ。

「中尊寺創建当初の姿を今に伝える唯一の建造物で、天治元年(1124)に上棟されました。堂の内外に金箔を押した「皆金色」の阿弥陀堂です」とのこと。いざっ初見参!残念ながら堂内は撮影禁止なのでHPとパンフレットから画像を拝借。おぉ〜これぞっ豪華絢爛!

金閣寺以上に煌びやか!1288年鎌倉幕府によって建てられた旧覆堂の下で金色堂は風雪から護られてきたんだからね。っということは当時の輝きのままってこと?まさに圧巻だ。声が出ない程。

この金色堂の下には奥州藤原3代のミイラと4代泰衡の首級が安置されているんだよね。

隣の讃衡蔵へ。ここは奥州藤原氏の残した文化財3000点あまりを収蔵する宝物館で、平安期の諸仏、国宝中尊寺経、奥州藤原氏の御遺体の副葬品などが納められている。とにかく豪華だ。

当時の藤原氏の力を見せつけられたが、言っちゃなんだが、こんな海もない岩手の山奥でこれだけ栄えたのって不思議だしすごいよね〜!

ここにも芭蕉翁句碑が・・・「五月西の降してや光堂」。芭蕉がここ金色堂を見てうたった句だが、この平泉には芭蕉の句碑がホント多いね。

お隣の旧覆堂へ。金色堂を風雪から護るために、1288年鎌倉幕府によって建てられたと伝えられる5間4方の堂で、古い記録には「鞘堂」とも記されているとのこと。松尾芭蕉をはじめとする文人墨客、あるいは伊達政宗、明治天皇といった歴史上の人物は、薄暗いこの堂内に入り金色堂を参拝したとのことだ。

最後に弁慶堂へ!「弁慶堂は文政10年(1827)の建立で、ご本尊は勝軍地蔵。古くは愛宕堂と称していましたが、義経・弁慶の木像を安置し、明治以降は弁慶堂と呼ばれるようになりました。」とのこと。義経と弁慶主従の像がある。弁慶勇ましいねぇ〜。

しかし、想像以上に中尊寺は広かった。しっかり見るならば3時間はいるんじゃないだろうか。

最後に中尊寺はなれ、毛越寺の更に奥の達谷窟毘沙門堂へ!かみさんがどうしても行きたいと言うのだ。

「達谷窟毘沙門堂は、延暦20年征夷大将軍坂上田村麻呂公の創建以来、一千二百余年の歴史を誇る護国の精舎で、その祭事を執行する別當の達谷西光寺は、翌延暦21年奥真上人によって開かれました。みちのくを代表する古刹であり「達谷窟」として、国史跡に指定されております。」とのこと。

おいおい、岩壁にめり込んじゃってるじゃん。すごいねぇ〜!かみさんの真の目的は”最強の御札”と呼ばれる牛玉寳印なのだ。

「窟の毘沙門様の牛玉寳印は、修正會(元日からハ日迄)に於て、廿一箇座の毘沙門天王供の他、仁王會 礼拜講 鬼儺會 初夜座 後夜座 結願牛玉法等の加持祈禱を經て出來上がる特製の護符です。

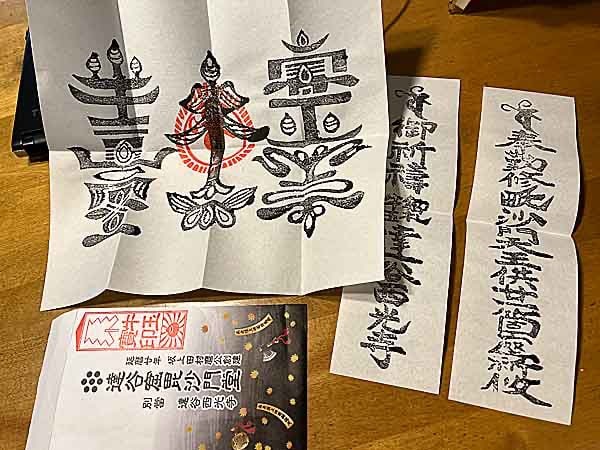

尖った方を上にして神棚 長押なげし又は玄関に貼れば、惡鬼邪神を拂はらい福を招き、諸々の御利益が得られると言われております。」とのこと。とりあえず無事ゲット成功!

実際に達谷窟毘沙門堂拝観させてもらった後は、岩面大佛!

「窟毘沙門堂西方の大磨崖佛は約そ十丈(約三十三m)にも及ぶ大岩壁に刻まれている。」とのことだがどれがぁ〜?えっホントどこ?なんとなく大仏っぽい面影はあるけど?侵食酷すぎない?う〜ん、超微妙?

これにて平泉観光終了!なんとか雨もたまに落ちてくる程度で済み、十分満喫できひと安心。さて、今宵お世話になる温泉宿へ向かうぞ!目指すは秋田が誇る秘湯・乳頭温泉だ。

(PS)ちなみにこれが最強お札の「牛玉寳印」!この向きで玄関に貼れば、惡鬼邪神を拂はらい福を招いてれるの出そうだ。

「桓武天皇の命を受けた坂上田村麿公は、征夷大将軍としてこの地に赴き、激戦の末に蝦夷を打ち破りました。坂上田村麿公は京都の清水寺を建立した人物。蝦夷討伐には「鞍馬寺の毘沙門天より剣を授かった」「諏訪大社で戦勝祈願をしたところ馳せ参じた武者が、窟での戦いで神がかり的な活躍をした」など、

各地でさまざまな伝説が残されています。“戦勝は毘沙門天のおかげ”と感じた坂上田村麿公は、そのお礼にこの窟に清水の舞台を模した九間四面の精舎を建て、108体の毘沙門天をお祀りし、国を鎮める祈願所としました」とのこと。

あの教科書に出てくる坂上田村麿だもんね。御利益頂いちゃおう!

← 北東北旅行② 世界遺産の平泉散策へ!(毛越寺〜高館義経堂)

北東北旅行④ 岩手三大麺の1つ「焼肉・冷麺ヤマト」の冷麺! →