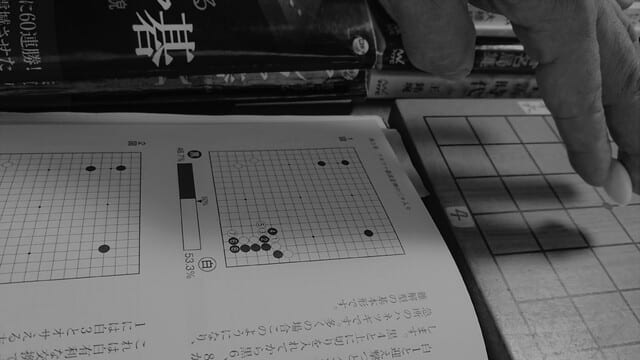

【半袖の季節は、碁とバイクが良く似合う の巻】

春秋時代の紀元前548年

衛の献公が亡命先の夷儀の地から

卿(最高級の重臣)の甯喜(ねいき)に向かって

「国に帰りたい」

と申し送った

甯喜はそれを承諾した

献公は暗君であったので

太夫(卿に継ぐ重臣)大叔文子は

古訓と棋理に依って

甯喜に異論を唱えたという

このように古くは

「政」「聖」の色彩が濃いのが

中国の碁の特徴であった

◇

棋を挙げて定まらず(挙棋定まらず)

碁石を打ち下ろすのに

迷ってどこと定まらない

その場その場の思い付きにて

適当に処理することのたとえ

ときに国家の存亡につながる慢心のことである

碁石をつまんだまま、着点定まらず空中に彷徨う

時間制になり、秒読みに追われたプロでもやらかす

アマのなかには碁笥に手を入れて石をガチャガチャ混ぜる者も

よくあるマナー違反で、みっともないクセの一つ

石はもてあそぶものではあるまいに

碁は、ゲームになり、スポーツになったか

着点をココロで決めてから

おもむろに石をつまんで

そっとおくべし

これだけで

「おぬし、出来るな!」

となるから不思議なものである

これは「気」の問題か

「棋」が「気」に通じるのである

マナーが悪くても強い人もいるにはいるが……

下品(げぼん)のそしりを免れぬ

悲しいかな、本人には聞こえないものである

嗚呼、お気の毒、ご愁傷様――