ページ数の少ない絵本の中で、こんなにもたくさんのことを教えられるようになっています。

シンプルだけどすごい!

この本すごい!

たとえば最初のページ

「おや、はっぱの うえに ちっちゃなたまご。」

おつきさまが、そらから みて いいました。

お月さまに照らされた葉っぱが描かれていて、その上には小さな白い点、あおむしの卵が見えます。

宇宙も、この卵より小さい点からはじまった…。という話ができそうです。

あおむしは腹ペコなので何かをたべないといけません。

ちいさいお子さんも、お腹がすいた、何か食べたい、という感覚はわかっています。

月曜日はりんごを1個食べます。

火曜日はなしを2個。

水曜日はすももを3個。

木曜日はいちごを4個。

金曜日はオレンジを5個。

そして曜日を覚えます。

食べもの一個ごとに穴があいていて、指で触れて数えることもできます。

土曜日は好きなものをたくさん出てきます。

ケーキ、アイスクリーム、ピクルス、チーズ、サラミ、キャンディー、パイ、ソーセージ、カップケーキ、スイカ!

たくさん出てきますので名前をおぼえることができます。

そして、数をもっとおぼえることができます。

というか興味をもつことができるといった方がいいでしょか?

全部食べてしまったあおむしは、お腹をこわしてしまいます。

つぎのひは また にちようび。

あおむしは みどりの はっぱをたべました。

とても おいしいはっぱでした。

おなかの ぐあいも すっかり よくなりました。

子どもは野菜が苦手です。だけど、好きなものだけを食べるのはよくない!野菜もたべないといけない、というのがなんとなく伝わってきます。

そして、小さかったあおむしが大きくなり、最後には美しい蝶になる過程を豊かな色彩で描いています。

日本的ではないけれどキレイで元気になるような色彩でした。

なぜ彼がこの色彩にたどり着いたのか。

絵本作家エリック・カールの両親はドイツ系アメリカ人で、彼はアメリカ生まれでしたが六歳の時に両親とともにドイツに渡ります。第二次世界大戦直前の1935年のことです。

彼は後にこう語っています。

戦争中の幼年時代は灰色でした。ドイツ全土の街はくすんだグリーン、グレー、ブラウンの色におおわれてかすんでいました。人々は地味で冴えない衣服をまとって、照明を落とし、いつ終わるとも知れない灯火管制がしかれていました。天気さえもしばしば灰色でした…。

戦後に通った美術学校で、私は初めて色の楽しさを学びました。それ以来、私は幼年時代の灰色の世界と暗い影に反発するがごとく、大胆な色を駆使することに情熱とエネルギーを注いできました。私は、色彩を大いに賛美し、色の持つ力を限りなく高めたいと願っています。

大胆で情熱とエネルギーに満ちた色はそこからきているのか!

なので、刺激をうける! 元気をもらえる!ということです。

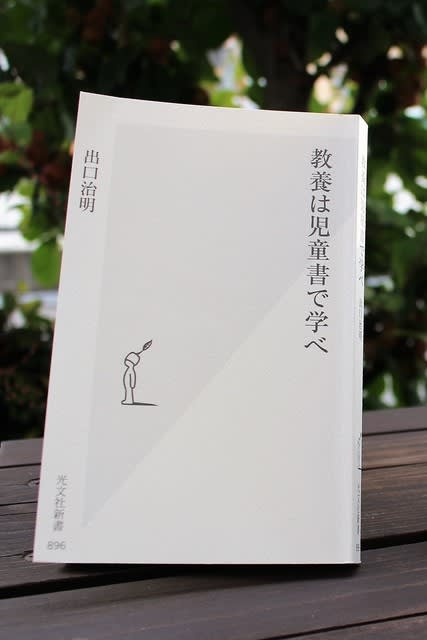

この本を教えてもらったのは、出口治明が書いた「教養は児童書で学べ」からです。

大人が読んでも楽しい本です。

この本を小さい時に出会っていたら…。

(タラレバになってしまいました)

9/16・17の完成見学会会場に置いておきます。

手に取って読んでみてください。お勧めします。