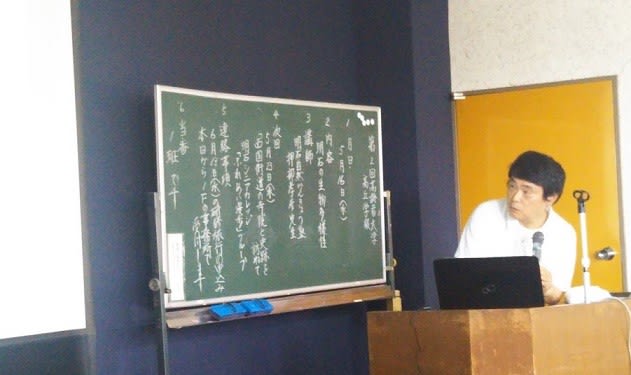

パワーポイントの映写ほかたくさんの資料に基づいての講義だった。下の左が古地図で右がため池を中心とする現在の地図。この近辺の小・中・高校やスーパーマーケットほかのほとんどがため池の埋め立て地に建設されている。豊かな自然がどんどん消滅して行ったことが分かる。先生としてはとても嘆かわしいことだったとか。

高丘コミュニティセンターは上の地図の主池(おもいけ)と釜谷池の真ん中くらいに位置するが、主池はフェンスで囲われ普段は立ち入り禁止で、釜谷池の上に並ぶ4つの池はウォーキングコースや憩いの場となっている。ところが前者の主池が自然の宝庫だという解説が多くの時間に費やされた。

主池(湿地)は地下水が池の法面から湧き出したり、滲みだして湿地を形作っている。この主池の築造は江戸時代前期とされ、この池から半径3kmの円弧の中に150もの池(農業用水)があったが、今では1/3以上がなくなっている。

湿地の植物群としては、食虫植物をはじめ絶滅危惧種の12種や、日本最小のトンボ(体長2cmを越えない)八丁トンボも生育している。(下左は食虫植物のモウセンゴケの捕虫葉、右はサギソウ)

近日中に現地で主池の観察会が開催されるので、是非参加して小父さんも俄か生物学者にならなくては!(笑)。いやー、こんなおひざ元に・・・知らなかったな~。とても興味深い2時間だった。

どんどんどんどん家が建って来ており、自然が追いやられています。

私が来たばかりの頃は放牧があちこちにあったのに、それも減って来てます。

2時間 興味深く話を聞く、、、というのも素晴らしいですよ。

そうなんですか!

自然保護と開発とは大きな対立点ですよね。

この日の講師は、行政の方ではなかったようですが、

この主池は保護エリアとして残ることを強く主張してありました。

この講座も市の推奨で市内全域のコミュニティセンターで

今年度から取り入れられるようです。

>私が来たばかりの頃は放牧があちこちにあったのに、それも減って来てます。

チャー君やニコちゃんはそんな中で育ったんですね!

そうですね。

狭い日本では、開発、開発で新しい街が作られ自然が無くなって行っています。

ところが、古い住宅街には若い人は来ないという現象も起こっています。

>2時間 興味深く話を聞く、、、というのも素晴らしいですよ。

へへへ、講座によっては興味の差がありますね。

あまりにも身近なところに自然保護地域があったというんでちょっと興奮しました(笑)