朝日記241211 ―詩歌―雲雀に贈る(TO A SKYLARK)と今日の絵

朗読版もあります;朝日記140718 朗読 P.Shelley 雲雀に捧ぐ

https://www.youtube.com/watch?v=YYGqhH73Q0g&t=599s

―詩歌―雲雀に贈る(TO A SKYLARK)

(初出し;NPO法人 HEARTに会 会報 No.118、創立30周年記念 2024年夏季号)

会員 荒井 康全

詩; パーシー ビッシー シェリー

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

翻訳;Yassie Arai

~~~~~~~~~~~~~~~

かがやけ きみよ、みちあふれる生命(いのち)よ!

鳥(とり)よ きみ 鳥(とり)ならず、

天(そら)からのもの、否(いな) そのちかきもの

そは きみのこころを満(み)たす

ゆたかな緊張(きんちょう)のなか

そは 思(おも)いもせぬほど ゆたかなるもの

高(たか)く さらに高(たか)く

大地(だいち)から跳(は)ね揚(あ)がる きみは

火(ひ)の雲(くも)のように

羽(は)ばたき 空(そら)の藍(あい)の深(ふか)みに

そして さらにうたう 歌(うた)は なお、ひびく

金色(こんじき)の夕日(ゆうひ)のなか

その上(うえ)の雲々(くもぐも)が また輝(かが)やく

きみは 浮(う)かびそして走(はし)る

あたらしい競(きそ)いがいまはじまるよう

形(かたち)にならないよろこびなり

青味(あおみ)が茜(あかね)にひろがり

きみの飛翔(ひそしょう)を溶(と)かす

天(そら)の星(ほし)のよう

ひろい陽(ひ)のひかりに

きみは見(み)えなくも

聞(き)こゆ きみ歓(よろこび)びのさえずりを

矢(や)のごとく鋭(するど)し

あの銀球(ぎんきゅう)の矢頭(やがしら)の

その反射(はんしゃ)はなお鋭(するど)く光(ひか)り

白(しろ)い夜明(よあけ)けの極(きわ)みまで

そこにあるを感(かん)じるのみ

きみの声(こえ)に 大地(だいち)と大気(たいき)は

ともどもが 声(こえ)を上(あ)ぐ

夜(よる)が近(ちか)づけば ただひとつの雲(くも)の

月(つき)の雨(あめ)になりて

光(ひかり)の条線(じょうせん)が降(ふ)りそそぐ

そして天(そら)は 流(なが)れに溢(あふ)れる

きみは何(なに)にてあるや われら知らず

何(なに)と例(たと)えんや?

虹雲(にじぐも)からの流(なが)れのなく

きらきらと水滴(みずたま)の弾(はじ)きおり

雨(あめ)は調(しら)べとなり降(ふり)り注(そそ)ぐ

きみが居合(いあ)わせているが如(ごと)し

うたびとが 侍(じ)すごとく ひらめきのことばのなか

賛美(さんび)のうたは 控(ひか)えにて待(じ)す

そは、世(よ)が希望(のぞみ)に和(わ)し

怖(おそ)れを掃(はら)うとき そのときを

高貴(こうき)なる乙女(おとめ)の 高楼(こうろう)にあり

その愛(あい)のこころの重(おも)きしも

あまき音色(ねいろ)の流(なが)れ出(い)でて

麗(うるわ)しき愛(あい)の会釈(えしゃく)を誘(いざな)わん

金色(こんじき)にかがやく羽虫(はむし)のごとし

朝露(あさつゆ)のしずけき硲(はざま)に

花々(はなばな)や草々(くさぐさ)のなかにも

空(そら)の色(いろ)が漂(ただよ)い 青(あお)を染(そ)める

薔薇(ばら)の たおやかなに笑(え)み

みどり葉(は)をともないて 暖(あたた)かき風(かぜ)

花(はな)びらを散(ち)らすまで 香(かお)りをただよわす

みどり葉(は)はおもおもしく あまきかおりを控(ひか)えおく

春(はる)の驟雨(しゅうう)のおと 草々(くさぐさ)を揺(ゆ)らす

雨(あめ)は 花々(はなばな)を目覚(めざ)めさせる

古(いにし)えから すべてそうであったごと

陽気(ようき)、爽快(そうかい) 新鮮(しんせん)にて

きみの音楽(おんがく)は支配(しはい)する

妖精(ようせい)よ 鳥(とり)よ われらに教(おし)えよ

われは知(し)らず 何(なに)ぞ あまき思(おも)いなりしか

聖(せい)なるかな 愛(あい)を 盃(さかずき)を賞(しょう)そうぞ

あまた舞(まい)のぼる泡(あわ)よ 溢(あふ)れ、弾(はじ)かせん

賛美(さんび)の合唱(がっしょう) 勝利(しょうり)のうたごえ

すべてが きみに和(わ)す なれど

無邪気(むじゃき)なる誇(ほこ)りよ

ここにて感(かん)じえしもの すべてに 調和(ちょうわ)す

何(なん)たるものよ、 この はじける水(みず)の

かく おおきの幸(さち)に みちたる緊張(きんちょう)何(なん)たることか 野(の)よ、波(なみ)よ そして山(やま)よ

空(そら)のかたちや 地平(ちへい)のたたずまいよ

何(なに)たることよ きみの愛(あい)の、

何(なに)たる世界(せかい)か

かくも苦痛(いたみ)とは程遠(ほどとお)おし

胸(むね)ときめくよろこびに なお気怠(けだる)さは

わざわいの影(かげ)ならず

しのびて 際(そば)に至(いた)ることなし

きみは愛(あい)する・・・ なれど 知(し)らずや、愛(あい)は、

その満(み)ち余(あま)る、かなしき性(さが)あるを

目覚(めざ)めつ、眠(まどろ)みみつ きみは 黄泉(よみ)をおもう

さらに露(あら)わなる ことごとよ またふかく つねの夢(ゆめ)のごと

やがて おもむき異(こと)なりては、離(はな)れゆく

水(みず)は、なお青(あお)く澄(す)みて

きみの書(か)きとめしものは 流れとなりて?

来(こ)し方(かた) いずくに われらの見(み)しは、

見(み)えずも あるを ねがうなり

きわみて 囃(はや)やす われらの者(もの)は

痛(いた)みに 満(み)ちる 疼(うず)きなり

甘(あま)き きわみの われらの うたは

哀(かな)しみ おもいを 伝(つた)うなり

よし、憎(にく)しみ よし、誇(ほこ)りに

なお、恐(おそ)れ 騒(さわ)めくこころ

受(う)けて 生(うま)れし物(もの)なれば

われらなお 一涙(いちる)のなみだ流(なが)すなし、

知(し)らずや われら、きみがよろこびの

つとに近(ちか)きにあることを

明(あか)きに あまたの奏器(かなで)にまさる

貴(とうと)きも あまたの巻物(まきもの)にまさる

技(わざ)を きみ求(もと)むか、

なお歌人(うたびと)にありしとて

きみ、歓(よろこ)びを教(おし)えたまえ、

きみや知(し)ることの なべてを もとめざる

わが唇より 出(い)でしや、かの調(しら)べの

奇(く)しきは わが耳(みみ)のうちにあり響(ひび)きいる、

世(よ)よ、 とく耳傾(みみかたむ)けよ

聞(き)くべし それなるを

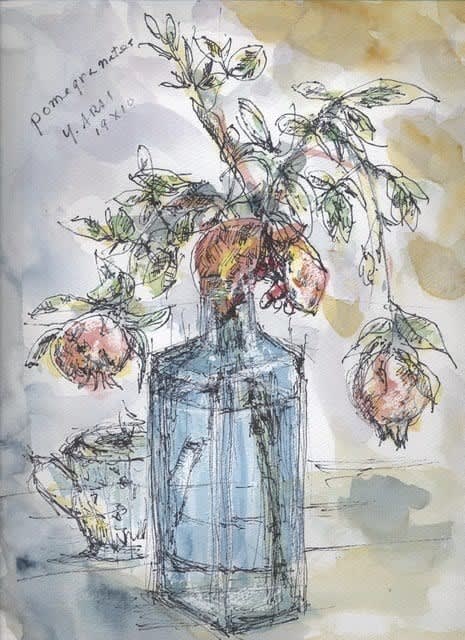

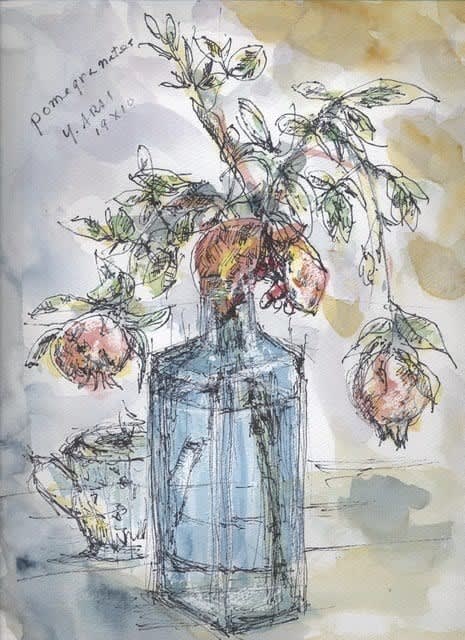

絵 康全

昭和電工の時代

昭和電工の時代