朝日記250210 朗読「雲雀に贈る」

原作:パーシー・シェリの詩 To Lark

訳: 荒井康全

朗読: いろは

To lark

~~~~

―詩歌―雲雀に贈る(TO A SKYLARK)

(初出し;NPO法人 HEARTに会 会報 No.118、創立30周年記念 2024年夏季号)

会員 荒井 康全

詩; パーシー ビッシー シェリー

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

翻訳;Yassie Arai

~~~~~~~~~~~~~~~

かがやけ きみよ、みちあふれる生命(いのち)よ!

鳥(とり)よ きみ 鳥(とり)ならず、

天(そら)からのもの、否(いな) そのちかきもの

そは きみのこころを満(み)たす

ゆたかな緊張(きんちょう)のなか

そは 思(おも)いもせぬほど ゆたかなるもの

高(たか)く さらに高(たか)く

大地(だいち)から跳(は)ね揚(あ)がる きみは

火(ひ)の雲(くも)のように

羽(は)ばたき 空(そら)の藍(あい)の深(ふか)みに

そして さらにうたう 歌(うた)は なお、ひびく

金色(こんじき)の夕日(ゆうひ)のなか

その上(うえ)の雲々(くもぐも)が また輝(かが)やく

きみは 浮(う)かびそして走(はし)る

あたらしい競(きそ)いがいまはじまるよう

形(かたち)にならないよろこびなり

青味(あおみ)が茜(あかね)にひろがり

きみの飛翔(ひそしょう)を溶(と)かす

天(そら)の星(ほし)のよう

ひろい陽(ひ)のひかりに

きみは見(み)えなくも

聞(き)こゆ きみ歓(よろこび)びのさえずりを

矢(や)のごとく鋭(するど)し

あの銀球(ぎんきゅう)の矢頭(やがしら)の

その反射(はんしゃ)はなお鋭(するど)く光(ひか)り

白(しろ)い夜明(よあけ)けの極(きわ)みまで

そこにあるを感(かん)じるのみ

きみの声(こえ)に 大地(だいち)と大気(たいき)は

ともどもが 声(こえ)を上(あ)ぐ

夜(よる)が近(ちか)づけば ただひとつの雲(くも)の

月(つき)の雨(あめ)になりて

光(ひかり)の条線(じょうせん)が降(ふ)りそそぐ

そして天(そら)は 流(なが)れに溢(あふ)れる

きみは何(なに)にてあるや われら知らず

何(なに)と例(たと)えんや?

虹雲(にじぐも)からの流(なが)れのなく

きらきらと水滴(みずたま)の弾(はじ)きおり

雨(あめ)は調(しら)べとなり降(ふり)り注(そそ)ぐ

きみが居合(いあ)わせているが如(ごと)し

うたびとが 侍(じ)すごとく ひらめきのことばのなか

賛美(さんび)のうたは 控(ひか)えにて待(じ)す

そは、世(よ)が希望(のぞみ)に和(わ)し

怖(おそ)れを掃(はら)うとき そのときを

高貴(こうき)なる乙女(おとめ)の 高楼(こうろう)にあり

その愛(あい)のこころの重(おも)きしも

あまき音色(ねいろ)の流(なが)れ出(い)でて

麗(うるわ)しき愛(あい)の会釈(えしゃく)を誘(いざな)わん

金色(こんじき)にかがやく羽虫(はむし)のごとし

朝露(あさつゆ)のしずけき硲(はざま)に

花々(はなばな)や草々(くさぐさ)のなかにも

空(そら)の色(いろ)が漂(ただよ)い 青(あお)を染(そ)める

薔薇(ばら)の たおやかなに笑(え)み

みどり葉(は)をともないて 暖(あたた)かき風(かぜ)

花(はな)びらを散(ち)らすまで 香(かお)りをただよわす

みどり葉(は)はおもおもしく あまきかおりを控(ひか)えおく

春(はる)の驟雨(しゅうう)のおと 草々(くさぐさ)を揺(ゆ)らす

雨(あめ)は 花々(はなばな)を目覚(めざ)めさせる

古(いにし)えから すべてそうであったごと

陽気(ようき)、爽快(そうかい) 新鮮(しんせん)にて

きみの音楽(おんがく)は支配(しはい)する

妖精(ようせい)よ 鳥(とり)よ われらに教(おし)えよ

われは知(し)らず 何(なに)ぞ あまき思(おも)いなりしか

聖(せい)なるかな 愛(あい)を 盃(さかずき)を賞(しょう)そうぞ

あまた舞(まい)のぼる泡(あわ)よ 溢(あふ)れ、弾(はじ)かせん

賛美(さんび)の合唱(がっしょう) 勝利(しょうり)のうたごえ

すべてが きみに和(わ)す なれど

無邪気(むじゃき)なる誇(ほこ)りよ

ここにて感(かん)じえしもの すべてに 調和(ちょうわ)す

何(なん)たるものよ、 この はじける水(みず)の

かく おおきの幸(さち)に みちたる緊張(きんちょう)何(なん)たることか 野(の)よ、波(なみ)よ そして山(やま)よ

空(そら)のかたちや 地平(ちへい)のたたずまいよ

何(なに)たることよ きみの愛(あい)の、

何(なに)たる世界(せかい)か

かくも苦痛(いたみ)とは程遠(ほどとお)おし

胸(むね)ときめくよろこびに なお気怠(けだる)さは

わざわいの影(かげ)ならず

しのびて 際(そば)に至(いた)ることなし

きみは愛(あい)する・・・ なれど 知(し)らずや、愛(あい)は、

その満(み)ち余(あま)る、かなしき性(さが)あるを

目覚(めざ)めつ、眠(まどろ)みみつ きみは 黄泉(よみ)をおもう

さらに露(あら)わなる ことごとよ またふかく つねの夢(ゆめ)のごと

やがて おもむき異(こと)なりては、離(はな)れゆく

水(みず)は、なお青(あお)く澄(す)みて

きみの書(か)きとめしものは 流れとなりて?

来(こ)し方(かた) いずくに われらの見(み)しは、

見(み)えずも あるを ねがうなり

きわみて 囃(はや)やす われらの者(もの)は

痛(いた)みに 満(み)ちる 疼(うず)きなり

甘(あま)き きわみの われらの うたは

哀(かな)しみ おもいを 伝(つた)うなり

よし、憎(にく)しみ よし、誇(ほこ)りに

なお、恐(おそ)れ 騒(さわ)めくこころ

受(う)けて 生(うま)れし物(もの)なれば

われらなお 一涙(いちる)のなみだ流(なが)すなし、

知(し)らずや われら、きみがよろこびの

つとに近(ちか)きにあることを

明(あか)きに あまたの奏器(かなで)にまさる

貴(とうと)きも あまたの巻物(まきもの)にまさる

技(わざ)を きみ求(もと)むか、

なお歌人(うたびと)にありしとて

きみ、歓(よろこ)びを教(おし)えたまえ、

きみや知(し)ることの なべてを もとめざる

わが唇より 出(い)でしや、かの調(しら)べの

奇(く)しきは わが耳(みみ)のうちにあり響(ひび)きいる、

世(よ)よ、 とく耳傾(みみかたむ)けよ

聞(き)くべし それなるを

~~~~~~~

原詩です;

To a Skylark

BY PERCY BYSSHE SHELLEY

Hail to thee, blithe Spirit!

Bird thou never wert,

That from Heaven, or near it,

Pourest thy full heart

In profuse strains of unpremeditated art.

Higher still and higher

From the earth thou springest

Like a cloud of fire;

The blue deep thou wingest,

And singing still dost soar, and soaring ever singest.

In the golden lightning

Of the sunken sun,

O'er which clouds are bright'ning,

Thou dost float and run;

Like an unbodied joy whose race is just begun.

The pale purple even

Melts around thy flight;

Like a star of Heaven,

In the broad day-light

Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight,

Keen as are the arrows

Of that silver sphere,

Whose intense lamp narrows

In the white dawn clear

Until we hardly see, we feel that it is there.

All the earth and air

With thy voice is loud,

As, when night is bare,

From one lonely cloud

The moon rains out her beams, and Heaven is overflow'd.

What thou art we know not;

What is most like thee?

From rainbow clouds there flow not

Drops so bright to see

As from thy presence showers a rain of melody.

Like a Poet hidden

In the light of thought,

Singing hymns unbidden,

Till the world is wrought

To sympathy with hopes and fears it heeded not:

Like a high-born maiden

In a palace-tower,

Soothing her love-laden

Soul in secret hour

With music sweet as love, which overflows her bower:

Like a glow-worm golden

In a dell of dew,

Scattering unbeholden

Its aëreal hue

Among the flowers and grass, which screen it from the view:

Like a rose embower'd

In its own green leaves,

By warm winds deflower'd,

Till the scent it gives

Makes faint with too much sweet those heavy-winged thieves:

Sound of vernal showers

On the twinkling grass,

Rain-awaken'd flowers,

All that ever was

Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.

Teach us, Sprite or Bird,

What sweet thoughts are thine:

I have never heard

Praise of love or wine

That panted forth a flood of rapture so divine.

Chorus Hymeneal,

Or triumphal chant,

Match'd with thine would be all

But an empty vaunt,

A thing wherein we feel there is some hidden want.

What objects are the fountains

Of thy happy strain?

What fields, or waves, or mountains?

What shapes of sky or plain?

What love of thine own kind? what ignorance of pain?

With thy clear keen joyance

Languor cannot be:

Shadow of annoyance

Never came near thee:

Thou lovest: but ne'er knew love's sad satiety.

Waking or asleep,

Thou of death must deem

Things more true and deep

Than we mortals dream,

Or how could thy notes flow in such a crystal stream?

We look before and after,

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

Yet if we could scorn

Hate, and pride, and fear;

If we were things born

Not to shed a tear,

I know not how thy joy we ever should come near.

Better than all measures

Of delightful sound,

Better than all treasures

That in books are found,

Thy skill to poet were, thou scorner of the ground!

Teach me half the gladness

That thy brain must know,

Such harmonious madness

From my lips would flow

The world should listen then, as I am listening now.

朝日記250208―随想―シェリーの詩「雲雀」におもうこと

初出し:HEARTの会会報No.120 2025年新年号 NPO法人 人間環境活性化研究会 ISSN 2180-4454

―随想―

シェリーの詩「雲雀」におもうこと

会員 荒井 康全

親愛なるいろはさま

HEARTの会2024夏号に掲載した英国のロマン派詩人シェリ―の詩「雲雀」の和訳への所感を書き留めておきます。

夏目漱石の「草枕」の冒頭で彼が例の「智に働けば角が立つ…」にて画帳を抱えて山越えのスケッチの旅にでる。

徒然なる思いのつながりで西洋人のものの思い方を詩に託し、東洋のそれとの違いにふれる。外は清々しく雲雀が気持ちよく空に囀る。英文学の学士様であるから、むかしおぼえたロマン派の詩人シェリーの「To Skylark」のなかの一節くらいはさっと口からこぼれよう;

「We look before and after

And pine for what is not;

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.」

この詩を漱石は次のように訳する;

「前を見ては、後えを見ては、物欲しと、あこがれるるかなわれ。腹からの、笑いといえど、苦しみの、そこにあるべし。うつくしき、極みの歌に、悲しさの、極みの想、籠るとぞ知れ」

この辺は有名な文の下りで、心地もいいので区切れまで続けておく:

「成程いくら詩人が幸福でも、あの雲雀の様に思い切って、一心不乱に、前後を忘却して、わが喜びを歌うわけには行くまい。西洋の詩は無論の事、支那の詩にも、よく万斛の愁などという字がある。詩人なら万斛で素人なら一合で済むかもしれぬ。して見ると詩人は常の人よりも苦労性で、凡骨の倍以上に神経が鋭敏なのかも知れん。超俗の喜びもあろうが、無量の悲も多かろう。そんならば詩人になるのも考え物だ。」

ここまで考えのながれがおよぶと、この天気で眉間の立て皺を深めることも馬鹿げてくるから、まあいい放っとけとなる。

それで;

「春は眠くなる。猫は鼠を捕ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。只菜の花を遠く望んだときに眼が醒める。」

素直に現象派に戻って;

「雲雀の声を聴いたときに魂のありかが判然する。雲雀がなくのは口で鳴くのではない、魂全体が鳴くのだ。魂の活動が声にあらわれたもののうちで、あれ程元気のあるものはない。ああ愉快だ。こう思って、こう愉快になるのが詩である。」

シェリーはバイロンとならぶ英国ロマン派の詩人であるらしい。因みに彼の妹であるアダは計算機の発明者として科学史に残るが、彼女はバイロンのパートナ

ーであり、あの怪人フランケンシュタインを創出した詩人としても知られる。

もう十年ほどまえであるが、ロンドンの郊外にすむ知日派の英国人Barry Byrne氏とHEARTの会の山内理事長を通じて、知己になった。彼は英国での高齢者活動活性化運動ACEの指導者のひとりで、乞われて日本でのカウンターパーティであるACJ(Age Concern Japan、理事長は塚谷皖子氏)との会議でお会いした人である。あの頃によく交信交流していたのである。

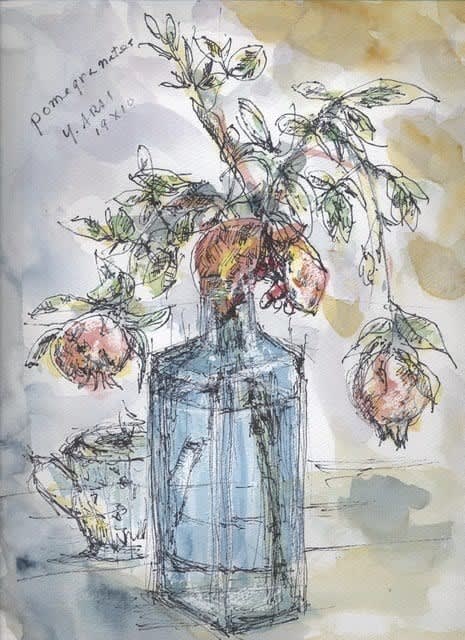

絵 康全

絵 康全

その彼があるとき、シェリーのこの英詩の原詩「To Skylark」に、彼の日本語訳詩を添えて送ってこられた。副題は「慰めには涙を伴う」としてあった。そして彼の手書きになる習字書体での「慰」である。彼の意味するところはこの字体を絵画的にながめること、なるほどこの字には「、」が空間に散っている。かれはこれを象形的に多くの「泪」として描いたのであった。読むものは通常それを意識はしない。

当時、隣国はかの女性大統領での大変な反日路線で「慰安婦」を大々的に国際世論に訴え、その像を韓国日本大使館の前をはじめ、サンフランシスコなど米欧の都市に設置する活動があったことはまだ記憶にあたらしい。もちろんまだ済んでいない。彼はそっと、日本人である君はそれを如何にとらえるかという問いかけにあったとおもう、そして、なんとシェリーのこの「雲雀」の詩とも添えてきたのであった。この「慰安婦」問題とその像撤去の問題のその後は、周知のとおりであるが、「Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.」の表現の部分が、直接「慰安婦」の問題の信憑性とは別に、何ものもなきこの社会の普段の人の根底へ、意識の目覚めをうながしているようにおもえてならなかったのであった。だから、何だと問われて、その説明は散文的説明 乾燥にすぎて意を喚起し伝えないが、詩文であるからこそ潤いのなかで意が動くとみたが、それ以上のことは語れない。

筆者の日本語訳「雲雀に捧ぐ」は、自然と文語表現になってしまった。手をたたいて拍子をとり、舞い囃す歌がつたえる何かなのであろう。

なお、この時は「草枕」に使われた英詩が、シェリーの「雲雀」であることに全く記憶のそとで、そもそも碌々読んでいなかったことを告白する。ところで最近はネットで文学朗読など、イージーリスニングで昼寝の折に、敬愛する漱石先生のこの文脈でさらっと脳裏に入って、そしてあらためて心にとめたと付記しておく。

康全さまへ いろはより

雲雀は日本全国どこにでもいる鳥としてなじみ深く、歌にもよく詠われています。

万葉集の歌人大伴家持の誰もがそらんじることのできる歌

・うらうらに照れる春日に雲雀あがりこころ悲しもひとりしおもへば

歌人佐佐木幸綱にひばりのお歌がたくさんあり

・ひばりひばりぴらぴら鳴いてかけのぼる青空の段(きだ)直立(すぐた)つらしき

『夏の鏡』

・靄の底に雲雀の声す茫として見えざることの清しき視界『直立せよ一行の詩』

春のあたたかな明るさのなかにも、郷愁をさそう雲雀の鳴き声が、愁いや慰めを呼ぶのでしょうね。

女性用下着の会社を興した塚本幸一氏は先の戦でインパールに行き、命からがら日本に戻って来たときに、アメリカ兵と腕を組みながら歩く日本の女性たちを目にして呆然とし、むなしさにうちひしがれ、戦をしてはならないと、意を決したのだとか。

慰の字には、なぐさめる・いたわる ・なぐさむ・気が晴れる・もてあそぶなどの意味があるようです。その時代にあって、今のように非難されるものなのかどうか。女たちの生きる方法のひとつの糧であったことはいなめず、名を変えていま尚続いていることをおもえば、ものの善悪では捉えきれない、おたがいの救いでもあったのではと。民族人種の違いはあれど、男と女という性別のくくり(いまは多様性あり)のなかで、永遠に続くテーマを貶めることなく、天高く飛びゆく雲雀のように歌い呼び合う自由さが、命の未来を繋いでいくのではと思います。

絵 康全

絵 康全

ご参考:

朝日記250210 朗読「雲雀に贈る」

朝日記241211 ―詩歌―雲雀に贈る(TO A SKYLARK)と今日の絵

朝日記250208―随想―シェリーの詩「雲雀」におもうこと

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます