朝日記140413 STAP細胞に関連する米国特許を読んで と今日の絵 その2

朝日記140412 事実を知ることの試みと 今日の絵 その1 以下をクリック;

朝日記140412 事実を知ることの試みと 今日の絵 - Yassie Araiのメッセージ (goo.ne.jp)

春爛漫ですね。 さて、雑文をまとめてみましたので お届け申し上げます。

春爛漫ですね。 さて、雑文をまとめてみましたので お届け申し上げます。

文中失礼があれば、お赦しください。

徒然こと STAP細胞に関連する米国特許を読んで

弁理士の友人に教えてもらい当該特許請求を ともかくも開いてみました。

門外漢のわたくしが、一時、これに傾注すべきかどうか 迷いましたが、

結局 着いていけるところまでという気持ちで読みました。

*それにしても 特許申請書というのは 科学書の解説とは一味ちがう すぐれた科学技術テキストであることにあらためて認識し、目を見張ります。 知りたい目的さえあれば そして少々付き合おうかという覚悟さえあれば 引き込まれます。(傍観者の気楽さですか)

~~~~

題名は

GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO

多能的De Novo(新)細胞の発生という意味です。

WO2013163296 (A1) - GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO

発明者は以下の人たちはNatureの著者と同じでした。申請者は理研を含む日米の研究機関です。

VACANTI CHARLES A [US]; VACANTI MARTIN P [US]; KOJIMA KOJI [US]; OBOKATA HARUKO [JP]; WAKAYAMA TERUHIKO [JP]; SASAI YOSHIKI [JP]; YAMATO MASAYUKI [JP] + (VACANTI, CHARLES A, ; VACANTI, MARTIN P, ; KOJIMA, KOJI, ; OBOKATA, HARUKO, ; WAKAYAMA, TERUHIKO, ; SASAI, YOSHIKI, ; YAMATO, MASAYUKI)

申請者は以下です。

BRIGHAM & WOMENS HOSPITAL [US]; RIKEN [JP]; UNIV TOKYO WOMENS MEDICAL [JP] + (THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC, ; RIKEN, ; TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY)

要点で、Nature誌の論文との関連するところは以下です(専門知識が不足でまとはずれかもしれませんがお赦しください);

*体細胞自体を外的な環境条件である溶液の温度、pHなどのストレスのもとで 多能的(pluripotent)な細胞機能の発現を主張している。

*Oct14(?)という幹細胞化したときの発現するマーカーと 体細胞など固定化の指標であるメチル化(methylation)の度合いを総合して これが 幹細胞への回帰が実現した主張する。これにSTAP細胞と名して、その発生法を特許請求のひとつとした。

(*この特許請求が示す内容は 具体的であります)

*特許請求項目で 特に Nature での特筆項目で、たとえば 項目14では、請求項目1-13の方法で、外力(ストレス)としてpHが約3.0から 約6.8までの範囲など いくつかの条件範囲を指定していましす。

*多能的(pluripotent)な細胞の研究のながれは 項目referencesに挙げてあり、日本が世界の先頭を走っていたことを示します。 Wakayama(1998)にはじまり, Yamanakaが7年後、あと内外の研究がつづき Obokata(2011)というの目に入ります。

*体細胞への外部刺激による発現報告研究も 10数件ほどあり、とくにSTAP細胞については、昨年から今年にかけて急増し、 各国で激しく競っている印象です。

*小保方氏の4月9日の記者会見で いまは現象論的な段階で、最適化の段階はこれからという趣旨がのべられました。 特許の申請項目で示されるSTAP発現への諸条件の数は かなり膨大です。(実績の厚みをかんじます) このなかから おそらく上のpH範囲で その存在が発見されたものとしたと考えれます。

* 他の幹細胞などの混入ということの可能性については 何とも言えませんが、特許申請の説明項目のなかで あえて 幹細胞存在下でのSTAP発現も実験しています。

~~~

僭越ながら荒井のここまでの所見をまとめますと以下です。

*この研究には 厚みのある研究をしてきた実績と成果が期待できます。 大いに進められるべであると期待します。

*今回の小保方氏の記者会見のいきさつはわかりませんが、本件はあくまでも理研の中での問題であり、やはり批判はまぬがれないと思います。 特に 所属の社員(研究員)の不測の事態のときの 対応に 人間的な薄さを感じました。

*特許や投稿されたNature誌の説明は 一般者にも わかりやすく意を尽くしているという印象を私は持ちます。

むしろ これでもか、これでもかで やり過ぎであったのではないかと思うほどです。

*小保方氏も 組織のなかの研究者としての自覚に 欠けるところが多かったのではないかと思います。

不服申しだてが法律で保証された国民の権利とはいえ、なにか誰かに踊らせている印象は否みえません。(この辺がアメリカの文化とちがうところかもしれません)

*マスコミの対応は あえていえば きわめて愚劣であります。 ワイドショーでの視聴率獲得の恰好の材料で 問題のポイントを

外して まったくの興味本位をあおります。 彼らは 毎回 どこからか聞いてきて まってましたと話題を広げます。

*手書きの実験ノートが少ないということが言われていますが、これは おそらく 意味があるとおもいます。 今はコンピュータでの記録が中心であろうと思います。 しかし 問題がないとはいいません。

*すこし辛口かもしれませんが、世の中の風潮として、一つの事態(affair)にたいして、知識レベルとして その内容が、わかるわからないは別として、 自分の目で オリジナル(ここではNatureなど)に触れるという気概が ありません。こまったことです。本文に触れれば それぞれの問題のもつ 重みが わかるとおもいます。

*それはそれとして 理研は あらためて自らの改革を取り組むべきです。

以下の問題は理研にとって重要であり、あらためて三つの視点からの調査と体制の見直しが必要とおもいます。

1.研究内容の第三者追跡性

2.研究の品質管理(教育)・組織管理

および

3.会社内部および外部監査体制

*最後に 国民は、自由闊達な理研の伝統文化が なくならないよう 応援する度量も必要とおもいます。

徒然ことおわり

これからの日本科学技術を考えていく上で 恰好のテーマかもしれません。

~~~~友人からのコメント 数点 2024/10/03 Posting Yasumasa Arai

- Unknown (Unknown)

- 2014-04-14 22:54:45

- 友人のA.S氏からのコメントがありましたので以下掲載します。 荒井

~~~

朝日記いただいても、すぐに明けないのですが、これは私も気にしていましたので、すぐ見ました。よく調べられましたね。感想、同感です。はっきり言って、ヒーローを祭り上げ(今の場合はヒロインでした)、偶像として蹴落とす。まだ海のものとも山のものともつかないものを、オーバーに取り上げるのはおかしいですね。ただ、この技術は今までDNAにこだわっていた生物学に新しいパラダイムを持ち込んだという意味で重要だという気がします。

思えば、エンゲルスの一言に盲従して、タンパク質万能時代があり、そこへDNAが登場、DNA万能時代へ、しかしDNAだけで済むものではないことは解りきっているのに、それにしがみついている。パラダイムという言葉は、こういう現象を理解するのに便利ですね。

私も今の量子化学、特に反応論、具体的には福井理論、ホフマンの理論は間違っていると思っていますが、皆さんその枠の中で頑張って居られるようです。ただ間違っているということのでーてを探しているのですが、中々ないものです。以上

- 返信する

- 友人からの感想 (荒井康全)

- 2014-04-14 23:02:42

- 友人であるT.Y.氏からコメントがありました。氏は日本の生命科学の揺籃期から研究推進されてきた方です。

~~~

荒井康全様

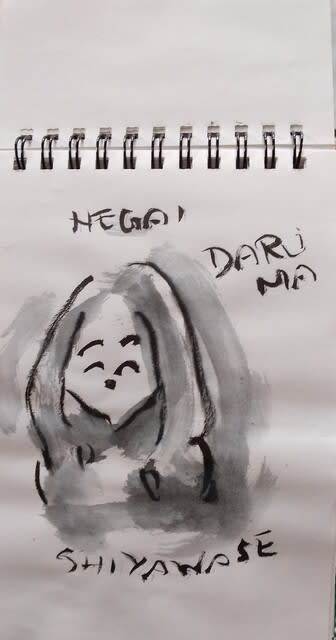

いつもの記事・絵、ありがとうございます。

本日は、STAP細胞の特許について教えて頂き、たいへん参考になります。

私自身、本件については範囲外の立場ですので、新聞・TVの

情報しかありませんし、特許を調べるということまで思い至りませんでした。

荒井さんの所見の内容に私もほぼ同感です。

ただ私が昨日友人に送ったメールは下記の通りです。

2014. 4. 13 TY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

M.N 様

1.4/11朝日の笹井さんのコメント「STAPは本物の現象」

及び4/10日経BPネットの若山さんの「その時マウスは

緑色に光った」(翌日もう一度)の記事を見て、私は大変

驚きまた嬉しく思いました。どうしてこのお二人がもっと

早い時期にこのことを公表してくださらなかったと残念な

思いです。来週の笹井さんの記者会見を見守ります。

私は、現象の真実を知りたいのです。

再現実験に小保方さんも加わって早く結果を出してほしい

ものです。

しかしながら、論文作成(1/30Nature)及び記者発表(1/29)は

共にたいへんずさんで問題ありで、小保方さん・共著者・

関係者の責任は重大です。

2.それにつけても、私は以下のことを痛感しています。

1)生物実験の再現性のなさ、個別性があること

いろいろな方から伺いました。お名前は挙げませんが、

・微生物研究者 ・脳科学者 ・医科学研究者

・細胞研究者

物理実験とは大違いらしいです。

2)実験ノートの位置づけには、分野・技術進歩・世代ごとに

相当の認識の差があります、

・分野 実験主体-計算主体

・技術進歩 ex.短時間に数百枚の画像を撮る-デジタルファイルへ

・世代 上記二つの影響を受けつつ育っている。

法律は、追いついていけてませんね。

ただ、最も大切なことは、科学的に正しい報告をするという

基本的な姿勢ですね。

2014. 4. 12 TY

~~~

朝日記いただいても、すぐに明けないのですが、これは私も気にしていましたので、すぐ見ました。よく調べられましたね。感想、同感です。はっきり言って、ヒーローを祭り上げ(今の場合はヒロインでした)、偶像として蹴落とす。まだ海のものとも山のものともつかないものを、オーバーに取り上げるのはおかしいですね。ただ、この技術は今までDNAにこだわっていた生物学に新しいパラダイムを持ち込んだという意味で重要だという気がします。

思えば、エンゲルスの一言に盲従して、タンパク質万能時代があり、そこへDNAが登場、DNA万能時代へ、しかしDNAだけで済むものではないことは解りきっているのに、それにしがみついている。パラダイムという言葉は、こういう現象を理解するのに便利ですね。

私も今の量子化学、特に反応論、具体的には福井理論、ホフマンの理論は間違っていると思っていますが、皆さんその枠の中で頑張って居られるようです。ただ間違っているということのでーてを探しているのですが、中々ないものです。以上

~~~

荒井康全様

いつもの記事・絵、ありがとうございます。

本日は、STAP細胞の特許について教えて頂き、たいへん参考になります。

私自身、本件については範囲外の立場ですので、新聞・TVの

情報しかありませんし、特許を調べるということまで思い至りませんでした。

荒井さんの所見の内容に私もほぼ同感です。

ただ私が昨日友人に送ったメールは下記の通りです。

2014. 4. 13 TY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

M.N 様

1.4/11朝日の笹井さんのコメント「STAPは本物の現象」

及び4/10日経BPネットの若山さんの「その時マウスは

緑色に光った」(翌日もう一度)の記事を見て、私は大変

驚きまた嬉しく思いました。どうしてこのお二人がもっと

早い時期にこのことを公表してくださらなかったと残念な

思いです。来週の笹井さんの記者会見を見守ります。

私は、現象の真実を知りたいのです。

再現実験に小保方さんも加わって早く結果を出してほしい

ものです。

しかしながら、論文作成(1/30Nature)及び記者発表(1/29)は

共にたいへんずさんで問題ありで、小保方さん・共著者・

関係者の責任は重大です。

2.それにつけても、私は以下のことを痛感しています。

1)生物実験の再現性のなさ、個別性があること

いろいろな方から伺いました。お名前は挙げませんが、

・微生物研究者 ・脳科学者 ・医科学研究者

・細胞研究者

物理実験とは大違いらしいです。

2)実験ノートの位置づけには、分野・技術進歩・世代ごとに

相当の認識の差があります、

・分野 実験主体-計算主体

・技術進歩 ex.短時間に数百枚の画像を撮る-デジタルファイルへ

・世代 上記二つの影響を受けつつ育っている。

法律は、追いついていけてませんね。

ただ、最も大切なことは、科学的に正しい報告をするという

基本的な姿勢ですね。

2014. 4. 12 TY