平成十一年七月十八日

米国401(k)調査備忘録

高野 義博

目 次

一 401(k)一見

二 訪問先個社マター

三 取り敢えずの401(k)論

*米国で入手した資料

一 401(k)一見

①視察団

平成十一年六月六日から十三日にかけて、民間研究所の企画・主催で「米国401(k)プラン視察ツアー」が行われ、私はニューヨーク、ボストン、サンフランシスコを廻り、一〇ヶ所の企業視察、事業視察、そして大学生協視察(?)に参加してきました。

視察団一行のメンバーは、厚生年金基金の理事長・常務理事・事務長等5名のDB(Defined Benefit)組と、他に大手企業の企画・人事畑の三〇歳台若手五名のDC(Defined Contribution)組、それに主催者・通訳の三名、加えて十三名の小集団でした。

ホテルが筆者と同室になった方は大手基金の常務理事で同じ昭和十六年生まれ。就任されて三ケ月目、片や筆者の方は1/4世紀。片や財務畑のゼネラリスト、片や基金のベテラン? もしくはスペシャリスト? 片や公費、片や自費。とは言え、理事長の理解を得て年休使用で事務所だけは休ませていただきました。基金連合会の一〇年来続いていた恒例の海外調査でさえ、応募者がなく中止になっている状況でありますから、これもまた象徴的であるにすぎません。

筆者にとってはこの度は二度目の海外調査となりました。最初は平成二年の上記基金連合会の調査旅行で、UK、オランダ、ベルギー、スイス、ドイツ、フランス、ギリシャの十五日間の公費資産運用調査でありました。このヨーロッパの資産運用調査では金融機関や年金基金の資産運用の伝統というか歴史の違いを認識させられた旅行でした。その後、UKで訪問した金融機関はそろって日本進出を果たし、グローバルな金融再編劇のすえに社名の消えてしまった金融機関もあります。幸いそのときの報告書の担当先は、今もエキセントリックな活動を展開している「ドイツ銀行」でありました。

②三大都市の印象

この度の401(k)調査のアメリカ旅行で、廻ってきた三大都市の各々二日間の印象は、「三つのE」でまとめることが出来ます。すなわち、ニューヨークは〈エネルギッシュ〉、ボストンは〈エレガント〉、サンフランシスコは〈エフィシェント〉(効率の良い)でありました。

〈エネルギッシュ〉というのは、ウォール街目指してヒルトン・ホテルからタクシーを飛ばしたところ、N.Y.の事務所の一斉の引け時にぶつかり、半島のため溢れ出た車が一線に集まり渋滞で身動き出来ず、Uターンして次のスケジュールのためにお上りさんの〈ウォール街詣で〉がはたせなかったことによります。

〈エレガント〉というのは、双発の超小型プロペラ機で、日が雲海の遥か彼方に沈んだばかりの午後八時半の薄暮の中、視野一面に街の明かりが木々の合間にさんざめき散在するボストン市街から新宿程度の高層ビルの一角目指して、高度をグイグイ下げてプロペラ機特有の身体に直に感じられる飛行体験をしつつ、川をまたいだと思ったら横揺れ・落下・浮遊・失速しつつ飛行場に滑り込んでいました。そこは、まさにフットライトの降り注ぐ〈ステージ〉そのもの。小さな感動が走りました。何のステージ? 人、様々でしょうが、筆者にとっては何やら〈死後の目〉のポジション成立か。この度の旅行全体を自分が〈飛天〉になって飛び回ったような気がする。少々、禿げてきました、太り気味の、落下しそうな〈飛天〉ではありますが。

最後に〈エフィシェント〉というのは、市電のターンに機械を使わず、二人の赤髭の大男の人力で方向転換することに代表されているように、街全体が人間的なレベルで企画されていることを指しています。あえて言えば、人生の過ごし方の点で街全体が効率市場を形成しているようでした。きらびやかな人生の華とでも言うべき。そう言えば、街の中心のユニオン・スクエア(ビルの谷間の一角の小公園、我々のホテルは対面のセントフランシス)には、偶々画家たちの絵がたくさん展覧されていました。その公園には、エーゲ海のように湿気のまったくない陽光が燦々と降り注ぎ、人に容赦のない風そのものとも言うべき湿気のまったくない風が吹いていました。見回っているうちにオーク樹を描いた大きなエッチングが目に止まりしばし佇みました。傍らに同じ絵の絵葉書カードを見つけたので、ドル紙幣をポケットから引っ張り出したところ、「Oho,No No! 」と言われ、片腕を引っ張られ公園のエリアを出て歩道まで案内されてしまいました。そこで商い成立。そこで始めて了解成立。公園内で商いはご法度になっているのでした。

③ツアー企画の背景

さて、このツアー企画の背景には以下のような「ネンキン・タイタニック」な状況があると主催者からお聞きしました。

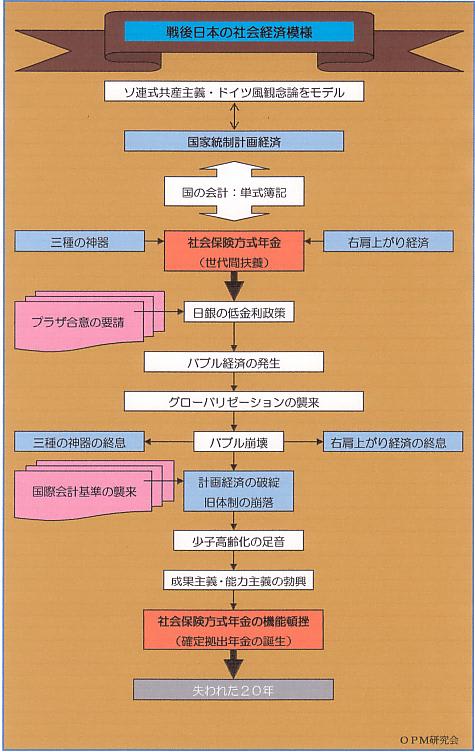

日本経済の一〇年に及ぶ超低金利のもと、確定給付型の厚生年金基金の積立不足、国際会計基準の導入等に伴う企業負担の増大を背景に規制緩和・公的年金等の改善の議論が沸き起こっていました。平成九年三月の自民党行革本部を端初に、平成一〇年三月規制緩和推進計画が閣議決定され、以後、自民党労働部会・勤労者拠出型年金等小委員会、年金審議会、自民党年金制度調査会・私的年金等小委員会、税制調査会等の審議を経て平成十一年一月の関係四省(大蔵、厚生、通産および労働)による「確定拠出型年金制度準備会議」の設置を受け、この六月には具体的な制度設計が示されることになっていました。

偶々、ボストンに移動するためのジョン・F・ケネディ空港に向かうバスの中で、六月九日付けの読売新聞国際版の自民党年金制度調査会・私的年金等小委員会(八日開催)において示された政府・自民党案「確定拠出型年金制度案」の記事のコピーが配られました。

この間、民間でも平成一〇年九月の経団連「確定拠出型企業年金制度の導入を求める」というレポートが出て、確定給付型、公的年金を含めて多方面に議論が巻き起こり、マスコミにも取り上げられセミナーも多数開催され、関係書籍も多数出版されていました。情報過多のような状況でしたが、マイナス思考の考え方が圧倒的に多く、日本にいては視野が限定されていて今一つ分からない部分があり、〈現場に行こう〉ということになったとのことでありました。

④訪問先

そこで、ピックアップされたのが、米国企業の年金プランスポンサー四社、従業員教育の情報技術企業二社、投資運用技術会社二社、それに日本で四回目の年金セミナーを開催しようとしている「プランスポンサー」誌、日本経済新聞社米州編集総局の年金担当記者による現地401(k)セミナー等一〇ヶ所の今もっともヴイヴイッドな訪問先となりました。

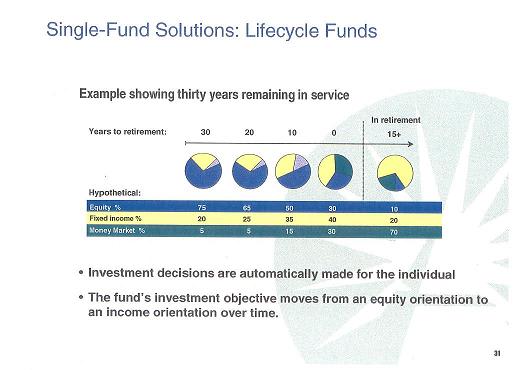

事前に主催者が質問を準備して、プランスポンサーには十八項目(プランの説明の中には投資教育も含まれますか。楽しく、簡単でプレッシャーを感じさせない教育プログラムにするために大切なことは何ですか。ライフスタイルファンドは各世代にどのようなファンドを提供していますか、また、年齢別のリスク許容度は何を基準にしていますか等々)、プロバイダーには三項目(貴社が提供しました加入者コミュニケーションおよび教育プログラム(バンドル、アンバンドルどちらでも可)で加入率向上にもっとも効果があった事例についてご紹介下さい等)のクエッションを投げ付けたこともあって活発な議論・質疑が遣り取りされ、時間が足りないぐらいでした。

JOHNSON & JOHNSONの自社株投資、SONY USのマッチング、HewlettーPackard Companyのストック・オプション奨励策、APL社のミリオネーラ等のプランスポンサーの自信に溢れた役員・マネージャー達、Scudder University の従業員教育コミュニケーションのアカデミックな専門家、Fidelity Investments のコールセンターの役員、コミュニケーションマネージャー達、それにマールボロの丘の林の中に隔離されたコンピュターセンターの気象・地震のウォッチャー達、Atlantic Financial 社、SpeechWorks 社等のMITやハーバード大学出たてのベンチャー・エンジニアー達、それに「プランスポンサー」誌の若き女性編集長と日本での「プランスポンサー」誌の年金セミナーをコーディネートした松前氏(このあとお二人には帰国後の六月十六日、十七日に開催されましたアーバンネット大手町ビルでの年金セミナーですぐ再会しました。また、編集長とは、帰国した翌日、Eメールで海を越えて挨拶状の交換もしました。)、加えてアメリカの年金事情を日本に発信している日本経済新聞社の越中記者、大和證券USの大井会長からはヨーロッパ・アメリカの最先端金融事情をお聞き出来ました。

寡黙な日本人からすれば自己主張の強いアメリカ人の意見陳述は時にはうっとうしい場合もありましたが、多民族共存の競争社会でこその一時も気をゆるめられない緊張感が心地良かった場合もあり、彼等に自信に溢れた熱意のある懇切丁寧なプレゼンテーションをして頂き、ツアー参加者の熱心な質問も数多く出て、さらにJTBの高橋氏の臨機応変な切れの良い名通訳も双方のコミュニケーションの実を上げ、401(k)を介在に日米の文化の溝を越えてディスカッションが盛り上がりました。

⑤幾つかのトピックス

シリコンバレーでは、スタンフォード大学校内の広大な敷地の中の生協に立ち寄りましたが、「スタンフォード・ブックストア」の金融関係の棚で驚愕! その書籍数の多いこと、アメリカの奥の深さ・ふところの広大さを思い知らされました。二冊購入し、その一冊が “『THE 401(k) MILLIONAIRE』。

校庭を歩きながら主催者とは、

「三〇歳若かったら、スタンフォード大学に入って勉強し直したいですねェ」

「高野さん、それよりも経済学の本書いて、教授で来ればいいじゃない」

「とんでもない! でも、経済学の本ねェ? ……経済学ねェ!」

と、冗談とも本気ともつかない言葉を交わすほど我々のテンションは高まりました。更に、米国最後の日の団長主催の晩餐会では、DC組の若い人達に大企業を去って起業しようと余計なことまで申し上げてしまいました。

そう言えば、もう一つエピソードを思いだしました。それはボストン最後の晩、ギリシャ人の経営するロブスターのレストランを出て、店の前でタクシーを待っているとき、我々の会話を聞き付け振り向いて日本語で話しかけてきた細身の長身の黒人青年がいました。彼によると、明日ハーバードの卒業式があり、今晩は両親を招いて会食をした由、卒業式が済んだら日本に行って会社を起こすのだそうです。皆、唖然として二の句が継げないうちに、三人はタクシーに身を屈めて乗り込んでいってしまいました。日本の大学ではサラリーマンをせっせと作りだしていますが、アメリカでは経営者なのです!

更にもう一つ、このことに関係することを帰国便のユナイテッドの機内誌に発見。「シリコンバレーに見る日本産業復活の鍵」という藤井清孝氏の一文、

〈九〇年代前半まで、コンピューターに代表されるエレクトロニクス企業は、 開発、設計、製造、販売をすべて抱え込む垂直統合型の経営が主流でした。その後、製造を外部に委託するいわゆるファブレス企業、製造のみを行うファンドリー、マイクロソフトのようにソフトウェアに特化する企業、デルのように販売方法で差別化する企業が出現し、世界的規模で水平分業が進展し、新しい業界、企業が生まれてきました。〉

〈イノベーションはシリコンバレーの鍵です。これを可能にしているのはアメリカン・ドリーム(富)の実現欲、産学協同、ベンチャー・キャピタル等ですが、私は何よりも徹底した実力主義と人材の多様性にあると感じています。〉

〈シリコンバレーではほとんどの従業員が、ストック・オプションを持っていますがゆえに自社の株価に敏感です。また、多くの企業が銀行借入ではなく、株式資本によって資金調達をしているので、経営者としては株価対策が大変重要な課題です。〉

〈またトップはすでにかなり富裕な人が多いゆえに、サラリーマンとは違った大胆な決断ができる環境にあると言えるでしょう。 エクイティー・メンタリティーとは直訳すると、「株主のメンタリティー」ですが、「会社のオーナー(所有者)としての振る舞い」と言ったほうが良いかと思います。〉

〈即ち、株式資本が主体か、銀行融資が主体かによって企業の経営スタイルに大きな違いが出てきます。前者では将来へのメッセージ、良いリスクテイキング、 経営陣のビジョン、そして業績が大事なのに対し、日本企業の多い後者では、積極的にリスクをとりイノベーションを推進していくことは困難になりがちです。〉

要するに、アメリカでは〈アメリカン・スピリッツ〉の成就に向けて、社会的インフラを〈エフィシェント〉に組成するためにあらゆる場面でインセンティブが仕掛けられている(たとえば、米国で買ったタバコの銘柄名でもあるアメリカン・スピリッツというタバコは四ドル二五セント、凡そ五一〇円、日本人からすればべらぼうな値段です。これも禁煙促進策の仕掛け?)ということでしょう。

少々理屈っぽくなりますが、ここに言う〈アメリカン・スピリッツ〉とは、アテネのソクラテスから始まる西欧の個性の自由な発展という思考様式の伝統のうえに華開きました、キリスト教の神の意志の展開である人間一人一人の〈自己の十全な開花〉を義とする「自由」の概念のアメリカ版でしょう。社会を形成する国民一人一人の個人能力の最大限の発揮、即ちそこに、神の意志があるという宗教的コンセンサスが国民一般の慣習として確立しているのでしょう。

というのも、今を去ること一四〇年前の一八五九年、イギリスでは、中世から連綿と続く血塗れの専制的な宗教の軛を脱して、ジョン・スチュアート・ミルが『自由論』を論述している英国古典派経済学(一七七六年A.スミス『諸国民の富』、一八一六年D.リカード『経済的にして安全な通貨のための諸提案』、一八四八年J.S.ミル『経済学原理』等)の伝統が、アメリカ社会の背景に連綿としてあるからです。

さてまた、このような文脈のうえで、日本の多くのゼネラリスト、ならびにサラリーマン経営者は次のようなミルの文章をどう読むのでしょうか。

自分の生活の計画を[自ら選ばず]、世間または自分の属する世間の一部に選んでもらう者は、猿のような模倣の能力以外にはいかなる能力も必要としない。自分の計画を自ら選択する者こそ、彼のすべての能力を活用するのである。

ジョン・スチュアート・ミル『自由論』

幸福の諸要素の一つとしての個性について

ことによると、ミルは一四〇年後の日本の状況を予言していたのか、そんなことはありませんでしょう。ただ単に当時、教会の専制(ツアーリズム)のもとに窒息していたロンドンっ子に向けての発言でしたのですから。それは別にしても、現代の日本の文脈の上でこれを読むと示唆するところ大ではないでしょうか。

日本の戦後社会は、「猿のような模倣の能力」しか産み出してこなかったのではないのか?「彼のすべての能力」を活用するどころか、統制・計画経済下、撲殺してきたのではないのか? 敗戦の痛手は易きに流れ、リスクに挑む心を失ってしまったのではないのか? 自分なりのスタイルを確立することを、反社会的行為と考え違いしてきたのではないのか? 思考停止ばかりで、時代時代で真っ当に哲学をしてきたのでしょうか?

我々日本人は何処かでいつの間にかボタンの掛け違いを仕出かしてしまったのでしょう。生き方の点で、〈一億総猿化〉の状況をもたらしてしまったのです。それが窒息状態の閉塞感をもたらし、人々から行動を奪い人々を金縛りにして、厭世的マイナス思考を処世訓、生きざまの智恵ですと考え違いさせてしまい、人物の矮小化を実現してしまったのでしょう。

ばかなことを言わせません、突飛なことが許されません、夢を喋らさない、大言壮語を忌み嫌う等々、ちまちましました神経のか細い国民にしてしまったのです。全てルールに取りおさえられてしまっているのです。

ともかく、非常に悩ましい一文ではあります。今こそ、現代日本独特の或る種のツアーリズム(何と命名したらよいのか)を打破していくために〈哲学する〉ことが求められているのでしょう。取っ掛かりは、ジョン・スチュアート・ミル『自由論』あたりからか。或いはアテネのソクラテスを訪ねるか、弥陀の本願を考究するか……。

(以下略)

Amazonでご覧いただけます。

これらはいかがですか?

はじめての哲学

中国美術工芸家具

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →