第73回 2024たけふ菊人形

テーマ「紫ゆかり のまち 越前たけふ花絵巻 〜紫式部の暮らした越前市と源氏物語〜」

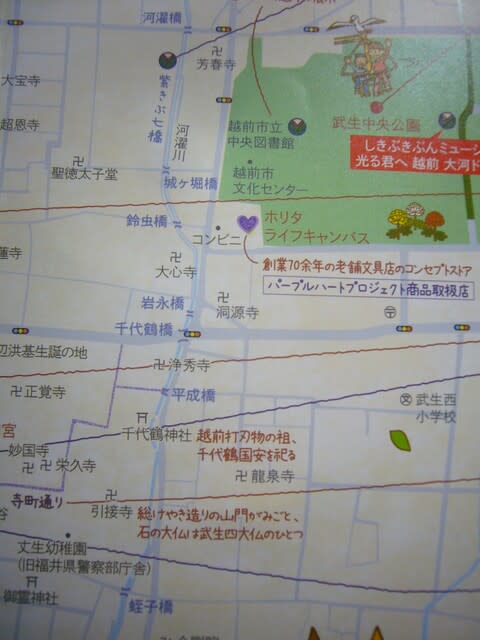

「式部が暮らした☆まちなかめぐり」の越前市内マップちらしを会場内で手にする。

マップを眺め、普段は車で走るばかりで見慣れた街だけど、歩くことで見つけられる宝物もあるんだと再発見!

たけふレビュー開演待ちの時間を利用して「河濯川」沿いを散策しながら紫式部に思いを馳せることにした^^v

河濯川は、菊人形会場の東側にある芳春寺の境内沿いを南北に流れている川。

その川に架かる七つの橋を「紫きぶ七橋」と称して、橋の高欄に紫式部を描いた『紫式部日記絵巻』『源氏物語絵巻』の中から場面ごとに装飾レリーフがはめ込まれているようだ。河濯橋の物はよく目にしていたが、他にもあるんだと今更ながらに知る^^;;;

「源氏物語」という不朽の名作を残した紫式部は、長徳2年(996年)越前守となった父 藤原為時とともに、青春時代の一ときを越前の国府で過ごした。

武生市では、ユネスコが「世界の偉人」に、日本人としてただ一人選んだ紫式部の足跡を永遠にとどめるため、国宝「源氏物語絵巻」と重要文化財「紫式部日記絵巻」の中から、紫式部の生涯を生き生きと伝える名場面を選び、河濯川に架かる七橋の高欄に装飾レリーフとしてはめこんだ。紫式部を偲ぶよすがとなれば幸いである。

平成五年七月吉日 武生市 (千代鶴橋にある「紫きぶ七橋」完成記念石板より)

1. 河濯橋

夜訪問してきたのは、ほかならぬ藤原道長。 翌朝「夜通し水鶏(くいな)にもまして戸をたたいたが・・・」と、和歌が届く。 紫式部の心の内を横顔で推察させる名場面。

蒔絵の文机をはさみ、巻子本『白氏文集』がひろげられる。

2. 城ヶ堀橋

二階厨子に置かれる冊子や巻子本は、紫式部が学問に向けた情熱を象徴する。

閉じた妻戸(右)、蔀戸(左)の内側で燈台の明かりに照らされる紫式部。

3. 鈴虫橋

祝宴の騒がしさを隔て、道長と紫式部の和歌をかわすひととき。

若宮誕生の喜びが美しい寝殿内部にひろがる。

4. 岩永橋

吹抜屋台の手法になる寝殿内部の模様。

月冴えわたる夜更けに、高位の公卿二人の訪問を反発げに応じる紫式部。

現在絵巻の精髄を示す画面構成。

5. 千代鶴橋

皇子誕生の喜びに、行幸の名誉が加わり、舟を下見する道長。

舟首には、龍と鷁(げき=想像上の水鳥)が豪華に飾られる。

6. 平成橋

中宮(彰子)がふさふさとした髪を結い、前に対座する紫式部が御簾をあげる静かな所作。

本尊に背を向けた老僧と、女房たちとの交歓のなごやかさ。

7. 蛭子橋

源氏物語絵巻 柏木(一)

密かに柏木と通じ薫を出産した罪の意識から出家を望む女三宮を、父の朱雀院(源氏の異母兄)が夜の闇にまぎれて六条院に見舞いに訪れる。

袖で顔を覆う女三宮に対して、法衣姿の朱雀院は涙を拭い、源氏も同じく目頭を押さえる。

女三宮の出家をめぐり、悲しみに包まれる三者の様子を描く。

源氏物語絵巻 柏木(二)

女三宮と犯した罪の重さから病にかかった柏木を夕霧(光源氏の嫡子)が見舞う様子を描く。

柏木は夕霧に女三宮とのことを仄めかし、自分が亡き後、妻の落葉宮のことを頼む。

柏木は、身舎(もや)の中で烏帽子姿で枕に顔を当てて伏せ、夕霧は冠直衣姿(かんむりのうしすがた)で身舎に体を入れ柏木を見舞う。

おまけ^^;

この紫式部日記絵巻について詳細を知りたい方はこちらをご参照いただくのも良しかと~~♪

紫きぶ七橋~"しきぶ"紫式部ゆかりの越前武生:河濯川~ (yoritomo-japan.com)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます