定秀寺では「お煤払い(おすすはらい)」の行事で、お寺全体の大掃除の行事がありますが、その後、お内陣の仏具の「おみがき」をします。

昔は、真鍮の仏具などは、ご門徒方のお手伝いを頂きながら、真鍮磨きを使って、たわしや布などで一生懸命ゴシゴシと、文字通り「おみがき」をしておりました。

最近では技術の進歩により、ゴシゴシとこすらなくても良い(こすってはいけない)仏具が増え、優れた薬品も多くあります。

先日、26日から28日まで三日間かけておみがきをしましたので、その様子を紹介します。

まずはじめに、全ての仏具を降ろします。これがなかなか大変です。

全ての仏具を降ろします。備品類も全て外に出します。

香炉はあとで灰をキレイにします。

前卓(まえじょく)や高欄(こうらん)も全て降ろします。

お掃除なのでお扉は閉めます。

おみがきも大掃除ですので、阿弥陀さまは御遷座(ごせんざ。座を他の場所へ移すこと)させて頂きます。

そして、お宮殿の屋根のホコリを落とします。

※お宮殿(おくうでん。阿弥陀さまのおられる建物)

他の御厨子(おずし)の屋根のホコリや、高いところのホコリも落とします。

金箔部分は磨くことができないので、ホコリをしっかりと落としていきます。

そして一日待ちます。これが重要です。

ホコリが床に落ちるのを待つためです。

脚立にのぼって高いところをお掃除中、ふと目に止まったものがありました。

『昭和五十一年 御堂落成記念 巻障子寄進志』とあり、後にお名前が続きます。

現在の本堂が建った時の仏具の寄進者芳名板です。お内陣の梁部分にありました。(脚立にのぼっている写真2枚目の右端、真ん中の少し上あたりに見える黒い梁です。)

あらためて見ると、今もご健在の方、この間お浄土へ往かれた方、先日七回忌をお迎えされた方などのお名前が並んでおります。

多くの方々がいらっしゃって、この本堂が建てられ、支えられ、護られてきたのだなぁとしみじみ感じたことでした…。

おかげさまのなかに…なんとも有り難いことです。

翌日、床や壇に落ちてきたホコリを掃除します。

床や壇に落ちたホコリを掃除したら、全ての仏具の「漆」部分を磨いていきます。磨くといっても研磨するわけではなく、薬品を使って汚れを落としツヤを出していく作業です。

漆というのは、自然界に存在する天然の素材のなかでは「最強のコーティング剤である」と言われています。

ただ、ほったらかしにするとどうしても「くすみ」が出てきます。これは漆の上に汚れの膜ができるからだそうです。

ローソクやお線香、お焼香の煙などはススが出るのでそうしたものが蓄積されていくのでしょう。

うちではこちらの薬剤を使っています。八木研 ニューグッドという漆磨きです。(汚れ落としではなく艶出しの薬剤です。汚れ落としの薬も様々ありますが、上手く使わないと却ってくすみが出たりするので注意が必要です。)

柔らかい古い布切れに薬剤を染み込ませて漆部分を優しく磨きます。その後、クロスなどで優しく拭き上げます。

本当にツヤツヤピカピカになります。漆が鏡のように反射します。(ただし長年掃除をしてない場合は汚れが蓄積しているため汚れ落としなどを先に使います)

古くなってくすんでしまっている漆には効果が低いと思います。

もし仏具磨きをされる方は、絶対に金箔は触れないようにしましょう。

あと、薬剤の拭き残しがあると白くくすんでしまうので注意しましょう。ライトを当てながら作業すると拭き残しがわかりやすいです。

この仏具(お宮殿)は平成2年に新調し30年近く経ちますが、漆磨きを使うとくすみが取れ、鏡のような輝きに戻ります。

定秀寺の仏具はおかげさまで、比較的新しいものが多いですが、今でもキレイに保つことができるのは、毎年のこの「おみがき」の作業があり、『きちんと掃除をしましょう』という先代の住職からの教えがあるおかげです。

漆は金箔や金具の間の細かいところも全て磨いていきます。

非常に根気のいる作業です。

漆部分は細かいところも全て磨きます。

細かいところも一つずつ…。

前卓のホコリも落として磨きます。

高欄の細かいところまで全て磨きます。

外陣(げじん)にある焼香卓(しょうこうじょく)は、最近汚れがひどくなってきました…。

大きい仏具だけでなく、もちろん小さい仏具もたくさんあります。

御文章箱や供物台、過去帳台など。

有り難いことに「定秀寺さんの本堂はキレイで良いですね」と言って頂くこともありますが、こうしたおみがきを欠かさずしてきているからこそだと先代の住職は昔、私に教えてくれました。

すべての漆のお磨きが終わったら今度は金属製の仏具です。

金属製仏具は主に、灯りを使う部分の仏具です。

これらは昔は研磨剤を使ってゴシゴシとしてましたが、今は便利なもので特殊な薬品につけることで汚れを浮かすことができます。その後に鹿革などで磨くとピカピカになります。

写真では伝わりにくいですが下の写真の赤丸部分が磨き終えたところ。左半分はまだ磨いていない部分です。違いがわかるでしょうか?

菊輪灯(きくりんとう)という輪っかの仏具は非常~に重たいものです。

↑菊輪灯

仏飯器や他の仏具も

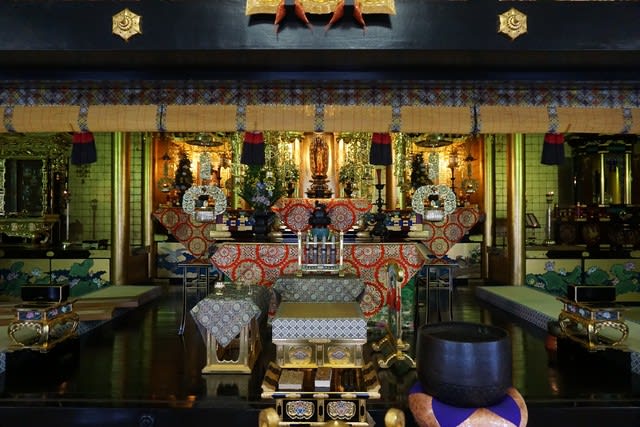

お内陣の仏具磨きが終わったら、仏具を全て元通りに戻していきます。

最後に、すべての香炉の灰をキレイにします。

燃えカスなどが残った灰を、灰ふるいにかけてキレイにしていきます。

左が常香盤(じょうこうばん)と呼ばれる香炉です。普段、お内陣の中央に安置してます。

右の香炉が、灰をキレイにし終えたもの。

【ちょっとここで小話】

香炉は、「お香を仏さまにお供えするための仏具」です。

香炉の中にマッチの燃えカスなどを刺しているのを時々みかけますが、香炉の中にはマッチやゴミを入れないようにしましょう。

お線香の燃えカスなどは取り除き、時々灰をならしてキレイにしておきましょう。

仏具屋さんに行くと、灰をキレイにする道具もあります。

※また、香炉には「純粋な灰」を入れておきましょう。

仏壇店などで香炉の灰の代用として、「香炉の砂」など、砂やビーズや、金や銀の粒のようなものが売られていることもありますが、それらは浄土真宗でお線香をお供えするにはふさわしくありません。

(浄土真宗本願寺派では、お線香は灰に横に寝かせてお供えします。砂やビーズのものだとお線香の火がすぐに消えてしまうため。)

ですので、香炉には純粋な灰を用いるようにしましょう。

家庭にあるお仏壇の香炉は小さなものが多いですが、お寺の香炉ってとっても大きいんです。

しかも数もたくさんあるんです。

全部の灰をキレイにするのは、と~~ってもめんどくさいんです。大変なのです。

(※阿弥陀さまへのお給仕ですので、めんどくさいとか言ってはいけません)

かねてから灰をキレイにする何か良い道具はないか探していたところ、最近見つけました!

秘密兵器、バケツ型の「野菜の水切り」の厨房用品を使います。フタと内ザル付きなので、これで大量の灰も周りを汚さずに一気にふるうことができます。

ケーキ作り用のもっと目の細かい粉ふるいを内部に仕込んでます。

(もしお寺さまでご覧になられている方がいらっしゃれば、どうぞ参考にしてください♪)

丸3日かかりましたが、これでお内陣のおみがきも終了です。

こうしたおみがきは、先代の住職が長年やってきた通りにしているものです。(まだまだ遠く及びませんが…)

なかなか大変な作業ではありますが、おみがきは、「お荘厳(おしょうごん)を整える」ということをなによりも大切にしてきた先代の住職の教えであると感じます。

ついつい疎かになってしまいがちな、お掃除やお荘厳。

毎年のおみがきは、だらけてしまっている私への教えなのだと、あらためて考えさせられました。

なかなか大変な作業ではありますが、おみがきは、「お荘厳(おしょうごん)を整える」ということをなによりも大切にしてきた先代の住職の教えであると感じます。

ついつい疎かになってしまいがちな、お掃除やお荘厳。

毎年のおみがきは、だらけてしまっている私への教えなのだと、あらためて考えさせられました。

前卓を出し、打敷をかけ、これでお正月を迎える準備が整いました。

今年も一年お世話様になりました。

新年もどうぞよろしくお願い致します。

南無阿弥陀仏

(ホームページ内の日記帳より転載)