ムンク展-共鳴する魂の叫び

2018年10月27日~19年1月20日

東京都美術館

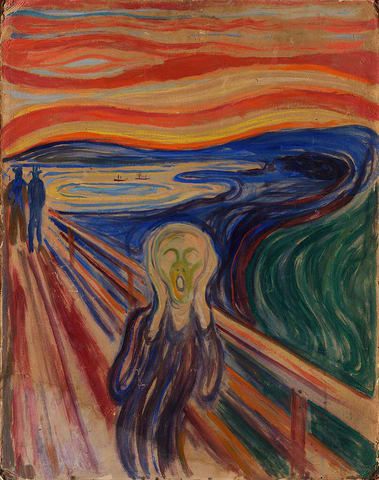

東京都美術館「ムンク展」で、オスロ市立ムンク美術館所蔵の《叫び》1910年制作バージョンを観る。

1 展示状況

3フロアある東京都美術館の企画展会場。最初のフロア(地下1階)からエスカレーターで2番目のフロア(1階)に上がってすぐの展示エリアに《叫び》が展示される。割と早めの登場である。

予想どおり、最前列と後方を分けて、最前列では立ち止まらせない鑑賞方式となっている。

予想外だったのは、その対象作品が《叫び》だけではないこと。

《叫び》の左側には、手彩色木版画《不安》1896年。右側には、油彩画《絶望》1894年。《不安》《叫び》《絶望》の3点まとめて、最前列では立ち止まらせない鑑賞方式。

しかも、 《不安》と《絶望》には、《叫び》とは違って、後方の立ち止まり鑑賞スペースが用意されていない。本来は後方の立ち止まり鑑賞スペースであるべきスペースが、《不安》においては最前列鑑賞の待ち行列に、《絶望》においては最前列鑑賞の出口に充てられる。そのおかげで《不安》と《絶望》は本展出品作で最も人に見られない作品トップ2となっている。

2 最前列鑑賞

16時頃。結構な人だかり。最前列鑑賞待ち行列も長い。後方で《叫び》を見る。

17時頃戻る。人が少なくなっている。最前列鑑賞待ち行列も、順番がすぐに回ってきそうなほど。で、並ぶ。

並ぶ人の数は少なくなっているが、多かった時間帯との公平性を保つためか、係員からの攻撃は依然厳しい。「立ち止まるな、一歩ずつ進め」ではなく、「前の人との間を空けるな」攻撃。皆さん進むの早すぎ。普通、展示室のなかでそんなに早く歩かないでしょう、興味のない作品の前を素通りするときであっても。

閉館時刻17:30の5分ほど前、《叫び》のロープが撤去される。《叫び》の前は数人のみ。間近で立ち止まり鑑賞する。《絶望》も間近でじっくり鑑賞。限られた時間、《不安》鑑賞の余裕なし。

3 《叫び》の損傷確認

今回の《叫び》鑑賞、最も気になっていたのは、その損傷。

この《叫び》は、2004年8月にムンク美術館から盗み出されている。幸いにも2年後の2006年8月にオスロ市内で発見される。修復を経て、2008年5月からムンク美術館で展示が再開。ただ、盗難時に液体による損傷を受けていて、完全な修復は不可能だったという。

「完全な修復は不可能」とは、作品はどんな具合にあるのか。

ぱっと見、それらしい損傷は確認できない。

損傷状況を予め調べているわけではないので、どこかにそれっぽいものがないか凝視する。

白い泡のようなものが付いている箇所があるが、これなのか。(照明の加減で光っていて白い何かが付いているように見えたが、画面の剥落部分かもしれない。)

画面の左下側、変に色が薄くなっている箇所があるが、ここなのか。

4 《叫び》複数バージョン

日本において今や最も有名な西洋絵画の地位を確立したムンク《叫び》、これは1点だけ存在するのではない。

ムンクは複数のバージョンを制作している。会場にもその説明パネルが用意されている。

ムンク自身が「《叫び》の一作目」とする1892年の作品。

1)

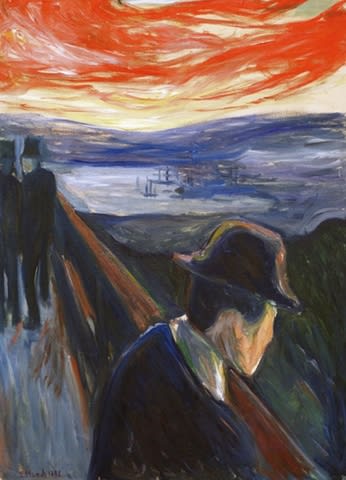

《絶望》

1892年、92×67cm

キャンバスに油彩

ティール・ギャラリー(ストックホルム)

《絶望》を原型として、1893年に制作されたのが

2)

《叫び》

1893年、74×56cm

厚紙にクレヨン

オスロ市立ムンク美術館

そして、

3)

《叫び》

1893年、91×73.5cm

厚紙にテンペラ・クレヨン

オスロ国立美術館

《叫び》のオリジナルと言ってもよいオスロ国立美術館所蔵の1893年制作バージョンは、1993年10月5日〜11月7日に東京の出光美術館で、11月15日〜12月12日に大阪の出光美術館で開催された「ムンク展」にて来日している。

同作品は、日本からノルウェーへ帰国して間もなく、リレハンメルオリンピック開会式当日の1994年2月14日に、オスロ国立美術館から盗まれる。幸いにも、同年5月、犯人逮捕時に発見される。

個人的には、観たばかりの憧れの作品の盗難であり、強く印象に残っている事件である。

引き続き、1895年に制作したのが、

4)

《叫び》

1895年、79×59cm

厚紙にパステル

個人蔵

ノルウェー人実業家のペッター・オルセンが所蔵していたが、2012年にニューヨークでサザビーズの競売にかけられ、当時の史上最高額である1億1990万ドル(約96億円)で落札されたことがニュースになった作品。

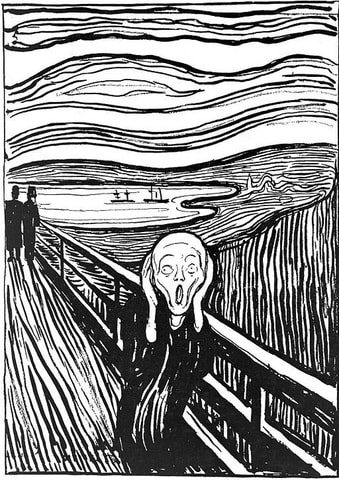

5)

《叫び》

1895年

リトグラフ

45部程度しか摺られていないらしい。

そして、今回出品作。日本初来日。

6)

《叫び》

1910年?、83.5×66cm

厚紙にテンペラ・油彩

オスロ市立ムンク美術館

オスロ国立美術館所蔵の1893年制作バージョンは、1910年にノルウェーのコレクター、オラヴ・スコウに売却された(すぐにオスロ国立美術館に寄贈)が、この売却を機に新たに制作されたと考えられている。

本作も、前述のとおり、2004年8月に盗難にあっている(2006年8月に発見)。

盗難を乗り越え、美術館にて再公開されはじめてから10年、こうして初来日してくれる。

25年ぶりの《叫び》のあるムンク展。やはり、ムンク展は《叫び》があってこそ、である。

5 補足

私は2人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然、空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、酷い疲れを感じて柵に寄り掛かった。それは炎の舌と血とが青黒いフィヨルドと町並みに被さるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え、戦っていた。そして私は、自然を貫く果てしない叫びを聴いた。

そう、この絵に描かれた人物が叫んでいるのではない。叫んでいるのは周囲の環境。人物は、周囲の環境が発する叫びに耳を塞いでいるのである。

1883年のインドネシアの火山島クラカタウの大噴火。その成層圏まで達したという凄まじい噴煙の影響で、北半球全体の平均気温が0.5℃から0.8℃も降下したという。また、その後数年にわたって異様な色の夕焼けが各地で観測されたらしい。ムンクの《叫び》も、この噴火による夕焼けが関係しているとの説があるようだ。