モネ 睡蓮のとき

2024年10月5日〜2025年2月11日

国立西洋美術館

2025年1月、モネ展を再訪する。

モネ展では、2024年12月21日以降の土日祝および2025年2月の全日程において、日時指定券を導入した。

(導入前にチケット購入済み等の人は、日時指定なしで入場可。また、美術館窓口での当日分の日時指定券販売もある模様)。

あらかじめ土曜日午後の日時指定券を確保して訪問する。入場指定30分枠の真ん中くらいの時間に到着するが、入場まで10分ほど並ぶ。

再訪なので、2つのお目当てを決めている。

1つは、モネの池の「睡蓮」を描いた最初期の作品2点。

43歳のときにジヴェルニーに移住したモネは、1890年(50歳)、邸宅と土地を正式に購入し、1893年(53歳)、自宅の南側に隣接する土地を購入し、「水の庭」の造成に着手する。

池の水底に睡蓮が根付いたのは1897年(57歳)頃。モネは睡蓮を描き始める。

最初期(1897-99年)の「睡蓮」は8点ほどが知られているらしいが、本展にはうち2点が出品されている。

No.16

《睡蓮、夕暮れの効果》

1897年、マルモッタン・モネ美術館

No.17

《睡蓮》

1897-98年頃、鹿児島市立美術館

この2点はすごく良い。特に鹿児島。

マルモッタン・モネの作品は、どちらかと言えば、すなおに睡蓮の花自体を描いたような感じだが、鹿児島の作品は、後年の荒々しい感じがすでに見受けられるところが魅力。このような貴重作を国内美術館が所蔵していることに感心する。

もう一つのお目当ては、第2章「水と花々の装飾」の作品、特に、「藤のフリーズ」と「アガパンサス三連画」。

1920年9月、モネと国との間で取り決めがなされる。

モネは、最新の装飾画12点を国に寄贈する。

国は、ロダン美術館の建物「オテル・ビロン」のある敷地に、その装飾画だけを展示する専用美術館を設置する。

この「ロダン美術館の横にモネ美術館」計画は、財政上の事情等によって実現しなかったが、モネは、4つの主題による12点の装飾画、加えて装飾画のうえに「藤のフリーズ(帯状装飾)」を構想していた。

No.30&No.31

《藤》

1919-20年頃、マルモッタン・モネ美術館

「オテル・ビロン」計画のための「藤のフリーズ」習作は8点が知られているというが、そのうちの2点。

モネの庭の「太鼓橋」を飾る藤棚が、大サイズの横長(縦1×横3m)の作品2点により展開される。その豊かな色彩に見惚れる。

No.33

《アガパンサス》

1914-17年頃、マルモッタン・モネ美術館

No.34

《睡蓮》

1914-17年頃、アサヒグループ大山崎山荘美術館

No.35

《睡蓮》

1914-17年頃、マルモッタン・モネ美術館

4つの主題による12点の装飾画の構想は、「緑の反映」2点、「雲」3点、「アガパンサス」3点、「三本の柳」4点。

本展には、「アガパンサス」三連画にかかる習作3点が展示される。うち1点を国内の美術館が所蔵しているのは凄いこと。

見ていると、千葉・佐倉のDIC川村記念美術館で観たばかりのマーク・ロスコ「シーグラム壁画」を思い起こす。

なんか似ている。

どちらも、それ専用の展示室に展示されることを前提とした、複数の大サイズ画面からなる装飾壁画。

抽象表現主義の世界。

モネを眺めながら、ロスコをもう一度見に行きたくなる。

オランジュリー美術館の4主題・22点のパネルに結実するモネの大装飾画。

そこでは、「藤」のフリーズも「アガパンサス」の主題も採用されていない。

最後に、エピローグ「さかさまの世界」。

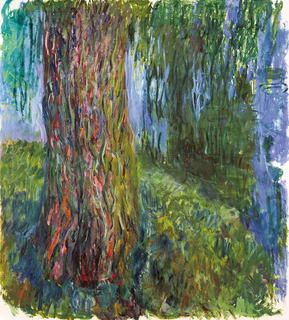

No.66

《枝垂れ柳と睡蓮の池》

1916-19年頃、マルモッタン・モネ美術館

No.67

《睡蓮》

1916-19年頃、マルモッタン・モネ美術館

ここでも、ロスコ「シーグラム壁画」を思い起こす。

しかし何故この2点は、第3章ではなく、エピローグに置かれたのだろう。オランジュリー美術館の最終作に最も近いと考えたのだろうか。