挂甲の武人 国宝指定50周年記念

特別展「はにわ」

2024年10月16日~12月8日

東京国立博物館

東京国立博物館が所蔵する国宝《埴輪 挂甲の武人》。

昭和8年頃、群馬県太田市飯塚町の長良神社の敷地内で見つかったとされるが、詳細不明。

昭和27年、東京国立博物館が松原正業氏から購入。同氏は、埴輪修復のレジェンドであったらしい。

昭和33年、重要文化財指定。

昭和49年、国宝指定。2020年に「群馬県綿貫観音山古墳出土品」が国宝に指定されるまでは、唯一の国宝埴輪であった。

国宝に指定されてから50周年を迎えることを記念して開催される本展。

主役の国宝《埴輪 挂甲の武人》を中心に見る。

挂甲:大陸由来。鉄製の小片を繋ぎ合わせ、伸縮性に富む。体全体を覆う。

短甲:日本独自。大きな鉄板を組み合わせ、柔軟性がない。腰から上を防御。

東京国立博物館所蔵の国宝「埴輪 挂甲の武人」5兄弟

東京国立博物館を代表する所蔵品である国宝の「埴輪 挂甲の武人」は、古墳時代の武人埴輪として最も武装しており、頭から足先まですべて防具で覆われている。細部をみても立体的で、かつ精巧に製作している。その国宝埴輪と同じ工房で製作された武人が、国内外に4体ある。

これら5体の埴輪は、靫(ゆぎ)や胡籙(ころく)を身につけ、下半身は防具もしくは袴をはく、などの差がみられる。一方で、弓を左手に持ち大刀を佩(は)く姿は共通する。

いずれも身分の高い人物を象り、群馬県太田市や伊勢崎市の有力古墳に立てられた。その姿は、戦場に出ている姿ではなく、儀礼に参加している姿だと解釈される。

No.55 国宝《埴輪 挂甲の武人》

群馬県太田市飯塚町出土、古墳時代・6世紀

東京国立博物館

最初の国宝埴輪であり、頭から足まで甲冑を着用している稀有な人物埴輪。

バンク・オブ・アメリカの支援を受け、近年修理が完了するとともに、彩色復などの調査研究も進展した。修理に際し、弓を新たに復元している。

No.56 重文《埴輪 挂甲の武人》

群馬県太田市成塚市出土、古墳時代・6世紀

群馬・(公財)相川考古館

背中に矢入具である靫(ゆぎ)を背負う。

彩色が良く残り、下半身の袴にある鋸歯文には、赤・白・灰を塗り分ける。

考古学者の相川之賀(1866〜1950)が収集した埴輪である。

*相川考古館(群馬県伊勢崎市)の概要

No.57 重文《埴輪 挂甲の武人》

群馬県太田市世良田町出土、古墳時代・6世紀

奈良・天理大学附属天理参考館

昭和初期まで武人埴輪として最も良く知られていた。

✳︎昭和5年、国外流出危機を新聞各紙が報道。

胡籙を腰に提げ、下半身の袴は無文である。

腕が硬直したように下がり、整然と立つ姿が印象的である。

5体ある挂甲の武人で最も新しく製作された。

No.58 《埴輪 挂甲の武人》

群馬県伊勢崎市安堀町出土、古墳時代・6世紀

千葉・国立歴史民俗博物館

矢入具である故籙(ころく)を腰に提げる。

両手は下にさがっており、静的な動作をしている。

シアトル美術館所蔵品と非常に類似する武人埴輪であり、1体分の破片から2体を復元したと一部研究者に疑われている。

No.59 《埴輪 挂甲の武人》

群馬県太田市出土、古墳時代・6世紀

アメリカ、シアトル美術館

昭和35年に日米修好通商条約100周年を記念して、アメリカで約1年かけて埴輪の展覧会を行なった。

埴輪の熱が冷めないうちに、昭和36年に古美術商を介して本品は渡米、今回63年ぶりの里帰り。

No.55 国宝《埴輪 挂甲の武人》東京国立博物館

No.56 重文《埴輪 挂甲の武人》(公財)相川考古館

No.57 重文《埴輪 挂甲の武人》天理大学附属天理参考館

No.58 《埴輪 挂甲の武人》国立歴史民俗博物館

No.59 《埴輪 挂甲の武人》シアトル美術館

No.55 国宝《埴輪 挂甲の武人》東京国立博物館

No.56 重文《埴輪 挂甲の武人》(公財)相川考古館

No.57 重文《埴輪 挂甲の武人》天理大学附属天理参考館

No.58 《埴輪 挂甲の武人》国立歴史民俗博物館

No.59 《埴輪 挂甲の武人》シアトル美術館

東京国立博物館の国宝《埴輪 挂甲の武人》の彩色復元

No.61 国宝《埴輪 挂甲の武人(彩色復元)》

2023年制作、東京国立博物館

白、赤、灰の3色があり、白は白土、赤はベンガラ、灰は白土にマンガンを混ぜて作ったと考えられる。いずれも製作地近辺で採取される物質を顔料にしたらしい。

もう一つの国宝《埴輪 挂甲の武人》

No.60 国宝《埴輪 挂甲の武人》

群馬県高崎市綿貫観音山古墳出土、古墳時代・6世紀

文化庁(群馬県立歴史博物館保管)

本埴輪は、2020年に国宝指定された「群馬県綿貫観音山古墳出土品」3,346点のなかの1点(東京国立博物館所蔵は単独での国宝指定)。

「埴輪 挂甲の武人」出品作

No.28《埴輪 挂甲の武人》

大阪府高槻市 今城塚古墳出土、古墳時代・6世紀

大阪・高槻市立今城塚古代歴史館

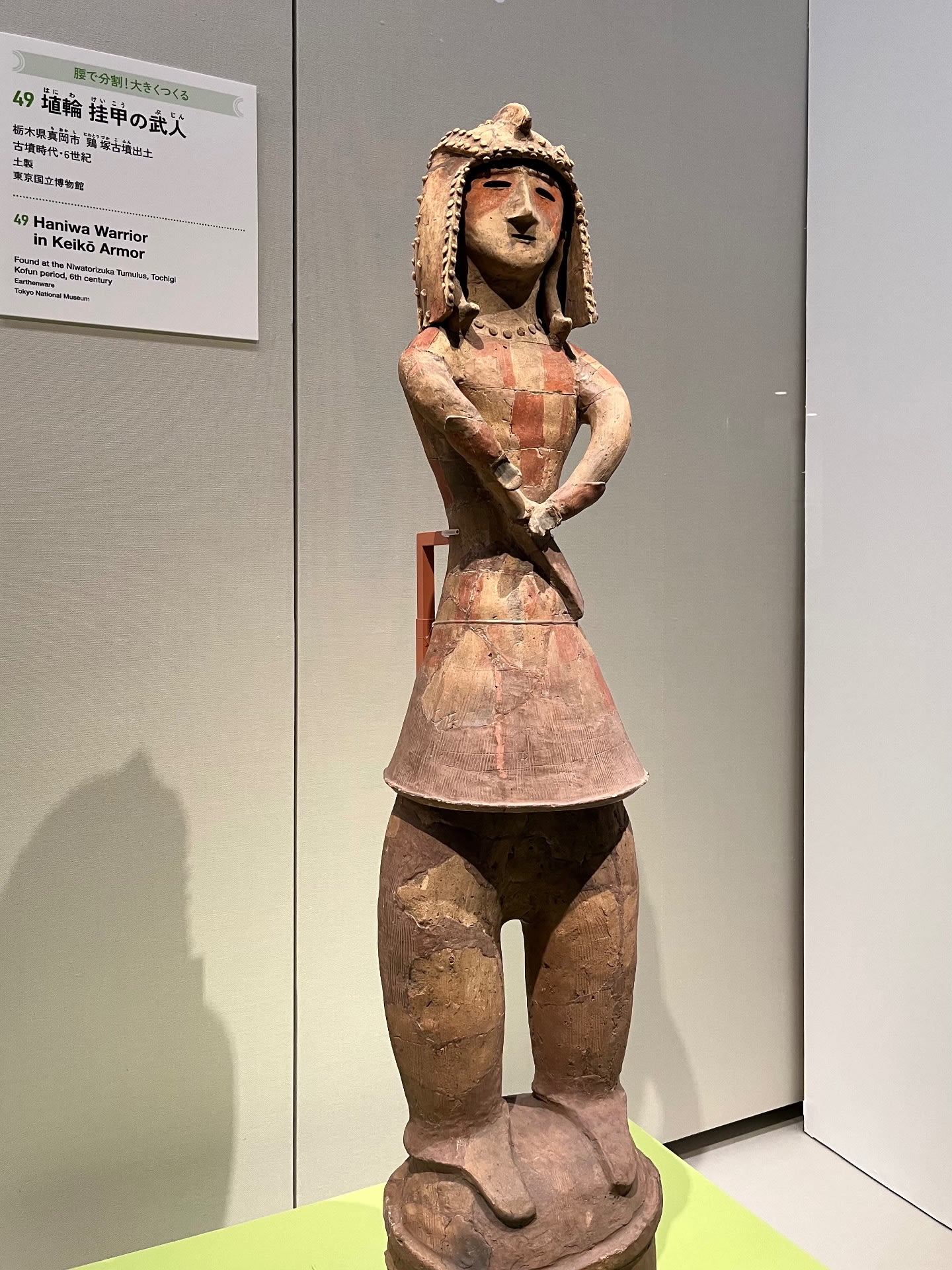

No.49 《埴輪 挂甲の武人》

栃木県真岡市 鶏塚古墳出土、古墳時代・6世紀

東京国立博物館

私的にこれまで埴輪に関心はなく、本展により初めてその世界・造形美に触れる。

その魅力に開眼!には至らないものの、今後、東京国立博物館の常設展示鑑賞の楽しみが増えた感じ。