商工中金の不正融資問題で第三者委員会の調査結果が発表されたという記事。

「全国の35支店で職員99人が関与し、貸付額は計198億円、国から不正に受けた利子補給は計1億3千万円にのぼった。一部の不正は2年以上前に本店が把握したが、問題がないとして処分されなかったこともわかった。」

「第三者委によると、不正には35支店で99人の職員が関与。制度の適用を受けるため、取引先760口座の資料が改ざんされ、うち348口座は、制度の条件を満たしていなかった。

池袋支店(東京)では、2014年12月から15年1月の本店の監査で、計110件の資料改ざんが発覚。しかし問題がないとして処分していなかった。」

これは組織ぐるみなのでは。

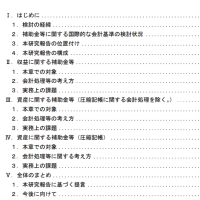

「危機対応業務の要件確認における不正行為」に関する第三者委員会の調査報告書の受領について(商工中金)(PDFファイル)

不正(資料改ざん)の手口について書かれている部分より(要約版より)。

「(1)日付の改ざん

危機要件の認定のエビデンスとなる 2 時点の試算表の日付を入れ替えて日付箇所を改ざんするという手口である。

(2)金額の改ざん

試算表の売上高や粗利益といった危機要件の認定に影響する部分の金額を別の試算表の数字と入れ替えてしまうという手口である。

(3)自己作成(自作)

エクセル等のアプリケーションを用いて、試算表を自ら作成してしまうという手口である。

(4)虚偽の顧客ヒアリングによる試算表の修正

顧客から受領した真正な試算表に、顧客からヒアリングした内容として手書きで危機要件を充たすよう数字を書き込んでしまうという手口である。

(5)人数の改ざん

危機対応業務のうち、雇用維持に関する利子補給制度は、従業員が減少した場合には一定の要件の下、補給を受けた利子を返還しなければならないものとされている。そのため、従業員が減少した場合(貸出を実行してから 6 か月経過後に確認することとされている)、雇用維持を確認するエビデンスの人数を改ざんする(従業員数が減少していないように見せかける)ことも行われていた。」

朝日の記事で「本店の監査」といっているのは、「監査部による特別調査」のことです。その調査では、「誘導質問ペーパー」を使ってヒアリングを行い、問題なしという結論に無理矢理もっていったようです。

商工中金の不正融資414億円 本部も隠蔽関与(朝日)(記事前半のみ)

「一部は以前に本部が把握しながら、隠蔽(いんぺい)されたこともわかった。」

最近の「その他不正」カテゴリーもっと見る

元裁判官と東証元社員 金融商品取引法違反の罪で在宅起訴(NHKより)

金融庁出向中の裁判官、インサイダー取引容疑で特捜部に告発…東証社員も金商法違反容疑で(読売より)

「山口組トップ・司忍を名乗り、顧客企業を脅した」三菱UFJ銀行の“京大卒”副支店長が脅迫容疑で逮捕〈事件はなぜ公表されなかったのか?〉(文春オンラインより)

府営住宅の一室にペーパー会社、「マネロン」に悪用か 中国籍と日本人の会社役員を容疑で再逮捕(京都新聞より)

風俗店を許可なく内偵調査、虚偽の報告書作成 名古屋国税局の幹部を訓告処分(中日新聞より)

地区連銀元幹部がインサイダー取引 監督情報で金融株取引―米司法省(時事より)

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事