「癒される」

「癒される」 「しあわせな気持ちになれる」と

「しあわせな気持ちになれる」と世界各国で人気のラウル・デュフィ。

1900-1950年代に活躍した、フランスの画家だ。

「クロード・ドビュッシーへのオマージュ」1952年。

彼の画業が集大成した時期の作品。

最晩年には、関節の持病のため色彩がシンプルになるなど、

もしかしたら本人には不本意な、作風の変化が見られたが、

パリ万博が開かれた1930年代をピークとして、広く世界に評価され、

勲章を受けたりもして、

非常に順風満帆なアーティスト人生のように、私の目には映る。

1900年ごろ

パリ国立美術学校の生徒だったデュフィは、最初こそ、

やや明度の低い、北ヨーロッパっぽい風景画を、典型的な印象派の技法で

描いていたが、

1903年に地中海を訪れてから一気に、デュフィらしい明るい色彩が

キャンバスに花開く。

左上から時計回りに、シニャック、ゴーギャン、ブラック、セザンヌ。

そしてなんといってもマティス。

これら実力派の画家たちの作風に、次々と影響を受け、

“すくすくと育った” そんな印象を、展示の序盤では受けた。

デュフィが大成したもう一つの要因と私が考えるのは、

その「デザイン力」だ。

1920年ごろから、版画や、テキスタイルのデザインに携わるようになるのだが、

とにかく、センスがいい。というか、

「人気の出る構図」がわかっている人、という印象。

(この点ではアルフォンス・ミュシャと共通しているかも)

引きあいに出して申し訳ないけれど、同じパリの画家でも、

この間観たヴァロットンには、上の木版のようなデザイン性は、ない。

(でも、ヴァロットンの木版には別の魅力があることは確かだ)

デュフィの人柄はわからないけれど、

当時のアートシーンにおいて、何が人を惹きつけるか、

直截的に言えば何が売れるか、が、自然とわかっていた人だったのではないだろうか。

なにしろ、歴史的には二度の世界大戦を、直接間接の別はともあれ

経験しているはずなのに、“その影”が少なくとも今回の展示では

見当たらなかった。

デュフィが自身のスタイルを確立し、

イマ風にいえばスターダムを駆け上らんとした1920-30年代。

かたやドイツでは。

左がゲオルゲ・グロッス「扇動者」(1928年)。

風刺の対象はもちろん、ナチスだ。

グロッスは33年、ヒトラーから逃れて米国へ渡る。

(タッチの差で、殺されずにすんだらしい)

右は、カンディンスキー「下部構造」(1933年)。

ダイレクトに体制を批判した絵ではないが、

1910-20年代に象徴的だった、構図の深みがない。

キャンバスの浅いところですべて、構成されており、色彩も暗い。

ご存知の人もいるかも知れないが、1932年にはデッサウのバウハウスが閉鎖に

追い込まれ、

カンディンスキーも翌年、ドイツを去る。

そんな中、デュフィは

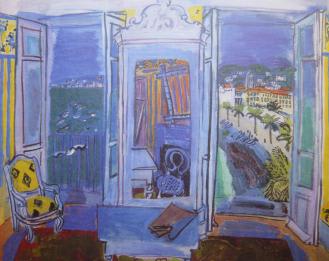

「ニースの窓辺」(1928年)

青く穏やかな海と空……。

「青」は色調が変わっても、その個性をあらわす唯一の色、と

デュフィは言ったそう。

グロッスはダダイズムだし、カンディンスキーは構成主義、

それぞれ哲学や立ち位置が違うとはいえ、

どうしてこんなに違うのか。

きっと、1930年代の世界を天気図で例えると、

パリのあたりだけ晴れていたんだろうなぁ、なんて、

およそアカデミックでない推論をめぐらす。

今の日本だって、いろんなことがあるけれど、世界を天気図で例えれば

まだまだ、晴れている方なのだろう。

今回の展示で、私がイチバン「これ、好き!」と気に入った絵は

「ヘンリーのレガッタ」(1933年ごろ)

小さ目の作品だし、何がどういいのか、上手く説明できないけれど、

デザイン性も色彩も、筆の勢いも、とても好きだ。

何も考えず、第一印象で選んだのだが、

1933年ごろの作品、というのが……。

近代絵画に関して、今まで、大戦とその影響という視点で観てきた自分には

これ以上の皮肉はない、と、

思わず苦笑いしてしまった。

※ラウル・デュフィ展の会期は終了しています。

早々に恐縮です、ありがとうございます。

早々に恐縮です、ありがとうございます。