ユウキこと、赤ちゃんバクが生まれたのは2020年8月。当時は夜間の中継モニターがなく、職員が毎晩交替でバク舎に見回りをしていました。

約400日の妊娠期間の終盤、ハナちゃんのおっぱいが日に日に大きくなってきた8月14日の朝、食欲のないハナちゃんをみて今日生まれると確信し、職員数名で見守るなか、9時39分、オスの赤ちゃんバクが誕生しました。

お母さんのハナちゃんが、生まれてすぐに羊水でびしょぬれの赤ちゃんを一生懸命なめてくれました。

心配と感動が入り混じる独特の空間。

草食動物は出産時も襲われるリスクがあるため、通常生まれた子供はすぐに立ち上がります。生まれたばかりの赤ちゃんも一生懸命立ち上がろうとし、ハナちゃんも鼻先でつついて促しますが、4本の足でしっかり立てるようになるまで一時間以上かかりました。

そして授乳もハナちゃんが、横たわって後ろ足を軽くあげ、赤ちゃんが吸いやすいポーズをとりますが、なかなか吸い付くことができず、授乳が確認できたのは、生まれて4時間半後の14時10分。

なかなかスローペースな赤ちゃんだなと思いつつ、ひとまず自力哺乳ができて一安心しました。ハナちゃんも本当にお疲れ様でした。

ところがその翌朝、出勤すると赤ちゃんは心なしか元気がなく、夜間撮影したビデオでも授乳の様子が確認できませんでした。

ハナちゃんのおっぱいに近づけて飲むように促しますが、乳首に吸い付きません。

そこで牛用の粉ミルクを哺乳瓶で飲ませると、一気にぐびぐび飲んでくれました。

おなかがすいてたのか、飲めてよかった。ここで人工哺育を行うことに決めました。

これまで動物園で生まれた赤ちゃん動物の人工哺育を行うときは、お母さんと赤ちゃんを離して生活させることが一般的でした。お母さん動物にとっては、大切な我が子を人間が触るのを嫌がることが多く、場合によってはおっぱいを飲まない赤ちゃんは育てられないと判断して子供に危害を加えてしまったり、出産時は気が立っていて職員に対しても攻撃的になることがあること、またお母さんから離した方が赤ちゃん自身の管理をしやすいメリットがあります。

でもその時に、私たちが話し合って決めたのは、ハナちゃんと一緒に生活してもらうことでした。

前回の出産育子で子煩悩なハナちゃんを見ていたこともありますが、職員が赤ちゃんのお世話のために出入りしても危険はないと判断し、生まれた赤ちゃんがバクらしく育つためにも、授乳の時間以外はハナちゃんと過ごし、バクとしての身の振り方を学びながら育ってもらいたいと思ったからでした。

さらに、長年ハナちゃんを担当している担当者が、ハナちゃんのおっぱいを絞ってみると、たくさんのおっぱいを絞り出すことができました。

通常警戒心の強くなる時期なので、これは一重に飼育担当とハナちゃんの日頃のコミュニケーションのおかげだと思います。

人工ミルクは栄養はもちろん十分なのですが、やはりお母さんと赤ちゃんのライフステージにあったおっぱいはハナちゃんにしか出せないので、私たちもハナちゃんが大好きなブラッシングをしながらハナちゃんのおっぱいを絞り、それを哺乳瓶に入れて赤ちゃんに飲ませようということに決定しました。

その日から一日5回、ハナちゃんのおっぱい絞りと赤ちゃんへの授乳を行いました。最初はおなかをすかせて順調に飲んでいた赤ちゃんでしたが、4日目くらいから飲むことを嫌がるようになり、呼吸も荒く呼吸時の雑音も確認できました。

当時は動物園にレントゲンがなく、依頼している動物病院に連れていきレントゲンを撮ってもらうと、気管支肺炎になっていました。肺炎の治療の注射や皮下点滴を行いながらも、赤ちゃんの栄養摂取のために何とかミルクを飲んでもらわなければならず、少量ずつ哺乳をしていましたが、無理やり飲ませると誤飲の危険もあります。

赤ちゃんの体調が心配で悩ましくハナちゃん親子を見ていたその時、ハナちゃんが食べていたニンジンをくちゃくちゃ嚙んだ後にペッと吐き出し、それを赤ちゃんがペロリと食べました。

「食べてる!ハナちゃんが食べさせようとしたの?」と感極まってうれし泣きをしていたのですが、後日談、担当者がハナちゃんのごはんにまぶす食塩が固まっていて、それがしょっぱくて吐き出したのでは?ということでした・・( ^ω^)・・・

そんな素晴らしい偶然がきっかけとなり、固形食も食べられるようになっていたことが分かりました。(当園で過去に生まれた赤ちゃんバクや、他園からいただいた人工保育のデータでも、離乳食はもっとずっと後期だったので)

それで、うす~く切ったリンゴ、ニンジンなどを赤ちゃん用に用意し、哺乳も行いながら治療を継続していました。

この翌日もう一つうれしいことが起きました。赤ちゃんが自力でハナちゃんのおっぱいを飲んでくれたのです。自分のペースで飲めれば誤飲の心配はほぼありません。ハナちゃんも嫌がる様子なく、赤ちゃんが飲みやすいようにじっと寝転んでいます。

二度の自力哺乳を確認し、これで人工哺乳はやめることにしました。

肺炎の治療も順調にすすみ、注射を打つ必要もなくなりました。

ここでもうひとつ、心配事がありました。

赤ちゃんは、生まれてから後ろ足の膝関節がふらふらガクガクし、歩くときに後ろ足だけカックンカックンしてしまうことです。レントゲンでは骨の異常はなく、靭帯のゆるみが疑われ、馬の専門獣医さんにマッサージの方法などを聞いて試したりしていました。

赤ちゃんが生まれたのは8月中旬だったため、真夏の甲府では暑すぎて、これまで外に出していませんでしたが、早朝ならということで朝7:30から赤ちゃんを外で運動させることにしました。

8月24日、初めて外に出た赤ちゃん、お母さんのハナちゃんも心配そうにそばについています。一歩一歩、確かめるように歩く赤ちゃん。ふらふらしていたものの、ハナちゃんから離れず放飼場を探索し、30分ほどで寝室に戻りました。

翌朝も同じように外に出すと、しばらくして突然、ぐらつく足で走り出しました。

「走ってる!」とみていた私たちも驚きました。運動量が増えれば関節や靭帯も強化されるはず、と毎朝の運動を続けていくうちに、日に日にしっかりとした足取りになってきました。

これでようやく心配事が一つ一つ解消されつつ、体重もご飯の量も毎日安定して増えるようになりました。

8月末、ようやく名前をつけることになりました。

その年の4月にワラビーにもオスの赤ちゃんが生まれていましたが、7月にお母さんが亡くなってしまい、小さいながら懸命にがんばっていた赤ちゃんワラビー。

怖がりな性格でなかなか人と距離を近づけることができませんでしたが、この子にも親しみをこめてたくさん呼んでもらえる名前を一緒につけることにしました。

当時は感染症対策のため、いろんな制約があり、この2頭の名前は職員で決めることになりました。

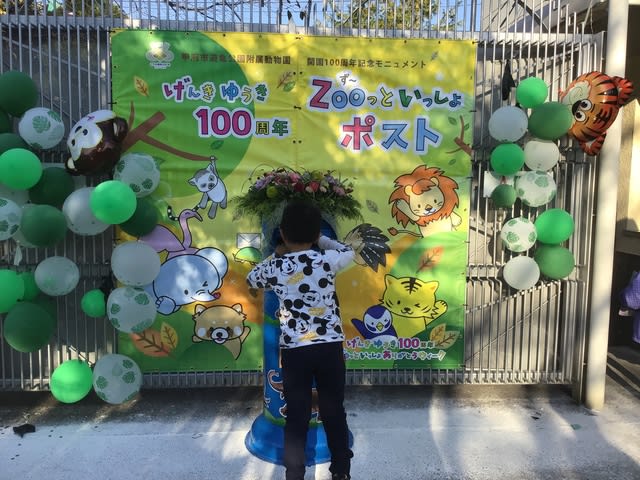

職員たちからいろんな候補が上がるなか、前年の2019年に開催された100周年イベントのキャッチフレーズ「げんき、ゆうき、100周年」から、ワラビーの子に「ゲンキ」、バクに「ユウキ」と名付けることになりました。

ユウキの生まれた8月14日は当園の開園日でもあります。

どちらも、元気いっぱいにたくましく育ってほしいという願いを込めました。

(奇遇なことにゲンキくんも一足先にユウキと同じ伊豆シャボテン動物公園へお引越ししています)

そして暑さの和らいできた9月、朝の一時間だけ来園者の皆様に会える時間に放飼場に出すことになりました。

全身がまだら模様の小さなユウキとお母さんのハナちゃん。

多くの皆さんがユウキとゲンキに会いに来てくれました。

あれから2年半、最初の1か月がうそのようにたくましく元気に育ったユウキ。

こわがりで、プールに入れるようになるのに1年以上かかったり、

甘えん坊で1歳になってもお母さんのおっぱいを欲しがったり・・

甘えん坊な性格は変わらず、お母さんのハナちゃんとは昨年9月から親子分離を行い、甘えん坊のユウキにとっては試練でした。

今も隣の寝室にいるハナちゃんにピーピーと甘える声を出しますが、もうユウキも立派な大人。いつまでもお母さんと一緒にはいられません。

これから一頭で旅立ち、新たな伴侶と出会い、いつかお父さんバクになるかもしれません。

たくさんの思い出がありますので、ユウキが園からいなくなることはさみしいのですが、これからのユウキを見守りたいと思います。

これまでユウキを見守っていただいた皆様、ありがとうございました。

これからのユウキ、ゲンキを引き続き応援お願いいたします。

ちなみに今回ほとんど登場しなかったお父さんのプーロですが、バクのオスは交尾の時のみ活躍します。

妊娠したメスはひとりで赤ちゃんを産み育てるので、プーロとユウキはほぼ絡みなしでした。

ユウキがプーロをお父さんだと認識していたかは謎ですが、隣の寝室でお互いににおいをかいだりして穏やかな隣人だったことは間違いなさそうです。

さて、まもなくユウキともお別れです。

現在、動物園はリニューアル工事のため休園中なので、職員でささやかながら壮行会を行いました。

いろいろなことを教えてくれたユウキ。

これからも元気に過ごしてね。ありがとう。