今回は、このブログを見つけた方や私の活動を見知った方がまず最初に考える(?)であろう疑問

何故、わざわざ離島に移住してまで黒曜石を追っかけているのか

について、簡単に書こうと思います(と言いつつ長くなるのはオタクの悪い癖)。

そもそも、神津島の黒曜石に出会ったきっかけは、大学での研究でした。

私、大学時代は考古学の学科に所属しておりまして、そこでの卒論のテーマを決める際、「海洋関係」にしようと考え調べていたところ、

「海を渡った黒曜石」がある

というのを目にして、興味を持ったのが始まりです。

この時は、まさかここまでのめりこむとは思ってませんでした。もともと鉱物とか化石とかが何となく好きだった(デ〇〇ゴスティーニの石系雑誌を全巻揃える程度)とはいえ・・・。 え、それ何となくってレベルじゃない?

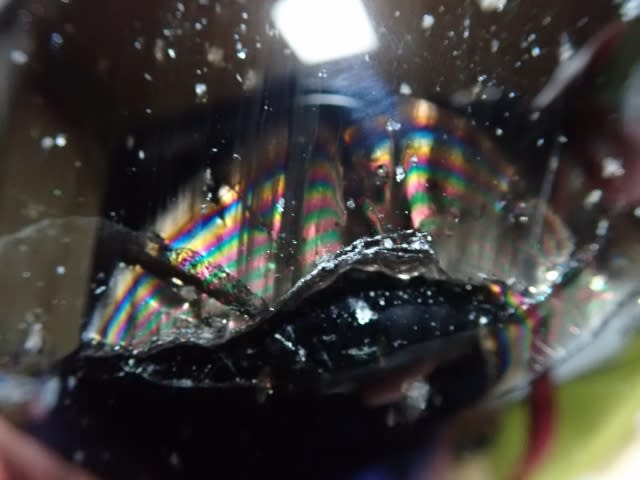

そもそも黒曜石は、その破片の切れ味から

・古代の人々が石器(石の道具)の原料として特に重宝し、多く使われていた素材

で、かつ

・風化に強く、長く土の中にあっても形を変えず残りやすい

ため、古代の人々の生活を調べる「考古学」において、かなりメジャーな研究対象です。

各地の遺跡から出てきた黒曜石の形、生まれ、その広がり方等を調べることで、当時その黒曜石を使った人々が

・どのような技術を持っていたか

・どのぐらいの範囲で活動、交流していたのか

・どの時期に活動が盛んであったか

等が分かるので、当時の人々の生活の様子を知る手掛かりになるのです。

特に、1990年代に入ってからは、遺跡から見つかった黒曜石がどこで生まれたのかを調べるための科学的な技術が向上し、簡単に大量に調べられるようになったため、すごい勢いで研究が進められました。

その結果、ある面白い事実が浮かび上がりました。

それは、これまで発見された黒曜石の中に、「海を渡っていた」黒曜石があることです。しかも、時期によってはかなり大量に、広い範囲で使われていたことも。

その黒曜石は、伊豆諸島のとある島から産出し、古代人の手によって関東地方を中心に運び出されていました。特に縄文時代に盛んに利用され、その範囲は最大で現在の愛知、三重県や新潟県等にまで拡大していたことが分かったのです。

この結果は、当時の考古学界に大きな驚きを与えました。なぜなら、これは当時の人々がそれだけの広い交流網を持っていたことを示し、そして

本土と伊豆諸島の間を流れる世界最強と言われる潮流「黒潮」を横切って往復し、大量の黒曜石を持ち帰るための「航海技術」を持っていたこと

を示すからです。

これにより、これまで考えられてきた当時の人々のイメージに、

「海上渡航に秀でた民」

という新たな側面が追加されることになりました。

そんな事実を解明した「海を渡った黒曜石」というのが、

まさに「神津島の黒曜石」というわけです。

このことを知った当時の私は、

「これはかなり面白いし、まだまだ新しいことが分かるんじゃないか」

と考え、この神津島の黒曜石を卒論のテーマに据えること決めたのでした。

・・・しかし、話はここで止まりません。

近年の研究で、世界の歴史すら書き換えるとんでもない事実も判明しました。

それは・・・・・・・・・

長く書きすぎたので、ここでパート分けします。

また次回!