東京橋巡り

鎧橋

(よろいばし)

鎧橋は、東京都中央区を流れる日本橋川に架かる橋です。

この地帯は、古くは茅の生い茂る沼地で、江戸時代に徳川家康の江戸城築城計画に合わせて埋め立てられました。

鎧橋が最初に架けられたのは、明治5年。現在の橋は、1957年に架け替えられたものです。

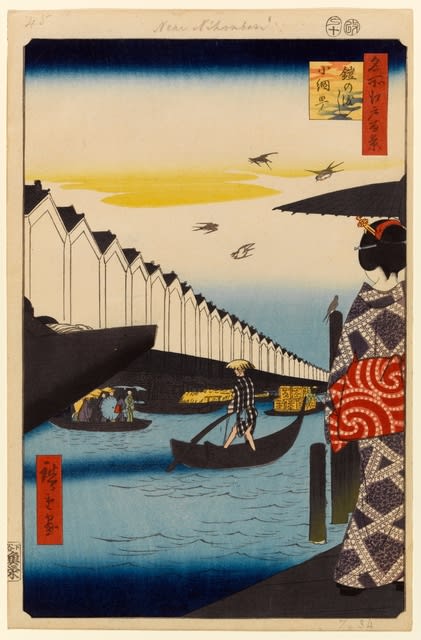

鎧橋鎧橋が最初に架かったのは明治五年で、当時の豪商が自費で架けたのが始まりです。橋が架けられたのと前後して米や油の取引所、銀行や株式取引所などが開業し、この地は大いに賑わいました。その後、明治二十一年には鋼製のプラットトラフ橋に架け替えられました。その頃の様子を文豪 谷崎潤一郎は「幼少時代」でこんな風に書いています。「鎧橋の欄干に顔を押しつけて、水の流れを見つめていると、この橋が動いているように見える…私は、渋沢邸のお伽のような建物を、いつも不思議な気持ちで飽かず見入ったものである…対岸の小網町には、土蔵の白壁が幾棟となく並んでいる。このあたりは、石版刷りの西洋風景画のように日本離れした空気をただよわせている。」現在の橋は昭和三十二年七月に完成したもので、ゲルバー掛橋とよばれるものです。橋の外側に間隔をおいて突き出している鉄骨が、ごつごつした鎧を感じさせます。

橋が架けられる以前は、鎧の渡しがありました。

鎧の渡し跡所在地 日本橋小網町八・九番地日本橋茅場町一丁目一番・日本橋兜町一番鎧の渡しは、日本橋川に通されていた小網町と茅場町との間の船渡しです。古くは延宝七年(一六七九)の絵図にその名が見られ、その後の絵図や他誌類にも多く記されています。伝説によると、かつてこの付近には大河があり、平安時代の永承年間(一〇四六~五三)に源義家が奥州平定の途中、ここで暴風・逆浪に会い、その船が沈まんとしたため、鎧一領を海中に投じて龍神に祈りを奉げたところ、無事に渡ることができたため、以来ここを「鎧が淵」と呼んだと言われています。また、平将門が兜と鎧を納めたところとも伝えられています。この渡しは、明治五年(一八七二)に鎧橋がかけられたことによりなくなりますが、江戸時代に通されていた渡しの風景は『江戸名所図会』などに描かれており、また俳句や狂歌等にも詠まれています。縁日に買うてぞ帰るおもだかも逆さにうつる鎧のわたし和朝亭 国盛平成二十年三月中央区教育委員会

所在地

東京都中央区日本橋小網町ー中央区日本橋兜町

最後に

この橋も、頭上に首都高速が走っています。

おかげで、暗い、狭い。

江戸時代には、

米問屋や酒問屋の蔵が建ち並び、名所になっていたとは…

現在の姿からは想像ができません。