神田神社

境内末社

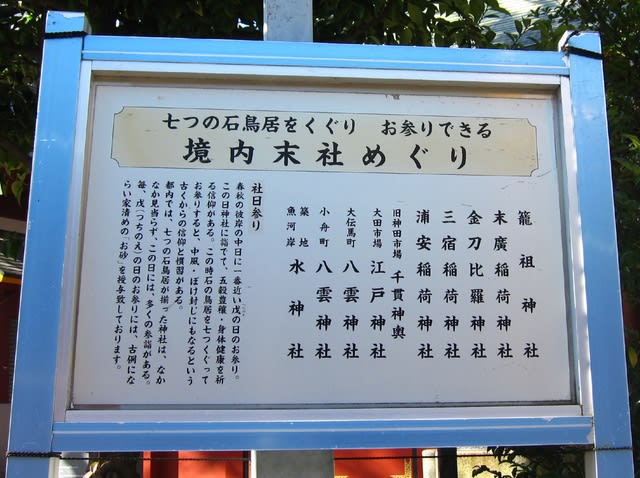

籠祖神社

祭神

猿田彦大神

塩土翁神

天孫瓊瓊杵尊

現在は、平成24年に旧・籠祖神社の社地に、籠祖神社をはじめ、神田明神本殿に合祀されていた八幡神社、富士神社、天神社、大鳥神社、天祖神社、諏訪神社を合祀し合祀殿となっています。

末廣稲荷神社

祭神

宇迦之御魂神

当社御創建の年代は不詳でありますが、元和二年(一六一六)頃のもので、極めて古い神社であります。昔より、庶民信仰が篤く、霊験あらたかな出世稲荷さまとして尊崇されている。現社殿は、昭和四十一年二月二十八日に東京鰹節類卸商組合の有志により再建された。境内掲示板より引用

金刀比羅神社

祭神

大物主神

金山彦命

天御中主命

祭礼日

十月十日

天明三年(一七八三)に、武蔵国豊島郡薬研堀(現在の東日本橋二丁目旧両国町会)に創建された。江戸時代には、神祇伯白川家の配下となり、祭祀が斎行されていたが、明治六年(一八七三)七月に村社に定められた。往古は、隅田川往来の船人たちの守護神として崇敬され、その後、町の発展と共に商家、特に飲食業、遊芸を職とする人々の篤い信仰を集めている。昭和四十一年十月七日、宗教法人を解散して氏神のこの地に社殿を建立し、三宿稲荷大神と共にご鎮座された。境内掲示板より引用

三宿稲荷神社

祭神

宇迦之御魂神

祭礼日

十月初旬

創建の年は不詳。江戸時代より神田三河町二丁目(他に皆川町・蝋燭町・旭町の一部が合併され、昭和十年に司町一丁目に改称。更に昭和四十一年より住居表示に関する法律により、内神田一、二丁目の一部に編入され、内神田司一会となる)の守護神として奉斎されていた。その後当社十二代神主芝崎美作守の邸内に祀られていた内山稲荷と合祀され、当社の末社として奉斎された。現在の社殿は、昭和四十一年十月七日に再建され、金刀比羅大神と共にご鎮座された。境内掲示板より引用

浦安稲荷神社

祭神

宇迦之御魂神

祭礼日

三月午の日

この神社は、往古江戸平川の河口に近き一漁村の住民により祀られ、天正年間(1573~)徳川家康公江戸入府に当たり、城下町整備に際し鎌倉町の成立と共にその守護神として勧請されました。寛政九年(1797)同町の崇敬の念篤き大工職平蔵により、社殿が造営され、爾来、浦安稲荷社として伝えられています。その後天保14年(1843)八月、町割改めに際し神田明神社御境内に遷座、さらに明治維新及びその後の戦果災に依り復興できぬ内神田稲荷神社五社を合祀し今日に至っている。境内掲示板より引用

旧神田市場

千貫神輿

大田市場

江戸神社

祭神

建速須佐之男命

大伝馬町

八雲神社

御祭神

建速須佐之男命

祭礼日

6月5日

この神社は江戸時代以前に祀られていたと伝えられる。三天王の二の宮の天王祭は、6月5日明神境内を発輿し、氏子中を神幸し大伝馬町の御仮屋へ渡御して8日に還輿していた。このことから大伝馬町天王と称されていた。この祭は元和元年(1615)頃より行われて、江戸時代には他の天王祭と共に大変な賑わいの一つであった。今日でも大伝馬町一丁目・本町3丁目東町会の有志諌鼓会(神田祭の一番山車大伝馬町諌鼓山車より命名)の人々ほ篤いご信仰がある。尚、東京の風物詩「べったら市」も神田神社兼務社日本橋宝恵比寿神社で諌鼓会の人々により祭礼伝統文化行事として継承されている。境内掲示板より引用

小舟町

八雲神社

御祭神

建速須佐之男命

祭礼日

6月6日

この神社は江戸城内吹上御苑より神田神社と共にこの地に遷座された。小舟町(貞享年間(1684~)までは小伝馬町)お仮屋を有し神輿が渡御されたことから小舟町の天王を称された。明治以前は公命により、江戸全町域の疫病退散の為、江戸城内・北奉行所・日本橋々上に神輿を奉安し祈祷が行われた。東都歳時記によれば、当時の天王祭は一丁目にお仮屋ができ大提灯・大注連縄が張られ、二丁目には七、八間の絹張りの神門が造られその左右に隋神が置かれ長さ五丈の杉の木を植込み、鰹節の樽積みが高々と重ねられた。三丁目には須佐之男命と稲田姫の造り物、八岐大蛇の行灯、天王祭の大幡をたて神輿の神幸を待った。神輿は6月10日に明神境内を発輿して氏子百八十か町を巡り還輿するのは13日か14日その間の里程は13里に及んだといわれる。このことから十三里天王ともいわれた。境内掲示板より引用

築地魚河岸

水神社

御祭神

弥都波能売命

日本橋魚河岸水神社は、徳川家の武運長久と併せて大漁安全を祈願する為、魚河岸の先人により武蔵国豊嶋郡柴崎村神田神社境内(今の千代田区大手町)に鎮座された。元和年間(1615~)神田神社と共に此の地に遷り、大市場交易神と称されその後、水神神社と改称し更に明治24年(1891)魚河岸神社と社名を変更し、日本橋魚市場の守護神として崇敬されている。なお、日本橋より築地に移った築地中央卸売市場内には、当社の遥拝所が建てられ、市場に関わる人々の篤い信仰により支えられている。当神社の崇敬体「魚河岸会」の所有する加茂能人形山車は、江戸城内に参内し徳川歴代将軍の上覧に浴し、再三褒賞を賜った江戸の代表的山車であったが惜しくも関東大震災により烏有に帰した。その後、昭和30年江戸文化の一端を永く後世に遺す為、文久2年(1862)当時そのままの山車を再現した。隔年に行われる神田祭には、その絢爛豪華な山車の全容を拝観することができる。境内掲示板より引用

祖霊社

祭神

神田明神の氏子・崇敬者の祖先

住所

東京都千代田区外神田2-16-2

アクセス

JR中央線・総武線

御茶ノ水駅 聖橋口

徒歩5分

東京メトロ丸の内線

御茶ノ水駅 1番口

徒歩5分

東京メトロ千代田線

新御茶ノ水駅 B1出入口

徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅

徒歩5分

JR京浜東北線・山手線・東京メトロ日比谷線

秋葉原駅

徒歩7分

最後に

境内末社に関して、ここまで詳しく説明してくれる神社は、そうそうありません。

大変勉強になりました。

参考

神田神社HP

東京都神社庁HP

Wikipedia