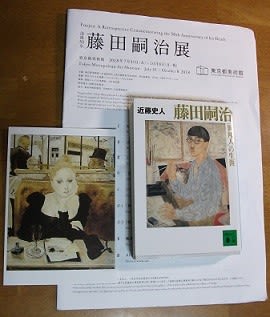

10/12のブログで載せた藤田嗣治展を観てから、これを読んだ。著者は、NHKのディレクターで、本書は2002年に書かれたもの。2018年は、没後50年。東京、京都で、展示会が開かれている。「異邦人」とあるように、嗣治は、日本では、奇行の画家、女性遍歴、戦争画家、戦犯を恐れパリへ移住…と評価されていた。最初に見た藤田の作品は、30年以上前、学生の頃に、秋田県立美術館に展示された「秋田の行事」という大壁画だった。先の評価が頭にあり、その後、注目しなかったが、これは、日本だけの評価で、フランスでは、エコールドパリの代表的画家として、モディリアニ、ピカソ、…と名を残していた。著者は、戦後、厚いベールに隠れていた藤田の実像を、存命していた婦人に10年近く、通い詰め、遺品、日記、記述したものを読み解きながら丁寧に明らかにしていった書である。章立ては次の通り。 第1章修行時代…東京美術学校洋画科卒業後、渡仏。第一大戦下、辛酸を舐めつつも自らの画を求め続ける。第2章パリの寵児…大戦後。エコールドパリの時代。乳白色の時代とされる数々の女性画を描き、高い評価を得て生活も一変する。第3章皇国の画家…帰国した藤田は、日本の画壇からは疎まれ、その中で、戦争記録画を描くことへ傾注していく。第4章さらば日本…戦時中、戦争画への批判をきっかけに、渡仏。その後、帰化するまでの事情。第5章「美の国」へ…夫人と、ランスでの静かな暮らしを送る。だが、晩年、最後の力を振り絞るように、フレスコ画による宗教画を内部に描いた礼拝堂を完成させた。ところで、藤田の人物の描写は、直観的に、クラーナハの作品と重なっていたが、フジタ礼拝堂のことを調べると、聖道具室の扉に、北方ルネサンスの巨匠であるデューラー、そしてクラーナハのオマージュが描かれているとのことだった。フランスに行く機会などないだろうが、写真だけでも見たいと思われた。