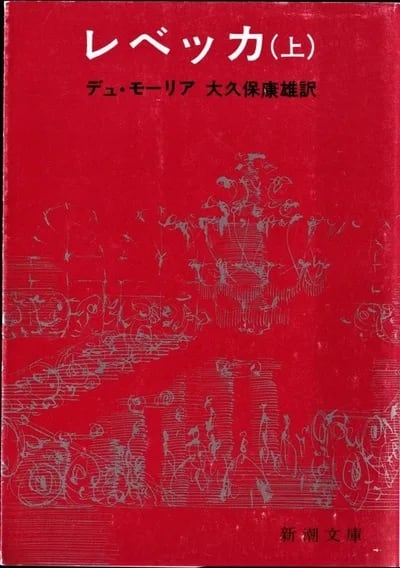

評価5

再読(前回2020年12月29日)。

米国夫人の許で付き人をしていた「わたし」は、モンテカルロでイングランドのマンダレイに大邸宅を持つマキシム・デ・ウィンター氏と知り合い、求婚されてマンダレイにやって来る。マキシムの親戚や召使たちの好奇の目に晒されながらも「わたし」はなんとか日々を過ごして行くが、そこここに溺死した前妻のレベッカの存在を感じるのだった。

巻の最終で、女中頭のデンヴァース夫人がレベッカの部屋でレベッカの着ていた衣装を見せながら、その思い出を「わたし」に延々と語る場面がなんとも言えない不安を増長させる。物語としては起伏はないが、マンダレイの佇まいや人間関係が丁寧に語られて、下巻へ向けてのゾクゾク感を醸し出す。作家の力量を壊さない翻訳も凄い。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます