幼児はよく、こんな「おひさま」を描いたりする。

でも、絵の教室に通ったり、小学校に上がったりすると、

どうも、こんな絵を描いてはいけないような気がしてくる。

「なんか、幼稚だな」と。

ひとつは、クレヨンという筆記具に限界があって、

基本的に線しか描けない。色を混ぜたり重ねたりできない。

色数も決まっている。

線は力加減である程度太くしたり細くしたりできるが、

大きな面を塗りつぶすことはできない。

クレヨンの先を斜めに大きく削ったり、持ち手に巻き付けてある紙を

はがしたりすれば、面を塗りつぶすことは出来るが、

なんか、親とか先生に叱られそうな気がする。

で、結局、おかあさんの顔とかおひさまの丸い部分とかは、ぐしゃぐしゃと

でも、この「赤〇チョンチョンで、おひさま」「にこにこしたおかあさん」が

幼稚に見えるのは、そんな、クレヨンの限界からばかりじゃない。

「絵というより記号」だから、じゃないかなと、現在の私は思う。

記号は、形や色ばかりじゃなくて音とか立体とかも記号になり得るけれど、

絵とは関係ないから、ここでは、そちらはちょっと脇に置いてしまおう。

記号(シンボル)は、「意味を与えられたもの」「対応する〈何か〉を指し示すもの」

漢字は典型的な記号だ。漢字の「木」は樹木一般を指し示す。つまり樹木一般という「意味」を与えられている。

「木」は明朝体で「木」と書こうがゴシックで「木」と書こうか゛

その指し示す意味に変わりはない。木は木である。

で、これと同じことが「赤〇ちょんちょんでおひさま」「ニコニコ顔でおかあさん」

には起きてしまう。これらは記号なので、赤丸が少々いびつになっても、ちょんちょんの数が

多くても少なくてもその指し示す処は揺るぎないのだ。

どれも、おひさま。

で、これの何がいけないんだろう。

いや、べつにいけなくはないんだけど、気になることはある。

幼児の描いた絵を見て、お兄さんや大人たちが、

「これ何の絵?」「なにを描いたの?」と聞いたりはしていないか、と。

こう聞かれるとこどもは「そうか、絵は『何を描いたか分かる』ことが大事なんだ」

そう思い込んでしまうんじゃないか。

ピカソの絵を見たり、現代絵画を見たりして大人はよく「この絵は分からない」

と言う。ピカソだって色々な絵を描いているから、

その「わからない」絵が、どの時代のどの作品を指しているのか知らないが。

絵はわからなければいけないものなんだろうか。

「わからない」というのは「何を描いているものなのかわからない」のか、

「こんな絵を描く意図が分からない」のか。

「分かることが大事」なら「赤〇ちょんちょんでおひさま」式でいいじゃないか。

つまり絵は記号の集積で事足りることになる。

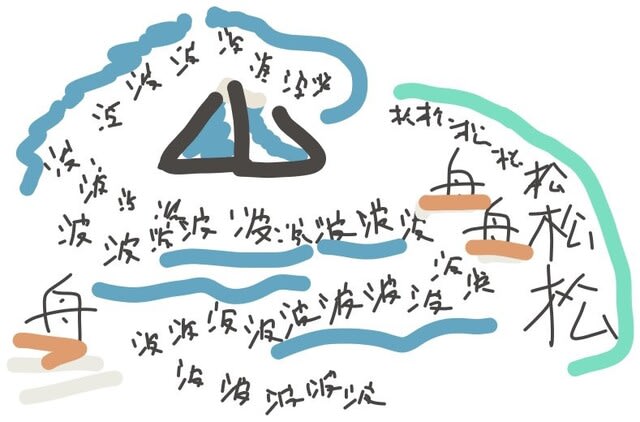

ちょっといたずら心を起こして、こんな絵を描いてみました。

絵は「何を描いたか分かれば良い」と言う なら、これでいいじゃない。

どう? わかりやすいでしょう? 昔、銭湯によくあった「白波に松原、

帆掛け船、富士山」です。

う~ん、お絵描きタブレットではどうもうまく描けないな。これが限界。

もう少し真面目に(笑)紙に描いてみようかな。意外と面白いぞ、これ。