厚生労働省 我が国の人口について

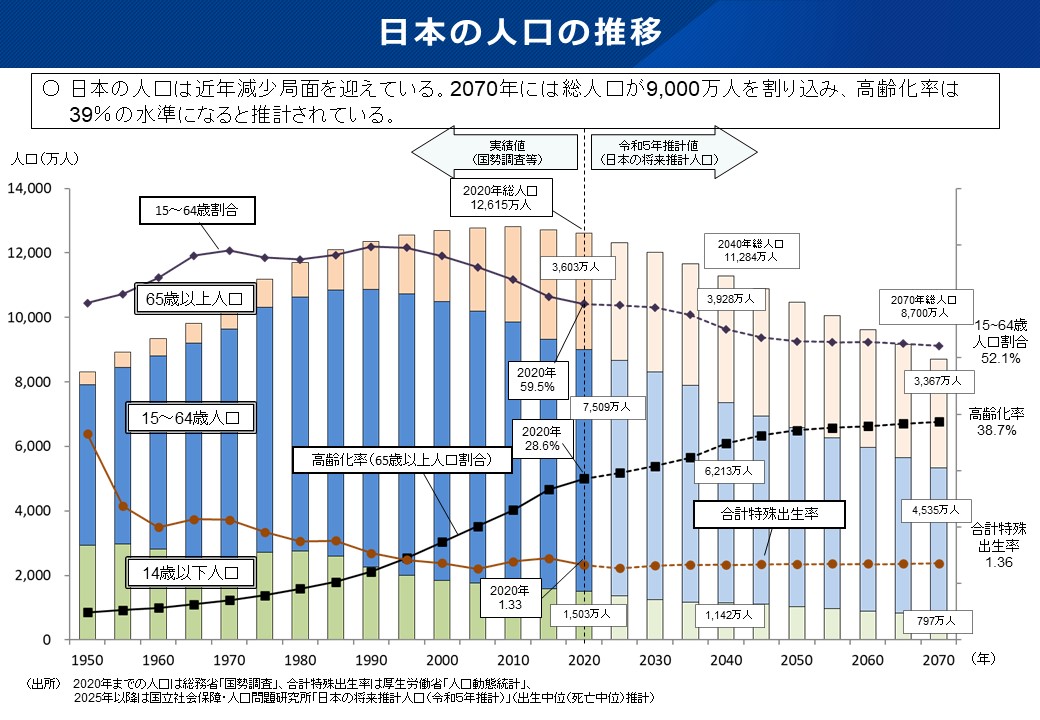

また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。

諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。

厚生労働省 我が国の人口について

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、

50年後には日本の人口が半分に、100年後には4分の1に

2023年4月2日 主張/「少子化対策」試案/まだまだ「異次元」には程遠い (jcp.or.jp)

2022年7月8日 少子化は自民政治の責任/女性に責任転嫁は許せない/志位氏 (jcp.or.jp)

2021年10月 18、少子化問題(2021総選挙/各分野政策)│各分野の政策(2021年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

国民のくらしを支え、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少子化の克服を

平成12年(西暦2000年)5月29日 日本学術会議 少子社会の現状と将来を考える (scj.go.jp)

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間

国立社会保障・人口問題研究所は、このたび「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」をまとめましたので公表します。

この推計は、将来の人口を、都道府県別・市区町村別に求めることを目的としたもので、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間について、男女・5歳階級別に推計しました。今回も前回同様、市区町村別の推計を行い、その結果を合計して都道府県別の人口を得ました(ただし、福島県「浜通り地域」に属する 13 市町村(いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)については、それらの市町村をまとめた地域をひとつの地域(「浜通り地域」)として推計しました。

推計の対象は、令和5(2023)年12月1日現在の1,883 市区町村(福島県「浜通り地域」の13 市町村を除く769 市、736 町、180 村、および東京23 区(特別区)、20 政令指定都市の175区)と福島県「浜通り地域」の計1,884 地域です。なお、今回の推計値の合計は、「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位・死亡中位仮定)の値と合致します。

【IAEAは中立か】福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル | 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

2023年7月8日 原発処理水の放出にお墨付き…IAEAは本当に「中立」か 日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

2023年8月21日 【Q&A】ALPS処理汚染水、押さえておきたい14のポイント | 国際環境NGO FoE Japan

2011年4月10日 福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

東京電力は9日、初めて福島第一原子力発電所、同第二原子力発電所を襲った津波の規模に関する調査結果を公表した。

今なお、被害の応急対応に追われる福島第一原子力発電所では、海水面から14-15メートルの高さまで津波が浸入、海水面から10メートル高い場所に建つ1-4号機の主要建屋(原子炉建屋とタービン建屋)の海側面で4-5メートルの高さまで浸水した。主要建屋の海側、海面から4メートルの高さの敷地に設置されていた海水ポンプは完全に水没した。

福島第一原子力発電所の防波堤は最大5.7メートルの高さの津波しか想定して造られてなく、津波はやすやすと乗り越え、浸水個所はほぼ全域にわたった。

一方、福島第二原子力発電所では、主要建屋が海面から12メートルの高さに建っている。津波は第一原子力発電所同様14-15メートルの高さまで浸入したものの原子炉建屋とタービン建屋は1、2号機の周辺と3号機の南側が2-3メートル浸水しただけで済んだ。海水ポンプは海面から4メートルの高さの海側エリアに設置されていたが、海水熱交換器建屋の中に入っているため、建屋は4メートル浸水したものの海水ポンプの水没は免れた。

福島第二原子力発電所は1-4号機すべてが地震によって自動停止し、一時1-3号機の原子炉除熱機能が失われる事態も生じたが、その後、回復し現在、原子炉はすべて冷温停止の状態にある。

2012.09.11

3・11から1年半以上過ぎても、福島原発事故の「本質」に対する疑問と疑念はいっこうに晴れない。

どう壊れ、破損や障害がどのように拡大・進行して、隣接する4基の原発が、連続して致命的に損壊するという、世界に全く類例のない「同時多発の過酷事故」に至ったのか。

福島原発事故の「骨格と筋道」を、私たちはいまだに全く知らされていない。

2012年7月には政府、国会、民間、それぞれの事故調査委員会の報告が出そろった。容疑者が事件を捜査してみせるという奇怪な構図の東電の事故調も含めて、4つの調査報告が公表されている。残念ながら、4つの事故調報告をいくら読んでも、私の脳に染み付いた黒い疑問は、縮小も消滅もせず、逆に拡大・増殖し始めている。

責任回避の言い逃れに終始している東電の報告書を除けば、他の3つの事故調報告はいずれも、巨大事故の断面をいくつか鋭く切り取ってはいる。しかし、肝心要の事故の本質には迫っていない。これらはみな調査の「結論」とは言い難く、本格的な事故調査の出発点、序章と解釈すべきではないか。

3つの事故調報告を踏み台にして、強力な権限と調査機能を備えた「第2次事故調」を早急に発足させるべきだと思う。チェルノブイリの真実は、強権的な政治とコンクリートで固めた「石棺」によって、半永久的に封印され、世界は教訓と経験をきちんと共有していない。フクシマでもそれを繰り返すなら、日本は旧ソ連以下の秘密国家とみなされるだろう。

4つの事故調の報告に共通して希薄なのは、日本の原発の地理的、構造的、社会的な特性についての基本的な理解である。

日本の原発はみな、白砂青松の海岸線に、比較的コンパクトに集中立地している。欧米の原発は内陸の大河のほとりに、巨大なクーリングタワー(河川水を使って原発の余熱を大気中に逃がす装置)を伴って散在している。日本の原発は発電に使わない余った熱を温排水として海に捨てている。

この小さな列島に、世界で起きるマグニチュード(M)4以上の地震の4割が集中する。とてつもない地震列島である。過去1,000年以上地震の記録がない内陸の安定した岩盤の上、流量の安定した大河のほとりに建つ欧米の原発とは、風景だけでなく、地震・津波などの震災リスクも段違いである。このことを肝に銘じておきたい。

海岸台地の狭隘(きょうあい)な土地に、いくつもの原子炉が軒を連らねる異様な集中立地が、日本の原発の最大の特徴だ。東電が再稼働を目指す新潟県の柏崎・刈羽原発は7基もの原子炉が並び、出力合計で世界最大の原発サイトとなっている。

2007年7月に、同原発が中越沖地震で被災し、大きなダメージを受けた時、国際原子力機関(IAEA)の調査団が、おっとり刀で駆けつけ、海岸から原発サイトに入った。福島第一の巨大過酷事故でも、IAEAの天野之弥事務局長が事故直後の混乱のさなかに、放射線の計測チーム引き連れて急きょ来日した。

核不拡散のためのIAEAによる査察を進んで受け入れ、その活動資金の3割近くを拠出している日本。IAEAの優等生と言われた日本の原発事故に対する、いささか大げさなIAEAの組織的対応の背景には、地震列島の海岸線に集中立地する日本の原発の震災リスクについて、欧米が抱いている厳しい評価があることは疑いない。

原発の集中立地で、原子炉と核燃料というリスク要因の過密な集積が進み、足し算ではなく、掛け算で過酷事故のリスクを高めている。欧米の専門家が抱いていたその危惧が、今回、福島第一で不幸にも的中した。まずは日本的集中立地と4基連続過酷事故の関係を解き明かすのが、事故調査の原点であり、出発点であろう。

海岸の土地の多くは、砂や堆積土で分厚く覆われている。かなり掘り込まないと、原子炉を据え付けられる固い岩盤は現れない。岩盤の位置が低く、原発プラントの設置位置の海面からの高さが十分得られないため、岩盤の上に分厚くコンクリートを流し込み、その上に原子炉を据え付けた例もかなりある。福島第一もそのケースである。

流し込んだコンクリートの塊を、「マン・メイド・ロック=人工岩盤」と呼ぶ。福島第一ではその厚さが7〜8メートルにも及ぶという。メルトダウンして格納容器をも突き抜けたとされる1〜3号機の炉心核燃料が、まだ敷地外にメルトアウトした兆候が見られないのは、この人工岩盤の分厚いコンクリートのおかげかもしれない。まさにけがの功名である。

同じ程度の揺れと津波に襲われた3つの原発、東北電力・女川原発、東電の福島第一、同第二原発を比較すると、連続過酷事故を起こした福島第一は、プラントの設置位置の海抜が2〜4メートルほど低い。厚さ8メートルの人工岩盤をかましてもなお設置位置の海抜は低く、巨大津波に耐える高度は得られなかったということではないか。

3原発の比較で、もう一つ重大な事実は、過酷事故を起こした福島第一の1〜4号機は型が古い上に、みな運転開始が1970年代という老朽原発であることだ。いずれも、配管、炉心の構造物、冷却システムなどの経年劣化や構造欠陥が、何度も指摘されてきた「札付き」の原発である。

東電が米国のGEから直輸入した1号機などは、緊急対応マニュアルのまともな日本語訳もなかったといわれる。大陸の安定した内陸地盤に設置することを前提にしたこの「マークⅠ型」の原発は、設計の基本思想に、地震や津波に対する備えが希薄だとされ、長い配管網の老朽化と震災による破断というリスクが心配されていた。

福島第一原発を含めて、東電は原発の検査データ隠し、トラブルの隠蔽を幾度も繰り返してきた。内部告発によってそれが発覚した2002年に、責任を取って顧問や相談役を辞したのは、公益企業の社会的責任を重視する良心派の歴代社長、会長たちだった。後に残ったのは、「値上げは電力会社の権利」という意識だったということかもしれない。

東電の企業体質からしても、立地条件からしても、炉の構造と機能からしても、福島第一原発事故の大枠は、札付きのハイリスク老朽原発が十分な備えを怠り、予想されていた震災にも耐えきれずに起こした人災事故だと、推し量れる。

現在の電力供給システムでは、老朽原発をできるだけ長く稼働させれば、もうけが大きくなる仕組みになっている。廃炉には膨大な費用がかかる。廃炉を先延ばしにするだけで、相対的な利益は膨らむ。電力会社にとっては老朽電発の稼働は、やめるにやめられない禁断の蜜の味なのである。

集中立地と老朽原発の稼働というリスクは、日本の原発が抱える抜き差しならない「構造」である。地域独占という経営形態と原発の国策民営の存続に不可欠の要件でもある。その構造がもたらした当然の結末として、福島第一の過酷事故が発生したのだとすると、日本には原発ゼロを目指すしか選択肢はないことになる。そうでないことをきちんと証明できれば、原発は抜本的な安全策を施したうえで、電源の選択肢の一つとして今後も残ることになる。

このキーポイントを事故調が集中的に解析していないことは、不可解というしかない。国の政策選択にとって最も重要な問題を避けては、事故調の名がすたる。

すったもんだの末、原発サイトと本社を結ぶ事故当初のテレビ会議のビデオを、東電が公開した。現場も本社も、連鎖事故、もらい事故の拡大を防ぐ手立てがないことを知っていて、そのリスクを外部に知られないよう腐心している様子が読み取れる。

国会事故調は東電に要員撤退計画はなかったという、根拠のない結論を示しているが、ビデオは、事故の連鎖的拡大におびえた経営幹部が、要員の福島第二への退避を明らかに意図していたことを示唆している。700人中数十人の保安要員を残すから「全員」ではないなどという言い訳は通用しない。

福島の過酷事故が実際に連鎖か独立事象なのかは、第二次事故調の解析を待つしかない。ただ、連鎖事故のリスクが一般に知れわたってはまずい「極秘事項」だったことは容易に想像できる。

10数万人の穏やかで安定した日常生活を奪った過酷事故の本質に、科学もジャーナリズムも迫れない国を、民主主義国家と呼べるだろうか。

塩谷喜雄(しおや よしお)氏のプロフィール

岩手県立盛岡第一高校卒、東北大学理学部卒。1971年日本経済新聞社入社 科学技術政策、原子力、先端医療、環境問題、地震防災などを取材。科学技術部次長、筑波支局長、編集委員を経て、99年から論説委員(環境・科学技術担当、1面コラム「春秋」の執筆)、2010年9月末退社。93年に喉頭がん手術のため声帯の4分の3を切除、本人によると天性の美声を失う(旧友の多くは術前術後で大差無しとの評)。治療のため70グレイという大量の放射線を浴びる。趣味は飲酒。著書に「生命産業時代」(共著、日本経済新聞社)、「水を考える」(共著、日本経済新聞社)、「これでいいのか福島原発事故報道」(共著、あけび書房)

【全国どこの河川も土で作る堤防で大丈夫ですか】「堤防は土で作る」大原則の見直も、河川の決壊頻発で国土交通省が検討 Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

模型で解説 -インプラントロック堤防®- 【技研製作所】 (youtube.com)

「堤防は土で作る」大原則の見直も、河川の決壊頻発で国土交通省が検討 Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン) (ismedia.jp)

離れがたきふるさと、移転へ 「下流のため」ダムで半世紀揺れた山里 [佐賀県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

国土崩壊 -「土堤原則」の大罪- 第2章 – 株式会社 技研製作所 – GIKEN

1-2_g.pdf (mlit.go.jp) 1 章 河川構造物の設計 第 2 節 堤防

9-202109241605290817.pdf (nikkei.co.jp)新しい堤防技術で河川堤防の決壊をゼロに

_pdf (jst.go.jp) 河川 が面 白 くな って きた ぞ -淀川水系流域委員会委員の個人的報告-

14.どうして川の土手には、草を生やしてあるの?(2003.7.14) | 下館河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局 (mlit.go.jp)

洪水防災マメ知識/洪水を防ぐための施設/堤防【岩手河川国道事務所】 (mlit.go.jp)

耐越水堤防の経過と現状 「耐越水堤防工法の実施を河川管理者に働きかけよう」 | 水源連

【憲法違反】本当はダム建設より安く早く出来る方法があったのでは 全国どこでもダムで栄えた町は無い(人口減少)

「ダムに沈む町」設楽ダム計画から40年 故郷を去る住民の思い(2012/12/3放送) - YouTube

2020年8月21日 本当は防げた…?日本で「洪水が毎年起こる」あまりに酷い理由 | ゴールドオンライン

「土堤原則」。それは、河川管理施設等構造令第19条にある「堤防は、盛土により築造するものとする」というものだ。決壊する土堤を繰りかえし築造してきた日本。このままでは国家が疲弊し、国土崩壊が始まる。今こそ最新の科学技術をもって全産業をリードし、その最先端に立って建設イノベーションを起こさなくてはならない。 ※本記事は株式会社技研製作所・代表取締役社長である北村精男氏の書籍『国土崩壊 「土堤原則」の大罪』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。

少子高齢化の進展に伴い、設楽町の人口は昭和 35 年(1960 年)の 14,975 人

をピークに減り続け、令和2年(2021 年)10 月 1 日時点の人口は、4,437 人

となり、昭和 35 年人口の約 30%に減少している(出展:国勢調査)。

設楽町人口ビジョンの推計によると、2060 年には本町の人口は、1,500 人を

下回ることが見込まれている。

統計情報(令和5年9月15日更新) - 設楽町公式ホームページ (shitara.lg.jp)

第1-1表 人口・世帯数の推移 [PDFファイル/50KB]

第1-2表 年齢別(3区分)人口の推移 [PDFファイル/59KB]

第1-3表 年齢別(5歳階級)人口の推移 [PDFファイル/116KB]

第1-4表 流出入人口及び昼間の人口の推移 [PDFファイル/57KB]

第1-5表 家族類型別一般世帯数の推移 [PDFファイル/59KB]

第1-6表 住民基本台帳登録人口・世帯数の推移 [PDFファイル/52KB]

第1-7表 行政区別人口・世帯数 [PDFファイル/62KB]

本当は防げた…?日本で「洪水が毎年起こる」あまりに酷い理由 | ゴールドオンライン (gentosha-go.com)

「堤防は土で作る」大原則の見直も、河川の決壊頻発で国土交通省が検討 Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン) (ismedia.jp)

離れがたきふるさと、移転へ 「下流のため」ダムで半世紀揺れた山里 [佐賀県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

国土崩壊 -「土堤原則」の大罪- 第2章 – 株式会社 技研製作所 – GIKEN

1-2_g.pdf (mlit.go.jp) 1 章 河川構造物の設計 第 2 節 堤防

国土交通省 豊川流域 設楽ダム建設(整備) 町民移住 人口減少 設楽町公式ホームページ トップページ

"設楽ダム計画"に翻弄された100歳と88歳の人生 計画から45年目の春(2018/5/1放送)

田口まつり(youtube.com)

「設楽ダム」構想から約50年 遠い完成…ダム建設に翻弄された住民“誰もいないふるさと”への思い(2022/5/23放送) (youtube.com)

設楽ダム建設同意を表明しました - 設楽町公式ホームページ (shitara.lg.jp)

2022年3月28日

設楽町公式ホームページ トップページ (shitara.lg.jp)

町議会 - 設楽町公式ホームページ (shitara.lg.jp)

したら議会だより第75号 [PDFファイル/5.99MB](最新号)

設楽町議会議員名簿

任期 令和5年5月1日~令和9年4月30日

令和5年5月1日現在

議席 氏 名 読 み 住所 党派 常任委員会 備考

1 村松 一徳 むらまつ かずのり 津具 無所属

総務建設

文教厚生

2 村松 純次 むらまつ じゅんじ 津具 無所属

総務建設

文教厚生

総務建設委員会

副委員長

3 原田 純子 はらだ じゅんこ 西納庫 無所属

総務建設

文教厚生

文教厚生委員会

副委員長

4 原田 直幸 はらだ なおゆき 和市 無所属

総務建設

文教厚生

総務建設委員会

委員長

5 七原 剛 ななはら つよし 田内 無所属

総務建設

文教厚生

文教厚生委員会

委員長

6 金田 敏行 かなだ としゆき 田口 無所属

総務建設

文教厚生

7 山口 伸彦 やまぐち のぶひこ 田口 無所属

総務建設

文教厚生

8 田中 邦利 たなか くにとし 田口 日本共産党

総務建設

文教厚生

9 今泉 吉人 いまいずみ よしと 津具 無所属

総務建設

文教厚生

副議長

10 加藤 弘文 かとう ひろふみ 田峯 無所属 議長

地区毎の人口世帯数一覧 - 設楽町公式ホームページ (shitara.lg.jp)

統計情報(令和5年9月15日更新) - 設楽町公式ホームページ (shitara.lg.jp)

2023年12月22日 愛知・岐阜・三重県の人口、2050年に16%減 18市町村が半分以下に - 日本経済新聞 (nikkei.com)

道の駅したら【公式】 (@shitara257) / Twitter

【公式】設楽町観光協会 (@kankoutownshita) / Twitter

広報したらNo.169 HP用 (shitara.lg.jp)

【公式】愛知県設楽町の観光サイト「設楽町観光ナビ」 (kankoshitara.jp)

愛知県新城設楽建設事務所管内道路情報1

5-17é†fi路覑勶慖倱050724.xls (pref.aichi.jp)

【奥三河道路情報】7/29(土) 10:00現在 | お知らせ・新着情報 | キラッと奥三河観光ナビ (okuminavi.jp)

fa3702dc57d422ebec47a24f473ed49.pdf (higashimikawa.jp) 【人口減少】東三河地域の人口動向

愛知県人口動向調査結果(2020年年報)によれば、県全体の人口は1956年の調査開始以来、初めて年間増減数が減少に転じた。各月1日時点の人口では2019年11月の755万5402人がピークとなった。国立社会保障・人口問題研究所は、2020年に約751万人となりピークを迎えると推計していた。なお、2020年10月1日時点の人口は社人研推計を上回る約754万人となっている。

東三河地域は、2008年の約773千人をピークに県内で先行して人口の減少局面を迎えており、2020年10月現在

の人口は約746千人(県人口に占める割合:9.9%)となっている。

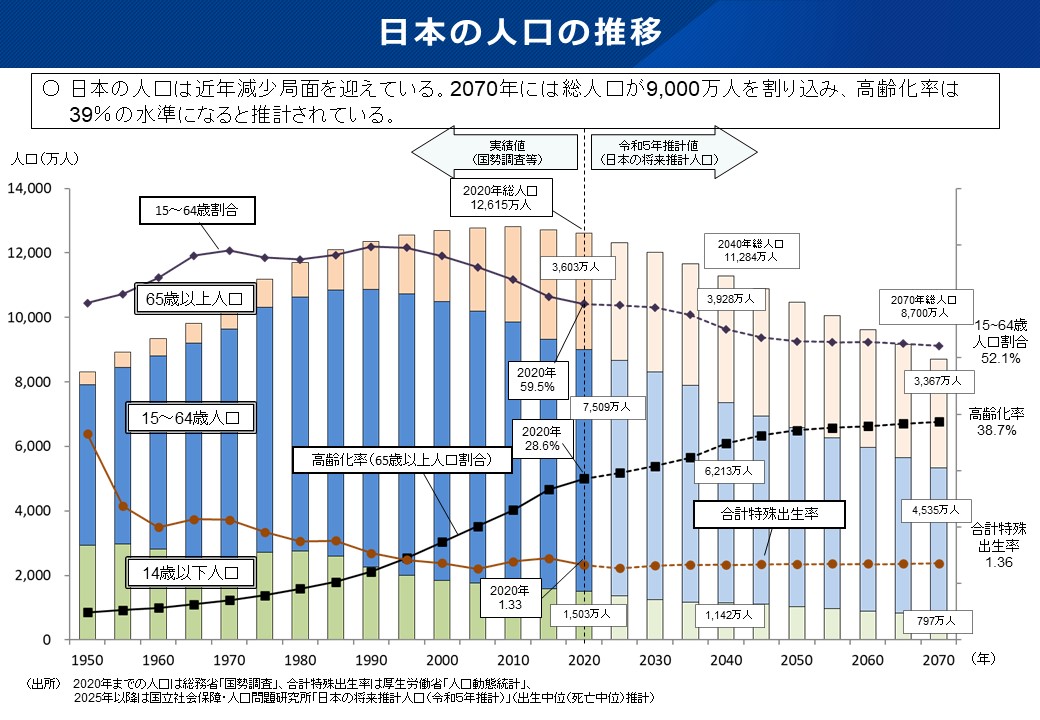

講演会 「ダムで命と清流は守れるの?国交省元防災課長が答えます」

|

国土交通省と熊本県は流水型ダム建設にまい進していますが、流域住民のダムに対する疑問は置き去りにされたままです。「ダムがあれば命は守れるの?」「ダムができても清流は残せるの?」などの私たちの疑問に対して、国や県からは納得のいく説明はありません。 チラシダウンロード(PDF)

|

国土交通省 設楽ダムの建設に関する基本計画 建設に要する費用の概算額 3,200億円で足りるのか?

2022年5月17日 設楽ダム、工期8年延長 事業費も800億円増へ 働き方改革も影響:朝日新聞デジタル (asahi.com)

愛知県設楽町で建設が進んでいる「設楽ダム」について、国土交通省中部地方整備局は17日、工期を8年延長し、2034年度に完成する見通しを公表した。新たに地すべり対策が必要となり、ダム本体の掘削量も増えたことなどが要因という。建設費も約800億円増え、総事業費は3200億円になる見通し。

国土交通省告示第939号

令和4年8月31日

愛知県(水道)

昭和53年度から令和16年度までの予定

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM

(6) Facebook設楽ダムの建設中止を求める会

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM (nodam.org)

このサイトは「設楽ダムの建設中止を求める会」の取り組みの紹介と、今までの活動記録、豊川、設楽ダムに関する資料。さらに「設楽ダム建設中止訴訟」の記録資料を公開21世紀の大型公共事業、この実態をみなさまにご検討して頂く資料としています。 山から海へと短い距離で繋がる日本列島。本来、私たちはこの急峻な地形と川の恩恵を得ながら、うまく付き合ってきました。しかし、いつからか、川の流れを利用し始め、その勢いは文明の発展と称し、突き進んで来ました。その結果、失ったもの、さらに甘い見込みや、その影響から起きる人災とも言える災害。そして、失ってしまった水系に依存する生態系。 今後、日本は人口減少は免れず、利用もおのずと減少していきます。この時代に果たして、私たちは何を選択しようとしているのか。これは、私たちだけで無く、次世代にも、重くのし掛かる負の遺産となることは、今の状況を考えると明らかです。是非とも、みなさまにも、今までの資料をご覧頂き、ご参考にして頂ければと思います。そして、一つの時代の記録としてここに公開致します。

初めてのかたは、こちらの「設楽ダム計画をご存じですか?」パンフレットを、一読してみてください!!

設楽ダム計画をご存じですか?

2009年12月12日 asahi.com(朝日新聞社):愛知・設楽ダム予定地 政権交代後も進む契約・住民補償 - 2009政権交代

設楽ダム(愛知県設楽町)建設問題で、国土交通省が地権者約80人と約11億円の用地買収の契約を結んだことが11日わかった。一方、愛知県などが負担する水没予定地住民らへの「感謝見舞金」も4億2700万円の交付が決まった。これらの大半は、民主党が圧勝して政権交代が確実になった総選挙以降に契約や申請がなされたものだという。ダムの建設自体が中止される可能性もある中で、補償が進んでいる。

同日、設楽町議会のダム対策特別委員会で示された。国交省によると、10日までに用地買収の契約が済んだのは地権者約770人のうち、水没予定地住民数人を含む約80人。水没地面積約300ヘクタールの約11%を取得し、契約額は約11億円という。最初の契約は6月末だったが、9月以降が7~8割を占めるという。

一方、「感謝見舞金」は水没や道路の付け替えなどで移転を余儀なくされる住民に支払われる。同町の事業だが、費用は県とダム受益地の豊橋市など下流5市1町が負担する。町によると、住民が申請して「ダムの補償契約締結に協力する」という確約書を提出すれば交付される。対象となる124世帯のうち、これまでに73件の申請があり、4億2700万円の交付が決まった。このうち68件が、10月半ば以降の決定だという。

前原誠司国交相は同月9日にダム事業の見直しを表明。設楽ダムの来年度以降の方針は、年末の政府予算提出時までに示される。国交省設楽ダム工事事務所は「契約を急いだ方が良いと考える人がいるかもしれないがわからない。今年度予算はそのまま使って良いので、予定通り用地買収を進めている」としている。(小渋晴子)

設立経緯 – 設楽ダムの建設中止を求める会 (rokujogata.net)

設楽ダム・寒狭川ダム(1961〜1962)

1961年7月 電源開発から設楽町に調査依頼、設楽ダム約5000万m3、発電並びに農・工業に利用という計画、調査立ち入りを認めている。(6月愛知県からの通知もなされたものとみられる → 町は異議なしと解答)

1961年11月 建設省からの地質調査申し入れ、布里ダム(寒狭川ダム9300万m3)

1962年6月 愛知県から電源開発からの申し入れについて、新城市・鳳来町・設楽町へ通知、東三河工業開発中央専門調査委員会答申「東三河工業開発計画の概要―適地・産業関連施設整備マスタープランの第一次構想」

鳳来町西部地区は、水没家屋を出さないこと、地主との話し合い解決後でなければ竹木の伐採をさせない、の2点を認めれば、立ち入りに反対しないという回答を出した。ダム反対同盟を発足させ、町を挙げての反対運動を起こし、調査をさせなかった。鳳来町の寒狭川筋のダム計画は沙汰やみとなった。

設楽町では、61年の電発申し入れに対して、原田町長が電発に対して調査を認めてしまい、地主も立ち入り・竹木伐採を認めてしまった。翌年になって、水没予定地区にあたる松戸・大名倉・川向の住民136名がダム建設反対連絡協議会を結成し、全員連署による、土地立ち入り・測量反対の陳情書を設楽町長に出し、県知事にも意見書を出した(1962年7月)。しかし、この時は、設楽ダム計画も立ち消えとなった。一説に、この付近の地質がきわめて劣悪で、アーチ式ダムの建設は無理であることがボーリング調査の結果わかったからだという。

愛知県から鳳来町に寒狭川・布里ダムの調査実施要請(1971年7月〜1972年6月)

総貯留容量3億3000万m3の巨大ダムで、その内訳は洪水調節容量5000万m3(3000m3/sec)、および新規利水容量2億6800万m3、堆砂容量1200万m3である(愛知県『寒狭川ダム調査について』1971年9月4日)。上記文書中に触れられている、設楽ダム計画(総貯留容量1億2500万m3)には、発電容量が含まれている(名倉の大久保に上池を造る揚水発電計画が含まれていた)。建設省としては、設楽ダムについては、治水上の効果が期待できないため、先ず治水上の立場を優先的に考え、寒狭川ダムの実現方向を明確化してからでないと設楽ダムの建設には協力しかねるとの意向を示している。また、寒狭川頭首工・導水路説明会が1972年に開かれている。

これに対して鳳来町・住民の的を得た取り組みによって、布里ダム計画は頓挫することとなった。(1974年1月:山村振興調査会の現地診断調査結果公表)

こうして、寒狭川(布里)ダム建設が進まないことがほぼ明確になった後に、愛知

!本稿に記載の内容は2010年9月時点での情報です

成長中の樹木は二酸化炭素を吸収してくれるそうですが、木はいずれ枯れて朽ち果てるもので、そうなれば二酸化炭素を吐き出すことになって、しょせん、植林などは温暖化対策としては一時しのぎではないですか。

山形与志樹地球環境研究センター 主席研究員

確かに植林された樹木は、やがて伐採されるか、寿命がきて枯れる運命にありますので、森林における炭素の蓄積量は減少します。しかし、土壌中に蓄えられた炭素は着実に増え続けてゆきます。植林後の長期的な炭素ストックの平均値に着目すると、植林前の土地にあった炭素の蓄積量と比べて増大しています。すなわち、植林による温暖化対策の効果は、短い間で増えたり減ったりする炭素量ではなく、長期的に見たときに森林全体に蓄えられる炭素蓄積の平均値を増大させる効果で評価することができます。

英オックスフォード大学は、2006年に注目された言葉を対象とする「ワード・オブ・ザ・イヤー」に、企業が排出する温室効果ガスを植林事業などにより相殺し、温室効果ガスの排出をゼロにする考え方を示す「カーボン・ニュートラル」を選びました。しかし、植林された木は、いつかは伐採されるか枯れてしまいます。それでも植林が温暖化対策になる理由はどのように考えればよいのでしょうか。

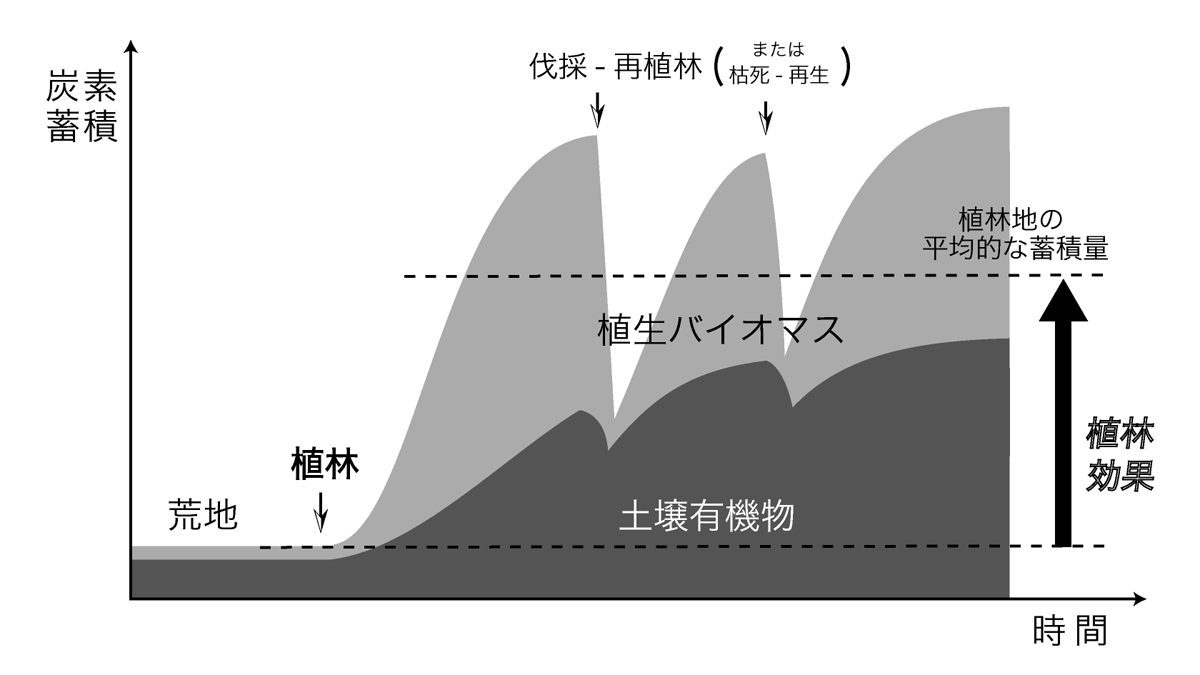

この効果について考える鍵は、植林地において植林活動の前後でどのように状態が変化するかを比較することにあります。図1は、放棄された農地等の荒地に対して植林を実施した場合について、樹木の生長や伐採に伴う森林生態系(植林地の地上部と、根や土壌中を含む地下部全体)における炭素の蓄積の変化の様子を、これまでの研究知見に基づいて模式的に表したものです。

図1植林の実施前後における炭素蓄積量の変化

本図は温帯林の土壌における炭素蓄積変化を表しています。森林生長は暖かいところほど速いのですが、土壌中炭素は、微生物分解による土壌呼吸が減少する寒いところほど大きくなることが知られています。

森林生態系は、樹木の生長に伴い二酸化炭素(CO2)を吸収します。一方、枯れ葉、枯れ枝、枯死木のすべてが、すぐに分解されて大気中にCO2として還るわけではなく、炭素を含んだ土壌有機物として土壌に蓄積し、少しずつ分解してCO2を放出してゆきます。図1は、植生と土壌に蓄積される炭素が、植林と伐採(あるいは枯死)のサイクルの中で、長期的にどう変化するかを示しています。森林の生長速度は気候によって異なりますが、この図では、数十から数百年の間に発生する変化が示されています。この図を見ると、確かに伐採によって、森林における炭素の蓄積量は一時的に減少しますが、土壌中に蓄えられた炭素は着実に増え続けていることがわかります。すなわち、植林後の森林では、伐採と再生のサイクルの中で、全体の炭素の蓄積は徐々に増大してゆきます。そして世界平均では、森林土壌中には植生中の炭素量の4倍もの炭素蓄積があることが知られています。

さらに森林が成熟してゆくと、最終的には木の成長分と土壌における有機物の分解が平衡状態になり、森林生態系としての炭素蓄積の増大はストップします。植林後の長期的な炭素ストックの平均値に着目すると、植林前の土地にあった炭素の蓄積量と比べて増大することがわかります。すなわち、植林による温暖化対策の効果は、短い間で増えたり減ったりする炭素量ではなく、長期的に見たときに森林全体に蓄えられる炭素蓄積の平均値を増大させる効果で評価することができます。

植林活動が可能な土地は、残念ながら日本では限られていますが、世界的に見ると、特に途上国において、過去の森林破壊によって放置されている荒地がたくさんあります。このような土地に植林活動を実施することが、京都議定書において、クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: CDM)という途上国における温暖化対策として認められました。植林は温暖化対策として有効なだけではなく、荒廃した環境を回復し、生物多様性や水の保全、さらには持続可能な発展に貢献することができます。これらの副次的な便益も考えると、植林は “潤いのある” 温暖化対策ということができるでしょう。しかし、植林対策により国連からCDMとしての認証を得るためには、植林に伴う追加的な炭素吸収量の算定や、地域に与える影響評価などの困難な課題があり、実際に実施されているCDMとして認められた植林活動は極めて限られているのが現状です。

untitled (affrc.go.jp)森林が河川流量に及ぼす影響を明らかにする(目的)

水源林の管理 | 東京都水道局 水道水源林ポータルサイト みずふる(MIZU FURU)

水道局では、長い時間のかかる森林の育成を計画的に行うため、10年毎の管理計画を策定し、水道水源林の適正な管理を行っています。

水道局では、長い時間のかかる森林の育成を計画的に行うため、10年毎の管理計画を策定し、水道水源林の適正な管理を行っています。

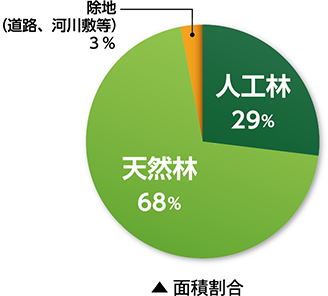

水道水源林は、人の手によって苗木を植えて育成する「人工林」と、それ以外の「天然林」から構成されています。

天然林

天然林にはブナ、ミズナラ、クリ、カエデ類などの広葉樹を主体とする森林が多く広がっています。

人工林

水道水源林は標高の高い所が多いため、人工林には寒い環境に適したカラマツと、ヒノキから成る森林が多くなっています。

人工林は、「複層林更新型森林」と「天然林誘導型森林」に区分して管理しています。

複層林更新型森林

2世代の植栽木を育てる人工林として管理します。

主伐

新たに苗木を植える空間をつくるため、一部の優良木を残し、他の木を伐採します。

地ごしらえ・植栽

地ごしらえは、苗木を植える前に、森林内の枝や雑草木を片付けます。植栽は次世代の苗を植え付けます。

下刈

植栽木の成長を妨げる雑草や低木等を刈り払います。

間伐

植栽木の本数密度を調整し、残った木の成長を促すために間引きを行います。

枝打

森林内を明るくし、草木の成長を促すために、余分な枝を切り落とします。

天然林誘導型森林

多様な樹齢、樹高、樹種で構成される天然林に近い森林へ誘導します。

間伐

植栽木の本数密度を調整し、残った木の成長を促すために間引きを行います。

枝打

森林内を明るくし、草木の成長を促すために、余分な枝を切り落とします。

広葉樹の導入

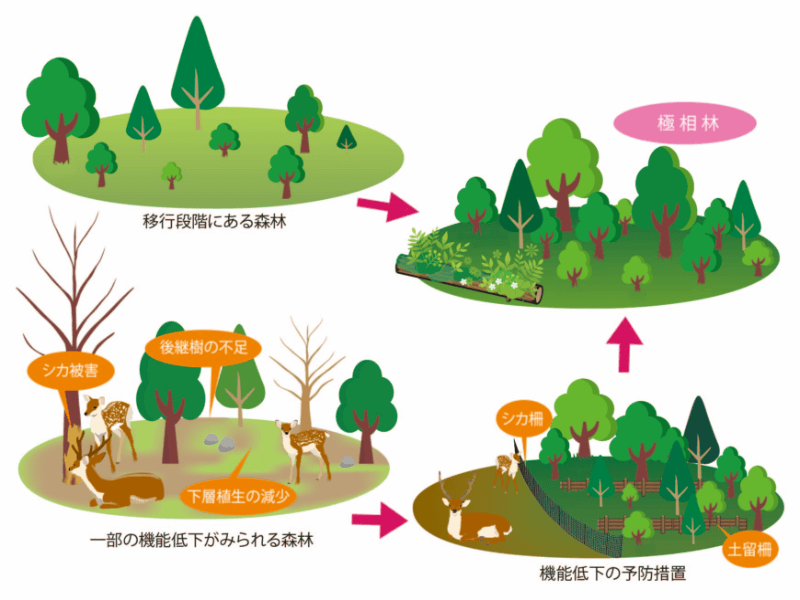

天然林は、原則として、自然の推移に委ねることにより、安定した森林に移行させ、長期的にはその土地で最も安定した森林(極相林)を目指します。

なお、シカによる樹木や草本類への被害により荒廃し、土砂流出などが懸念される天然林に対しては、積極的に人の手を加えることで極相林への移行を補助していきます。

獣害や病虫害による影響を最小限にとどめ健全な水道水源林を維持するため、被害の状況に応じて、様々な対策を行っています。

シカ被害対策

シカに樹皮を食べられて樹木が枯れてしまったり、草が食べ尽くされてしまう被害を防ぐため、シカ侵入防止柵を設置したり、植栽木への単木ネットの巻き付けを行っています。

クマ被害対策

クマに植栽木の樹皮を剥がされる被害を防ぐため、枝打作業で切った枝などを植栽木の根元に積み上げる枝条集積や植栽木への防護資材の巻付けなど行っています。

病虫害対策

森林内に生息する昆虫が媒介する病気の発生やある特定の昆虫の大量発生を予防するため、森林内に巣箱を設置し、昆虫を食べる野鳥の繁殖を促しています。

<iframe width="560" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="" data-src="https://www.youtube.com/embed/DX_bya2NQAg?si=qxB7NGZLyJt1qNYx"></iframe>

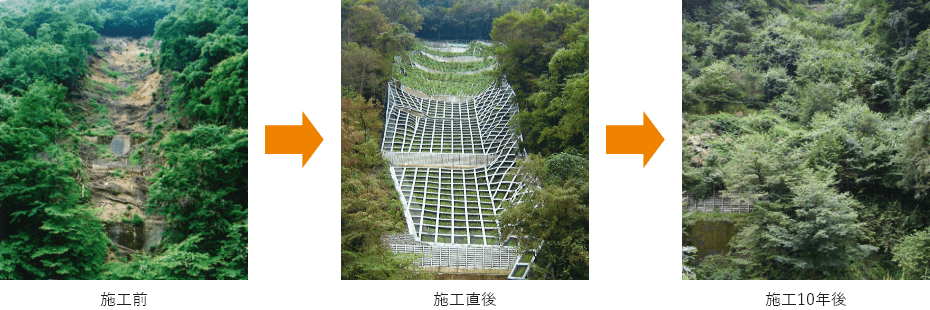

<iframe width="560" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="" data-src="https://www.youtube.com/embed/DX_bya2NQAg?si=qxB7NGZLyJt1qNYx"></iframe>水源かん養機能の向上や小河内貯水池への土砂流出防止を目的として、落石防護柵やえん堤といった構造物を整備し、自然災害の予防や崩壊地の復旧を図っています。

効率的な森林管理を行うための根幹となる「林道」を整備し、管理しています。また、急傾斜地の多い水道水源林の管理を効率的に行うため、「単軌道」を設置し、管理しています。

_pdf気候変動による国内のダム湖水質への影響評価

生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」|ふしぎを追って|国立環境研究所

News | 映画『ダムネーション』 -DAMNATION /パタゴニア presents

fact-5ダムが川と暮らしをこわす

池や湖の中で暮らす生き物への温暖化の影響は? | ココが知りたい地球温暖化 気候変動適応編 | 気候変動と適応 | 気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)

湖沼の水質は1960 年代から70 年代にかけて急速に悪化し、公害問題も発生し、汚染物質が湖沼、河川、内湾に流れ込んでいないかの監視の目的で水質環境基準と全国湖沼の水質モニタリングサイトが整備されました。その後、下水処理技術や下水道整備率の向上に伴い、生活排水の流入量は減り、2000 年以降は河川の水質の向上がみられるようになりましたが、湖沼に流れ込む農地由来の過剰な栄養塩の量はなかなか減らず、富栄養化した湖沼の水質は近年でも大きく改善したとは言い難い状況です。

その中でも特に水中の酸素濃度が近年問題となっています。我々も酸素を吸っているように、魚類など水生生物の多くも水に溶け込んだ酸素(溶存酸素)を吸って生きています。この溶存酸素の濃度がある一定値以下になってしまうと、呼吸が難しくなり、弱ったり死んだりしてしまいます。環境省は健全で豊かな湖沼生態系を取り戻すために、水生生物にとって重要な底層溶存酸素量を新しい水質環境基準として2016 年より導入しました。一方で、地球の温暖化は湖沼の底層の溶存酸素量を減少させるのではないかと言われており、実際に気候変動がどのように溶存酸素濃度に影響するかという調査研究が近年始まってきました。

湖沼はため池、ダム湖、自然湖沼などその大きさや深さも様々ですが、一般に大気からの酸素がとどきにくい湖底近くはどの湖沼でも貧酸素化しやすい場所になっています。逆に表面に近い湖水では溶存酸素量は高いのですが、酸素を必要とする水生生物の中には湖面近くでは生きることが難しいものも多々あり、そうした生物の中には貧酸素化の影響を受けてしまうものがいます。湖底付近の貧酸素化が水環境へ与える3つの大きな影響を紹介します。

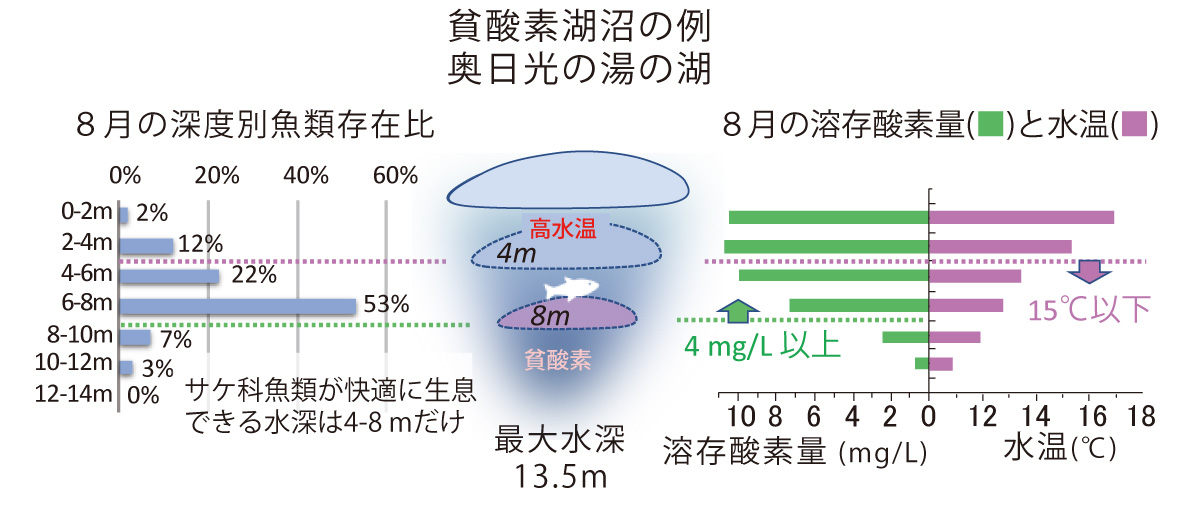

サケ科魚類に代表される冷水性魚類の中には湖沼を主たる生息場としているものが多数知られています。夏場は表層水温が高温になるため、冷水性魚類は冷たい水が沈んでいる深みに逃げています。一方、こうした湖底付近の水は表層との交換が少なく、貧酸素になりやすくなっています。サケ科魚類の多くは15℃以下の水温と溶存酸素量としては4 mg/L 以上が必要と言われています。もし、夏季の表層から湖底までのどこにもこうした条件を満たす水が無い場合、サケ科魚類は生息できないことになります。実際にヒメマスやニジマスの放流が行われている奥日光の湯の湖では、夏季には上記の条件を満たす水深4~ 8m の狭い水深帯に大型魚類個体が集中して生息していることが分かってきています(図1)。

湖底付近の水が貧酸素化することで単に底の酸素が無くなるだけでなく、飲み水等に適さない各種金属イオンや藻類の栄養となるアンモニウムイオンやリン酸イオンが底泥から溶出してきます。湖底の水は夏の間に底泥から溶出してきたこうした物質を蓄積し、秋から冬にかけて表層の水と循環するようになると、光の届く表層へと移動し、藻類に取り込まれ、翌年の藻類の異常増殖の原因になると考えられています。

メタンガスは温室効果の大きなガスで温暖化の主要因のひとつであり、今後減らしていく必要があります。湖沼や湿地は自然から発生するメタンガスの主要な発生源です。人間が作り出したダム湖やため池からのメタンガスの発生を抑制していく努力は必要ですが、底層付近が貧酸素化するとメタンガスの発生量が多くなり、夏場その多くがバブルの形で直接湖底から大気へ放出され、温暖化促進の要因となります。ちなみに、海の面積は広いのですが、メタン生成を阻害する硫酸イオン濃度が高くメタンガスの主たる発生場所ではありません。

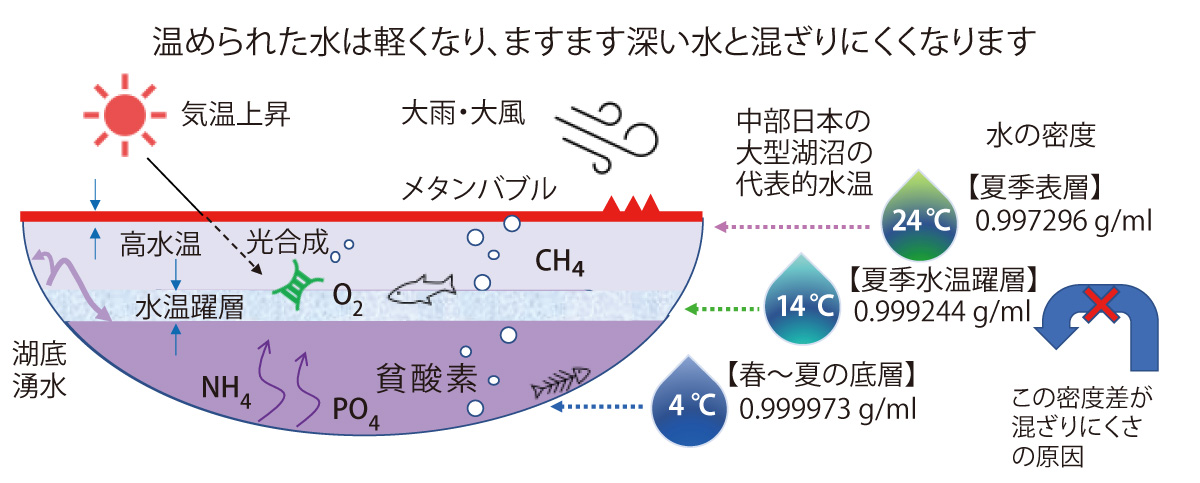

湖沼の底層の水が貧酸素化しやすいのは表層水と交換しにくい夏の時期になります。夏季に表層水が温められ、表層の水の密度が軽くなり、底層と表層の水の密度差が大きくなるほど、底層水と表層水との交換は起きにくくなります。また、海水由来の塩水が底層にたまりやすい汽水湖ではこうした交換が通年阻害され、夏場に限らず貧酸素化しやすい湖沼です。淡水湖沼では深い湖沼ほど表層と底層の水温差が大きくなりやすく、底層が貧酸素化しやすくなります。浅い淡水湖沼では、長期間貧酸素化することは少ないですが、暑く風の弱い期間には、表層と底層の温度差は広がりやすく、一時的貧酸素が発生しやすくなります。

湖沼の特徴や地域性が貧酸素化のしやすさに影響する一方、気候変動下で進む夏季の高気温や渇水や洪水のリスク上昇が湖沼の貧酸素化に及ぼす影響についてはまだ分からないことが多くあります。近年、平均気温の上昇速度に比べて、最高気温や猛暑日の日数などは速いスピードで記録を更新し続けています。地下水の水温は年平均気温に近いことから、地下水影響の強い浅い湖沼では、夏季に平均気温に近い冷たい地下水が底層にたまりやすい一方で、表層水は高温になりやすく、結果として底層水と表層水の水温差が拡大し、貧酸素化のリスクは高まっていると言えます(図2)。

また気温以外に大雨や大風の頻度が増える場合も、浅い湖沼は濁りやすく、結果として藻類による光合成が阻害され、貧酸素化が助長される可能性もあります。ただし、高気温であっても日照時間が増える場合には、光合成活性が増える結果、溶存酸素量が高くなることもあります。貧酸素化のモニタリングを今後も続け、知見を積み重ねる必要があります。

実際に世界中の湖沼で貧酸素化リスクを評価した研究成果では、湖沼の貧酸素化リスクは海洋以上に高まっていると結論づけられています。では、どのようにすれば気候変動下で貧酸素化リスクを減らし、その影響を少しでも減らすことができるでしょうか。これまでも、貧酸素化したダム湖などでは底層に直接新鮮な空気を送り込む曝気により貧酸素化の改善が行われてきました。一方、こうした従来法は多くの電力を必要とすることから、持続的な水質環境改善のためには以下の3つの点を中心に対策する必要があると考えています。

流域からの栄養塩や有機物の流入を少しでも減らすことで、湖底近くの酸素消費速度を抑制し、貧酸素化の進行速度を遅らせることができます。また湖内の光合成を阻害する濁り成分の流入を減らすことで溶存酸素量を増やす光合成活性を高めます。

近年の都市化等に伴い雨が土壌に浸み込みにくくなり、結果として地下水の湧水量は減りつつあります。夏季に豊富な地下水が湖沼に流入するようにし、底層水が滞留しにくく、貧酸素化しにくい環境を作る必要があります。

底層の貧酸素化により大型の冷水性魚類が大きな影響を受けるのは免れません。一方、小型の魚類、水生昆虫、水草などは酸素を豊富に含んだ冷たく小さな湧水帯を保全することでも、絶滅を回避できる可能性があります。貧酸素化を防ぐとともに、こうした退避場所を残すことも大切と考えています。

さらにくわしく知りたい人のために

さらにくわしく知りたい人のために1)「温暖化の湖沼学」(2012)永田ら編 京都大学学術出版会