手前味噌を仕込み始めて13年目、米麹をつくるようになって8年目になります。

今年は、お米5kg、大豆5kg、塩2.4kgで、仕上がり約20kg分の味噌を仕込みました。

お米の浸水から、味噌の仕込み終わりまで、2021年3月5日~8日の4日間の記録です。

3月5日 14:00 米を洗って水につけます。

米の品種はあけぼの、7分づき、5kg。

一晩、浸水させます。

3月6日 9:00 お米の水をきります。

2時間後、しっかり水がきれたので、蒸し器に蒸し布をセットし、お米を入れます。

1段に満杯で5kg入りました!

11:00~ お米を蒸し始める。

毎年、外で羽釜を使って蒸しているのですが、今年は雨模様だったので、初めて家の中で蒸してみました。下の段は空にすることで、お米がベチャつくのを防ぎます。

11:45 蒸しあがり。蒸し時間は、約45分。

お米をつまんで、ひねり潰すと、ひねり餅ができる程度の蒸し加減。

11:50~ 【種切り】

大きなタライに、蒸しあがったお米をあけて、しゃもじでほぐしながら温度を下げます。

お米の温度が45℃以下になったら、茶こしを使って種麹をふりかけ、お米全体に行き渡るように、手ですり込むように混ぜます。

今回は5kgのお米に対して、「小袋粉状」という種麹を10g使用。

木の箱に晒(さらし)を縫い合わせたものを広げて、そこへ種つけを終えたお米を入れて包みます。

5kgのお米を、2つの箱に分けました。

温度計を差し込んでおきます。

最初は小さく、木箱の端にまとめます。

晒で包んだら、保湿のためにバスタオル1枚をかけて、その上からぬるま湯を霧吹きし、更にその上に、バスタオルをもう1枚重ねます。

12:30 【引き込み】

土間にある室(むろ)の中で保温します。

室の中は、あらかじめ30℃前後にしておきました。

夫が廃材を利用して作った室(むろ)です。

一番下に、園芸用のヒーターが入れてあり、サーモスタットで温度設定できるようになっています。

引き込み後、室(むろ)内を30℃前後に保ち、お米全体に麴菌がまわるのを待ちます。

私は、起きている間は2時間置きくらいに、お米自体の品温を確認しています。

大切なのは、室内の温度より品温。

引き込み後は、品温がゆるやかに上昇するように、室内の温度を28~32℃くらいを基本に調節します。

3月7日 おはようございます!

10:00(引き込みから約22時間後)

【一番手入れ】

品温42℃まで上がっていたので、手入れをします。

この工程を「切り返し」とも呼びます。

開けてみると、麹の良い香りがしました!

この香りが大好きです。

手早く固まりをほぐしながら、温度を下げます。

手入れ後は再び布でまとめ、バスタオルの上からぬるま湯で霧吹きし、室の中へ戻します。

米麹を見守る傍ら、大豆を三段階に選別しました。

A級品(奥)は、醤油、煮豆、豆腐、保存用。

B級品(右手前)は、味噌用に。

C級品(左手前)は、友人宅の鶏さんに食べていただきます。

B級はそんなに無かったので、A級も混ぜてお味噌用としました。

↓ B級お豆さんのアップ ↓

少し色が悪かったりシワシワだったりしますが、味噌用はすり潰すので問題ありません。

16:00(引き込みから約28時間後)

【二番手入れ】

米麹の品温が、44℃まで上がっていたので、お米を手早くほぐしながら温度を下げます。

品温が45℃を超えると麹菌の一部が死んでしまうそうなので、要注意です。

手入れ後、今度はお米を木箱全体に広げます。

この工程を「盛り」と呼びます。

まだ早いかもと思いつつ、3本ずつ筋をつけて山にし表面積を増やしました。

温度が上がりやすくなっているので、上からかけるバスタオルを1枚に減らしました。

18:30 大豆を洗って水につける。

昨年の大豆2.5kgと、一昨年の大豆2.5kgで、合計5kg。

一昨年の大豆は茹で時間が違ってくるかもしれないので、水につける時から別々にしておきます。

3:30(引き込みから約35時間後)

【三番手入れ】

品温が44℃くらいに上がっていたので、手入れ。

徐々に固まってきていました。

更に表面積を増やすため、筋を5本つけてみました。

寝ている間に温度が上がり過ぎるといけないので、晒で覆うだけにして、バスタオルは無しに。

順調に仕上がりますように。

お休みなさい。

3月8日 10:00 豆を蒸し始める。

以前は、味噌作りの豆は茹でていましたが、蒸すようになって5年目です。

茹でずに蒸している理由は、

・茹で汁を捨てるのが、もったいない。

・ふきこぼれにくい。

・量が多いので大鍋で茹でるより、蒸籠二段で蒸すほうが楽。

・豆別に蒸し布で小分けして、それぞれ茹で時間を調整できる。

・蒸し終えたら、蒸籠ごと運べば良いので楽。

・豆を潰している間、蒸し布で包んでおけば冷めにくい。

昨年の豆と、一昨年の豆、蒸籠(せいろ)1段に2.5kgずつで、ギリギリ入った!

天気があまり良くないので、今日も室内でガスを使うことにしました。

13:00(引き込みから約49時間後)

【出麹】

いよいよ米麹を室から出して、出来具合を確認します。

フワフワの菌糸におおわれた麹の完成です。

ほどよく板状に固まっていました。

重さを量ってみると、5.25kg。

原材料のお米5kgに対して、1.05%となりました。

米麹を100g(=約1カップ)だけ取り分けて、甘酒を仕込みました。

米麹がうまくできているかを確認するために。

昨晩の残りご飯でお粥(約1カップ分)を作り、65℃前後に温めてから、ほぼ同量の麹を投入し、再び65℃まで温めてから、スープジャーで保温。

出麹後は、塩切り!

塩2.4kgと米麹を、手ですり込むようにして混ぜ合わせます。

味噌仕込み部屋は、こんな感じ。

甕や重石は焼酎をしみ込ませた布で拭き、ミートチョッパー等の道具は熱湯消毒してスタンバイ。

14:30 昨年の豆、蒸しあがり。

(蒸し時間:4時間強)

ミートチョッパーで、すりつぶしていきます。

一昨年の豆はまだ硬いので、引き続き蒸します。

15:45 一昨年の豆、蒸しあがり。

(蒸し時間:5時間半)

時間かかりました~。

↑ 空焚き寸前だった!(冷汗)

味噌づくり1年目に義母が買ってきてくれたミートチョッパーを、13年間、愛用しています。

これで少しずつ豆を潰すのは時間がかかりますが、きめ細かな味噌に仕上がるので、頑張ります。

すべての豆を潰し終えたら、冷めないうちに、塩切りした麹と混ぜ合わせます。

大豆と、水と、米と、麹菌と、塩のハーモニー♪

種水として、蒸し器に残ったお湯を加え、練った大豆をおむすび大に丸めて味噌玉を作り、仕込み容器に隙間なく入れていきます。

8号の切立甕に、ギリギリ入りました!!

すごくぴったりで、なんか嬉しい。

ラップで蓋をして、重石はあるもので。

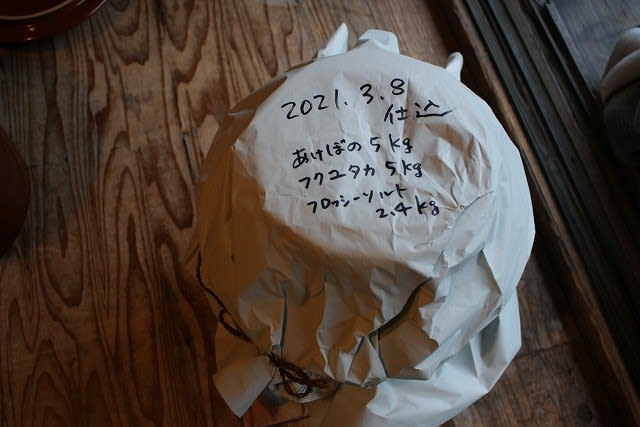

蓋はできないので紙をかぶせて、仕込んだ日、材料のこと等を記しておきます。

このまま半年~1年ほど熟成させて、完成です。

お疲れ様でしたー。

22:00 甘酒完成。

(保温後、約8時間後)

途中、保温後4時間くらいで様子を見て、

温度が下がっていたので温め直しました。

う~ん、ちょっとゆる過ぎたかもしれないけれど、甘く美味しくできました。

1年に1度の手前味噌作り、今年も無事にできたことに感謝。