【3日目 武蔵国 埼玉県】 令和5年(2023)1月6日(木)晴れ

計画距離:桶川宿---8.3km---鴻巣宿---15.6---熊谷宿 合計23.9km

歩行距離:桶川駅~熊谷駅 27.7km(累計83.7km)

行 程:前橋駅5:31==7:01桶川駅07:09----浄念寺07:09----07:13中山道宿場館07:20----08:19多聞寺08:23----08:43東間浅間神社08:43----9:15珈琲館9:45----10:10鴻巣市産業観光館10:10----10:19鴻巣公園10:19----10:25勝願寺10:25----10:48鴻神社10:52-----11:00池元院11:02-----11:39箕田観音11:40----11:4台湾料理興福順12:10----12:23龍昌寺12:24----12:31箕田氷川八幡神社12:32----14:17権八地蔵14:19----16:0桶川駅16:21===17:36前橋駅

本日は宿場間距離23.9km、歩行距離27.7kmで1割6分増し

この3日間で最も割増しが少なかったのは鴻巣・熊谷間の距離が長かったせいかもしれない

宿の数が多ければそれだけ見所も多いので蛇行距離が長くなる

昨日は3宿場で歩行距離(25.7)は宿場間距離(18.2)の4割増し

【桶川駅7:10出 鴻巣宿まで8.3km 】

桶川駅から通行量の多い県道164号線を北本市へ進む

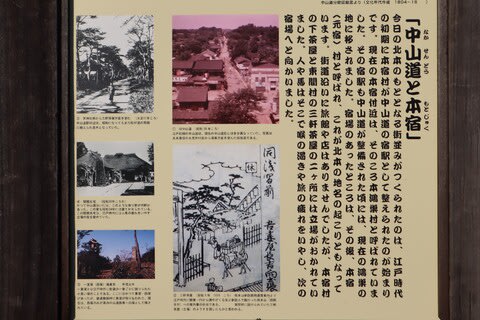

2km程歩くと本宿交差点に中山道北本宿の案内板がある

北本は慶長九年(1604)宿駅が鴻巣に移転する迄は宿場だったが、以後は本宿と呼ばれ立場となり間の宿となった。立場?

立場(たてば)とは、江戸時代の五街道やその脇街道に設けられた施設である。継立場(つぎたてば)あるいは継場(つぎば)ともいう。

江戸時代の宿場は、原則として、道中奉行が管轄した町を言う。五街道等で次の宿場町が遠い場合その途中に、また峠のような難所がある場合その難所に、休憩施設として設けられたものが立場である。茶屋や売店が設けられていた。俗にいう「峠の茶屋」も立場の一種である。馬や駕籠の交代を行なうこともあった。藩が設置したものや、周辺住民の手で自然発生したものもある。また、立場として特に繁栄したような地域では、宿場と混同して認識されている場合がある。

この立場が発展し、大きな集落を形成し、宿屋なども設けられたのは間の宿(あいのしゅく)という。間の宿には五街道設置以前からの集落もある。中には小さな宿場町よりも大きな立場や間の宿も存在したが、江戸幕府が宿場町保護のため、厳しい制限を設けていた。

現在、五街道やその脇街道沿いにある集落で、かつての宿場町ではない所は、この立場や間の宿であった可能性が高い。(ウイキペディア)

観音堂 十三仏

本尊は子安観音だが、本堂内は見えない

多門寺 ムクロジ

真言宗智山派寶塔山稲荷院多聞寺、万治四年(1661)の創建で、本尊は毘沙門天立像

境内のムクロジは根回り7.5m、樹高27mで推定樹齢二百年(県指定天然記念物)

観音堂と同じ十三仏があった(同じ石屋の作だろうか?)

多門寺と並んである一級社天神社 寛文二年(1622)学問の神様菅原道真祀ってある

土宗久運山勝林寺、寛永元年(1624)の創建

勝林寺からJR線路を越え旧中仙道へ行くと原馬室の一里塚がある

一里塚の先にある文字の明治3年(1870)馬頭観音

上に漫画の様な馬の線刻画が描かれている(馬場のぼる作か?)

ここまで8km2時間程歩き旧中仙道から中山道へ戻った所で一休み

鴻巣珈琲館 ハムチーズセット680円

珈琲館を出て県道1164号を進むと鴻巣加宿上谷新田碑があるが未だ鴻巣宿では無いようだ

右手に文明三年(1471年)の創建の真言宗智山派高位山金剛院、本尊は大日如来像

金剛院に並ぶように八幡神社と富士浅間神社

この辺り、人形町と言い大きな雛人形屋さんが並んでいる

この辺り、人形町と言い大きな雛人形屋さんが並んでいる【鴻巣宿10:15着 熊谷宿まで15.6km 】

鴻巣宿から熊谷宿まで今まで最長の15.6kmもある

これより鴻巣宿の石柱を過ぎると左手に「檀林 勝願寺」浄土宗天照山良忠院勝願寺(建長4年(1252))

檀林:栴檀林(せんだん)の略で、僧侶の集りを栴檀の林に例え、仏教における学問所のこと(ウイキペディア)

山門と仁王像

境内には真田幸村の兄信之の妻小松姫の墓や人形塚があった

野口本陣跡

「仲町会館に本陣に祀られていた猿田彦大神」があると書いてあった

仲町は何処かと思うと、当地本町4丁目が通称仲町であった(よそ者には解らない)

鴻巣宿の総鎮守 鴻巣神社

明治6年にこの地ならびに近くにあった三ヶ所の神社を合祀

加美交差点に分岐標石「中山道 こうのす」

加美交差点に分岐標石「中山道 こうのす」「熊谷宿へ三里三十二町(約十五粁) 京三条大橋へ百二十三里六町(約四百八十四粁)」「桶川宿へ二里四町(京三条大橋まで未だ484kmもあるのだ

右手に箕田白山神社、境内には元禄二年(1689)造立の地蔵尊、百萬遍供養塔、石祠等がある

文明年間(1469-1487)の創建

左手には寛永十一年(1634)の創建で本尊は不動明王の曹洞宗永林寺

次いで天長二年(825)創建の古刹、本尊は不動明王の真言宗豊山派聖山不動院光徳寺がある

吹張山平等寺箕田観音堂(真言宗豊山派)と石仏群

ここまで約15km4時間半歩き、昼飯時

台湾料理興福順で昼食、台湾ラーメン&餃子で800円とリーズナブル

昼食をすませ県道365を進むと右手に真言宗豊山派白在山龍称院龍昌寺

永長二年(1097)の創建、徳川将軍家から寺領五石を拝領し、末寺三十六ケ寺を擁していた

どこかで見たような13仏もある

次いで右手奥に曹洞宗曹傳山宝持寺

並びに氷川八幡神社がある

氷川八幡神社には、この地が武蔵武士の本源地であったことが刻まれた箕田碑がある

塀に取り囲まれて残る馬頭観音

武蔵水路を中宿橋で渡る。、武蔵水路は首都圏用水を確保するために利根川から荒川に引き入れた全長14.5kmの用水路で昭和四十年(1965)竣工

左:後ろのポスターが無粋な壊れても尚残された石仏群、

右:丁寧に保存された馬頭観音

箕田追分の交差点にある地蔵堂

中のお地蔵様は柔和な顔

狭いところに押し込められた石塔

ブロック塀の間に享保十二年(1727)と正徳四年(1714)建立の石塔が二基

正徳二年(1712)造立の青面金剛像庚申塔と岡象女之神(みずはめのかみ 灌漑用水や井戸の守護神)

前砂村標石と前砂一里塚跡

標石には一面に「ここは中山道前砂村」、もう一面に「江戸より十五里余、池田英泉の鴻巣・吹上富士はこのあたりで描かれた」と刻まれている

前砂信号の分岐 ここを右に行く

分岐点「中山道こうのすふきあげ」の標石、各面には「熊谷宿へ二里二十二町(約十粁) 京三条大橋へ百二十一里三十二町(約四百七十九粁)」「桶川宿へ三里十四町(約十三粁) 江戸日本橋へ十三里二十八町(約五十四粁)」と刻まれている

先ほどの加美交差点に分岐標石「中山道 こうのす」より5km進んだ

分岐の先にまた分岐、ここを右に行く

分かれ目にあるのは眼病に霊験あらたかな妙徳地蔵尊

「130有余年前のこと、。眼病を患った娘さんが夢枕に立った亡き母のお告げにより、六十六部になって旅立った。満願の日に眼病が全快。喜び家路を急いだが途中で盗賊に襲われ帰らぬ命に。無念のあまり大蛇になって恨みをはらすのだが法華経に出会い成仏。妙徳地蔵尊として祭ったのだとか。」

六十六部:全国六六か所の霊場に一部ずつ納めて回るために書写した、六六部の法華経。また、それを納めて回る行脚僧。室町時代に始まり、江戸時代には、僧侶のほかに、鼠木綿の着物に同色の手甲・甲掛・股引・脚絆をつけ、仏像を入れた厨子を背負って、鉦(かね)や鈴を鳴らして米銭を乞い歩いた者をいう。六部。(コトバンク)

吹上本町信号から県道365号を左に折れる

曲がると直ぐに真言宗豊山派瑠璃光山東曜寺

東曜寺の隣に吹上神社

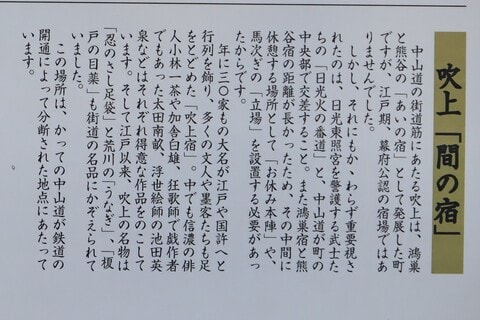

跨線橋でJR高崎線を越る手前に「中山道 間の宿」の石標と解説版

ここで、立場(たてば)、間の宿(あいのしゅく)の意味を理解

元荒川にある榎戸堤の所が公園でトイレもある

近くには元荒川起点の石標

熊谷堤に突き当たると権八地蔵

中学時代の厳しい体育教師のあだ名が権八だったのを思い出した

姓は「白井」だった

堤を登ると下に八万神社と馬頭観音

八万神社を掃除していた方に声をかけると

住人が減り八幡様の面倒を見る人が少なくなって困ったと言っていた

小高い熊谷堤から北に浅間山や上毛三山(赤城・榛名・妙義)が見える

昭和22年カスリーン台風で決壊した箇所を示す碑

久下の一里塚

正一位稲荷神社が久下の一里塚跡。江戸日本橋より十五里

久下堤碑 久下神社

土手を下がり久下神社方面へ向かうと明治四十五年(1912)建立の改修の記念碑「久下堤碑」がある

再び熊谷堤に登る所にある伊藤博文が書いた「熊谷堤改修記念碑」と賽の神道標がある

道をはさんだ向こうにごここにも権八地蔵

街道は再び熊谷堤へ登ると直ぐ右手に水害の守護神である九頭龍社(石祠)

久下の渡し冠水橋跡碑

再び堤を下ったところに民家の塀の中に「みかり跡」の表示

忍藩の殿様が鷹狩の際、ここで休息したところから御狩屋(みかりや)と呼ばれた

次に左手に石を多用した庭が美しい曹洞宗梅龍山東竹院がある

建久二年(1191)久下直光の開基

寺紋は久下氏の紋一番文字。これは頼朝挙兵の際、一番に馳せ参じた功により賜った家紋

熊久橋(ゆうきゅう)

この辺りが久下直光と熊谷直実との所領争いの境界、橋名は両名の一字をとったもの

東下りの左富士で知られていた

交差点にある交通安全地蔵 民家の様な仏説寺

八丁の一里塚跡、江戸日本橋より十六里目

黄昏始めたので、ここで切り上げ熊谷駅へ

街道筋には様々な解説版が設置され旅人を助けてくれています

しかし、中には知らない言葉があり調べると奥深く時間がかかってしまいます

ブログを書くに当たりこの作業が一苦労ですが知識が増える楽しみでもあります

残念ながら馬齢を重ね覚えることができず

その都度調べなおし再び感心することしきりです

もう十年早くリタイヤして今の生活が出来たらと思う今日この頃ですが

これも人生の贈り物と受け入れることにします

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

【1日目 武蔵国 東京都・埼玉県】 2023年1月4日(水)晴れ

計画距離:日本橋---10.8km---板橋---9.3---蕨---4.7---浦和 合計24.8km

歩行距離:東京駅~日本橋~浦和駅 30.3km(累計30.3km)

行 程:前橋駅5:31==8:12東京駅--08:39日本橋--10:48ときわ食堂11:30----高岩寺(とげぬき地蔵)---12:09観明寺(板橋宿江戸口)12:14----12:27文殊院12:28----12:32ふれあい橋12:32----12:38縁切り榎12:38----13:10志村一里塚13:11---13:17清水坂13:17----14:19戸田の渡し跡14:27----15:05蕨宿15:14---15:25万寿屋15:50---15:50三学院---16:00蕨宿上木戸----16:20辻の一里塚----17:05調(つき)神社---17:16浦和駅17:25===19:23前橋駅

【2日目 武蔵国 埼玉県】 令和5年(2023)1月5日(木)晴れ

計画距離:浦和宿---6.1km---大宮宿---8.4---上尾宿---3.7---桶川宿 合計18.2km

歩行距離:浦和駅~桶川駅 25.7km(累計56.0km)

行 程:前橋駅5:31==7:26浦和駅07:32--09:26さいたま新都心駅09:32---10:44氷川神社10:44---11:30麺匠たかや----13:00順風満パン(宮原)----13:51下町愛宕神社13:52----14:07氷川鍬神社14:09----14:18遍照院14:20----15:10木戸跡15:11----15:31中山道宿場館15:31----15:51中山道宿場館15:51----15:58桶川稲荷神社15:59----16:08浄念寺16:08----16:13桶川駅16:25===18:00前橋駅

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます