八剱神社(福岡県水巻町)をフォトギャラリー(福岡)に掲載しました。

【鎮座地】〒807-0051 福岡県遠賀郡水巻町大字立屋敷字丸ノ内203

【御祭神】日本武尊(やまとたけるのみこと) 砧姫命(きぬたひめのみこと)

(配祀)稚産靈神 (合祀)高皇産日尊 天照皇大神 大國主命 大物主命 御年大神 御雷大神

当社は国道3号線「遠賀川橋」から上流に300mほどの堤防(県道73号線)のすぐそばに鎮座されています。

境内入口の鳥居の扁額

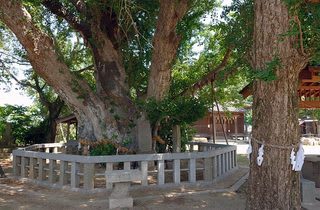

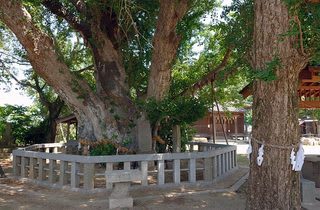

境内右手に伝説の大銀杏と手水舎

手水舎に今は珍しい手押しポンプ

拝殿

拝殿の神額

社号は判読が困難だが左から「天津神社」中「國??祈願所」右「國津神社」と読めます。

屋根がトタン?で覆われた本殿

日本武尊お手植えの大銀杏

福岡県指定 天然記念物

名称:八劔神社 大銀杏

法量:幹周囲約9.7m、高さ約22m。

樹齢:推定約1900年

伝説・由来

立屋敷の大銀杏と日本武尊、砧姫(きぬたひめ)の物語りは水巻でも際立った物語りである。

日本武尊が熊襲征伐に来られたことについては、今日の日本歴史では単なる伝説としてしか扱ってはいないが、日本武尊程九州に多く足蹟を残された方はすくない。

立屋敷に伝わる伝説は熊襲征伐の途次の物語りで、大和の国からはるばるこの里の館に泊らえた時、ふと耳に砧の音を聞きとめて、その音をたよりに草のしげみをわけて行くと、一軒のささやかな家があって、そこから砧の音がきこえてくるのがわかった。

のぞき見ると見目麗しい若い女が一心に砧をたたいている。それからいぶかしく思った尊が声をかける。いろいろ聞いてみると、もと都で宮中に仕えていたが、なかまのざん言で都がいやになり、この里で暮らしていることを涙ながらに申し述べた。尊にはそれがひどくかわいそうに思われて、それから自分の身のまわりの世話をさせることにして身近に置いたが、尊が熊襲を平けて再び立屋敷の館に着い時、姫はすでに身重になっていて、都に還られる尊と袂を別たねばならない運命にあった。

そこで尊は自分達の浅かった契りの思い出に、一本の銀杏を植えられたのが今の霊樹であるといわれる。

また神前の霊樹銀杏は、日本武尊と砧姫の物語を秘めた巨木であるが、この樹のこぶを削って煎じた汁を飲むと、乳の不足した母親は乳が出るという信仰がいつ頃からか伝えられ、筑豊はもとより遠くは山口方面から詣る者が多く、以前は大変なにぎわいであったといわれる。今もその名残は絶えず、お礼まいりに煎し滓をおさめた白い袋が、樹のそばの小屋につるされているのを見ることができる。

以上、『水巻町誌』による

水巻町教育委員会

(境内案内板より)

【鎮座地】〒807-0051 福岡県遠賀郡水巻町大字立屋敷字丸ノ内203

【御祭神】日本武尊(やまとたけるのみこと) 砧姫命(きぬたひめのみこと)

(配祀)稚産靈神 (合祀)高皇産日尊 天照皇大神 大國主命 大物主命 御年大神 御雷大神

当社は国道3号線「遠賀川橋」から上流に300mほどの堤防(県道73号線)のすぐそばに鎮座されています。

境内入口の鳥居の扁額

境内右手に伝説の大銀杏と手水舎

手水舎に今は珍しい手押しポンプ

拝殿

拝殿の神額

社号は判読が困難だが左から「天津神社」中「國??祈願所」右「國津神社」と読めます。

屋根がトタン?で覆われた本殿

日本武尊お手植えの大銀杏

福岡県指定 天然記念物

名称:八劔神社 大銀杏

法量:幹周囲約9.7m、高さ約22m。

樹齢:推定約1900年

伝説・由来

立屋敷の大銀杏と日本武尊、砧姫(きぬたひめ)の物語りは水巻でも際立った物語りである。

日本武尊が熊襲征伐に来られたことについては、今日の日本歴史では単なる伝説としてしか扱ってはいないが、日本武尊程九州に多く足蹟を残された方はすくない。

立屋敷に伝わる伝説は熊襲征伐の途次の物語りで、大和の国からはるばるこの里の館に泊らえた時、ふと耳に砧の音を聞きとめて、その音をたよりに草のしげみをわけて行くと、一軒のささやかな家があって、そこから砧の音がきこえてくるのがわかった。

のぞき見ると見目麗しい若い女が一心に砧をたたいている。それからいぶかしく思った尊が声をかける。いろいろ聞いてみると、もと都で宮中に仕えていたが、なかまのざん言で都がいやになり、この里で暮らしていることを涙ながらに申し述べた。尊にはそれがひどくかわいそうに思われて、それから自分の身のまわりの世話をさせることにして身近に置いたが、尊が熊襲を平けて再び立屋敷の館に着い時、姫はすでに身重になっていて、都に還られる尊と袂を別たねばならない運命にあった。

そこで尊は自分達の浅かった契りの思い出に、一本の銀杏を植えられたのが今の霊樹であるといわれる。

また神前の霊樹銀杏は、日本武尊と砧姫の物語を秘めた巨木であるが、この樹のこぶを削って煎じた汁を飲むと、乳の不足した母親は乳が出るという信仰がいつ頃からか伝えられ、筑豊はもとより遠くは山口方面から詣る者が多く、以前は大変なにぎわいであったといわれる。今もその名残は絶えず、お礼まいりに煎し滓をおさめた白い袋が、樹のそばの小屋につるされているのを見ることができる。

以上、『水巻町誌』による

水巻町教育委員会

(境内案内板より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます