南アで新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が発見されたことで、世界中に警報が鳴り響いています。

ワクチン接種済みの人々の間でも感染が急拡大するのではないかとの不安から、各国はこの地域からの渡航制限や、その他の制限措置を講じています。

オミクロン株がワクチン接種や過去の感染による、免疫機能をすり抜ける可能性が高いのです。

しかし、ワクチン接種を何回も繰り返すと免疫作用と効果が狭まり、特定のウイルスしか効果が無くなり、ラットの実験では抵抗力が弱まり10回も接種を行った後には、殆どが死んだと報告があります。

新型コロナウイルスの「オミクロン株」拡散の勢いは、デルタ株を超える可能性があると言われます。

世界的にオミクロン株の感染が広がり始めたことを受けた対応で、日本国内では1日に2人目の感染が確認されました。

国土交通省は1日までに、国内外の航空会社に日本到着便の新規予約停止を要請しました。

これはやはり、イベルメクチンに頼るしか方法はないでしょう。

でも、世界では正式な承認はしない方向へ進んでいますから、個人的な処置として自前でネット通販を通して購入し常備薬として置き、もしも感染した時には服用すると良いでしょう。

ウイルスは変異しすぎると自滅する

ドイツの生物物理学者で、ノーベル化学賞を受賞したマンフレート・アイゲンが'71年に提唱したもので、「ウイルスは変異しすぎると自滅する」というものである。

コネチカット大学医学部教授(ウイルス学)のサンドラ・ウェラー氏はこう解説する。

「ウイルスが増殖する際に複製のミスが起きると、変異株が生まれます。

この時、高い複製能力を持つ変異株が生まれてしまうと急速に感染が拡大します。

しかし、増殖が速ければ、それだけ様々な複製のミスも起こります。

その結果、ある一定の閾値を超えると、今度はそのウイルスの生存に必要な遺伝子までも壊してしまい、ウイルスが自壊する。

この考え方を『エラー・カタストロフの限界』と呼びます」

日本はまた後塵?米国「夢の超高速計算機」の驚異

中核的な要素技術を最初に開発したのはNEC

https://toyokeizai.net/articles/-/471904

現代社会に新たな突破口を切り開くと期待される、夢の超高速計算機「量子コンピューター」。その開発に拍車がかかってきた。

アメリカのIBMは今年11月、基本的な性能の指標となる「量子ビット」の数を、127個にまで拡張した量子プロセッサ「イーグル」を発表した。

それに先立つ7月、日本の「かわさき新産業創業センター」に導入された、IBMの量子コンピューターは27量子ビットのプロセッサ「ファルコン」を搭載している。

イーグルはその5倍近くに達することから、同社の量子コンピューター開発が今、急ピッチで進んでいることが窺える。

難解・深遠な量子力学を理論的な礎とする量子コンピューターの研究開発は、アイデアが発案された1980年代から長年に渡って、物理学者らがその実現可能性などを巡って、知的な議論を戦わせては楽しむ「科学の楽園」であった。

それがいつの間にか、そしてなぜ巨大IT業界の中核プロジェクトにして、生き馬の目を抜くウォールストリートにおける、格好の投資対象へと変貌を遂げたのか。

ちなみに「量子」とは元々「エネルギー量子」から生まれた物理の専門用語で、ミクロ世界ではエネルギーが連続的に変化するのではなく、飛び飛びの離散値をとることに由来している。その最小単位が「量子」と呼ばれるものだ。

全固体電池向け大容量正極が生まれた!エネルギー密度は2倍に

https://newswitch.jp/p/29417

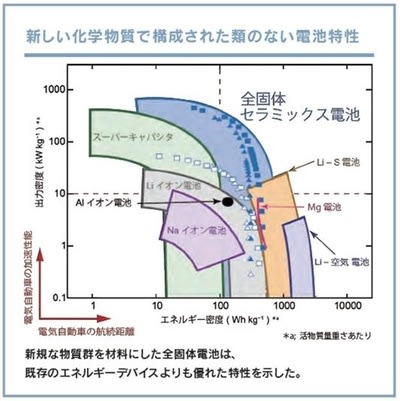

大阪府立大学大学院工学研究科の林晃敏教授と作田敦准教授らの研究グループは、次世代型蓄電池の全固体リチウム硫黄二次電池用に高エネルギー密度を持つ正極を開発した。

理想的な負極や電解質層と組み合わせた場合、エネルギー密度が従来のリチウムイオン電池の約2倍となる全固体電池が実現可能となる。

リチウム硫黄電池の正極は、電気を起こす反応に関与する高容量の活物質である硫化リチウム、電子の経路となる炭素、リチウムイオンの経路となるイオン伝導体などで構成されている

高容量で、数分でフル充電・・・と、電気自動車(EV)にとって夢の電池のように語られる〈全固体電池〉。

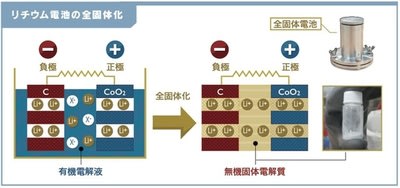

現在のリチウムイオン電池の電解液を固体電解質に置き換えたもので、実現すればEV市場拡大の後押しになる。

現時点で、リチウムイオン電池を上回る可能性を持つのは、硫化物系だけだ。

硫化物系で、電解液並みや、電解液よりもリチウムイオンが動きやすい(イオン伝導率の高い)固体電解質が見つかり、高出力電池の可能性が見えた。

酸化物系は、まだプロセス開発の段階に入れていない。

リチウムイオン電池は電解液を介して、全固体電池は固体電解質を介してイオンが行き来する。

全固体電池は以前から安全性が求められる限定された用途で使われていた。

菅野教授の発見により、高容量で高速充放電の可能性が見い出された。

現在のリチウムイオン電池は、正極と負極、電解液、セパレーターが一つのセットで、円筒型やラミネート型などのセルをつくり、セルを並べて電池を作成している。

全固体電池はセパレーターがいらない。また、セル単位で分けずに、正極と固体電解質、負極を繰り返し積み重ねて電池を作成できる。

リチウムイオン(Li-ion)二次電池の後継電池の開発が活発だ。

2019年のノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏が、Li-ion 二次電池の基本概念を確立して30年余が過ぎた。

安全性の向上では、有機電解液の代わりに固体電解質を使うLi-ion 二次電池が製品化されているが、電気自動車(EV)の1充電当たりの航続距離の延長には、Li-ion 二次電池を上回るエネルギー密度の次世代電池が必要だ。

正極が硫黄、負極がリチウムのリチウム硫黄電池は、正極にリチウム遷移金属酸化物、負極に炭素を用いるLi-ion 二次電池の数倍のエネルギー密度を持つ。

リチウムや亜鉛などの金属を負極に用い、正極側の酸素との化学反応で充放電を行う金属空気電池も、理論上のエネルギー密度はLi-ion 二次電池の数十倍になる。

一般的にバッテリーは大電流の充放電を繰り返すと、ダメージを受けて寿命が短くなりますから、なるべく電流よりも電圧で電力を稼ぎます。

世界的半導体チップ不足 中国企業の買いだめが主因=独シンクタンク

https://www.epochtimes.jp/p/2021/11/82461.html

2020年末から世界的に半導体チップの供給不足が深刻化している。

最近の調査によると、米中ハイテク戦争に備えた中国企業が半導体チップを、備蓄したことも需給バランスに影響したという。

米国が2019年に中国大手通信機器メーカー・ファーウェイへの輸出禁止措置を発動し、一部の中国企業は先行き不安に駆られて、チップの過剰注文を始めた。

ファーウェイは米政府の承認なしに米企業から、半導体チップを含む部品を仕入できなくなった。

中国は、世界最大の半導体消費市場である一方、自給率が低く、半導体は原油を上回って中国最大の輸入品目となっている。

ファーウェイのホームページに公開された動画では、同社の徐志軍・輪番会長は、一部の中国企業が「従来の在庫ゼロから3カ月、6カ月、ひいてはもっと長いサイクルの在庫を用意している」と発言した。

中国は2018年に4175億枚の半導体チップを輸入した、2019年には275億枚増の4451億枚となり、昨年はさらに約20%増で年間で過去最高の5435億枚となり、2021年1~10月の輸入量は前年同期比でさらに20%増えた。

「NHK受信料」法的根拠すら怪しい?政府の広報機関と化す欠陥【有馬哲夫/大学教授】

https://news.livedoor.com/topics/detail/21291803/

そもそも情報通信の時代に、もはや現行の放送法は時代遅れもいいところ。

最高裁が支持した受信料の法的根拠すら怪しくなってきているのだ。

立花孝志党首率いる「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」は、いろいろと目立つことには成功したが、議席はゼロに帰した。

NHKがかつて「あまねく日本全国において受信できるよう」、離島に至るまで、電波のリレー網を整備したこと、そのために多額の資金をつぎ込んでいたことは事実である。

しかし、このリレー網は現在必要ない。今では、宇宙空間にある衛星から衛星BS波で日本全国に放送できる。

地上波アナログ放送の時代は、NHKのみ全国的リレー網を持っていたために、民放は全国どこでも視聴できる訳ではなかった。

ところが、衛星BS放送が始まってからは、NHKだけが「あまねく日本全国において受信できる」放送局ではなくなったのだ。

NHKが金科玉条のごとく盾にしてきた放送法64条1項には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」とある。しかし、動画配信は放送ではなく通信だ。

これは完全に放送法が適用できない。

10.27 中ロ合同艦隊が日本を「一周」、これが大きな出来事である理由

中国とロシアがこのほど合同海軍演習を実施し、軍艦10隻からなる艦隊が日本の本州をほぼ一周した。

両国はこれについて、不安定な地域で安定を確保する方策だと強調している。

しかし専門家は、演習はそれとは反対の効果を招く公算が大きいと指摘。

地域の緊張を再燃させると共に、中国の強硬姿勢に対抗するため防衛費増額が必要との、日本政府の主張を強化する結果になる可能性があると指摘する。

中ロ海軍による初の合同パトロールと称する今回の航行では、艦隊が本州と北海道を隔てる津軽海峡を通過した後、日本の東の沖合を南下し、九州沖の大隅海峡を抜けて中国に戻った。

大隅海峡と津軽海峡はどちらも「公海」とみなされ、外国船の通過は許可されているものの、この動きは日本国内で注視された。

中ロの艦隊は両国の艦船それぞれ5隻で構成され、駆逐艦やフリゲート、コルベット艦、支援艦が参加していた。

これは日本政府の出方と対応を確認する行動であり、何もしないとエスカレートします。

中国は台湾への軍事的圧力も強化しており、台湾周辺に軍用機数十機を送り込んだ。

日本の当局者は以前、台湾の安全保障を日本と結びつける考えを示し、日本のエネルギーの90%は台湾周辺を通って輸入されていると述べていた。