穴八幡(あなはちまん)古墳は、一辺が32mの方墳で、築造された7世紀後半の時点では地域最大級の古墳であり、方墳としては珍しい二重周堀を備えるとともに比較的大きな在地性の乏しい独特な設計の横穴式石室を備えることから、被葬者は地域の最有力者が想定され、具体的には男衾評造(おぶすまのこおりのみやつこ=男衾評の長官)が想定できます。

お勧め度:

| *** 本ページの目次 *** 1.基本情報 2.諸元 3.探訪レポート 4.補足 5.参考資料 |

1.基本情報

所在地

埼玉県比企郡小川町大字増尾63-1

現況

墳丘登頂可能

石室入室不能

史跡指定

埼玉県指定史跡

指定日:昭和34年3月20日(平成3年3月15日追加指定)

出土遺物が見られる場所

2.諸元

築造時期

7世紀後半

墳丘

形状:方墳

墳丘長:一辺32m

段築:2段

葺石:

埴輪:なし

主体部

前庭部・前室・玄室からなる全長8.2mの横穴式石室

出土遺物

須恵器

周堀

二重周堀(外堀を含めると一辺は61.4m)

3.探訪レポート

2014年12月28日(日)

この日の探訪箇所

杉山城跡 → 嵐山史跡の博物館 → 菅谷館跡 → 山王古墳群 → 鎌倉街道 → 菅谷館跡 → 穴八幡古墳 → 中城跡

菅谷館跡を探訪中に出会った方から小川町の中城跡を勧められた私は、以前一度訪れたことがある大蔵館跡を再訪する予定を変更して、急きょ中城跡へ急行することにしました。

武蔵嵐山駅まで戻ってきて電光掲示板を見ると、運よくすぐに電車があります。

お、ラッキー。

こっちの方はあまり本数がなくて、しかも日暮れまでそんなに時間がないので、すぐに電車があって良かったです。

少し待って、入線してきた東上線に乗り込んで、隣駅の小川町駅まで移動しますが、駅間が結構あって、10分近く乗って小川町駅に到着しました。

例のごとく、乗ってきた電車を激写。

改札を出ます。

小川町って結構賑やかな感じですね。

駅前から延びるメインストリートの両脇には商店が立ち並んでいます。

おっ、本屋さん発見!

「いづみブック」に入ると、地元の本のコーナーがありました。

私は地方に行って本屋さんを見つけると必ず立ち寄り、地元でしか手に入らない本を買います。

でも最近は、Webでも流通していることもあるので、それほど貴重な本には巡り会えなくなりました。

ただ、Webで買えることは分かっていても、やはり地域の本屋さんの売り上げに貢献したいので、梅沢太久夫氏の『改訂版 武蔵松山城主 上田氏』と『松山城合戦』、そして『戦国の境目』を購入します。

うわ、リュックが一段と重くなった・・・

では、改めて中城跡を目指しましょう。

嵐山史跡の博物館で購入した『改訂 歩いて廻る「比企の中世・再発見」』に記載されている地図を頼りに歩いて行くと、城跡っぽい山が見えてきました。

あれかな?

山を目指していくと、標柱を発見しました。

え?

穴八幡古墳って書いてありますよ。

標柱が立つくらいだから、メジャーな古墳なのか?

残念ながら、古墳に関しては城跡ほど私の脳内にデータベースが構築されておらず、聞いたことが無い古墳です。

しかし、手元の『改訂 歩いて廻る「比企の中世・再発見」』を見てみると、確かに地図上にマークしてありますね。

でもその地図は大ざっぱなので詳細な位置は分かりません。

いや、でもせっかくなので行ってみましょう。

坂を登り、遠くの山並みを眺めながら進みます。

本屋さんを出てから15分ほど歩くと、鳥居があって、長い参道がまっすぐと向こうの方まで続いています。

八幡神社とあります。

ほう、八幡神社か。

よくあるケースで、八幡神社の境内にあるので穴八幡古墳かな?

とりあえず行ってみよう。

八幡神社の社地に到着。

説明板によると、元弘3年(1333)に鎌倉幕府が滅亡した時、将軍・守邦親王は、慈光寺山麓の古寺に亡命し、土豪・猿尾(ましお)氏に迎えられ、現在地である梅香岡(うめがおか)に仮宮し、八幡神社を勧請したとの伝承があるそうです。

拝殿。

本殿は露出していません。

いや、でも当初の予想に反して境内には古墳は見当たりません。

付近を捜索してみましょう。

おお!!

あった!!

遠くから墳丘の高まりを発見した時のこの喜び。

史跡公園になっているんですね。

古墳の前にやってきました。

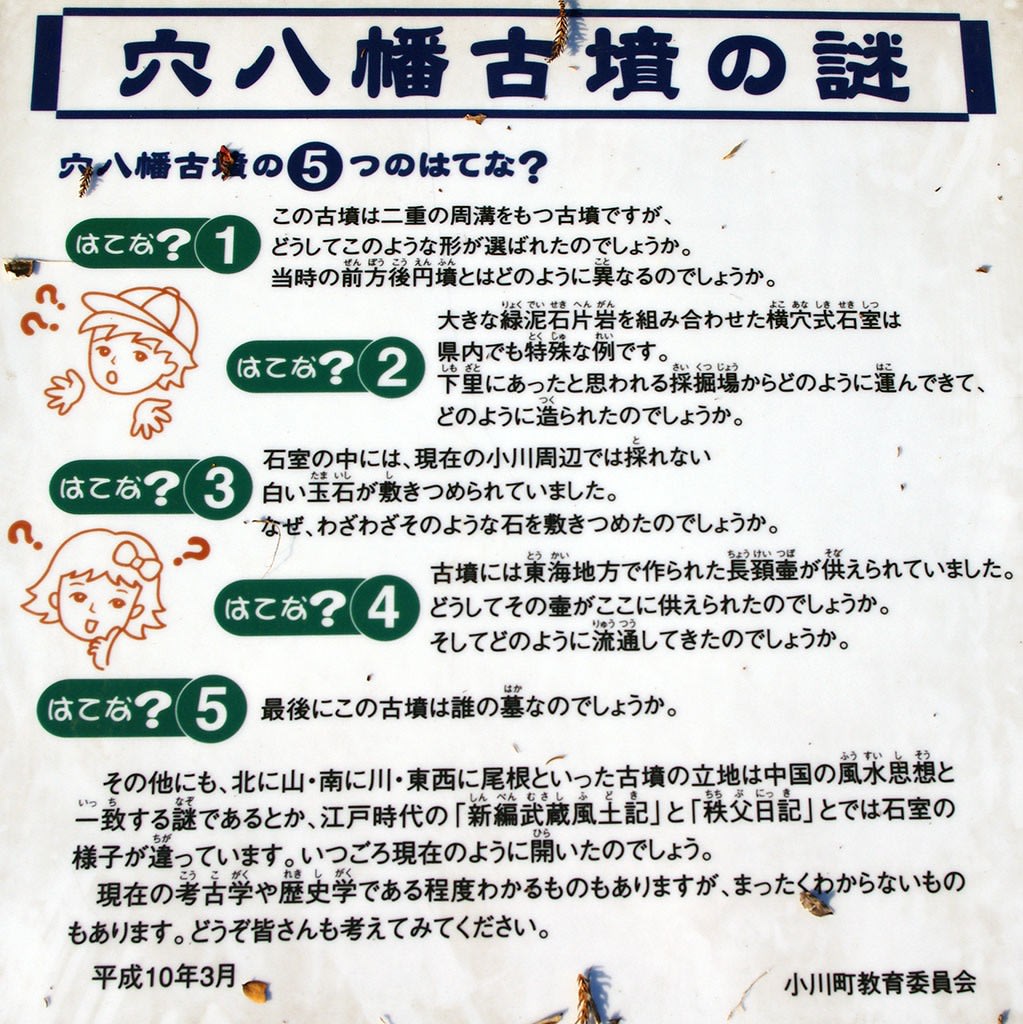

こちらにも説明板が設置してあります。

穴八幡古墳は32m四方を測り、方墳としては県内では最大規模の古墳だそうです。

横穴式石室を持つ7世紀後半の古墳で、墳丘とともに二重の周溝の一部が残っているそうです。

ほー、貴重な古墳にめぐりあってしまった・・・

説明板はほかにもありますよ。

ではまずは周溝を見よう。

おおっ!

二重部分も残っていて良いねえ。

前方後円墳の場合は、前方部と後円部の間のくびれている部分にグッとくるのですが、これは方墳なので、エッヂの効いた角部分を堪能したい。

では、墳丘に登りましょう。

人間の墓の上に登って喜んでいるのもどうかと思いますが、良い眺めですね~。

石室は南側に開口しており、玄室・前室・前庭部からなる全長8.2mの大きなもので、緑泥片岩をパネル状に使っているそうです。

前庭部と前室の間に鉄格子があり、中には入れないようになっています。

石室の内部、うまく写るかなあ・・・

※後から思うと、なぜもうちょっと足を踏み入れて鉄格子の隙間にカメラを突っ込んで撮らなかったのだろうかと疑問に思いますが、結局この写真がもっともマシでした・・・

もう一度、説明板の石室実測図を見てみましょう。

図を見ると前庭部・前室・玄室の3つに分割し、各スペースとの境界には両サイドの壁側を大きな石で仕切るとともに、天井部分も今風にいえば鴨居を作ってきちんと区割りしているのが分かります。

また、玄室は前室に比べてわずかながら床面を高くしていますが、玄室の天井を高くするわけでもなく、イメージ的にはメモリースティックをスッと差し込めそうな「棒」のような形状の石室ですね。

『季刊考古学・別冊15 武蔵と相模の古墳』所収「北武蔵 若宮八幡古墳・穴八幡古墳」(江原昌俊/著)によると、緑泥片岩をパネル状に使う横穴式石室は、比企地域および隣の男衾地域にはここ以外に一つもなく、行田市の小見真観寺古墳が当てはまります。

つまりこの石室は在地性に乏しく、畿内の終末期古墳との共通性が強く窺えるとのことです。

この地域の古代史に関しては私は全然知識がないので、今はまだ何も語れませんが、方墳は基本的には古墳時代初期の頃に多い形態です。

それが古墳時代の終末期になるとまた増えるんですよね。

これにはいったいどのような意味があるのでしょうか。

よく蘇我氏と懇意な地方豪族は方墳を造ったともいわれますがどうでしょうか。

32m四方と言うと、「なーんだ、ちっこい古墳じゃん」と思う方もいるかもしれませんが、もはや前方後円墳が築造されなくなった終末期の古墳では大きい方ですよ。

この大きさだと、かなりの有力者が眠っていたことが考えられます。

いやー、戦国時代からいきなり古代へタイムスリップしましたが、古代もロマンがあって楽しいですよ。

645年の大化改新を経て、政府は7世紀後半にはそれまで独立性の高い国造(くにのみやつこ)に任せていた地方を、評(こおり)という行政区画に再編することを目論み、地方への影響力を強めて行きました。

『季刊考古学・別冊15 武蔵と相模の古墳』でも述べられている通り、穴八幡古墳の被葬者は、当時の男衾評の評造(こおりのみやつこ=評の長官)かもしれません。

さて、そんなわけで、時刻はもう15時半です。

はやく中城跡に行かないと日が暮れてしまうよ!

4.補足

穴八幡古墳周辺の同時代の大型方墳 2020年8月28日

穴八幡古墳が築造されたのと同時期に築造された大型の方墳を周辺で探してみると、直線距離で45㎞も離れていますが、まっさきに思い浮かぶのが群馬県総社市の総社古墳群です。

ただし、総社古墳群では大型方墳が3基立て続けに築造されましたが、ちょっと桁違いの大きな力を持っており、上野国府の誘致にも成功しているため、あまり比較対象にはならないかもしれません。

もう少し近くで探してみるとして、埼玉県の古墳編年を元に述べます。

※稲用章作成

これを見ると分かりますが、行田市の埼玉古墳群に42mの戸場口山古墳があり、その近くの若小玉(わくだま)古墳群には26mの地蔵塚古墳があります。

穴八幡古墳の被葬者は入間川水系である都幾川の上流域を支配地域にしていたと想定できますが、戸場口山古墳と地蔵塚古墳は荒川流域の古墳となり、古墳時代は入間川水系と荒川水系は別個の水系です。

しかも両勢力の間には比企丘陵があり、壁のような役目もしていることから、両勢力は同じ時代に並び立った別個の勢力でしょう。

戸場口山古墳はすでに湮滅してしまいましたが、二重の周堀を備えており、外堀まで合わせると一辺は83mに及びます。

5世紀末から6世紀代に相次いで築造された大型前方後円墳に見られるような大きな権勢はなくなっていますが、それでも二重堀を備えた大型方墳を築造していますから、埼玉古墳群の勢力も隠然たる力を持っていたわけです。

ただし、戸場口山古墳に関しては、『シリーズ「遺跡を学ぶ」016 埼玉古墳群』で著者の高橋一夫氏は6世紀末から7世紀初頭の築造との考えを示しており、もしそれが事実だとすると穴八幡古墳と同時期の古墳ではなくなります(この問題に関してはもう少し考えさせてください)。

それと、上述しましたが、穴八幡古墳の石室での緑泥片岩をパネル状に使う構築方法は、比企や男衾地域にはここ以外に一つもなく、行田市の小見真観寺古墳が当てはまるということで、埼玉古墳群の勢力との通好が想像できます。

なお、小見真観寺古墳は埼玉古墳群周辺でおそらく最後に築造された前方後円墳です。

では、今度は同じ入間川水系を見てみましょう。

穴八幡古墳とは直線距離で21㎞も離れていますが、入間川水系の小畦川流域に東西40m×南北53mという大型の鶴ヶ丘稲荷神社古墳がありました。

単純に規模からいうと穴八幡古墳は負けています。

さらに、鶴ヶ丘稲荷神社古墳から入間川を渡って南東方向に5㎞程度の場所には、日本最大の上円下方墳である一辺70mを誇る山王塚古墳があり、これが入間川最強勢力でした。

ただし、同じ水系とはいえ、山王塚の勢力とは距離が離れていますから、力の差はあったにせよ、穴八幡と山王塚の勢力は横並びの関係であったと考えます。

そもそも、7世紀後半には中央の力がかなり及んでいますから、中央の支配のもと、穴八幡の勢力も山王塚の勢力も存続できていたと考えるべきです。

ところで、穴八幡古墳の勢力の経済的基盤を考えてみると、現在の小川町の平野を見る限りでは農業生産力は高そうに見えず、一体何によって経済が成り立っていたのかを考えなければなりません。

従来あまり言われていないですが、穴八幡勢力のような山間を基盤にしている勢力は、財源の有力候補として山林資源(材木)を考える必要があるのではないでしょうか。

建築資材はもとより、火力を使用するにしても大量の木材を消費しますから、古代においても林業は儲かったはずです。

あとは緑泥片岩も価値は高いと思います。

5.参考資料

・現地説明板

・『新編武蔵風土記稿』「巻之百九十三 比企郡之八 増尾村」 昌平坂学問所/編 1830年

・『埼玉の古墳 比企・秩父』 塩野博/著 2004年

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」016 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る 埼玉古墳群』 高橋一夫/著 2005年

・『季刊考古学・別冊15 武蔵と相模の古墳』 広瀬和雄・池上悟/編 2007年

・『改訂 歩いて廻る「比企の中世・再発見」』 嵐山史跡の博物館/編 2014年