出雲国山代郷正倉跡を見た後、最後にもう一箇所だけ見て、出雲空港へ向かうことにします。

前方後方墳フリークとしては、どうしても山代二子塚古墳を見ておきたい。

多分、この辺だろうな・・・

お、駐車場がありますよ。

車から降りて墳丘へ向かいます。

あったー。

後方部をこちらに向けていますね。

説明板。

周溝跡。

並んでいる石は往時の様子を復元したものではありません。

古墳に来たら墳頂へ登りたいですが、この山代二子塚古墳には土層見学施設があるので、まずはそちらから見てみましょう。

お、凄い!

普通、こういった土層(地層)を展示するときは特殊なコーティングをするのですが、ここは「生」だそうです。

山代二子塚古墳は6世紀の古墳ですが、この土層を見る限りでは版築工法は採用されていません。

パネル展示もあります。

実は、山代二子塚古墳は現在のように復元される前は、後方部が半分無くなっていたそうです。

無くなっていた分を付け足して復元したわけですが、半分削られていたことを逆手にとって、そのとき露出していた場所に近い土層をこのように見える状態にしておいたというわけです。

土層見学施設から外に出ると、ちょうど職員の方が鍵を閉めに来ました。

今はまだ15時50分なので、本来であればまだ閉室の時間ではないのですが、雨が降ってきそうだということで早めに閉めに来たそうです。

では、墳頂に登ってみましょう。

お、葺石かな。

後方部から前方部を見ます。

出雲には宍道湖を囲むように4つの神奈備山があり、そのうちの一つが茶臼山です。

意宇の神奈備山ですね。

後方部のエッヂ。

復元だから当たり前なのですが、しっかり決まっていてカッコいいです。

後方部のくびれ側を見ます。

1段目の上のテラスが前方後方墳ならではの独特さを醸しだしていますね。

前方部を見ます。

北西方向を見ると丘陵の突端部分が見えます。

あの丘陵突端部分付近は古志原という地名が付いているのですが、出雲を調べていると古志(越)の国の影が見え隠れするので、古志原という地名も北陸方面との交流の形跡ではないかと思います。

北北西方向の眺望。

墳頂の東側には2つの古墳が見えます。

といっても、森の中で輪郭がみえるわけではないのですが、一つが方墳の山代方墳(一辺45m)です。

そしてその右手奥には同じく方墳永久宅跡古墳(大きさ不明)が見えます。

※上2枚の写真は2018年10月28日に撮影

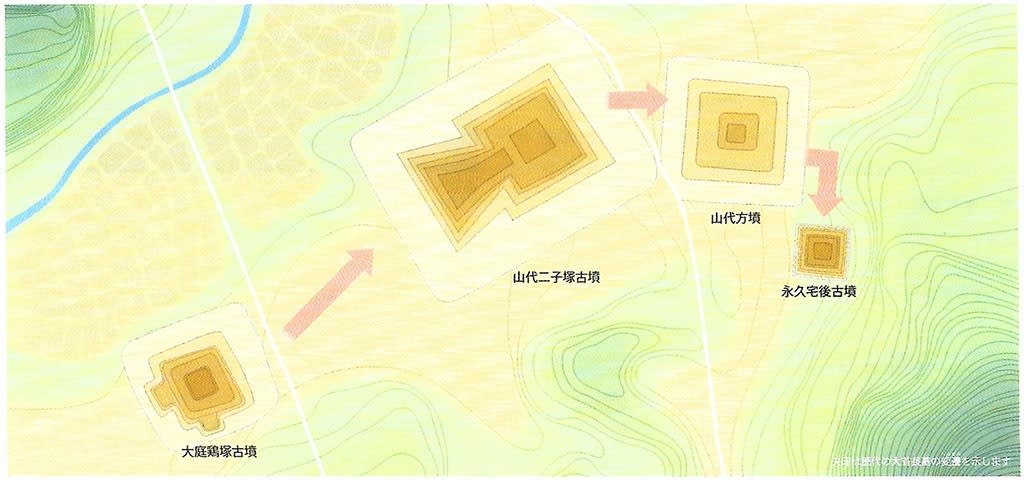

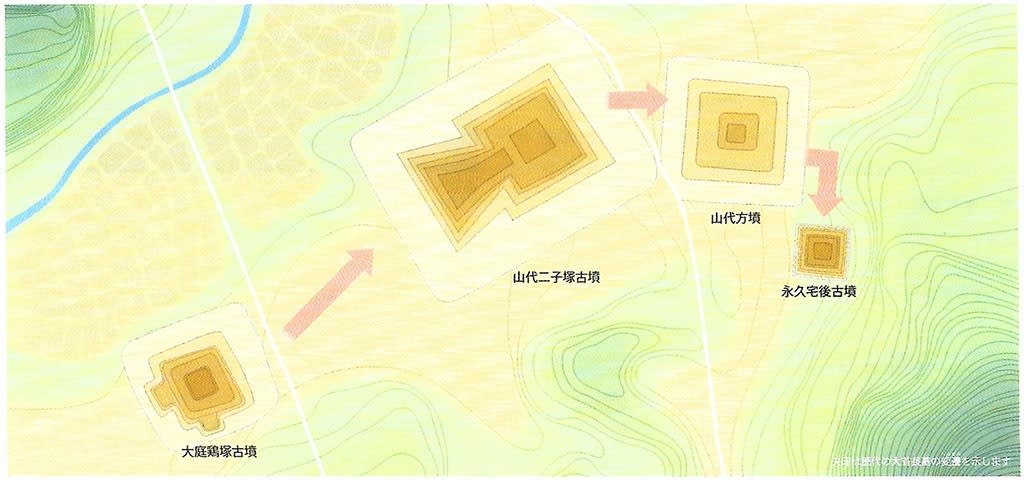

他に、南西方向には造り出しが2個もついた特異な形状の方墳である大庭鶏塚古墳(一辺44m)があり、この4墳は意宇の首長墓と考えられ、下図のような配置および築城順となっています。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

なお、出雲の主な古墳の編年はこのようになっています。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

前方部から後方部を見ます。

ちょっと角度を変えて。

関東の場合、6世紀の前方後円墳は前方部と後円部の高さが伯仲しているか、場合によっては前方部の方が高くなっています。

ところが、山代二子塚古墳は前方部と後方部の段差が大きく、もし私が予備知識なしでこの外観を見たら、4世紀の古墳だと思うかもしれません。

そもそも、6世紀に前方後方墳を造ってしまったことが意外です。

また関東の例になりますが、関東では古墳時代が始まった初期の古墳(3世紀)は、前方後方墳が多く、その勢力の次の代の古墳が前方後円墳になるケースが多いです。

まれに前方後方墳を何代にもわたって造り続ける勢力もいたのですが、基本的には前方後方墳と言ったら3世紀か4世紀に築造された古墳なのです。

もう一度出雲地方の古墳編年をご覧ください。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

これを見ると、意宇では5世紀後半になってから大型の前方後方墳が現れます。

この時期に大型前方後方墳が出現し、その後造り続けられる地域というのは、私が知っている範囲では他に見たことがありません。

なぜこんなことになってしまったのでしょうか?

それでは墳丘から降ります。

駐車場側の入口から茶臼山をバックに。

山代二子塚古墳は、島根県で最も大きい古墳なので、必然的に出雲国内で最も大きい古墳になります。

ただし、先ほどお見せした編年の通り、ここ意宇地方と並び立つ出雲西部の神門地方にある大念寺古墳も91mの前方後円墳ですので、両者は拮抗した勢力であったと考えられます。

この山代二子塚古墳や大念寺古墳は100m近い大型古墳ですが、この規模の古墳は6世紀になると、むしろ中央より関東や北部九州で多く造られるようになります。

※『古墳は語る 古代出雲誕生』(古代出雲歴史博物館/編)より転載

この図の通り、中央では6世紀後半に見瀬丸山古墳という310mもある超大型古墳が造られ、欽明天皇の墓ではないかと言われています。

※上2枚の写真は2018年9月23日撮影(そのときの探訪レポートはこちら)

この時期、関東や北部九州で大型古墳が造られた理由については、北部九州に関してはヤマト王権が朝鮮半島へ進出する際、当該地域の国造(くにのみやつこ)たちの協力を得るために大型古墳の築造を許可したと考えられ、一方の関東地方に関しては、北東北へ進出する際にやはり関東の国造たちの協力を仰ぐためということが当時の政治情勢を見て推測することが可能です。

となると、出雲の豪族にも同様な理由で大型古墳の築造を許したと考えることができ、出雲の場合は新羅に対することもあると思いますが、もっと北の高句麗に対する戦略に関係があったと考えることはできないでしょうか。

その高句麗に対する戦略が具体的にどのようなものであったのかは今後考察することとして、今はその可能性を考えるのみとしておきますが、それでも解けない疑問は、なぜ意宇の有力者の古墳が前方後方墳なのか?ということです。

前方後方墳が何なのかに関しては、いくつも説が出ていますが、その一つは広瀬和雄さんなどが提唱しているヤマト王権が地方豪族の序列を可視化するために、前方後方墳は前方後円墳よりも下位の勢力に築造を許可するという「序列説」です。

もう一つは、白石太一郎さんなどが提唱している説で、奈良を中心とした邪馬台国連合は前方後円墳を築造し、東海地方を中心とした狗奴国連合は前方後方墳を築造したという説です。

後者の説では、前方後方墳のルーツが東海地方だった可能性を考えると、東日本の初期古墳に前方後方墳が多いことがきれいに説明できているような感じがしますが、そもそも邪馬台国が奈良になかったら崩壊する説ですし、広瀬さんが言う通り、前方後方墳は奈良県天理市に国内最大のものがあり(180mの西山古墳)、こちら出雲でも上述の図に見られる通り多く築造されているので、それほど単純ではないかなと思います。

※西山古墳(2017年12月16日撮影)

前方後方墳の謎については今後も考えていきたいと思っていますが、これにて今回の歴史探訪は終了です。

東京へ帰るべく、出雲空港へ向かいます。

出雲空港の近くでレンタカーを返し、空港へやってきました。

お、さすが出雲空港。

夕飯食べてから飛行機に乗りたいなあ・・・

このラーメン、美味そうだな。

実は昨日の夜食べた味噌ラーメンが不本意だったため、期待を込めて「スサノオラーメン」を食べてみようと思います。

まずはビール。

ひやー、美味い。

お、来た来た。

これは美味いねえ!

糀が入っている少し癖があるスープは他ではあまり出会えないと思いますよ。

今度出雲空港に来るときもまた食べようっと。

それにしても今回の3泊4日の旅もとても楽しかったです。

岡山、広島、島根、鳥取とめぐりましたが、後半になるにつれて面白度がどんどんアップしていきました。

岡山や島根の史跡や神社はとても有名ですが、広島の史跡も面白く、また鳥取県の場合は妻木晩田遺跡はもちろんのこと、上淀廃寺跡が異様に面白かったので、今度はこの周辺のマニアックなツアーを造ってみたいと思います。

というわけで、東京へ帰りますよ。

前方後方墳フリークとしては、どうしても山代二子塚古墳を見ておきたい。

多分、この辺だろうな・・・

お、駐車場がありますよ。

車から降りて墳丘へ向かいます。

あったー。

後方部をこちらに向けていますね。

説明板。

周溝跡。

並んでいる石は往時の様子を復元したものではありません。

古墳に来たら墳頂へ登りたいですが、この山代二子塚古墳には土層見学施設があるので、まずはそちらから見てみましょう。

お、凄い!

普通、こういった土層(地層)を展示するときは特殊なコーティングをするのですが、ここは「生」だそうです。

山代二子塚古墳は6世紀の古墳ですが、この土層を見る限りでは版築工法は採用されていません。

パネル展示もあります。

実は、山代二子塚古墳は現在のように復元される前は、後方部が半分無くなっていたそうです。

無くなっていた分を付け足して復元したわけですが、半分削られていたことを逆手にとって、そのとき露出していた場所に近い土層をこのように見える状態にしておいたというわけです。

土層見学施設から外に出ると、ちょうど職員の方が鍵を閉めに来ました。

今はまだ15時50分なので、本来であればまだ閉室の時間ではないのですが、雨が降ってきそうだということで早めに閉めに来たそうです。

では、墳頂に登ってみましょう。

お、葺石かな。

後方部から前方部を見ます。

出雲には宍道湖を囲むように4つの神奈備山があり、そのうちの一つが茶臼山です。

意宇の神奈備山ですね。

後方部のエッヂ。

復元だから当たり前なのですが、しっかり決まっていてカッコいいです。

後方部のくびれ側を見ます。

1段目の上のテラスが前方後方墳ならではの独特さを醸しだしていますね。

前方部を見ます。

北西方向を見ると丘陵の突端部分が見えます。

あの丘陵突端部分付近は古志原という地名が付いているのですが、出雲を調べていると古志(越)の国の影が見え隠れするので、古志原という地名も北陸方面との交流の形跡ではないかと思います。

北北西方向の眺望。

墳頂の東側には2つの古墳が見えます。

といっても、森の中で輪郭がみえるわけではないのですが、一つが方墳の山代方墳(一辺45m)です。

そしてその右手奥には同じく方墳永久宅跡古墳(大きさ不明)が見えます。

※上2枚の写真は2018年10月28日に撮影

他に、南西方向には造り出しが2個もついた特異な形状の方墳である大庭鶏塚古墳(一辺44m)があり、この4墳は意宇の首長墓と考えられ、下図のような配置および築城順となっています。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

なお、出雲の主な古墳の編年はこのようになっています。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

前方部から後方部を見ます。

ちょっと角度を変えて。

関東の場合、6世紀の前方後円墳は前方部と後円部の高さが伯仲しているか、場合によっては前方部の方が高くなっています。

ところが、山代二子塚古墳は前方部と後方部の段差が大きく、もし私が予備知識なしでこの外観を見たら、4世紀の古墳だと思うかもしれません。

そもそも、6世紀に前方後方墳を造ってしまったことが意外です。

また関東の例になりますが、関東では古墳時代が始まった初期の古墳(3世紀)は、前方後方墳が多く、その勢力の次の代の古墳が前方後円墳になるケースが多いです。

まれに前方後方墳を何代にもわたって造り続ける勢力もいたのですが、基本的には前方後方墳と言ったら3世紀か4世紀に築造された古墳なのです。

もう一度出雲地方の古墳編年をご覧ください。

※『八雲立つ風土記の丘 常設展示図録』(八雲立つ風土記の丘/編)より転載

これを見ると、意宇では5世紀後半になってから大型の前方後方墳が現れます。

この時期に大型前方後方墳が出現し、その後造り続けられる地域というのは、私が知っている範囲では他に見たことがありません。

なぜこんなことになってしまったのでしょうか?

それでは墳丘から降ります。

駐車場側の入口から茶臼山をバックに。

山代二子塚古墳は、島根県で最も大きい古墳なので、必然的に出雲国内で最も大きい古墳になります。

ただし、先ほどお見せした編年の通り、ここ意宇地方と並び立つ出雲西部の神門地方にある大念寺古墳も91mの前方後円墳ですので、両者は拮抗した勢力であったと考えられます。

この山代二子塚古墳や大念寺古墳は100m近い大型古墳ですが、この規模の古墳は6世紀になると、むしろ中央より関東や北部九州で多く造られるようになります。

※『古墳は語る 古代出雲誕生』(古代出雲歴史博物館/編)より転載

この図の通り、中央では6世紀後半に見瀬丸山古墳という310mもある超大型古墳が造られ、欽明天皇の墓ではないかと言われています。

※上2枚の写真は2018年9月23日撮影(そのときの探訪レポートはこちら)

この時期、関東や北部九州で大型古墳が造られた理由については、北部九州に関してはヤマト王権が朝鮮半島へ進出する際、当該地域の国造(くにのみやつこ)たちの協力を得るために大型古墳の築造を許可したと考えられ、一方の関東地方に関しては、北東北へ進出する際にやはり関東の国造たちの協力を仰ぐためということが当時の政治情勢を見て推測することが可能です。

となると、出雲の豪族にも同様な理由で大型古墳の築造を許したと考えることができ、出雲の場合は新羅に対することもあると思いますが、もっと北の高句麗に対する戦略に関係があったと考えることはできないでしょうか。

その高句麗に対する戦略が具体的にどのようなものであったのかは今後考察することとして、今はその可能性を考えるのみとしておきますが、それでも解けない疑問は、なぜ意宇の有力者の古墳が前方後方墳なのか?ということです。

前方後方墳が何なのかに関しては、いくつも説が出ていますが、その一つは広瀬和雄さんなどが提唱しているヤマト王権が地方豪族の序列を可視化するために、前方後方墳は前方後円墳よりも下位の勢力に築造を許可するという「序列説」です。

もう一つは、白石太一郎さんなどが提唱している説で、奈良を中心とした邪馬台国連合は前方後円墳を築造し、東海地方を中心とした狗奴国連合は前方後方墳を築造したという説です。

後者の説では、前方後方墳のルーツが東海地方だった可能性を考えると、東日本の初期古墳に前方後方墳が多いことがきれいに説明できているような感じがしますが、そもそも邪馬台国が奈良になかったら崩壊する説ですし、広瀬さんが言う通り、前方後方墳は奈良県天理市に国内最大のものがあり(180mの西山古墳)、こちら出雲でも上述の図に見られる通り多く築造されているので、それほど単純ではないかなと思います。

※西山古墳(2017年12月16日撮影)

前方後方墳の謎については今後も考えていきたいと思っていますが、これにて今回の歴史探訪は終了です。

東京へ帰るべく、出雲空港へ向かいます。

出雲空港の近くでレンタカーを返し、空港へやってきました。

お、さすが出雲空港。

夕飯食べてから飛行機に乗りたいなあ・・・

このラーメン、美味そうだな。

実は昨日の夜食べた味噌ラーメンが不本意だったため、期待を込めて「スサノオラーメン」を食べてみようと思います。

まずはビール。

ひやー、美味い。

お、来た来た。

これは美味いねえ!

糀が入っている少し癖があるスープは他ではあまり出会えないと思いますよ。

今度出雲空港に来るときもまた食べようっと。

それにしても今回の3泊4日の旅もとても楽しかったです。

岡山、広島、島根、鳥取とめぐりましたが、後半になるにつれて面白度がどんどんアップしていきました。

岡山や島根の史跡や神社はとても有名ですが、広島の史跡も面白く、また鳥取県の場合は妻木晩田遺跡はもちろんのこと、上淀廃寺跡が異様に面白かったので、今度はこの周辺のマニアックなツアーを造ってみたいと思います。

というわけで、東京へ帰りますよ。