⇒前回の記事はこちら

森の中の小径を進んでいきます。

今日は天気が良くて暖かいので気持ちよく歩けますが、暗い時間とか寒い日とかにこういう道を一人で歩いていると心細くなりますよね。

本当に到着するのだろうか、とか。

視界が開けました。

あ、でもこれは横穴墓がある景観ではないですね。

さらに進みます。

台地から低地へ降りていくと、モワッと熱気が昇ってきました。

夏のように暑くて逆に不気味です。

お、あった!

横穴がボコボコと開いていますね。

確かにこういう場所は子供が好きだな。

大人の私も好きよ。

標柱。

説明板もきちんとあります。

ここに書いてある通り、横穴墓は古墳の横穴式石室と同様な構造を持つものも多く、墳丘がないだけで中身は普通の高塚古墳と同じと考えていいでしょう。

副葬品だってたまに凄いのが出たりしますよ。

ただし、十五郎穴横穴墓群の場合は後世に住居や墓として使われたので遺物は残っておらず、2010年からの調査でいろいろなものが見つかりました。

埋文センターにはこんな写真も展示してありました。

蕨手(わらびて)刀ですね。

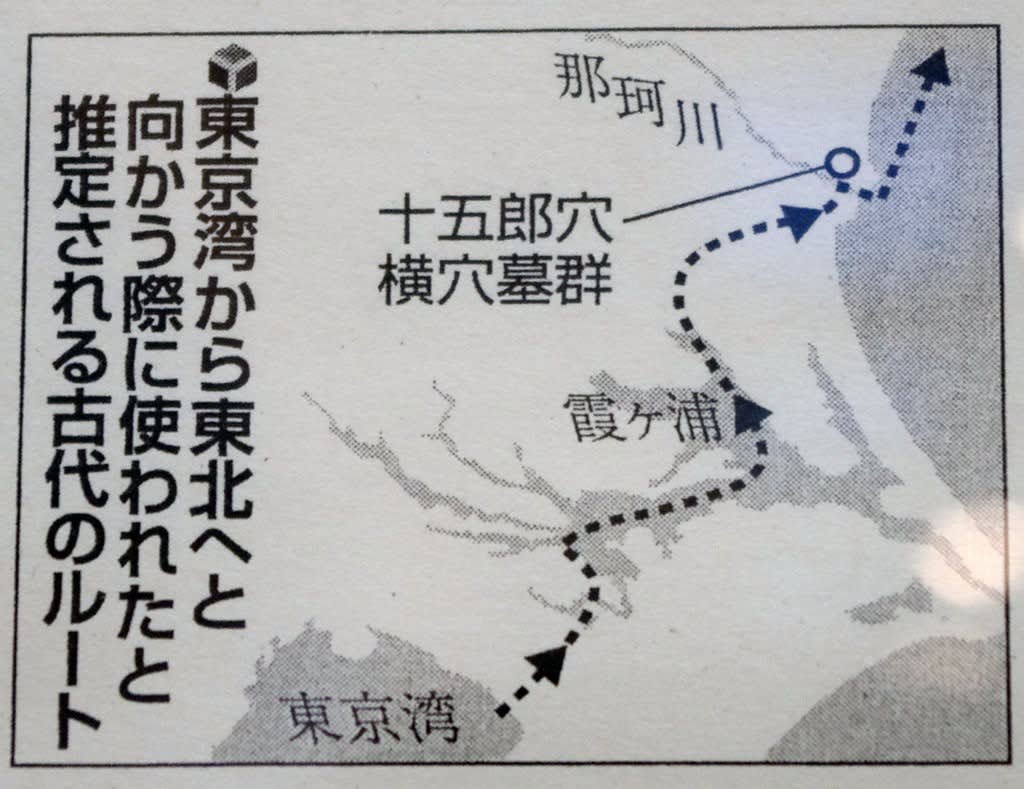

埋文センターに貼ってあった読売新聞の記事によると、十五郎穴横穴墓群の被葬者については、朝廷が蝦夷(エミシ)を征討する際の海路で物資を運んだ豪族の姿が浮かび上がったとして、この地図が書かれていました。

とりあえず、「蝦夷征討」という東北に対する差別的表現は気にしないとして、その記事に書かれてあった『続日本紀』の記載を確認してみます。

神亀元年(724)、それまで仙台市太白区にあった陸奥国府(郡山遺跡第2期)が北上し、多賀城に移りましたが、その前年(養老7年)の2月13日の条によると、常陸国那珂郡の大領(長官)である外正七位上の宇治部直荒山(うじべのあたいあらやま)が私有財産から籾(おそらく稲籾でしょう)3000石を陸奥の鎮所に献じたとして、一気に外従五位下に昇進しています。

荒山は中央官庁に勤める人物ではないので位階に「外」が付いていますが、もし「外」が付かなければ、従五位下から貴族の仲間入りですから破格の待遇と言えます。

このような経済力のある豪族がこの近辺にいたわけですが、この十五郎穴横穴墓群に荒山の墓がある可能性があるわけですね。

常陸に来て、図らずもエミシ関連の史跡に来ることができて嬉しい。

ところで、「まむしに注意」の看板があるところで私は一度もまむしを見たことがありませんが、藪の中や湿った場所などの人目に付かない場所にひっそりいるそうなので、気を付けるのに越したことはありません。

石室内を拝見させていただきます。

いや、不思議。

これだと明治時代に吉見百穴を見た坪井正五郎さんが「日本列島の先住民であるコロポックルの住処」と言ったのも頷けます。

横穴墓からの景観。

東南方向が開けており、眼下は那珂川の支流である本郷川の低地です。

遠くの高速道路の看板をズーム。

では、この地を後にします。

10分ほど巡航して、馬渡埴輪製作遺跡に到着。

こちらにも説明板があります。

ではここで、もう一度地形の確認をしましょう。

馬渡埴輪製作遺跡から虎塚古墳までは3㎞強です。

湿地の上の歩道を歩きます。

夢見て咲いています。

説明板が現れました。

この辺りはA地区ですね。

さきほど、埋文センターで見た地図を確認します。

見渡すと説明板がいくつか立っているのが見えます。

一つずつ見ていきましょう。

ここは何だ?

粘土を採掘した場所でした。

ではここは?

工房跡。

ここは斜面にあるので想像がつくでしょう。

はい、窯跡です。

ここは?

住居の跡も見つかっているんですね。

埴輪職人たちの公務員寮のようなものかもしれません。

でも、職場のすぐ横で生活するのはストレスになりそう。

サボって家で寝てるときっと上司が「大丈夫かー?」と様子を見に来ますよね。

昔の人も気苦労が絶えません。

窯跡を低い方から見ます。

それほど高低差はないですね。

この程度の高低差でも半地下式の登り窯は造れたんですね。

というわけで、次も古墳を見に行きますよ。

⇒この続きはこちら

森の中の小径を進んでいきます。

今日は天気が良くて暖かいので気持ちよく歩けますが、暗い時間とか寒い日とかにこういう道を一人で歩いていると心細くなりますよね。

本当に到着するのだろうか、とか。

視界が開けました。

あ、でもこれは横穴墓がある景観ではないですね。

さらに進みます。

台地から低地へ降りていくと、モワッと熱気が昇ってきました。

夏のように暑くて逆に不気味です。

お、あった!

横穴がボコボコと開いていますね。

確かにこういう場所は子供が好きだな。

大人の私も好きよ。

標柱。

説明板もきちんとあります。

ここに書いてある通り、横穴墓は古墳の横穴式石室と同様な構造を持つものも多く、墳丘がないだけで中身は普通の高塚古墳と同じと考えていいでしょう。

副葬品だってたまに凄いのが出たりしますよ。

ただし、十五郎穴横穴墓群の場合は後世に住居や墓として使われたので遺物は残っておらず、2010年からの調査でいろいろなものが見つかりました。

埋文センターにはこんな写真も展示してありました。

蕨手(わらびて)刀ですね。

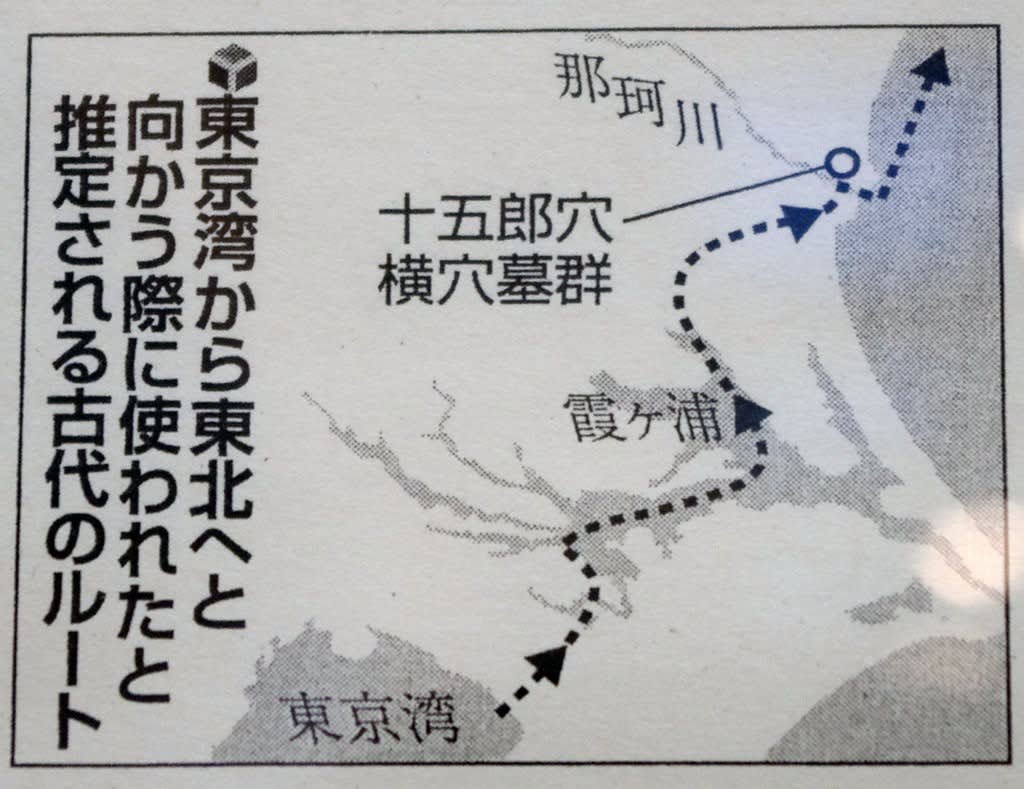

埋文センターに貼ってあった読売新聞の記事によると、十五郎穴横穴墓群の被葬者については、朝廷が蝦夷(エミシ)を征討する際の海路で物資を運んだ豪族の姿が浮かび上がったとして、この地図が書かれていました。

とりあえず、「蝦夷征討」という東北に対する差別的表現は気にしないとして、その記事に書かれてあった『続日本紀』の記載を確認してみます。

神亀元年(724)、それまで仙台市太白区にあった陸奥国府(郡山遺跡第2期)が北上し、多賀城に移りましたが、その前年(養老7年)の2月13日の条によると、常陸国那珂郡の大領(長官)である外正七位上の宇治部直荒山(うじべのあたいあらやま)が私有財産から籾(おそらく稲籾でしょう)3000石を陸奥の鎮所に献じたとして、一気に外従五位下に昇進しています。

荒山は中央官庁に勤める人物ではないので位階に「外」が付いていますが、もし「外」が付かなければ、従五位下から貴族の仲間入りですから破格の待遇と言えます。

このような経済力のある豪族がこの近辺にいたわけですが、この十五郎穴横穴墓群に荒山の墓がある可能性があるわけですね。

常陸に来て、図らずもエミシ関連の史跡に来ることができて嬉しい。

ところで、「まむしに注意」の看板があるところで私は一度もまむしを見たことがありませんが、藪の中や湿った場所などの人目に付かない場所にひっそりいるそうなので、気を付けるのに越したことはありません。

石室内を拝見させていただきます。

いや、不思議。

これだと明治時代に吉見百穴を見た坪井正五郎さんが「日本列島の先住民であるコロポックルの住処」と言ったのも頷けます。

横穴墓からの景観。

東南方向が開けており、眼下は那珂川の支流である本郷川の低地です。

遠くの高速道路の看板をズーム。

では、この地を後にします。

10分ほど巡航して、馬渡埴輪製作遺跡に到着。

こちらにも説明板があります。

ではここで、もう一度地形の確認をしましょう。

馬渡埴輪製作遺跡から虎塚古墳までは3㎞強です。

湿地の上の歩道を歩きます。

夢見て咲いています。

説明板が現れました。

この辺りはA地区ですね。

さきほど、埋文センターで見た地図を確認します。

見渡すと説明板がいくつか立っているのが見えます。

一つずつ見ていきましょう。

ここは何だ?

粘土を採掘した場所でした。

ではここは?

工房跡。

ここは斜面にあるので想像がつくでしょう。

はい、窯跡です。

ここは?

住居の跡も見つかっているんですね。

埴輪職人たちの公務員寮のようなものかもしれません。

でも、職場のすぐ横で生活するのはストレスになりそう。

サボって家で寝てるときっと上司が「大丈夫かー?」と様子を見に来ますよね。

昔の人も気苦労が絶えません。

窯跡を低い方から見ます。

それほど高低差はないですね。

この程度の高低差でも半地下式の登り窯は造れたんですね。

というわけで、次も古墳を見に行きますよ。

⇒この続きはこちら