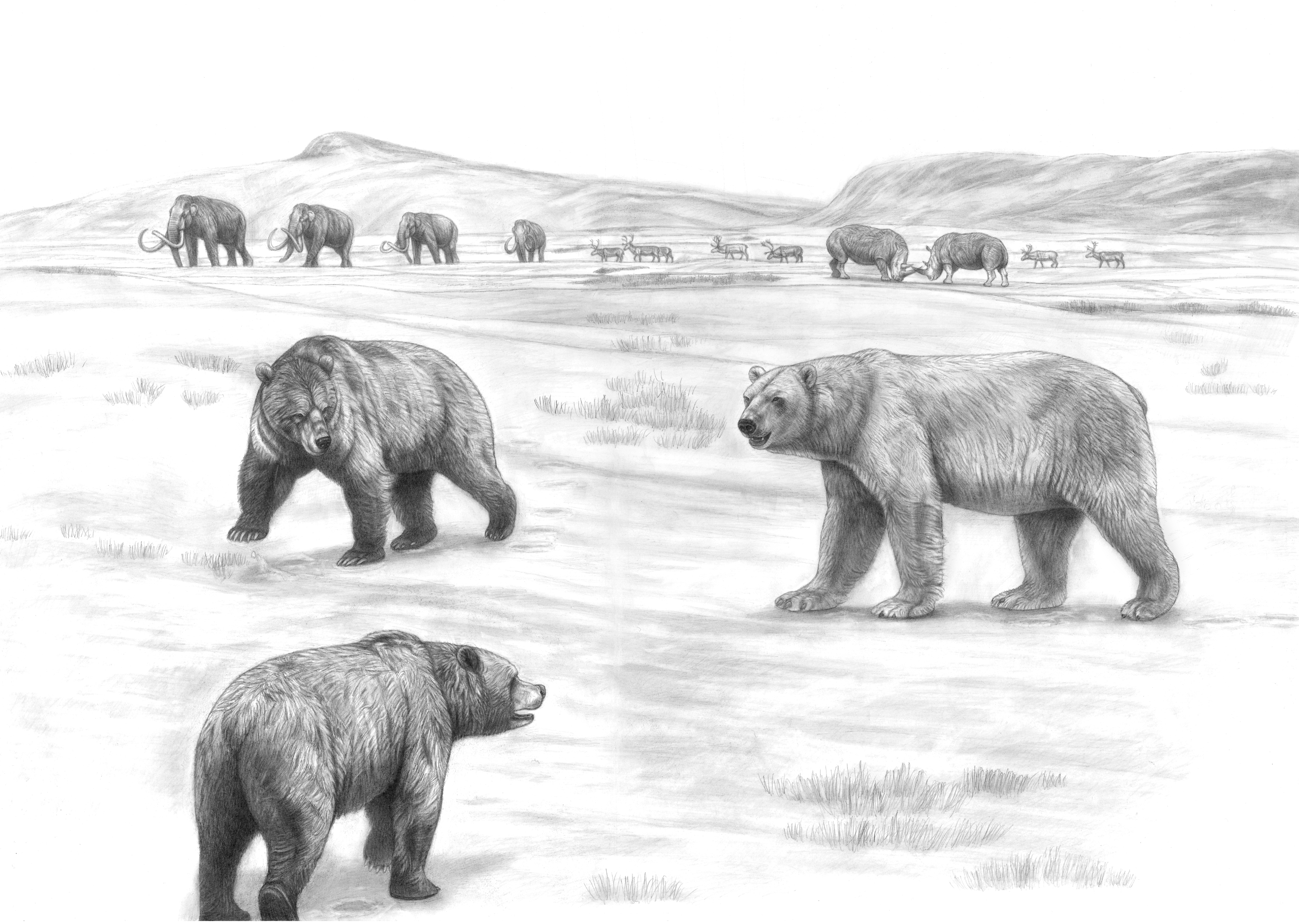

Prehistoric Safari - The late Pleistocene southern Britain(Wurm stadial)

現生のコディアックヒグマと同等のサイズを誇った怪物、ホラアナグマ(二頭)と、ホッキョクグマの古亜種とされ、さらに大柄であった更新世ホッキョクグマとが邂逅した瞬間・・・

ヴュルム氷期(Wurm stadial)として知られる更新世後期の、ブリテン南部(現在のロンドンに該当する地域)での光景です。

この当時は北欧の広範囲が氷床で覆い尽くされ、ブリテン島もアイルランド島もヨーロッパ本土と地続きであったため、「島」を外して、ブリテンとだけ表記します。

ヴュルム氷期のブリテンは周氷河地形に分類され、南部地域であっても、現在のアラスカはハドソン湾周辺を彷彿させる、荒涼たる土地が拡がっていたと考えられます。ホッキョクグマの分布していた形跡すらも-もっとも、尺骨一本ですが-、知られているのです。

ロンドンのキューブリッジ近辺で発掘されたこの尺骨は、遠位部骨端の欠損を補修した上での直径が、48.5cm になります。アルクトテリウムangustidens(クマ科最大種)の最大個体のもの(同57cm)に比べて、長さ、骨幅ともに大きく劣るものですが、Kurten(1964) はホッキョクグマの亜成獣個体の骨だと考えました。

近年では、ヒグマに帰属し直すべきとして、クルテンの分類に疑義をはさむ研究者もいるようです(Ingolfsson & Wigg, 2008(←ただし、論拠となる形態学的詳細の記述が、省かれている))。もっとも、ブリテン産のヒグマに関しては、現生のヨーロッパ亜種とサイズ的にも差がない、いわば「真正」の古亜種が、更新世終盤を通して生息していたことも判っているのですが。

ホッキョクグマは若い種であり、ヒグマと分化した時期はおよそ10万年前と推測されていますが、個人的には、ヴュルム期のホッキョクグマの古亜種にヒグマ的形質が残存していた可能性をこそ、考慮すべきだと思います。

もうひとつ別のクマ科種、ホラアナグマも、その分布の北端にあたる地域として、エム間氷期、ヴュルム氷期にはブリテン南部にまで進出していました。ユーラシアの三大アイスエイジ・ベアーズの分布が重複する、唯一の場所がブリテンであったと言えます。

キューブリッジの同時代の地層からは他に、トナカイやジャコウウシの骨も多量に出ています。

ウーリーマンモスやケナガサイの一大産地としても知られるブリテンは、荒涼殺伐たる西の最果てというイメージと裏腹に、氷河期を最もよく象徴するメガファウナ(ウーリーマンモス、ケナガサイ、ホラアナグマ、オオツノジカ…)の豊穣さに、特徴づけられた場所でもあったのです。

その中にあっても、巨大なタイラントホッキョクグマ※の偉容ぶりや圧倒的な強さには、まさに特筆すべきものがあったことでしょう。

※(ここでは、学名 Ursus maritimus tyrannus の tyrannus の英訳、'tyrant'(暴君)を頭に付けて、俗称としました。無論、正式な名称ではありません)

手前から:

ホラアナグマ(Ursus spelaeus)

タイラントホッキョクグマ(Ursus maritimus tyrannus)

ケナガサイ(Coelodonta antiquitatis)

ウーリーマンモス(Mammuthus primigenius)

トナカイ(Rangifer tarandus)

イラスト&テキスト ⓒthe saber panther サーベル・パンサー (All rights reserved)

何故、ホモテリウムやホラアナライオンを書かなかったのですか?

ション的に言っても、ネコ科をさらに加え入れる必要性を感じていません。

ホラアナライオンの子供の化石のことです。

あと、ステゴテトラベロドンや、アフリカマンモスは無理でしょうか?

ホラアナライオンの子供に関する発見は知っています。

ステゴテトラベロドン属種ですが、自分にとって最重要の長鼻類の一つであるので、

復元画には必ず取り組むと思います。

描かねばならんと言うと仰々しいですが、そんな感じです。

あと、オオツノジカの氷漬けの化石はまだ見つかってないのでしょうか?

質問だけ矢継ぎ早になさるような投稿には、少し警戒してしまいます。

日本固有のアケボノゾウやミエゾウやトウヨウゾウをお願いできないでしょうか?

ウーリーマンモスの誕生時期は結局いつぐらいなのですか?これが書籍などによって差があったりしますが、ステップマンモスと共生した時はあったのかも教えて欲しいです。

主流説だと思います。私の手元にあるLister & Bahn著の 'Mammoths : Giants of the Ice Age' 改訂版にもそのように記されています。

(この改訂版(2008)自体、古くなってきてはいますけど)

ステップマンモスからウーリーマンモスへの過渡的な形質要素を示す個体は、それよりずっと前、

75万年前には存在していたことが確認されているようですが。

(もっとも、これを固有の種類とみなす展開には至っていないようです)

これについては、近年の発見に基きステップマンモスの起源もユーラシア東方であり、

出現時期も150万~200万年前に遡ることが確認されているようですから、驚くにはあたらないのだと思います。

こうした「過渡期的形態型」とステップマンモスが局地的に共生していた期間というのは、可能性として考えられるでしょうね。