左室駆出率の保たれた心不全に対するチルゼパチドの効果

N Engl J Med 2025; 392: 427-437

背景

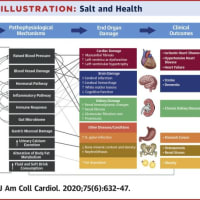

左室駆出率が保たれている心不全 (heart failure with preserved ejection fraction: HFpEF) 患者の大多数は肥満でもあり、内臓脂肪は心不全の発症と進行に寄与している。脂肪細胞量の増加は全身性の炎症を誘発し、この炎症は心外膜脂肪組織の炎症性変化を通じて心筋に伝達される可能性がある。心不全(特に HFpEF)のリスクは、体格指数(body mass index: BMI)が上昇するにつれて増加する。減量介入(胃バイパス手術やグルカゴン様ペプチド-1[glucagon-like peptide 1: GLP-1]受容体作動薬による治療など)は、全身性の炎症を改善し、心外膜脂肪量を減少させ、心不全の発症リスクを低下させ、HFpEF における心不全症状を緩和する。

肥満の HFpEF 患者を対象にセマグルチド (semaglutide) の効果を評価した 2 つの試験では、GLP-1 受容体作動薬が症状を軽減するだけでなく、心不全の主要な有害転帰のリスクを低下させる可能性が示された。この 2 つの試験では、体重が 8~9%減少し、健康状態や運動耐容能が改善し、心不全悪化のリスクが低下する可能性が示された。チルゼパチド (tirzepatide) はグルコース依存性インスリン分泌刺激性ポリペプチド(glucose-dependent insulinotropic polypeptide: GIP)とGLP-1受容体の長時間作用型アゴニストであり、肥満患者において 12〜21%の体重減少をもたらす。しかし、肥満の HFpEF 患者における効果についてはデータが必要である。我々は、心不全イベントの悪化、健康状態、機能的能力に対するチルゼパチドの効果を検討するために長期試験を行った。

方法

この国際二重盲検無作為化プラセボ対照試験では、左室駆出率が 50%以上で、BMI が 30 以上の心不全患者 731 例を 1:1の割合で無作為に割り付け、チルゼパチド(最大 15 mg を週 1 回皮下投与)とプラセボを少なくとも 52 週間投与した。2 つの主要エンドポイントは、心血管系の原因による判定死亡または心不全イベントの悪化(time to first time event 解析で評価)と Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire clinical summary score(KCCQ-CSS;スコアは 0 から 100 まであり、スコアが高いほど QOL が良好であることを示す)のベースラインから 52 週までの変化の複合であった。

結果

合計 364 例がチルゼパチド群に、367 例がプラセボ群に割り付けられた。追跡期間の中央値は 104 週であった。

表 1. ベースラインの患者背景

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027#t1

心血管系の原因による死亡または心不全の悪化が判定されたのは、チルゼパチド群で 36 例(9.9%)、プラセボ群で 56 例(15.3%)であった(ハザード比 0.62;95%信頼区間[confidence interval: CI], 0.41~0.95;P = 0.026)。

図 1. 心血管死または心不全の増悪の複合アウトカムの累積発生率

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027#f1

心不全イベントの悪化は、チルゼパチド群で 29 例(8.0%)、プラセボ群で 52 例(14.2%)に発生し(ハザード比 0.54;95%CI, 0.34~0.85)、心血管系の原因による判定死亡は、それぞれ 8 例(2.2%)、5 例(1.4%)に発生した(ハザード比 1.58;95%CI, 0.52~4.83)。

表 2. 主要および副次アウトカム

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027#t2

52 週時点の KCCQ-CSS の平均(±SD)変化は、プラセボ群の 12.7±1.3 に対し、チルゼパチド群で 19.5±1.2 であった(群間差、6.9;95%CI, 3.3~10.6;P <0.001)。

図 2. KCCQ-CSS の変化

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027#f3

試験薬の投与中止に至った有害事象(主に消化器系)は、チルゼパチド群で 23 例(6.3%)、プラセボ群で 5 例(1.4%)に発現した。

議論

SUMMIT 試験は、心血管系の原因による死亡と心不全の悪化イベントを、当初は機能的評価を含む複合エンドポイントの一部として評価し、後に単独の主要複合エンドポイントとして評価することにより、心不全の主要有害転帰に対するチルゼパチドの長期効果を前向きに評価するようにデザインされた。中央値 2 年間で、チルゼパチドはプラセボよりも主要複合エンドポイントイベントのリスクが低いことが観察された。この効果は、健康状態(KCCQ-CSS で評価)と運動耐容能(6 分間歩行距離で評価)の改善、体重と全身性炎症のマーカーである高感度 CRP 値の減少によって並行して認められた。これらの結果は、HFpEF 患者におけるセマグルチドの効果に関するメタアナリシスで報告されたものと同様であった。

以前の試験とは異なり、SUMMIT 試験では患者の組み入れ基準にナトリウム利尿ペプチド高値を入れなかった。なぜなら、肥満が原因の HFpEF 患者の多くでは、心充満圧が上昇し、機能障害がかなりあるにもかかわらず、これらのペプチドが有意に上昇することはないからである。 SUMMIT 試験におけるベースライン時の NT-proBNP 値の中央値は 200 pg/ml 未満であったが、患者は健康状態や運動耐容能に著明な制限があり、半数近くが過去 12 ヵ月以内に入院や点滴治療に至る心不全の悪化を経験していた。セマグルチドの肥満関連 HFpEF に対する効果を評価した STEP-HFpEF 試験に登録された患者は、ベースラインの NT-proBNP 値が SUMMIT 試験の患者の 2 倍であったが、SUMMIT 試験の方が心不全イベントを発症した患者の割合が高かった。2 つの主要エンドポイントに対するチルゼパチドの効果は、NT-proBNP 値が 200 pg/ml 未満の患者では減弱していないように思われた(図 3)。

図 3. 主要アウトカムについてのサブグループ解析

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027?logout=true#f3

これらの所見を総合すると、治療開始にはナトリウム利尿ペプチドの著明な上昇が必要であるため、肥満関連 HFpEF 患者の多くはチルゼパチドの恩恵から除外される可能性があることが示唆される。

胃腸症状はチルゼパチドでよくみられたが、一般に時間とともに消失し、治療中止に至った患者はわずか 4%であった。重篤な有害事象は両群で同程度の頻度で発生した。心血管系の原因による死亡と原因不明の死亡(HFpEF を対象とした他の試験のデザインとは対照的に、これらは心血管系の原因による死亡として一括りにされた)はチルゼパチド群で 10 例、プラセボ群で 5 例にみられたが、これらの死亡のうち心不全の悪化が先行したのは 4 例のみであり、HFpEF 患者における心血管系の原因による死亡は心不全の進行を反映していない可能性があるという前提に一致する所見であった。主要評価項目のうち、死因不明を除外した複合エンドポイントの解析結果は、報告された治療効果と一致していた。注目すべきは、長期転帰を評価した試験において、GLP-1 受容体作動薬による治療を受けた糖尿病または肥満の患者では、心血管系の原因による死亡およびあらゆる原因による死亡のリスクが減少していたことである。

チルゼパチドの効果は、おそらく脂肪量を減少させ、HFpEF の病態の根底にあると思われる血漿量の増加と炎症反応を減少させるチルゼパチドの能力に関連している。チルゼパチドを投与された患者では、セマグルチドを用いた試験で観察されたように、高感度 CRP 値が低下した。

チルゼパチドの効果は、おそらく脂肪量を減少させ、駆出率が維持された心不全の病態の根底にあると思われる、結果として生じる血漿量の膨張と炎症反応を減少させる能力に関連している。体重減少とは無関係に、GLP-1 受容体を刺激すると、脂肪細胞の炎症の状態を逆転させ、心筋の微小血管を減少させ、線維化を引き起こす脂肪細胞の能力を低下させる可能性がある。GIP 受容体は心外膜脂肪細胞に豊富であり、GLP-1 受容体作動薬に GIP 受容体作動薬を加えると、体重がさらに減少するだけでなく、隣接する心臓組織における炎症も抑制される可能性がある。チルゼパチドの収縮期血圧低下作用と心拍数増加作用は、HFpEF 患者における有益な効果に寄与している可能性がある。

本試験の重要な限界は、適格基準として BMI を 30 以上と規定したことである。しかし、HFpEF 患者の多くは、BMI は 30 未満であるが、過剰な内臓脂肪の指標としてより信頼性の高いウエスト-身長比の異常(すなわち、0.5 以上)を有している。

この試験では、駆出率が保たれ、肥満があり、機能障害を有する心不全患者において、週 1 回のチルゼパチド投与が中央値で 2 年間継続することにより、心不全イベントの悪化または心血管系の原因による死亡の複合リスクを減少させ、同時に健康状態を改善した。

元論文

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2410027