これまで説明してきた通り、海藻類、貝類、たこ、えびなどの定着性の水産動植物は、日本全国の多くの地域で第一種共同漁業権の対象とされている。

そして、遊漁者がこれらを採捕し、その結果、漁業権者の操業利益を著しく害した場合には、「漁業権の侵害」にあたることとなる。

しかし、よく注意して探せば、漁業権者の利益を害することなく適法にこれらの遊漁を楽しむことのできる場所を見つけることも十分可能である。

第一種共同漁業権の対象となる水産動植物の種類は、全国あるいは各県ごとに一律に定められているわけではなく、各漁場区域ごと(漁協ごと)に種類を特定して定められており、その内容は必ずしも同一ではない。

ある区域では漁業権の対象でも、隣接する別の区域では漁業権の対象ではないという例も多い。

漁業権は、当該区域において行われている漁業の実態に応じて設定されているため、実際にその場所で当該水産動植物を対象とする漁業が行われていない場合には、漁業権も当然にして設定されていないのである。

漁場区域ごとの漁業権の内容については、県のHP等で確認することができる。

千葉県においては、平成25年に漁業権の免許の更新がなされており、第一種共同漁業権の免許の期限は10年なので、平成35年までは原則この内容で継続されるということになる。

これによれば、例えばタコについては、富津~館山間の内房一帯と、勝浦周辺、銚子周辺で漁業権が設定されているが、それ以外の外房エリアでは漁業権の対象外である。

また、イセエビについては、大網白里から旭にかけての九十九里エリアが対象外になっている。

逆にハマグリは、磯場のエリアでは対象外になっている。

このような地域間の差異は、端的に各地域の漁業の実態を反映したものと考えられる。

地理的条件等により、その対象がそもそも棲息していないか、あるいは棲息数が乏しいために、それらを対象とする漁業が行われていない地域では、当然にして漁業権は設定されていない。

一方で、東京湾市川地先のホンビノスガイのように、新たに漁業権の対象が追加される例もある。

商業ベースで流通するようになったのは比較的最近の事であり、その時々の漁業の実態を反映して見直しがなされたひとつの例であるということができる。

また、かつては漁業権が設定されていたが、現在は漁業権のない場所もある。

例えば、もともとは漁業者がいたけれども、工業港や発電所その他の施設が建設され、廃業補償と引き換えに漁業権が廃止された場所。

これは全国各地の都市近郊エリアに広範に存在すると思われる(注)。

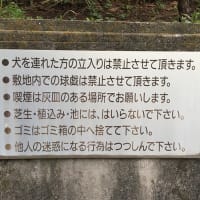

なお、私たち遊漁者が釣りや潮干狩りのャCントを探すにあたり、最も一般的で手軽な方法は、市販のガイドブックやインターネット情報等を利用することであるが、これには十分な注意が必要である。

上でも述べた通り、千葉県における漁業権の免許は平成25年9月に一斉更新されており、それ以前と比べると、私が気が付いたものだけでもいくつか内容が変更されている。

従って、平成25年8月以前の古い情報に基づいて記述された各種資料の内容の正確性については、疑ってかかった方が良い。

漁業権に配慮する必要のある釣り(例えば、最近流行りのタコエギなど)をされる方は、他人の話を鵜呑みにすることなく、自分自身で最新の原典資料にあたって確認されることをお勧めする。

下記リンク先の千葉県HPにて、千葉県における漁業権の概要(平成25年度版)が掲示されているので、適宜利用されたい。

~つづく~

(目次ページへ)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(注)

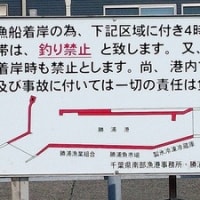

外国船が入港する国際港では、テロ防止のためのSOLAS条約に基づく立入禁止区域が設けられているので注意する必要がある。

<参考資料>

○千葉県HPより、ちばの漁業(漁業制度・漁業権について)

最新の画像もっと見る

最近の「釣りのマナーとルール」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- 釣行記:①蓮沼~一宮海岸(33)

- 釣行記:②岬町~御宿(28)

- 釣行記:③勝浦~鵜原(99)

- 釣行記:④守谷~興津(16)

- 釣行記:⑤浜行川~天津小湊(94)

- 釣行記:⑥鴨川~千倉(34)

- 釣行記:⑦白浜~洲崎(35)

- 釣行記:⑧館山~富浦(35)

- 釣行記:⑨富山~富津(16)

- 釣行記:⑩その他(298)

- 釣場風景:①蓮沼~一宮海岸(14)

- 釣場風景:②岬町~御宿(32)

- 釣場風景:③勝浦~鵜原(29)

- 釣場風景:④守谷~興津(14)

- 釣場風景:⑤浜行川~天津小湊(16)

- 釣場風景:⑥鴨川~千倉(32)

- 釣場風景:⑦白浜~洲崎(25)

- 釣場風景:⑧館山~富浦(18)

- 釣場風景:⑨富山~富津(22)

- 釣場風景:⑩その他(8)

- 年次釣果報告(16)

- 道具箱:リール・ロッド(104)

- 道具箱:ルアー(88)

- 道具箱:その他(216)

- 釣りのマナーとルール(35)

- UMAハンターズ(4)

- ブラックバスと環境問題(5)

- ひとやすみ(942)

- コラム(123)

- がんばろうニッポン(45)

- ノンジャンル(22)

- 業務連絡です(52)

バックナンバー

人気記事