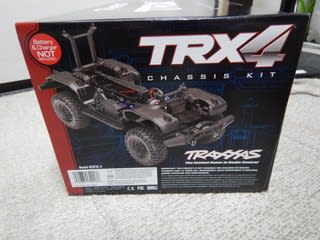

trx4の製作続き・・・

ちなみに、trx4のホイールベースは、

●組立キット、スポーツ、ブロンコ 312MM

●ディフェンダー 324MM

となっている。おそらく、312MMと324MMは、リンクの長さ、プロペラシャフトの長さが違うと思われる。

ヤフオクで買ったjeepボディは、いちおう312MMとあったのだが、あと少しシャーシ側をロングホイールベース化したほうがいい感じだ。

そこで、リアのリンクにスペーサをかませて、ロングホイールベース化することに。

思わず、m3のスペーサを買いそうになったが、trx4はm4なので注意だ。

ちなみに、リンクのネジ部の長さは約10mm。あまりスペーサを入れ過ぎると抜けるかもしれない。

ここで、盲点だったのが、ボールエンド部に、スレッドが切ってない部分が約3mm入り込む構造なので、今回、0.5mmのスペーサをかませただけで、片側 3mm+0.5mm=3.5mm、つまり両側で、7mmのロングホイールベース化になる。3mm入り込んでいるのを知らなくて、いらないスペーサを買ってしまったのは内緒(笑)。

312+7=319mmのホイールベースでこんか感じ。いい感じだ。

ちまにに、インナープロペラシャフトの片側の歯の部分の長さは約20mm。片側に思いっきり寄っても抜けはしない感じだった。気になっらた、あとで、なにかかませて、動きを規制するかも。

ちなみに、trx4のホイールベースは、

●組立キット、スポーツ、ブロンコ 312MM

●ディフェンダー 324MM

となっている。おそらく、312MMと324MMは、リンクの長さ、プロペラシャフトの長さが違うと思われる。

ヤフオクで買ったjeepボディは、いちおう312MMとあったのだが、あと少しシャーシ側をロングホイールベース化したほうがいい感じだ。

そこで、リアのリンクにスペーサをかませて、ロングホイールベース化することに。

思わず、m3のスペーサを買いそうになったが、trx4はm4なので注意だ。

ちなみに、リンクのネジ部の長さは約10mm。あまりスペーサを入れ過ぎると抜けるかもしれない。

ここで、盲点だったのが、ボールエンド部に、スレッドが切ってない部分が約3mm入り込む構造なので、今回、0.5mmのスペーサをかませただけで、片側 3mm+0.5mm=3.5mm、つまり両側で、7mmのロングホイールベース化になる。3mm入り込んでいるのを知らなくて、いらないスペーサを買ってしまったのは内緒(笑)。

312+7=319mmのホイールベースでこんか感じ。いい感じだ。

ちまにに、インナープロペラシャフトの片側の歯の部分の長さは約20mm。片側に思いっきり寄っても抜けはしない感じだった。気になっらた、あとで、なにかかませて、動きを規制するかも。