野原しんのすけ役の声優、矢島晶子さんが突然の降板発表で激震走る埼玉県春日部市。

クレヨンしんちゃんの極初期作にはちょいちょい東武バスらしきクルマが登場します。

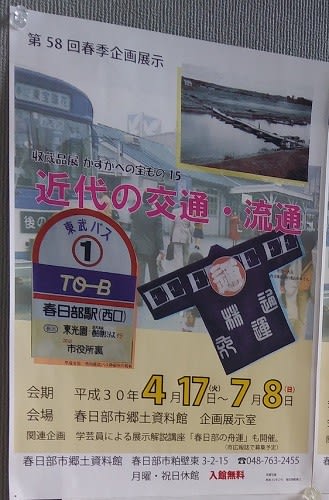

今日、春日部でも東武バスを拝むことができなくなってしまいましたが当時の面影を偲ぶいくつかの品が用意された企画展示会が春日部郷土資料館で開催中です。

なにより告知ポスターには「東宝珠花」というわが野田市の地名がデカデカとありますので敬意を表すべく春日部へ行ってきました。

これは巡回展で、春日部市を含む埼玉県の東側の地域、北は行田市から南は八潮、三郷までの市区町村で順繰りに開かれているそうです。

そしてこれら地域は東武鉄道&バスの営業テリトリーそのものです。

われらが野田市のバスが見れそうな松伏町での展示は、わたくし公私ともに忙しかった昨年師走に開催終了しており、やんぬるかな、拝見する機会を逃しました。

巡回展には無料パンフが用意されていて、わたくしも郷土資料館のお姉さんにタダで貰ってきたのですが、表紙や松伏町の頁には野田営業所の東武バスが映っていました。

表紙の1コマ。側面幕が『←松 伏←下 町←野田市駅』と見えるバス。

野田市駅と書いてある以上は、わが東武バス野田営業所の車両に他なりません。

「利用者調査」とありますがラッシュ時のようで車内は随分混んでいるように見えます。

2トーン塗装のワンマン運転車であることが分かりますが、側面幕に系統番号が無いので昭和46~52年頃の光景と思われます。

「旧16号」の東武バス。

旧国道16号とは野田営業所の北01・北02・野03が走っていた埼玉県道そのもののことです。

いすゞBUらしき楕円ライトヘゼルとワンマン表示盤が見えます。

境営業所の下妻~越谷線のバスであったならば日野車両のツーマン車でしょうし、茨城急行だとするとそも塗装が全く異なります。

東芝ストアーの目の前を走っています。

遠き昭和の御世、家電量販店など東京都心に行かなければ目にすることすら出来ず、家電購入を近所で済ませたいとなればこのようなメーカー特約代理店へ行ったものです。

ハズレの製品は置いてないし、内線工事お願いしても手抜きはないし、ラジオ修理程度ならタダでやってくれたり地元密着で親切な人々でした。

わたくし実は電気工事の免状があるのですが、皆様、家の電気が点かないと慌ててすぐ電力会社に電話してませんか? いけません。

スマホか何か生き残った端末で「漏電チェック操作」と検索してその通りにブレーカを動かしてみて該当したなら東京電力ではなくこういった電気屋さんを呼びましょう。

安くすみます。

なお該当しないならば素直に電力会社がよろしいかと思いますが出張料とられても自己責任で。

話が大きくそれる悪い癖がまた出ました。バスの話をしましょう。

このバスが通過しようとしているのは松伏町のどの辺りか分かりますか?

生粋の松伏町民でもわたくしより年少の方はわからないかも知れません。

東芝ストアの目立つ看板のこちら側、ヤマザキパンの看板がある商店の前にバス停ポールが立っているのがうっすら見えます。

これは小学生時代にわたくしがバスから眺めた松伏町役場バス停の風景と瓜二つです。

野田のバスは「松伏町役場」、境や茨急のバスは「松伏町役場前」。

その頃茨城からやってくるバスは不思議なことに役所とか学校とか公けのハコモノが含まれると

必ず「前」とか「入口」とか方向詞を付けて呼ぶのが常で、

例えば「市役所」のことを「野田市役所前」、「関宿町役場」のことを『町』を抜いたうえで「関宿役場前」と言っていました。

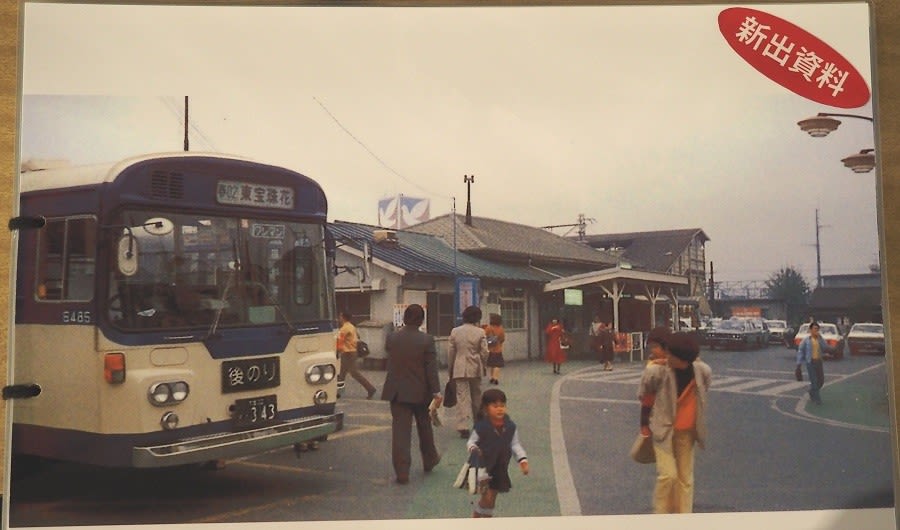

ポスターにも出ていた春日部駅前発東宝珠花行きのバス。(諾撮影)

埼玉県ですがヘッドライトヘゼルが日野タイプのフィレットがけ長方形をなしておりません。

系統番号「春02」とあります。

少年時代、関宿東宝珠花で見聞した記憶によれば系統番号は春10いくつだったと思っていましたが「02」だったんですね。

終点が狭苦しいただの回転場なのでダイヤは野田の野12・野田市駅~東宝珠花線と決してかぶらないように巧みに設定されていました。

後年春日部出張所から境営業所へと移管されると系統番号を消失したので、方向幕を見るたびに一抹の物足りなさを感じたものです。

ところで春01とか春03の行先は一体どこだったのだろうかと「スジ」にうるさいオタクの一人として興味を抑えきれないのですが、

それは春日部の方々にお任せしたいと思います。

これがバス停。昭和まで野田市駅にあったのと同じターコイズブルー色した枠の電照バス停柱なので驚きました。

ずっと後年の昭和末期、高校生のわたくしが関宿から春日部駅東口までやって来たときは電照もへちまもないオレンジ色したポール柱のみで電照柱などどこにも見当たらなかったのでバス停が退化したということになります。

無駄に毛髪量の多いおじさんの頭が邪魔でよく見えませんがトップに横書きで「東武バス」とあり下段中央縦書きで「春日部駅」と赤文字であるスタイルは、野田市駅前にあったのとそっくりです。

のりばは何番と振り分けておらず、この1ヶ所に集約してたようです。

この資料は手でめくることが許されており、指摺れ防止のためラミネート加工が施されていて文字や色が今ひとつ不鮮明ですが、昭和時代の東宝珠花回転場を知る人間にはまさに宝のように思えてきます。

「運行系統図」ボード。

文豪松本清張を彷彿とさせる単色の「点と線」だけの路線図です。

これは車内掲示用ではなくバス停柱に据え付けバス待客に見せることを目的としてます。

野田にも同じようなものがゴロゴロしていましたが途中停留所を大幅に省略した簡略型でした。

簡略にせよなんにせよこのタイプは結構最近まで東武の路線のそこかしこで見かけたスタイルで、残存している停留所があるかもしれません。

春日部出張所の上部組織越谷営業所のものですが春日部管内路線のみを掲載したようです。

春日部出張所は野田出張所に先立つこと1年前、平成12年に越谷営業所ともども廃止されてしまいました。

春日部駅に西口が出来てバス路線が開設されたのは昭和55年のことでした。

前述のとおり東口は春日部出張所ではないので、野田市の地名はどこにも出てきません。

春日部車庫の一つ手前にアニメ『らきすた』で全国的知名度を誇る共栄学園があるのがわかります。

この学校さんは日テレで日曜夜にやっていた「元気が出るテレビ」に昭和61年か62年頃取り上げられたことがあって、

兵藤ゆきが担当するロケVTR冒頭に春日部駅の看板とともに、この行先を掲げた大型方向幕を擁した旧塗装の青い東武バスがアップになって出てきました。

バス停標柱の停留所名板。春日部駅(西口)とあります。

これだけ幅広いボードですからひまわり型柱には当然付けられず、頭が丸いのですいせん型柱に付いていたものでしょう。

「TOBU」ではなく「TOーB」となっている、これだけで資料的価値を増します。

「国民年金 春日部エミナース」だけ手書きの臭いがふんぷんとしています。

ところで「さっきからお前が言っているバス停の『ひまわり』だの『すいせん』だのとは一体なんだ?」と怪訝に思う方がいるかもしれません。、

せっかく埼玉に来たので埼玉県内のバス停も絡めつつ能書きを2,3お許し願いたいと思います。

東武バス 東光園バス停(平成9年ないし10年。拙親族撮影)

人体のごとく頭部が円になっていて首のように細いパイプが下に続き、胸と腹に表示板が付いているのが「ひまわり型」です。

先のボードの現役時代、春日部東武バス最末期の東光園です。

わたくしはこの時撮影者と居合わせていて、新塗装の春日部駅西口行きの東武バスがちょうど出て行った後に

親族一同の写真を撮りました。それを一部拡大したものです。

なぜか2本立っています。

詳しい方が申されるには遥かかなた白岡町からここまでの東武バスの路線があったそうです。

春日部と白岡とで管轄が異なるので2本あるわけです。

かの東宝珠花では野田・春日部・境の3本が立っていたのを見たことがあります。

だいたい漫画やアニメで表現されるバス停は殆どがこのスタイルですが(棒バス停の『ラブライブ サンシャイン』等を除く)、都市部では退潮著しく23区内では足立や練馬のような都心から離れた区へ行かないと見かけなくなりました。

手足がないように見えるので「ダルマ型」とも言いますね。

頭のことを円板とか丸板とか停留所名板と言い、停留所名のみならず行先表示と運行業者名表示もセットなのが普通です。

東武バス 大殿井バス停(昭和49年 『昭和50年グラフ 野田』から)

モノクロなうえに埼玉と全く絡みのないバス停で恐縮ですがこの大殿井も「ひまわり型」。

平成元年頃、通りすがりに見かけたら後述のすいせん型に更新されていました。

ちなみにこの円板は「大殿井 (柏03)(野05)野田市駅ゆき 東武バス」と書いてあります。

胸に時刻表があり耐候インキで金属板に文字数字ともに直接肉筆だったことは前回以前このブログのどこかで申し上げたとおりです。

そのまた下に白色板がありますがこれは「ワンマンバスご利用のごあんない」という標題が書かれた白ベタ塗りの金属板で

「車掌はいない、整理券取り忘れるな、小銭を用意しろ」等々当時まだ珍しい存在だったワンマンバスの注意点を列記した文章がしっかりした濃青の商業文字で焼付けられていました。

東武バス エローラバス停(平成13年9月 拙撮影)。

埼玉県松伏町にあった「すいせん型」です。

先のボードはこのタイプに付いていたと思います。

あたかもエジプトのメジェド神のように先端が丸い寸胴、脚だけはフラミンゴみたいヒョイと一本足で、

スーパースターのお出ましが無いまま土台の石に続く、というスタイルです。

ピンクのサウスポーはいませんが久しく東武鉄道が地域独占を続けたこの地に突如参入したピンクのタローズバスを周辺でよく見かけました。

すいせん型と似たスタイルに頭と胴の間にくびれを一か所設けたパターンもあって「しらゆり型」と言われています。

東武バス 越谷駅バスのりば(昭和45年 『広報こしがや 1970年4/15号』から)

ところで、すいせん型に脚が増えて2本足タイプのものを「二面型」と言うそうです。

R13型でしょうかお尻を向けた「埼3 8(?)-35」ナンバーの東武バスの左側に何本も見えます。

右方の「1-43」とある東武バスの前方方向幕には「岩 槻 駅」と書いてあります。

展示品に戻りまして、「検札バサミ」。

こればっかりはもう、バスに車掌さんがいた時代を知らない人にはチンプンカンプンでしょう。

母に抱かれて野田や松戸、柏で垣間見た車掌さんのハサミは、まるでバルタン星人のそれみたいにドデカク見えましたが大人になってから見るとまあ小さい小さい。

鉄道の改札ハサミと違って周波数の大きいカチカチという音がせず、ダンボールに穴を開けるときのような「サクっ」という優しく柔らかな音であった、と記憶しています。

乗合馬車時刻表。

表中の「粕壁ヨリ寶珠花行」「寶珠花ヨリ粕壁行」とあるものは後年、春日部駅~野田市駅間を結んだ路線のプロトタイプをなすものです。

野田で生まれた者がひとたびこれを見たならば、たちまち江戸川県境を越えた感動を覚え身の震えが止まらなくなるであろうほどに最高級の資料です。

岩槻自動車時刻表。

岩槻自動車株式会社はもともと埼玉の実業家の方が設立されたバス会社ですが、すぐに野田町の総武鉄道に吸収されます。

もしも昭和初期に『埼玉県政財界人チャリティ歌謡祭』があったら野田醤油の重役たちが出演していたかも知れません。

総武鉄道関係の資料は他にも多数ありましたのでいわゆる「歴史鉄」「SL鉄」な方々はぜひ春日部へ足をお運びくださいませ。

この展示会は陸上交通と水運とでウエイトの偏りがあまり感じられない良いものでした。

正直水運史については野田の小学校では春日部の小学校の何倍も「ああ利根運河はスバラシイー、通運丸が江戸川と利根川と利根運河でウンタラカンタラ」と念仏のように口やかましく授業で聞かされ続けているので子供たちはみな食傷してしまい、わたくしのように水運とは文字通り水と油の関係にある路線バスに走った小学生も出てくる始末です。

しかしながらこの展示文書は「春日部の人が見て興味沸くのだろうか」と心配になるくらい野田の地名がやたら出てくるので「たまには川のことでも見てみるか」と時間をかけて凝視してました。

皇太子殿下が専門にしてるくらいなので水運史もハマれば面白いのでしょう。

10時ごろ入館してなんだかんだで1時間以上見て回りお腹が空きました。

水っぽいものを見た後なので、帰りは春日部名物、野田線ホームの天ぷらラーメンを胃袋に給油して帰りました。

アーバン・・・パーク・・・ライン? いえ、知らない子ですね。

巡回展は7月に春日部を終えた後、蓮田・幸手・吉川・三郷と巡回していきます。