バス路線の記録というものは探そうと思うといろいろ出てくるものですが、

側面方向幕の記録、なかんずく廃止路線の側面方向幕の記録というのはそう簡単には出てこないものでしょう。

ところでわたくしは小学6年生の時、愛宕駅から野田市駅まで電車ならわずか一駅のところを、北越谷駅発岩井車庫行きのバスに愛宕駅から乗って、

茨城県側に入って2つ目の停留所「小山入口」で降り、道の反対側のバス停から、約10分後に来た小山経由野田市駅行きで終点まで乗って、

鉄道わずか一駅間をバス路線2便使って移動した、という風変わりなことをしたことがあります。

土地勘に明るい地元の人にしかこの風変わりさが伝わらないとは思いますが。

東武バス境営業所の車両は見かけるたびに後部や側方に茨城の地酒「徳正宗」の巨大な広告板がくっついており、

どうしても子供という生き物は派手なものに視線を奪われがちなので側面方向幕のチェックを怠っておりました。

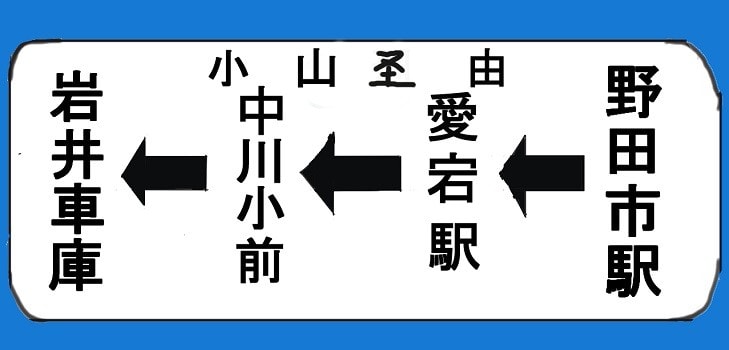

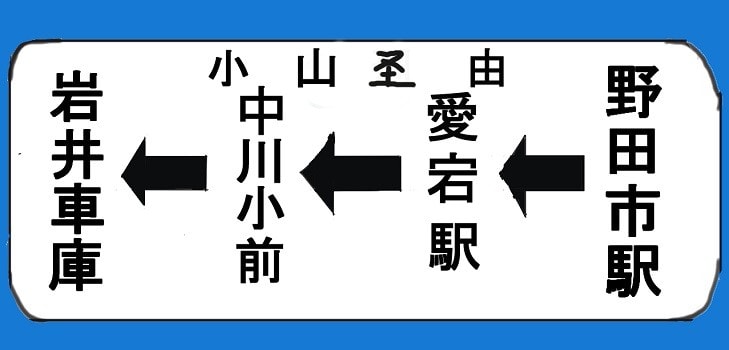

わたくしはこのとき初めて野田市駅~小山~岩井車庫線の側面方向幕をまじまじ観察しましたが、

面白いことに前方方向幕と同じように上部に「小山圣由」と追記されていました。

これは野田でも柏でもついぞ見かけたことのないスタイルでした。

「経由」を「圣由」と書くのは当時は普通のことでしたが現代では「圣」が珍しい漢字のようで変換しても

出てこないのでわたくしのフリーハンドで記入しました。

境車庫行き。後年関宿中央ターミナルができて宝珠花上町は廃止されてしまいました。

ここに挙げたのは昭和56、57年当時の記憶によるものですが、

平成3年頃、宝珠花の大凧祭りを見にいこうと乗ったところ

中戸だったか親野井だったか経由停留所名が全然違うものに変わっていて「少年時代の思い出がまた一つ失われた」と落胆したものです。

境まで行かず途中関宿で折り返して野田市駅に来ていた工業団地入口行き。

現今の関宿はやま工業団地とは似て非なる停留所です。

もともとは野田営業所の「関宿工業団地行き」という路線でしたが境営業所に移管されたら「関宿」が取れ、どこの工業団地のことだかわからない表記でした。

表記の停留所名のチョイスも境車庫行きとは全然異なっていました。

同じく関宿へ行く東宝珠花行き。関宿と言っても旧関宿町ではなく旧木間ヶ瀬村までしか行きません。

野田営業所管轄なので系統番号が付きます。

野田市駅発は日中に3本でしたが東宝珠花発は朝6時20分頃発の始発があって計4本ありました。

木間ヶ瀬小前はバス停にもそのように書かれていましたが、車内テープでは「次は・・・木間ヶ瀬小『ガッコウ』前」と言っていました。

キマガセというこれまた風変わりな地名はかつてここに平将門公の騎馬隊の陣屋があったそうで「駒が馳せる」がキマガセに転訛したそうです。

どこかでお話したように当時のワンマンバスは始発地以外ではまず終点や経由地を案内しませんから、

今よりも側面方向幕(LED)が有用だったかもしれません。

また野田には例えば水海道の関鉄バスのような「神田山→岩井」のごとく矢印を書き加えた前方方向幕は一つもありませんでしたから

利用時に側面方向幕を見た人が意外と存在したかもしれません。

さて、

この野12は昨年ブログに昭和時代の乗車記を書かせていただきましたが、

野06のブログに比べるとちょっとあっさりしすぎたか、という思いがいたします。

小山経由岩井車庫線と野12線は未だにどれだけ検索しても他人様の乗車記が見つかりません。

歴史の風化は恐ろしいもので関宿町の人でも野12を語れる人がいなくなっているかもしれません。

次回は再び野12 東宝珠花線に乗った記憶をお話したいと思います。

側面方向幕の記録、なかんずく廃止路線の側面方向幕の記録というのはそう簡単には出てこないものでしょう。

ところでわたくしは小学6年生の時、愛宕駅から野田市駅まで電車ならわずか一駅のところを、北越谷駅発岩井車庫行きのバスに愛宕駅から乗って、

茨城県側に入って2つ目の停留所「小山入口」で降り、道の反対側のバス停から、約10分後に来た小山経由野田市駅行きで終点まで乗って、

鉄道わずか一駅間をバス路線2便使って移動した、という風変わりなことをしたことがあります。

土地勘に明るい地元の人にしかこの風変わりさが伝わらないとは思いますが。

東武バス境営業所の車両は見かけるたびに後部や側方に茨城の地酒「徳正宗」の巨大な広告板がくっついており、

どうしても子供という生き物は派手なものに視線を奪われがちなので側面方向幕のチェックを怠っておりました。

わたくしはこのとき初めて野田市駅~小山~岩井車庫線の側面方向幕をまじまじ観察しましたが、

面白いことに前方方向幕と同じように上部に「小山圣由」と追記されていました。

これは野田でも柏でもついぞ見かけたことのないスタイルでした。

「経由」を「圣由」と書くのは当時は普通のことでしたが現代では「圣」が珍しい漢字のようで変換しても

出てこないのでわたくしのフリーハンドで記入しました。

境車庫行き。後年関宿中央ターミナルができて宝珠花上町は廃止されてしまいました。

ここに挙げたのは昭和56、57年当時の記憶によるものですが、

平成3年頃、宝珠花の大凧祭りを見にいこうと乗ったところ

中戸だったか親野井だったか経由停留所名が全然違うものに変わっていて「少年時代の思い出がまた一つ失われた」と落胆したものです。

境まで行かず途中関宿で折り返して野田市駅に来ていた工業団地入口行き。

現今の関宿はやま工業団地とは似て非なる停留所です。

もともとは野田営業所の「関宿工業団地行き」という路線でしたが境営業所に移管されたら「関宿」が取れ、どこの工業団地のことだかわからない表記でした。

表記の停留所名のチョイスも境車庫行きとは全然異なっていました。

同じく関宿へ行く東宝珠花行き。関宿と言っても旧関宿町ではなく旧木間ヶ瀬村までしか行きません。

野田営業所管轄なので系統番号が付きます。

野田市駅発は日中に3本でしたが東宝珠花発は朝6時20分頃発の始発があって計4本ありました。

木間ヶ瀬小前はバス停にもそのように書かれていましたが、車内テープでは「次は・・・木間ヶ瀬小『ガッコウ』前」と言っていました。

キマガセというこれまた風変わりな地名はかつてここに平将門公の騎馬隊の陣屋があったそうで「駒が馳せる」がキマガセに転訛したそうです。

どこかでお話したように当時のワンマンバスは始発地以外ではまず終点や経由地を案内しませんから、

今よりも側面方向幕(LED)が有用だったかもしれません。

また野田には例えば水海道の関鉄バスのような「神田山→岩井」のごとく矢印を書き加えた前方方向幕は一つもありませんでしたから

利用時に側面方向幕を見た人が意外と存在したかもしれません。

さて、

この野12は昨年ブログに昭和時代の乗車記を書かせていただきましたが、

野06のブログに比べるとちょっとあっさりしすぎたか、という思いがいたします。

小山経由岩井車庫線と野12線は未だにどれだけ検索しても他人様の乗車記が見つかりません。

歴史の風化は恐ろしいもので関宿町の人でも野12を語れる人がいなくなっているかもしれません。

次回は再び野12 東宝珠花線に乗った記憶をお話したいと思います。