咳なし、くしゃみなし、石鹸持った、除菌シート持った。

咳なし、くしゃみなし、石鹸持った、除菌シート持った。

箱ごとマスク持った、体温36.5℃平熱よし。

箱ごとマスク持った、体温36.5℃平熱よし。

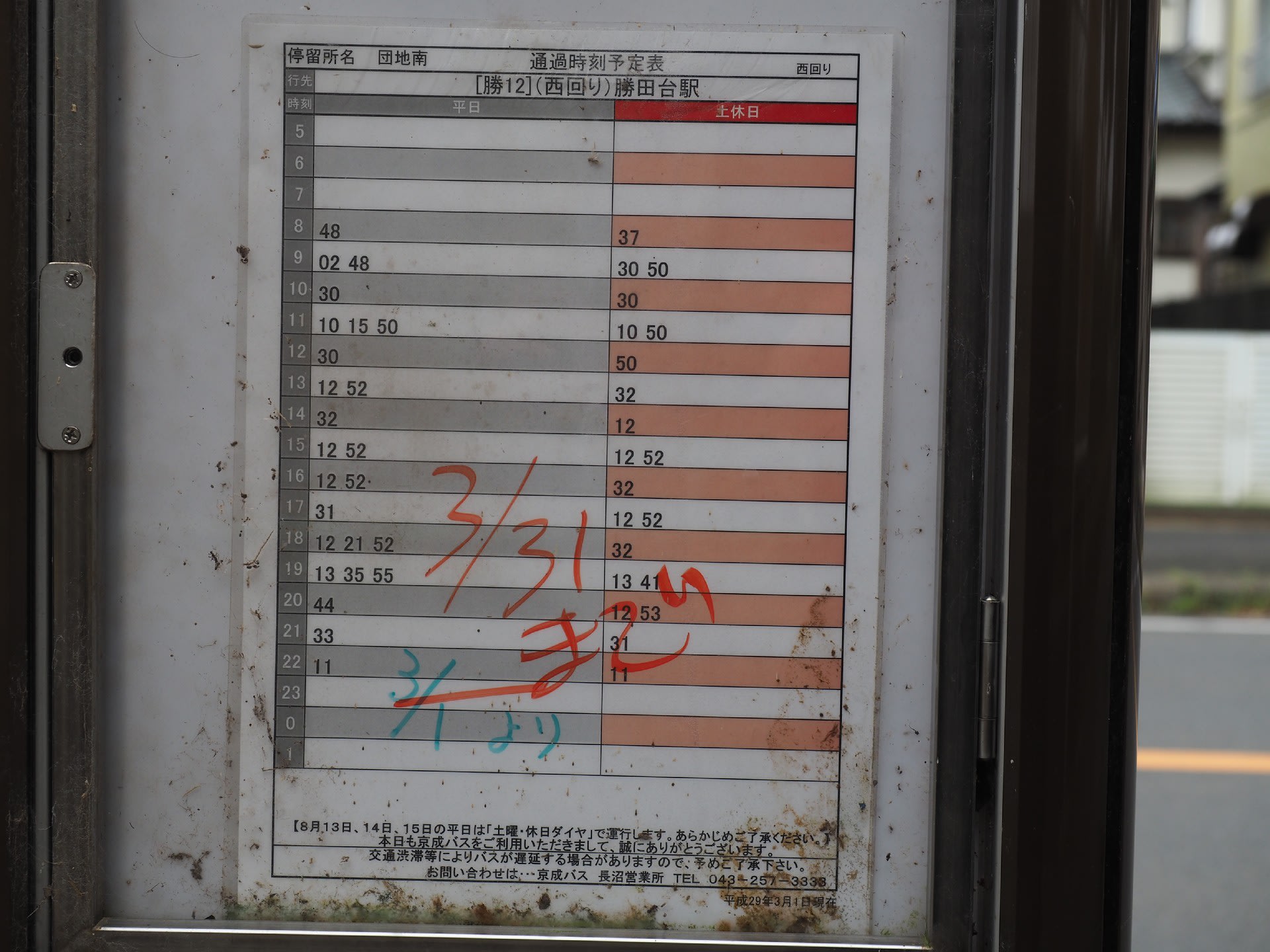

2020年3月31日、都内から京成電車に揺られること約1時間、わたくしは千葉県八千代市の勝田台なる土地を訪れました。

2020年3月31日、都内から京成電車に揺られること約1時間、わたくしは千葉県八千代市の勝田台なる土地を訪れました。

勝田台駅は東葉高速鉄道の起点にもなっておりますね。しかしこの鉄道、噂どおり西船橋までの運賃が京成で上野から勝田台まで乗ってくるよりもさらに高いという、マスクの転売行為がチャリティに見えるほどの高運賃設定で地元の方々の生活が心配になってまいります。

勝田台駅は東葉高速鉄道の起点にもなっておりますね。しかしこの鉄道、噂どおり西船橋までの運賃が京成で上野から勝田台まで乗ってくるよりもさらに高いという、マスクの転売行為がチャリティに見えるほどの高運賃設定で地元の方々の生活が心配になってまいります。

勝田台の駅まわりを見ますと京成の文字がやたらあちこちにありますが、道行くバスには東洋バスや京成系の千葉内陸バスもまた多く見受けられます。

勝田台の駅まわりを見ますと京成の文字がやたらあちこちにありますが、道行くバスには東洋バスや京成系の千葉内陸バスもまた多く見受けられます。

東洋バスは独立系なので独自のバス停を設けているようですが、塗装には恐らく車両と同じ赤色を使用したようでUV退色してしまっています。

東洋バスは独立系なので独自のバス停を設けているようですが、塗装には恐らく車両と同じ赤色を使用したようでUV退色してしまっています。

これらバス路線のなかに京成バスの勝田台団地循環という路線がありそのうち勝12が廃止されるというので乗りに来たのです。ただし感染拡大に注意しながら。

これらバス路線のなかに京成バスの勝田台団地循環という路線がありそのうち勝12が廃止されるというので乗りに来たのです。ただし感染拡大に注意しながら。

循環経路はこんな感じで東が先か西が先かでわざわざ系統を勝11と勝12に分けています。こういう経路の形をラケット型と申しますね。都内と同じ均一運賃の前乗りですが170円ということは都内より50円安い。勝田台団地循環線には東回りと西回りの2タイプがあり、こういう場合他地域の路線だと例えば午前中は東、午後は西というように時間帯で分けてしまうと思いますが、これは東西変わりばんこになるように設定されているようです。

循環経路はこんな感じで東が先か西が先かでわざわざ系統を勝11と勝12に分けています。こういう経路の形をラケット型と申しますね。都内と同じ均一運賃の前乗りですが170円ということは都内より50円安い。勝田台団地循環線には東回りと西回りの2タイプがあり、こういう場合他地域の路線だと例えば午前中は東、午後は西というように時間帯で分けてしまうと思いますが、これは東西変わりばんこになるように設定されているようです。

都内から乗って来た成田空港行き特急はこのご時世ですから全くのガラガラで厚生労働省推奨の他者との2メートルの離隔を十分とれるほどでした。しかしながら万が一コロナウイルスがひっついてたら大変なので周囲の開放空間を小一時間ほっつき歩いて叩き落としましょう。幸い平日の曇天下の真昼間なので外出者が非常に少ない。開放空間を経ることなくいきなり電車からバスへと密閉空間ばかり行っていては感染拡大の恐れがあるそうです。これは勤め先の産業医からの受け売りです。

チャリティといえば24時間TVの募金で購入したという福祉車両。こういう車、アフリカの干ばつ地域とか中近東のクルド地区とかそういうところに寄贈されてるのかと思ってましたが日本にもあるのですな。

チャリティといえば24時間TVの募金で購入したという福祉車両。こういう車、アフリカの干ばつ地域とか中近東のクルド地区とかそういうところに寄贈されてるのかと思ってましたが日本にもあるのですな。

勝田台団地は昭和43年に出来た戸建て住宅街だそうです。

勝田台団地は昭和43年に出来た戸建て住宅街だそうです。

団地の一角にある通学路の道路標識。普通は歩いている子供のシルエットが描かれた黄色いものだと思いますが、これはランドセルが描かれている今まで見たことない標識です。

この団地は道路標識のみならず踏切警報機も青い! 石井政明さんとはどのような方でしょうか。

この団地は道路標識のみならず踏切警報機も青い! 石井政明さんとはどのような方でしょうか。

二丁目。バス停ポールは電照行灯型で架空電線から分岐して上部の受電点まで伸びる引込線を支持する「引込小柱」がすぐ隣に立っています。小柱はポールとの建材一体感を醸し出すためにバス停フレームと同じブラウン色のものを立てています。

二丁目。バス停ポールは電照行灯型で架空電線から分岐して上部の受電点まで伸びる引込線を支持する「引込小柱」がすぐ隣に立っています。小柱はポールとの建材一体感を醸し出すためにバス停フレームと同じブラウン色のものを立てています。

そのバス停を遡ったところにはにはうなぎの良い香りが漂っております。

そのバス停を遡ったところにはにはうなぎの良い香りが漂っております。

ここ八千代市から利根川までは恐らくとんでもない距離があると思いますが何故か「大とね」という名前のうなぎ屋さん。かつて本当に利根川に近い関宿町の宝珠花上町というバス停の目の前に古めかしい旅館があったとお話ししましたがその旅館とよく似た店構えなのでしばらく立ち止まって凝視してしまいました。

三丁目西。反対車線を東回り路線の日野レインボーⅡが往きます。

三丁目西。反対車線を東回り路線の日野レインボーⅡが往きます。

四丁目西。他のバス停では風雨で文字が擦れボロボロで判読不能に陥っていた「勝田台団地線 運行会社変更のお知らせ」がよい状態で掲示されています。

四丁目西。他のバス停では風雨で文字が擦れボロボロで判読不能に陥っていた「勝田台団地線 運行会社変更のお知らせ」がよい状態で掲示されています。

五丁目西。わたくしがバス停まじまじと見てるのに釣られて前をゆく犬の散歩のおじさんもバス停を暫しじーっと見てましたが「なんだよ、何もねえじゃねえか」とわたくしを一睨みして行ってしまいました。

五丁目西。わたくしがバス停まじまじと見てるのに釣られて前をゆく犬の散歩のおじさんもバス停を暫しじーっと見てましたが「なんだよ、何もねえじゃねえか」とわたくしを一睨みして行ってしまいました。

最も始発地から最遠に位置する団地南。ん?社番N572ということは先ほど三丁目西で見た東回りのバスと同じ車両です。勝田台団地線はここからまた駅への距離を詰めていくわけです。後方に勝田台南小学校の桜が咲いています。

最も始発地から最遠に位置する団地南。ん?社番N572ということは先ほど三丁目西で見た東回りのバスと同じ車両です。勝田台団地線はここからまた駅への距離を詰めていくわけです。後方に勝田台南小学校の桜が咲いています。

このあたりは駅から最も遠いので一種の商店街が出来上がっていたようでノスタルジーに満ちた景観が見られます。

このあたりは駅から最も遠いので一種の商店街が出来上がっていたようでノスタルジーに満ちた景観が見られます。

豆腐屋さんの白髪頭のご主人が表に出ていて鳩に餌をあげておられ、おからでも買って話しかけようかなと思いましたがコロナ感染予防のソーシャルディスタンスを守りました。

住所としての勝田台団地は6丁目まであるそうですが、この路線は以降5、4、3と丁目を遡り「東」を名前のお尻につけるようになります。住宅街にありがちなつまらない名前のバス停ばかりですがその片っぽが無くなるとなれば不思議と味わい深く見えてまいります。

住所としての勝田台団地は6丁目まであるそうですが、この路線は以降5、4、3と丁目を遡り「東」を名前のお尻につけるようになります。住宅街にありがちなつまらない名前のバス停ばかりですがその片っぽが無くなるとなれば不思議と味わい深く見えてまいります。

ところで団地のバス停はみんな碍子引きされた引込線が頭にひっついてる電照灯式であることがお判りになられたと思います。

ところで団地のバス停はみんな碍子引きされた引込線が頭にひっついてる電照灯式であることがお判りになられたと思います。

青い玉っころを引き留め碍子(ガイシ)といい、碍子がギューッとひっぱてるのがメッセンジャーワイヤー、メッセンジャーに黒いバインドで結束されて右上からバス停に下がってきて碍子にひっかけられることなく二股にわかれて白テープが巻かれその先に黄色く細いのと接続されているケーブルが電灯引込線です。黄色いテープかチューブがあるところを責任分界点といいここから電柱側を外線、バス停側を内線といいます。黄色からバス停側にまた細いグレーのケーブルがあって京成バスの社名ボードを経て筐体内部に入っていく一本線を幹線といいます。みなさまのご家庭ではこの幹線の先に漏電遮断器というものがあって遮断器を出ると八岐大蛇の頭のように幾本にも枝分かれして分岐回路となりリビングとか天井の明かりとかあちこちに行きますがバス停は電照灯ひとつしかありませんから分岐しないでそのまま中に入っていってます。

上空にある東京電力電線には6600Vの電気があってこれを「商用電源」といいます。商用電源から取ってる以上バス停にも「電気代」というものが発生します。わたくしは子供の頃「バス停はみんなで使うものだから電気代タダだろ」などと思ってましたがこれは全くもって餓鬼畜生の浅はかさでした。

上空にある東京電力電線には6600Vの電気があってこれを「商用電源」といいます。商用電源から取ってる以上バス停にも「電気代」というものが発生します。わたくしは子供の頃「バス停はみんなで使うものだから電気代タダだろ」などと思ってましたがこれは全くもって餓鬼畜生の浅はかさでした。

みなさまのご近所にある信号機とか道路情報表示器とか怖い怖いオービスも警察の旦那衆が耳を揃えて電気代払っているのです。バス停の場合はバス会社が払うのですが一般のご家庭とは大きく異なり、やはり「みんなで使うものだから」という理由で爆安な料金プランになっています。警察の場合は「公衆街路灯契約」、バス停の場合はそれにイロを付けた「定額電灯契約」でなされるはずです。

高速によくあるソーラーパネルの乗った自給自足型エコバス停の電源は「自家発電源」といいこれはタダです。

なお安いのはバス停だけで、そのバス会社の抱える他の光熱費、電気バスの充電とか折返場の詰所のエアコン代とかターンテーブルの動力電気代だとかが安くなることはありません。接続している負荷が「電灯」しかないことが条件で、そのバス停1本だけの完全個別契約になります。そんなに安いならウチも、と思ってもできません。回路に電灯しかない図面を提出してその図面通りになってるか送電開始前に東電のうるさい人が検査に来ます。図面はしょこたんやケンドーコバヤシに書いてもらったものでもダメで中川礼二級に絵心ない一種電気工事士がCADで作成します。

東京や大阪の超高度集積部のバス停は「まもなくバスが来ます」などと音声出力機能があったりするので電灯ではなく「小型機器」で申請してるかもしれませんが入力400VA以下の条件を満たせば十分に定額電灯です。400VAは制限電流値が4Aと小さいですが、バス停に仕込む長い蛍光灯1本でも0.5Aとかそんなものでしょう。

この団地南停留所を見上げると、行灯から白い蛇腹のチューブのようなものが出て屋根ルーフ天井内側を伝わって小さい照明灯に達しています。白いチューブをPF管といい紫外線に強くその中に引き回しは楽だけど紫外線に弱いFケーブルを通しています。バス停と小照明を合わせても4A以下なのです。

普段日常生活していて「バス停一か所」と聞けば車道を挟んだ上りと下りのバス停2本セットの光景を想起します。私見では引込元の電柱すなわち引込柱が同じで引込線路も一本で途中のどこかにスリーブを入れて2分岐しそれぞれ上下各バス停へ接続されている場合がほとんどでバス停2本をもって1契約にしているのではないかと思います。

普段日常生活していて「バス停一か所」と聞けば車道を挟んだ上りと下りのバス停2本セットの光景を想起します。私見では引込元の電柱すなわち引込柱が同じで引込線路も一本で途中のどこかにスリーブを入れて2分岐しそれぞれ上下各バス停へ接続されている場合がほとんどでバス停2本をもって1契約にしているのではないかと思います。

勝田台団地のような動力需要、高圧需要のほとんどない戸建て住宅街では電力柱とNTT柱が道の一方にのみ建てられることが多いです。

上下バス停の離隔距離が著しく引込柱が別々になってしまう場合の電気の契約は、あくまで例えば、例えばですが、「京成バス 団地南A」と「京成バス 団地南B」という感じで無理やり上下別名の個別契約を作り、1か所のバス停につき2枚の請求書が送られてきます。契約口数が1か2かというのは重要で基本料金が全然違います。

バス会社は往々にして「早収」といって当座預金引落としで支払期限前に電気代を払うので電力会社から信用されており、引込が別々になっていても協議のうえ同一構内扱いにして1契約にしたり、バス会社の敷地の一角を送変電用に貸す代わりにバス停の電気代が無料ないし割引されてるケースもあるそうです。個人でも口座払いにしている方は月々電気代が早収割55円だけ安くなってますし、電柱がうちの庭に建ってるという方には1本あたり年1500円程度の「敷地代」がキャッシュバックされているはずです。

夜になるとチカチカ明かりを灯してきたこれらバス停も4月1日からは西回りは廃止、東回りは京成から千葉内陸バスへと看板替えになります。

夜になるとチカチカ明かりを灯してきたこれらバス停も4月1日からは西回りは廃止、東回りは京成から千葉内陸バスへと看板替えになります。

今ひと歩きして見てきた西回りのバス停は廃用となるので物理的な撤去を要します。根元が丸い植木鉢みたいになってますが植木鉢よりさらに地表下へ埋設していると思われます。バス停といえど一応は電気設備なので政令や電力会社規則で定めた設計強度を満たさないといけません。

するといずれ京成バスが委託した解体屋さんが来て根元をガリガリ掘削して取っ払われるわけですが、頭に引込線がひっついたまんま外してはブレーカーやハツリ工具を通して感電してしまいます。

それで解体屋さんは「3月31日いっぱいで電気使わなくなった『京成バスうんぬん』名義のバス停を何月何日に壊すからそれまでに引込を外してください」と電力会社に電話をします。これで電気代は3月31日までの日数割りで請求終了となります。定額電灯は月間どれだけ使っても月額いくらといういわばサブスクみたいなもので、メーターがないので解約日に検針なんかしません。この点みなさまのご家庭の電気と決定的に異なるところです。メーターなくとも検針員が来る場合がありますが検針目的ではなく定額電灯容量以上に不正使用してないか巡察しているのです。不正使用するとお金は得するでしょうが使ってる電線やケーブルが過大電流に耐え切れず溶断したり最も怖いのは発火して造営物もろとも燃え上がってしまいます。不正軽油でエンジンが馬鹿になっちゃうのよりさらに恐ろしいことです。

バス停のつっ立っている場所のことを強電の世界では「需要場所」と呼んでおります。定額電灯は新設するとき設備の個数を記載しますがこれを「灯数」といいます。上下ばらけて請求があればその需要場所は「灯数1」、上下まとめて1請求だったならば「灯数2」です。団地南は小照明があるので「灯数4」ですな。

バス停のつっ立っている場所のことを強電の世界では「需要場所」と呼んでおります。定額電灯は新設するとき設備の個数を記載しますがこれを「灯数」といいます。上下ばらけて請求があればその需要場所は「灯数1」、上下まとめて1請求だったならば「灯数2」です。団地南は小照明があるので「灯数4」ですな。

メーターのことを「電力計量器」略して「計器」と言います。たまにコインパーキングなんかで従量電灯から定額電灯へ契約変更した後に取り忘れた計器が残存してる変テコな需要場所もありますがさすがに計器付きバス停留所なんてわたくし生まれてこのかた一度も見たことがありません。もしあるとしたら電線地中化区域でバス停用電灯制御盤が地上のどこかに置いてあるような所でしょうがISO絡みで需要家用子計器はあっても請求計算用電力会社計器はなかろうと思います。

さて、そうこうするうち高所作業車がやってきて電源・負荷両側をポッキリ切り離します。これで引込線は「無充電」という状態になり感電の恐れは消えガリガリ思う存分壊し作業ができます。

一方、東回りの方は千葉内陸バスに移管されるだけで撤去を要しません。「京成バス」の部分にガムテでも貼って千葉内陸バスが使用継続するでしょう。

一方、東回りの方は千葉内陸バスに移管されるだけで撤去を要しません。「京成バス」の部分にガムテでも貼って千葉内陸バスが使用継続するでしょう。

バス停が自動点灯するからくりは恐らくは「EEスイッチ」という照度の大小を感知する特殊な開閉器の働きによると思います。バス停みたいな自動点灯を要するものを工事するとき、かつては晴天だろうが曇天だろうが皆既日食でも白夜でも毎日決まった時刻に開閉器に信号を送る「タイムスイッチ」を付けるのが一般的でしたが光量と関係なく動作して不経済なのであまり見かけなくなりました。「タイムスイッチ」を略してTSと言うこともあります。廃れたわけではなく計量法検定をクリアした電子式TSが例えばオール電化住宅の深夜電力通電制御に使われています。千葉くらいの田舎だと機械式TSがまだ頑張ってるかもしれません。

深夜電力のような時刻によっては電気代がうんと安くなるものを「時間帯別電灯契約」といいます。バス停は定額電灯契約で昼も夜も全然関係ないので不動作でない限りTSは何だってOKです。バス停も夜しか電力消費しないのだから「時間帯別電灯契約」にすればいいのでは?というのは給食当番の布マスク2枚配布する以上に愚の骨頂で、日の出日の入の時刻が毎日違うしなにより基本料金が桁違いなので定額電灯にしておかないと運賃大幅値上げしなければならなくなります。

路線は移管するがバス停経費は引き続き京成が負担する、などという特約があれば別ですが東回りはバス停電気料金の負担者が京成バスから千葉内陸バスへと変更になるでありましょう。この段取りに工事士の出番はありませんが京成バスか千葉内陸バスいずれかから東電へ「定額電灯のまま請求先変更する」旨連絡が必要になります。両社の委任があれば工事士でも代行連絡できます。

路線は移管するがバス停経費は引き続き京成が負担する、などという特約があれば別ですが東回りはバス停電気料金の負担者が京成バスから千葉内陸バスへと変更になるでありましょう。この段取りに工事士の出番はありませんが京成バスか千葉内陸バスいずれかから東電へ「定額電灯のまま請求先変更する」旨連絡が必要になります。両社の委任があれば工事士でも代行連絡できます。

電気使う人のことを「需要者」とか「需要家」と言います。どういう日付で区切るのかわかりませんが例えば移管日基準なら勝田台地区設定の3月検針日から3月31日までの日数割りで旧需要家清算、4月1日から4月検針日までの日数割りで新需要家請求開始になります。千葉内陸バスは恐らく「まとめ請求サービス」にしてすでにあるバス停分と合算しての払いにするでしょう。

将来のいつか、既設の京成バス停柱を引っこ抜いて千葉内陸のバス停に置き換えることになるでしょうが蛍光灯からLEDに変わったという場合には「東電現地調査」を依頼すると定額が安くなるかもしれません。電気工事の無駄話が長々続きましたが4月から電力業界は法的分離という新制度下になったので申し上げたような手続きが今なおできるかは不明ですのであしからず。

ときに、千葉県の海岸線から遠く離れた内陸部で生まれたにも拘らずわたくしにはちんぷんかんぷんなこの千葉内陸バスとは一体何者か?

ときに、千葉県の海岸線から遠く離れた内陸部で生まれたにも拘らずわたくしにはちんぷんかんぷんなこの千葉内陸バスとは一体何者か?

昭和53年の『季刊バス』誌によれば「バス6台、免許路線10.14kmをもって昭和51年、四街道駅-千代田団地間、四街道役場前-みそら団地間の2系統で開業、昭和52年住民要望によりみつわ台車庫-千葉駅間開通。各団地入口まで京成と競合している。団地の通勤輸送に徹し通学客は少ないが回数券客は多い。車両は日野RE120とRE140。全て後乗り前降りのワンマン・ロマンスシート。1回1車平均16人を輸送す。各団地は未だ造成中につき新線開通の予定で、さしあたり京成臼井方面への延長も計画中」とのこと。

同誌に掲載されている当時の路線図。『団地』と名の付くものにはめっぽう目がない会社のようで漸次拡大して勝田台まで伸びてきたようです。

同誌に掲載されている当時の路線図。『団地』と名の付くものにはめっぽう目がない会社のようで漸次拡大して勝田台まで伸びてきたようです。

いい加減無駄話を止めてバスに乗りたいと思いますが、均一運賃区間をずっと乗り通すと営業係数がよろしくなかろうと思い、途中の5丁目西から乗ろうと思います。バス停そばのこの花、綺麗ですね。

いい加減無駄話を止めてバスに乗りたいと思いますが、均一運賃区間をずっと乗り通すと営業係数がよろしくなかろうと思い、途中の5丁目西から乗ろうと思います。バス停そばのこの花、綺麗ですね。

空模様が急激に悪くなるなか、勝12西回りのバスが来ました。勝田台駅前の吊り看板には「西廻」と書いてありましたが「回り」になっています。

空模様が急激に悪くなるなか、勝12西回りのバスが来ました。勝田台駅前の吊り看板には「西廻」と書いてありましたが「回り」になっています。

昭和43年開所という勝田台団地。この団地の人々には京成バスが空気のような存在だったでしょう。バスというと京成バスしか思い出せないほどに。

昭和43年開所という勝田台団地。この団地の人々には京成バスが空気のような存在だったでしょう。バスというと京成バスしか思い出せないほどに。

しかし団地の人々を乗せてきた京成バスは桜の花びらのように去ってゆく。昭和人の庭付き一戸建てへの憧れはすさまじい、それは令和人の使い捨てマスクへの欲求の比ではない。通りを照らす明るいバス停のある町に大きな夢をかなえてマイホームを得た若い昭和人たち、その子供、その孫、京成バスは千代に八千代に団地の成長とともにあったはずです。

しかし団地の人々を乗せてきた京成バスは桜の花びらのように去ってゆく。昭和人の庭付き一戸建てへの憧れはすさまじい、それは令和人の使い捨てマスクへの欲求の比ではない。通りを照らす明るいバス停のある町に大きな夢をかなえてマイホームを得た若い昭和人たち、その子供、その孫、京成バスは千代に八千代に団地の成長とともにあったはずです。

同じ千葉に生まれながらこの団地を知らないわたくしは、こんな立派なバス停があるのに残念なことだ、と思います。

次回はバス停が真っ暗闇だった循環バスに乗った思い出をお話ししたいと思います。

勝田台の土地勘がまったくなくあてどもなく参りましたが千葉市のこてはしのすぐお隣なのですね。

16号も沼南町くらいまでしか南下したことがないのでなかなか新鮮な出会いがありました。

今となっては外出自粛で再訪は難しいのですがよい思い出となりました。