越後の大侠客松宮雄次郎(通称、観音寺久左衛門)が北越戦争を会津兼定の刀で戦う

〇松宮雄次郎は筆者の高曾祖父です。

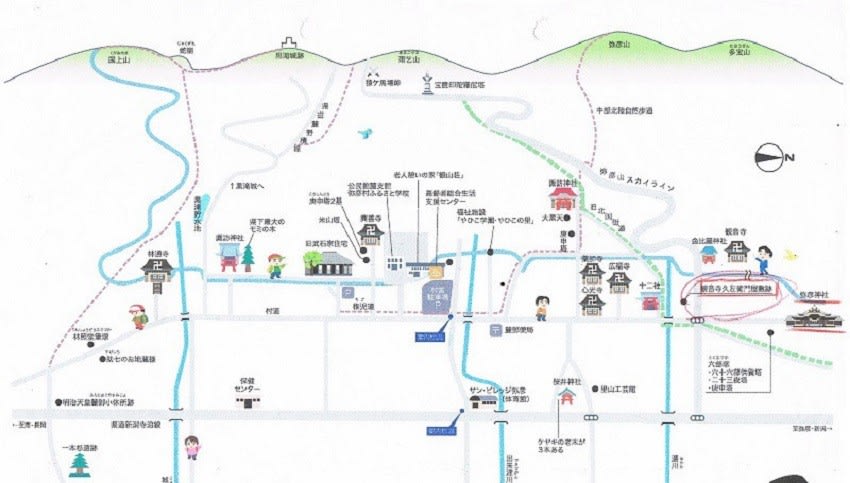

越後の大侠客松宮雄次郎(通称観音寺久左衛門)は文政9年(1826)、父観音寺久左衛門、母ミキの長男として、越後国弥彦村観音寺349番地で生まれ、明治6年に没した。享年48歳

松宮家の当主は、代々、久左衛門を名乗り,集落の民はもとより近郷近在の人々の信頼が厚く「江戸で長兵衛*、北国で久左衛門」とその名を全国に轟かせた侠客であった。(*幡隨院長兵衛、日本の侠客の元祖といわれる)

◎上野源空寺の番隨院長兵衛の墓(昭和2年東京都指定旧跡)

長岡藩の牧野のお殿様が参勤交代で上府する際は、50人の子分(乾分)を従い、陰ながらお守りし、帰参の時も同様で江戸まで登って長岡までお守りした。(大正8年神田伯山の講談より)

◎弥彦村観音寺の松宮家屋敷跡

◎松宮久左衛門(観音寺久左衛門)屋敷跡は観光農園

◎長岡城ものがたりに収録され、先祖の墓前に報告

◎松宮家敷地内にある松宮家墓地(中央が松宮家当主の墓)

◎弥彦村観音寺の松宮雄次郎屋敷跡、後方に弥彦山が見える

松宮雄次郎は、学問を江戸の儒学者安積艮斎に学び、剣術を千葉周作道場に入り、坂本龍馬とも親交があった。

龍馬の従兄弟沢辺琢磨が「時計事件」を起こし、土佐藩邸を脱出し弥彦村観音寺の松宮屋敷の道場で剣術の師範を努めている。

琢磨は後にニコライ神父の一番弟子となり、正ハリストス教会ニコライ堂の大司教となり、神田駿河台にニコライ堂を建てた。

また、雄次郎は分水町の地蔵堂の富取芳斉に南画を学んでいる.

◎富取芳斉の南画(分水町蔵)

「会津兼定の越後の大侠客観音寺久左衛門の観音寺打ち」によると「松宮は近くの地蔵堂の画家富取芳斎(1808~1880)について、本格的に絵を習ったのだった。彼は書もうまい。

『侠客としては異例なりと言うべし』

『出雲崎編年史』ではそう書いているが、……(略)」

このように松宮は絵を習っており、その師が富取芳斎ということなのですが、兼定は観音寺村で、この芳斎のためにも脇指を打っているのです。

兼定と越後観音寺打ちの長巻

会津藩主松平容保公の命により第11代会津兼定が5人の弟子を従い弥彦村観音寺の松宮屋敷に炉を作り北越戦争のための刀を作りました。

北越戦争のための松宮雄次郎直秀の銘が刻まれた80センチの直刀です。(和泉守藤原安孫会津兼定について刀剣研究家・外山登氏は著書「会津兼定の越後の大侠客観音寺久左衛門の観音寺打ち」

加茂へ未る二年前の慶応4年、戊辰戦争の最中に越後の西蒲原郡観音寺村に来て鍛刀しているのです。これについて、先の米山氏論文は次のように書いています。

「慶応4年4月(32才)、会津藩主松平容保公の命により越後国観音寺村松宮雄次郎方に於て鍛刀すべく、その弟子越後加茂の兼元、同与板兼行、京都兼弘、会津兼宗等を引具して同地に赴いたが、翌5、月長岡藩ついに西軍の侵するところとなり、両軍の攻防戦は日々激化したため、6月願の上帰国す」と書き残しております。

◎松宮雄次郎秀直の直刀

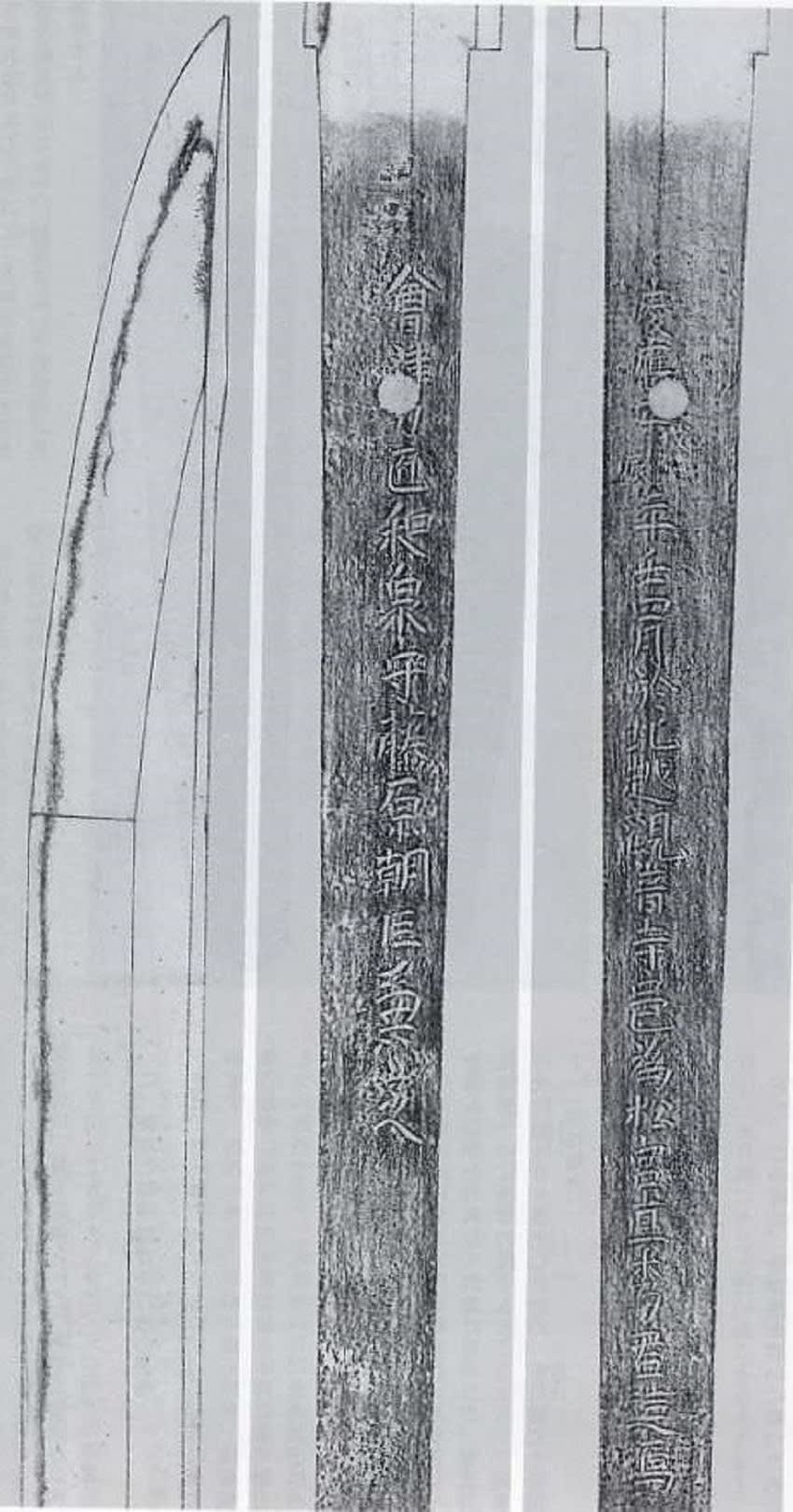

押形二、長巻

銘 表 会津刀匠和泉守藤原朝臣兼定

裏 慶応四戊辰年壬四月於北越観音寺邑為

松宮直秀君造焉

造り込み 横手のある薙刀造り

寸法 長さ2尺6寸4分(80センチ)、反り5分3厘(1,6センチ)、元幅(3.2センチ)、先幅1寸(3.0センチ)、茎長さ2尺4寸8分(75センチ)

地鉄 柾目

刃文 ゆるいのたれを交えた沸出未の直刃、刃縁荒沸付き、二重刃、打ちのけ掛かり、湯走り入る。

〇幕末における松宮家当主雄次郎直秀(別名勇次郎)は、北越戊辰戦争において、越後長岡藩家老河井継之助と密約を結び、1000人を超える博徒・聚義隊(観音寺隊)を率いて、会津征討の西軍を島原村(現・長岡市和島)に迎え討った。

その際の勇猛果敢ぶりか戦略に長けた西軍方(官軍)を震え上がれたと伝えられている。

雄次郎の弟走出分家の松宮竜太郎は北越戦争で信濃川を輿で渡る時、観音寺隊の隊員名簿が発見され、分水町の西軍屯所で斬首され北国街道にさらされた。(天朝軍艦より)

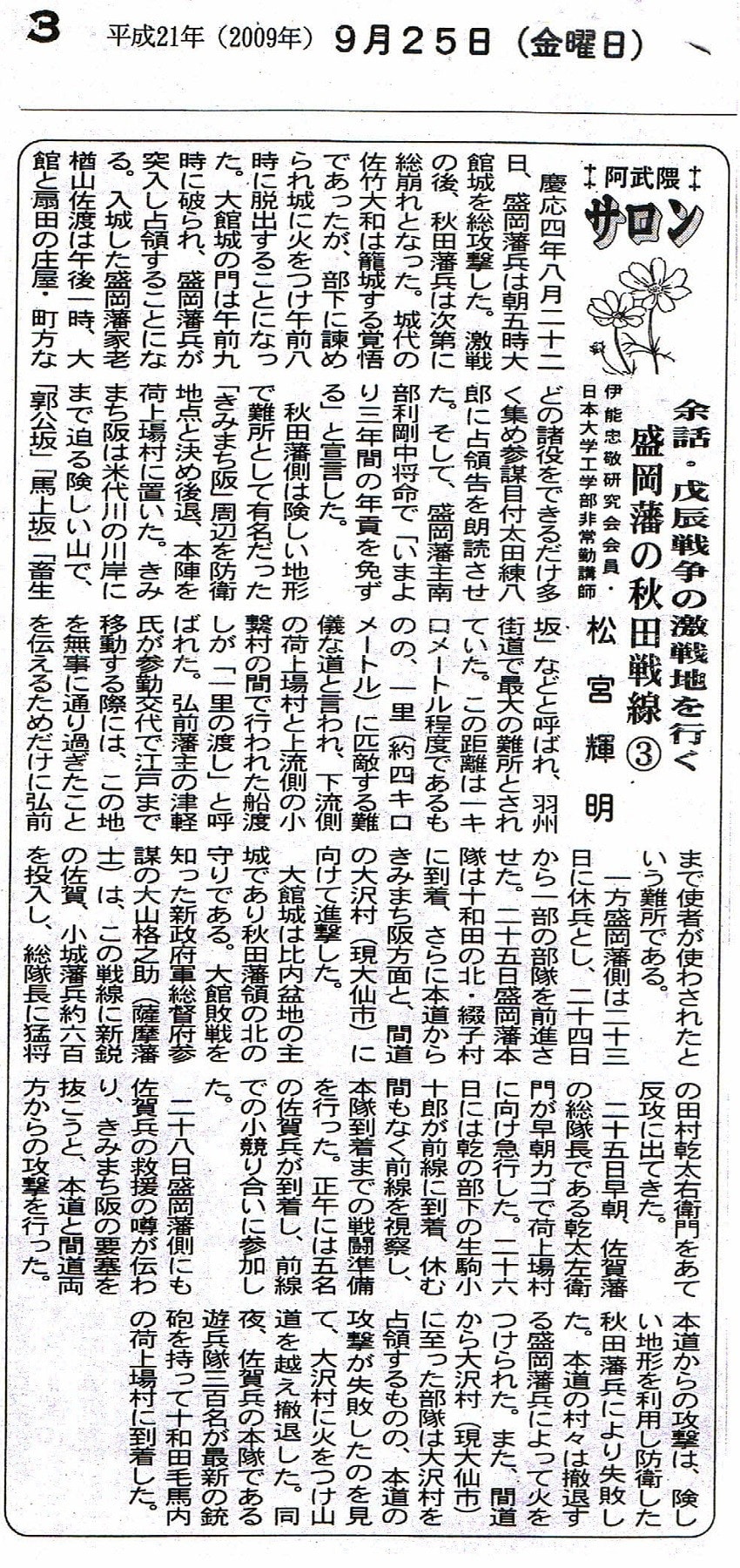

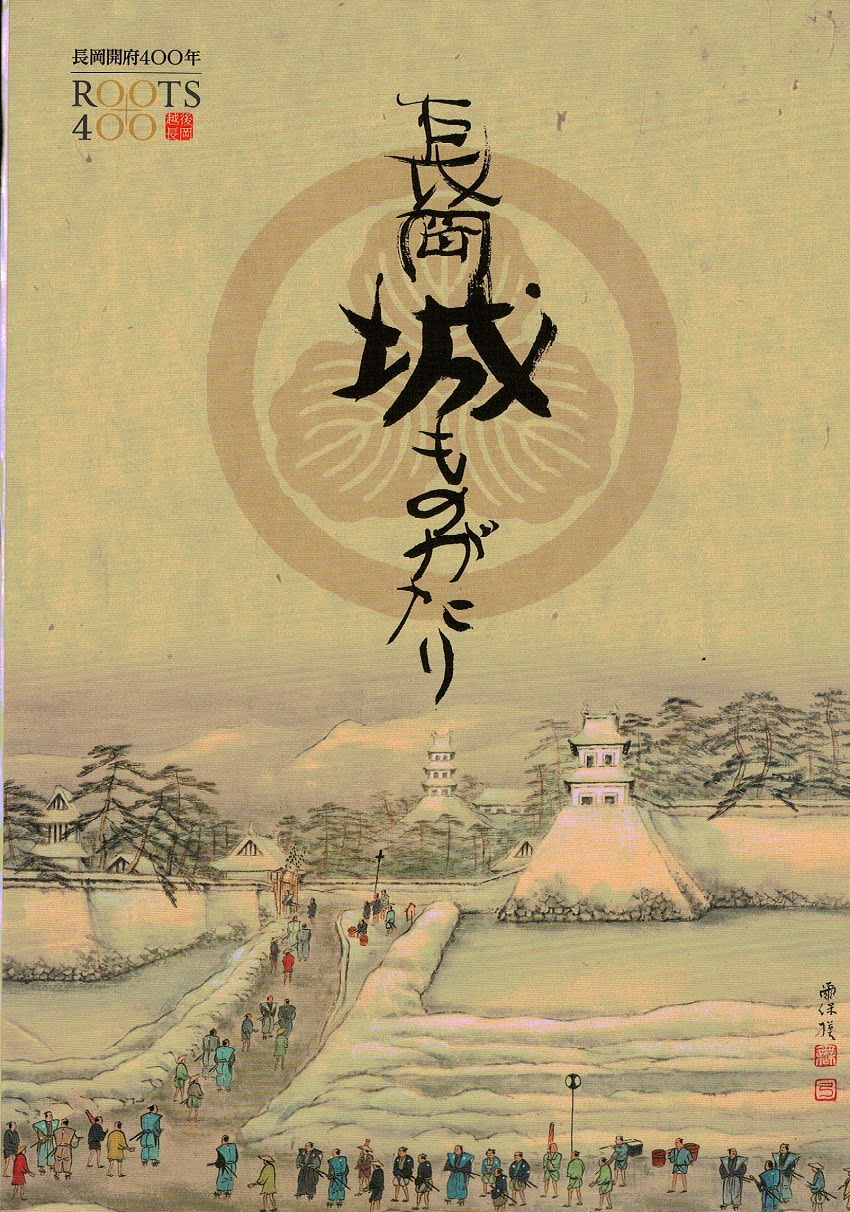

このたび、長岡藩牧野家奉賛会から。長岡藩開府400年記念事業として、読本「長岡城ものがたり」が発刊されました。

松宮雄次郎の長岡藩への貢献として「長岡藩と連携し新政府軍と戦った侠客「観音寺久左衛門」として紹介されました。

8月4日(土)長岡グランドホテルで出版の祝賀会に招待を受け、ご挨拶をいたしました。

◎出版祝賀会で左より磯田達伸長岡市長、筆者、長岡藩17代牧野家当主、牧野忠昌様、ご令室令牧野美和子様

出席者の方々から、北越戦争で松宮雄次郎の刀がもう一本あると聞かされました。

燕三条市の刀剣研究家外山登先生の論文「11代兼定の観音寺打ち」(刀剣美術6月号)に掲載されているとお聞きし、外山登先生から、文献がとどきました。

◎土浦市立博物館

◎土浦藩東門

◎第11代会津兼定の観音寺打ち 73.6センチ

銘 表 会津刀匠和泉守藤原朝臣兼定刀

銘 裏 慶応4年戊辰閏四月為松宮君於北越観音寺邑造之

(土浦市立博物館蔵)

◎会津兼定の観音寺打ちの松宮雄次郎直秀の愛刀

◎北越戦争で西軍と戦い、慶応4年7月30日大砲で攻撃され松宮屋敷は焼け落ちました。

松宮家に残る史料の抜粋

北越戦争で、水戸藩家老門閥派の市川三左左衛門隊は、松宮雄次郎と一緒に戦っておりま す。

「水戸を脱した市川ら約500名の諸生党軍は「市川勢」等と称され、奥羽越列藩同盟の傘下に入って新政府軍との戦闘に加わることとなる。市川らはまず会津城下を目指すが、会津藩から越後方面の防衛を依頼されて柏崎に向かう。

北越戦争の際には出雲崎に駐屯しており、会津藩や桑名藩等の隊と共に柏崎周辺で新

政府軍と戦うが、椎谷、灰爪などでの戦闘に敗れ、数十名の戦死者を出して弥彦に退却する。

7月29日に長岡城が陥落し、8月中旬に越後方面の戦線が崩壊すると、会津藩兵らと共に会津に撤退した。その後、新政府軍が会津に侵攻すると市川らは会津藩の指揮下に入って会津戦争を戦う」と水戸の記録にあります。

博物館が所蔵する会津兼定の観音寺うち、松宮君の為に作るの経緯を御教示いただければと思います。

「観音寺隊の参謀には、水戸藩の齊藤新之助がおりました。刀は、北越戦争を戦った水戸関係者が所蔵したものでしょうか。

観音寺の松宮屋敷が西軍に攻められたときに、和銃68丁が押収され、与板藩に収められております。

土方歳三の愛刀は11代会津兼定です。

土方は池田屋事件で手柄を立て、会津藩主松平容保公より拝領しました。箱館戦争五稜郭まで手元に置きました。

◎

◎

◎土方歳三の会津兼定(日野市土方歳三記念館蔵)

歳三の愛刀である和泉守会津兼定(市指定有形文化財)、歳三が池田屋事件で武勲をたて会津藩主、京都守護職松平定信公より拝領したと云われている。

◎松宮雄次郎の辞世の詩

◎弥彦村観音寺の屋敷の芙蓉の花