(新型コロナウイルスを歴史に学ぶ(その1)

伊能忠敬研究会東北支部長

元日本大学工学部講師・化学 松宮輝明

新型コロナウイルスの猛威は、収まらず国民の一人ひとりが、拡散予防のための自覚を新たにし、そのための努力を重ねていく必要があります。

逆に考えると、新型コロナウイルスは、人類が結束することの重要性を教えております。皆様、油断大敵です。十分注意してお過ごし下さい。

福島県須賀川市の桜も満開ですが、花もかすんで見えます。

令和2年4月14日(火)午後8時現在、筆者の福島県内の感染者は、39人、当須賀川市から7名の感染者が出てしまいました。4月6日は各学校が入学式でしたが、6日の午後、小中学校が臨時休校になってしまいました。

高等学校は電車の混雑を避けるため時差登校となりました。福島県内の各大学は9月までは自宅でのPC授業となり、理系の実習、実験、音楽、美術、体育などの実技の授業は実施が秋以降なりました。

教え子のお孫さんが早稲田大学に合格しました。入学手続きも終え、マンションも決まり、荷物も搬入し親も慶び上京しましたが、早稲田大学は休校となりました。

6月16日(火)の東京都美術館の展覧会(日工会展)は、本年度は中止となりました。

福島県総合美術展、仙台市の河北新報美術展(藤崎デパート、東北学院大学2会場)、そして青森のねぶた祭、秋田の竿灯祭り、山形花笠祭り、仙台七夕祭りなど。東日本大震災の慰霊祭「東北6魂祭」の東北の祭りも中止となりました。

生命誕生よりウイルスは存在しますが進化(環境)により強力なウイルスに変化しおります。科学とウイルス生命体の戦いは今後も永遠に続きます。

父が東京府豊島師範学校の学童の時、スペイン風邪で日本全土で、約23万人の人が亡くなった話を聞いて育ちました。

急激な人口移動により風土病のスペイン風邪のウイルスが一部地域に収まらず全世界に拡散したものです。今後、新型コロナウイルスを放射線などで刺激し変異させないようにしなければならないと思います。

私達の周りには、地球温暖化現象、原発の放射能問題、新経済政策問題、医療体制、観光行政など早期に再検討しなければならない問題が沢山あります。

為政者は最近「想定外の出来事」であるとの言葉を使いで説明します。

「想定外の出来事が起きた時どうするか予見した政策は常に準備されていなければないと思います。

想定外の事象は歴史の中にあります。そこで歴史に学ぶことなのです。政府は賢明な学者、科学者のアドバイスを受け入れ新コロナウイルスの早期の終息を計るようにあらゆる政策をうちださなければなりません。

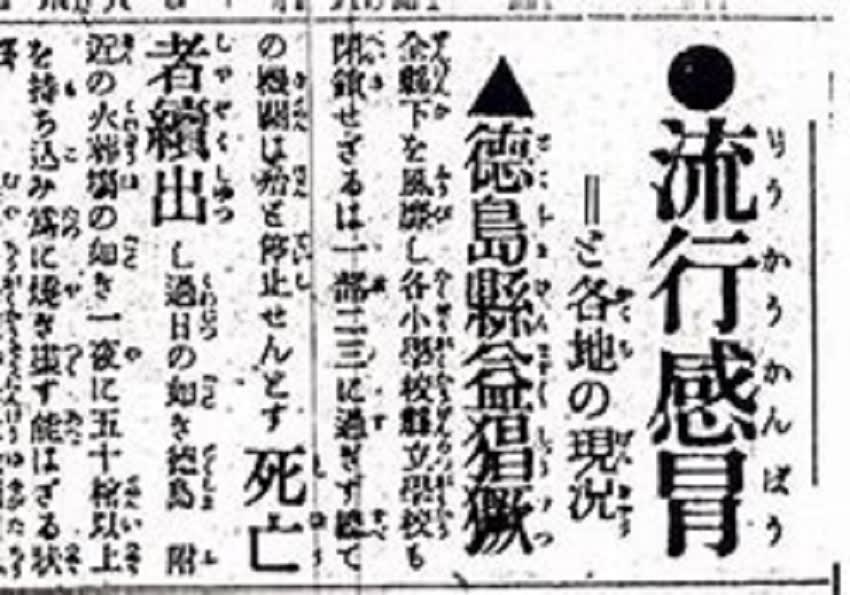

新型コロナウイルスの感染経緯は、大正7年に全世界に感染した「スペイン風邪」のパンデミックスに酷似しております。

◎東京府立豊島師範学校全景

◎豊島師範学校跡地に建つ顕彰碑(豊島師範学校は昭和20年4月第2次世界大戦東京大空襲で全焼しました)

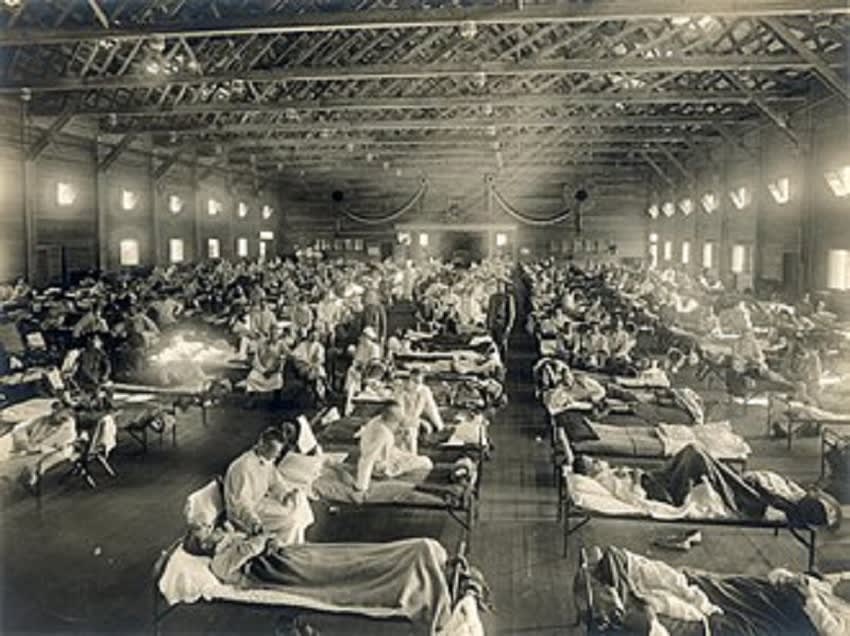

筆者の祖父は明治15年の生まれ、陸軍省の官吏(法務部・奏任官)を勤めていました。父は、明治41年生まれ4です。東京府豊島師範学校附属小学校(現東京学芸大学付属小学校)の4年生の大正7年の学童の時に、スペイン風邪が大流行し日本全土に拡散し3年間で約2300万人が感染し,23万人の命が失われました。

当時の日本の人口は、5500万人です。

大正7年の感染症のスペイン風邪は、世界全体の推定感染者数は約5億人で死亡者は4500万名~5000万名とも云われております。

当時の世界人口は18億人から20億人であると推定され、全人類の3割近くがスペイン風邪に感染したことになります。

スペイン風邪の始まりは、大正7年、3月にアメリカのデトロイトやサウスカロライナ州付近などで最初の流行があり、アメリカ軍のヨーロッパ進軍と共に大西洋を渡り、5月から6月にヨーロッパで流行しました。

スペイン風邪の大流行は、最初に医師・看護師の感染者が多く感染し医療体制が完全に崩壊してしまったため、感染者の被害が全世界に拡大したのです。現在の新型コロナの感染に似た現象が100年前に起きていたのです。

◎筆者の父、松宮俊明の学習証書,大正9年のスペイン風邪の3年目、14万人が亡くなりました。

豊島師範付属小学校は、伝染病の対策は厳格でスペイン風邪に感染すれば直ちに休校にし、登校禁止でマスクの着用が義務づけられウイルスの感染を防ぎました。

また、トラホームの感染では学童の制服に黄色の腕章を付けさせ、トイレも区別して使用させたそうです。

◎豊島師範学校の学習証書の裏面には伝染病の天然痘(疱瘡)の予防接種の経過の記録が記載されている。

時の豊島師範学校の3代目御園生金太郎校長、大正3年~大正11年5月までの8年1ヶ月間在職しました。

◎東京府豊島師範学校で手腕を発揮された3代目校長の御園生金太郎校長

明治22年、東京駒込の生まれの御園生金太郎校長は、東京高等師範学校中学師範科を卒業し、長崎県師範学校教諭、富山県師範学校教諭・主事、・福島県師範学校教諭、主事を歴任し、京都府市視学官さらに、福井県師学官を務めました。

明治33年、職を辞して高等師範学校研究科で学び、その後東京府視学官・学務課長となり東京府立園芸学校、東京府立農林学校、豊島師範学校、東京府第四高等授学校などの新設学校の運営に尽力しました。

東京府豊島師範学校が設立されると、教頭となり、大正3年に校長に昇格しました。東京府豊島師範学校の初代校長の 大束重善、(明治42年 - 大正2年5月31日までの4年1ヶ月間)、 (前)学習院教授でした。

初代校長の大束重善校長は,明治天皇のための教育機関、学習院の第10代学長野木希典陸軍大将のもとで教授の任にありました。

陸軍省勤めの祖父の話では「スペイン風邪では、東京では、火葬場が順番待ちで使用不能となり、池袋の原っぱで荼毘(だび)にした」と聞きました。

大正7年の秋にほぼ世界中で同時に起こり、病原性のウイルスがさらに強まり重篤な合併症を起こし死者が急増しました。第3波は大正9年春から秋にかけて、大正7年とより爆発的に大流行しました。

感染症は、微生物の病原体の細菌がヒトや動物の身体や体液に侵入し、定着、増殖して感染をおこすと組織が破壊され、病原体が毒素を出し身体に害を与えると、一定の潜伏期間を経たのちに病気となります。人の身体に入り込んだウイルスは増殖し臓器を破壊し死にいたります。

新型コロナウイルスの大きさは80ナノメーター~100ナノメーター(ナノとは1億分の1の意)の大きさで強力な毒素を持った細菌です。

また、医学の歴史は感染症の歴史に始まったといっても過言ではありません。感染症は、民族や文化の接触と交流、ヨーロッパ世界の拡大、世界の一体化などによって流行しました。

スペインかぜの道府県別・月別死亡者数は、(原文のまま)

第1回目は「大正7年8月下旬から9月上旬に漸ク其ノ勢ヲ增シ、10月上旬病勢頓ニ熾烈トナリ、數旬ヲ出テスシテ殆ント全國ニ蔓延シ、11月最モ猖獗ヲ極メタリ、12月下旬ニ於テ稍々下火トナリシモ翌8年初春酷寒ノ候ニ入リ再ヒ流行ヲ逞ウセリ最モ早ク發生ヲ見タルハ「神奈川、靜岡、福井、富山、茨城、福島の諸県で感染しております。

神奈川県とは最初に横浜港に船でスペイン風邪が上陸したものと思われます。

図らずもこのたびの新型コロナウイルスが豪華客船の横浜港の入港に酷似しております。

これと前後して「埼玉、山梨、奈良、島根、昤島、等ノ諸県を襲い、九州に於て9月下旬より10月上旬に渉り「熊本、大分、長崎、宮崎、福岡、佐賀」の各地を襲い、10月中旬には「山口、廣島、岡山、京都、和歌山、愛知を侵し、同時に東京、千葉、栃木、群馬等の關東方面に蔓延し、爾餘の諸縣も殆んど一旬の差を見すして悉く本病の侵襲を蒙れり、10月下旬北海道に入リ11月上旬には遠く沖縄地方にニ及びたり」との報告書が残されております。

「死亡の状況もこの報告と軌を一にして,1918年10月に大分県で756人という死者を記録した後,急速に各県で死亡者が増加し11月にはほとんどの道府県で死亡者が500名を超えた.12月に入り,死亡者数が減少する道府県も多くなったが,1月から3月にかけて東京・大阪近郊では死亡者数の増加が見られた」とあります。

第2回目は「大正7、8年に亘る前回の流行は概略右の如く春夏の交に至り全く終熄を告げたるも再び8年10月下旬、向寒の候に及びて「神奈川、三重、岐阜、佐賀、熊本、愛媛」等に流行再燃の報あり、次に11月に至り「東京、京都、大阪を始めとし茨城、福島、群馬、長野、新潟、富山、石川、鳥取、静岡、愛知、奈良、和歌山、廣島、山口、香川、福岡、大分、鹿兒島、青森、北海道等」に相前後して散發性流行を見、爾餘の諸縣も漸次流行を來する至れり」との報告が残されています。

また,「感染者ノ多數ハ前流行ニ罹患ヲ免レタルモノニシテ病性比較的重症ナリキ、前回ニ罹患シ尚ホ今回再感シタル者ナキニアラサルモ此等ハ大體ニ輕症ナリシカ如シ」という事実や「各地流行ノ状ヲ見ルニ都鄙、交通等ノ關係ニヨリ相違アルモ、概シテ前回激シキ流行ヲ見サリシ地方ハ本回ハ激シキ流行ヲ來シ、前回ニ甚シキ慘状ヲ呈シタル地方ハ本流行ニ於テハ其ノ勢比較的微弱ナリシカ如シ」の知見も報告されています。さらに,「斯クテ各地ニ散發セル病毒ハ再ヒ漸次四圍ニ傳播シ、遂ニ一二縣ヲ除キテハ何レモ患者ノ發生ヲ見サル處ナキニ至リ、翌春1月ニ及ヒ猖獗を極メ多數ノ患死者ヲ出シタリ、3月ヨリ漸次衰退シテ6、7月ニ至リ全ク終熄シタリ」と報告されている.すなわち,スペインかぜの地域流行には,明確なパターンが見られなかったこと,1回目の流行が激しかった地域では,2回目の流行が比較的軽微だったことが明らかとなっている。

近年においても,インフルエンザの地域流行のパターンは明確には解明されておらず,患者数がピークを示す時期は年により地域により例年異なる。スペインかぜでも同様に明確な流行パターンは観測されてはいない。今後,地域流行のパターンについて検討していくことが必要であろう。また,1回目の流行が激しかった地域で2回目の流行が比較的軽微だったことは,当該地域住民が1回目にインフルエンザに罹患したことにより,ウイルスに対する抵抗力が高まり,その結果として2回目の流行が軽微に終わったと考えることができる」との分析がなされております。

明治になり、 国外からはコレラなどの伝染病がたびたび持ち込まれ 国内に大流行を引き起こしました。

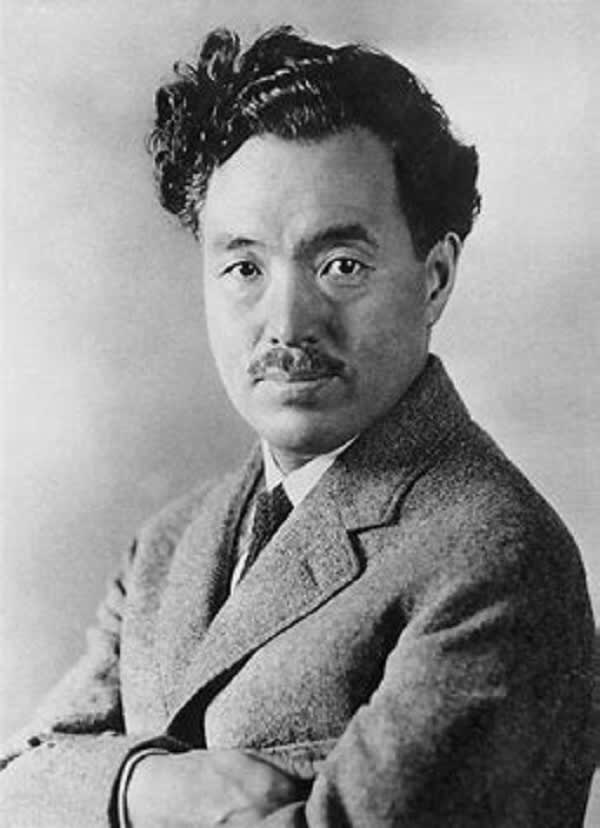

ドイツ留学の北里柴三郎はこの事態を憂い, 「大日本私立衛生会附属傳染病研究所」を設立しました。

この研究所では, 北里柴三郎によるペスト菌の発見, 破傷風菌の純粋培養, ジフテリアの血清開発や, 志賀潔による赤痢菌の発見, 黄熱病の野口英世の輩出など, 伝染病撲滅に多大の貢献をし, 多くの学術的功績を残しております。

大正3年には 伝染病研究所が文部省に移管され, これに反対する北里ら職員の多くが辞職して「私立北里研究所」を設立しました。その後 幾度かの変遷を経て「東京大学医科学研究所」となり、 現在も日本における先駆的な生命科学の研究所として活動しています。

地球上、生物が誕生、人類がひとり勝ちして人口を増やし領域を越えた科学の進歩、自然、環境破壊などが、神の摂理に触れての疫病、自然災害などで警告されているのではないかと思います。

◎細菌学の祖北里柴三郎博士

このたびの新型コロナウイルスの感染を終息させるためには、歴史の事象を学び先人の感染症対策を取り得れ政策を打ち出すことが大切です。

人の交流を遮断し新型コロナウイルスを移動させないことなのです。

(つづく)