松宮輝明ブログ「続戊辰戦争の激戦地を行く」(7)

磐城の戊辰戦争と天田愚庵

平成20年12月8日

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師

松宮輝明

松宮輝明ブログ「続戊辰戦争の激戦地を行く」(7)

磐城の戊辰戦争と天田愚庵

平成20年12月8日

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師

松宮輝明

松宮輝明ブログ「続戊辰戦争の激戦地を行く(6)」

「磐城の戊辰戦争⑥」

阿武隈時報新聞掲載

平成20年12月6日

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師・

松宮輝明

松宮輝明ブログ「続・戊辰戦争の激戦地を行く」(2)

阿武隈時報新聞掲載

平成20年1日

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師

松宮輝明

戊辰戦争150周年記念

続・戊辰戦争の激戦地を行く(1)

阿武隈時報新聞掲載

平成20年12月1日

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師

松宮輝明

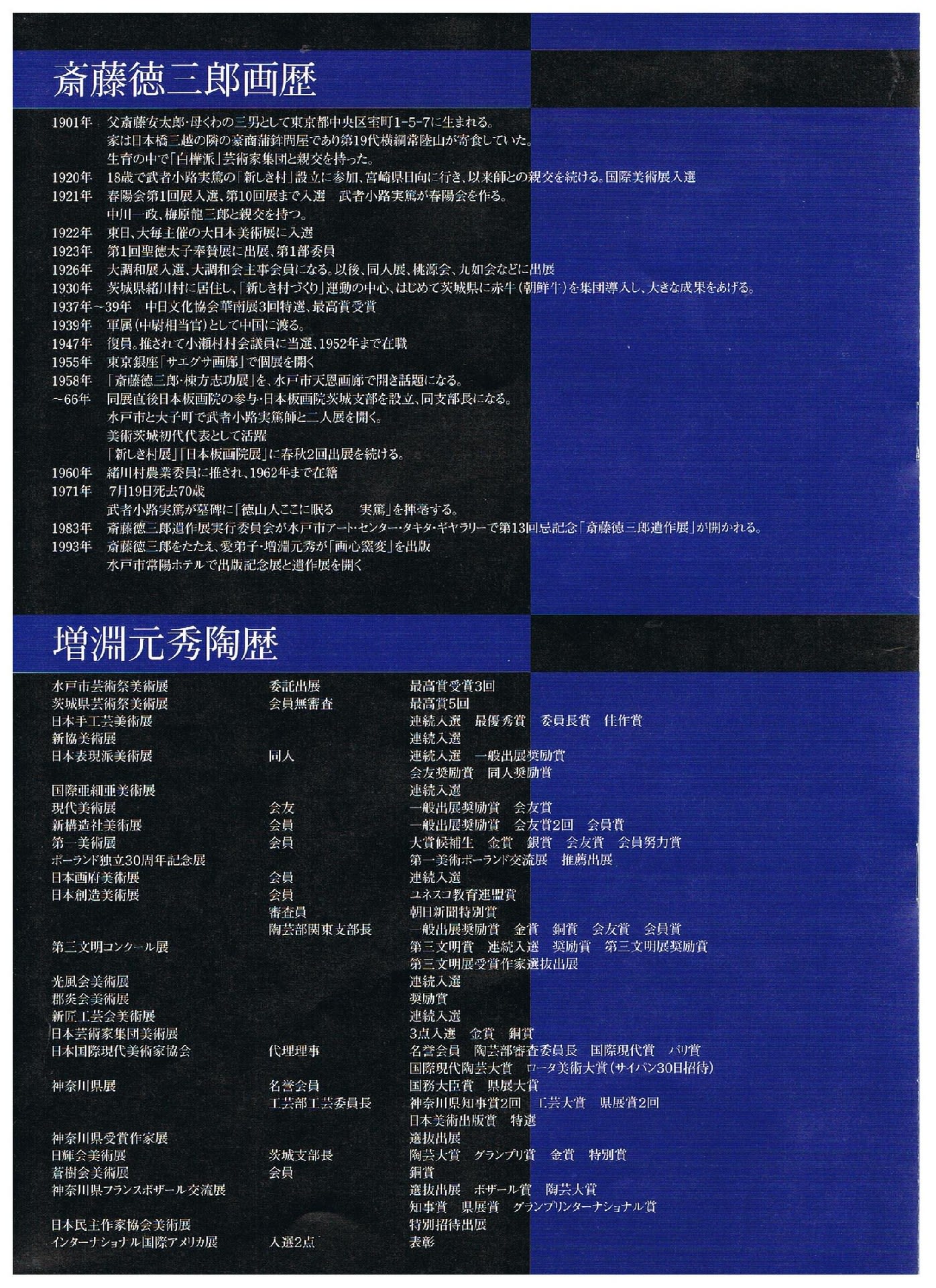

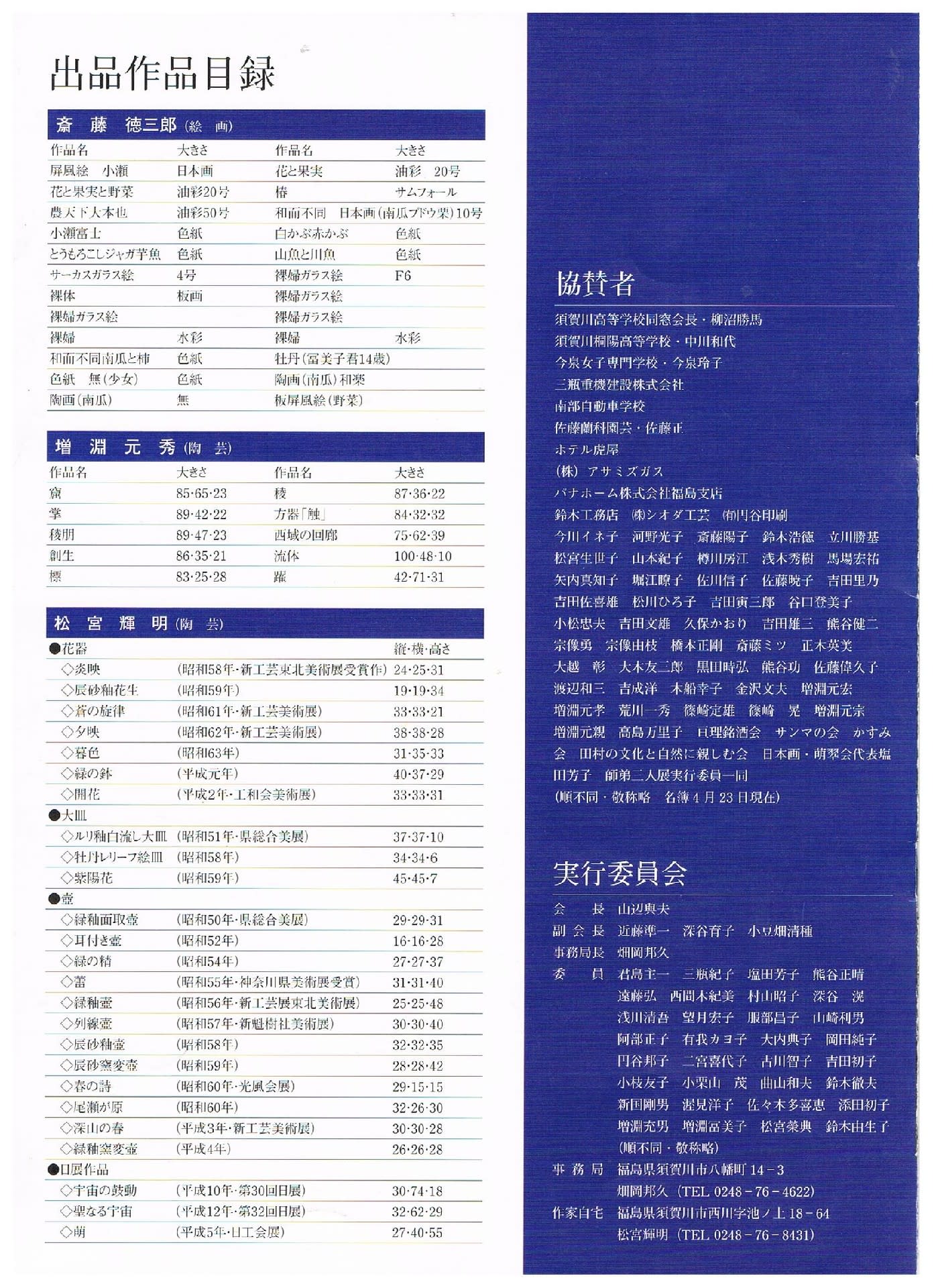

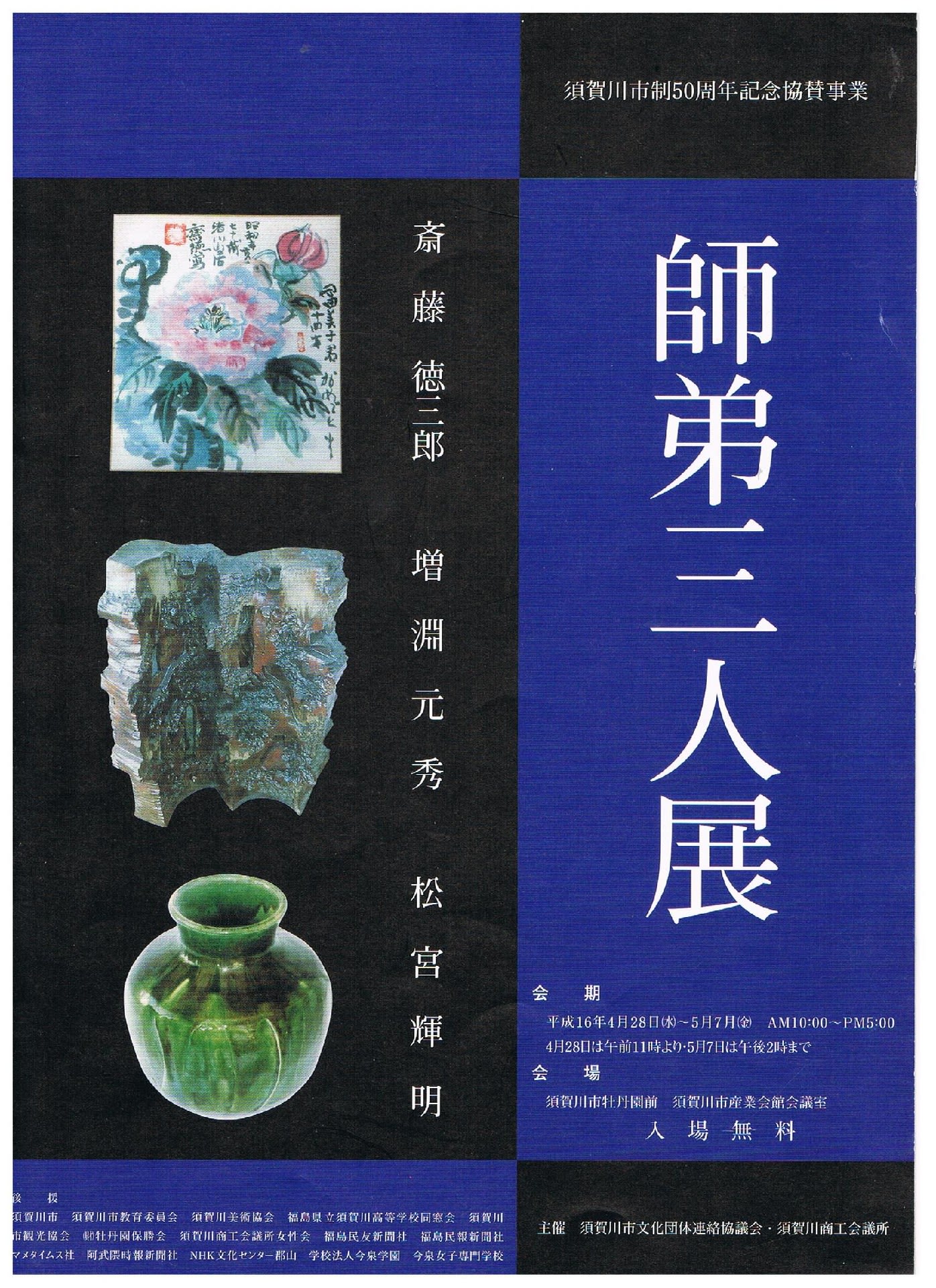

須賀川市制50周年記念協賛事業

斎藤徳三郎・増渕元秀・松宮輝明指定三人展

会期 平成16年4月28(水)~5月7日(金)

会場 須賀川市牡丹園前 須賀川市産業会館会議室

主催 須賀川市文化団体連絡協議会・須賀川商工会議所

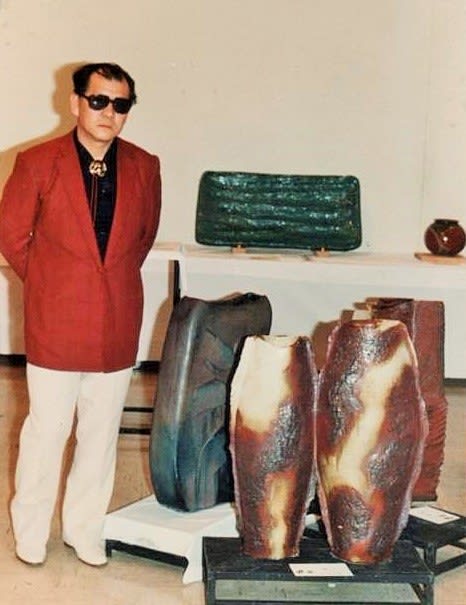

◎松宮輝明(陶芸)

須賀川市制50周年記念協賛事業

斎藤徳三郎・増渕元秀・松宮輝明指定三人展

会期 平成16年4月28(水)~5月7日(金)

会場 須賀川市牡丹園前 須賀川市産業会館会議室

主催 須賀川市文化団体連絡協議会・須賀川商工会議所

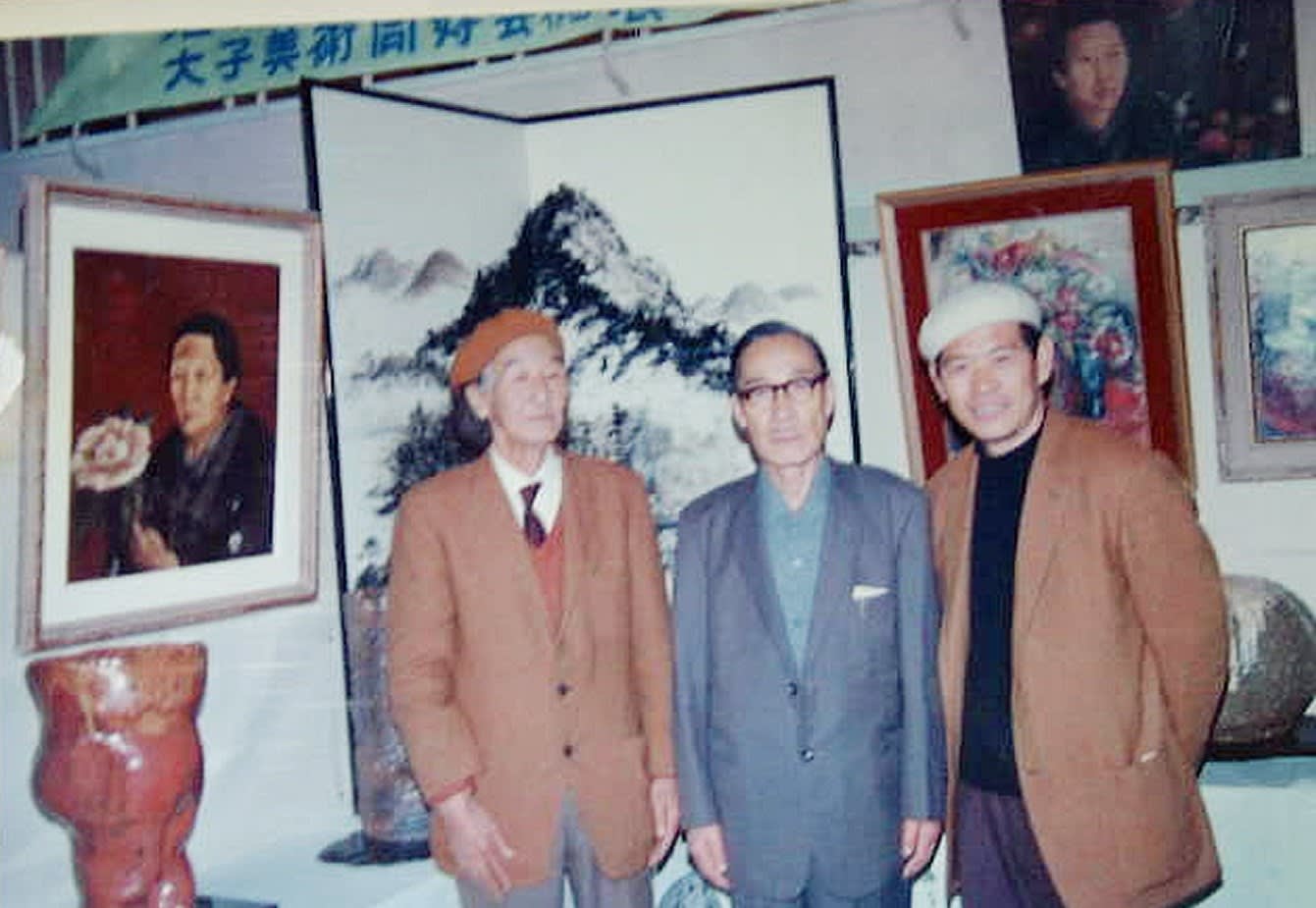

◎斎藤徳三郎(絵画)

須賀川市制50周年記念協賛事業

斎藤徳三郎・増渕元秀・松宮輝明指定三人展

会期 平成16年4月28(水)~5月7日(金)

会場 須賀川市牡丹園前 須賀川市産業会館会議室

主催 須賀川市文化団体連絡協議会・須賀川商工会議所

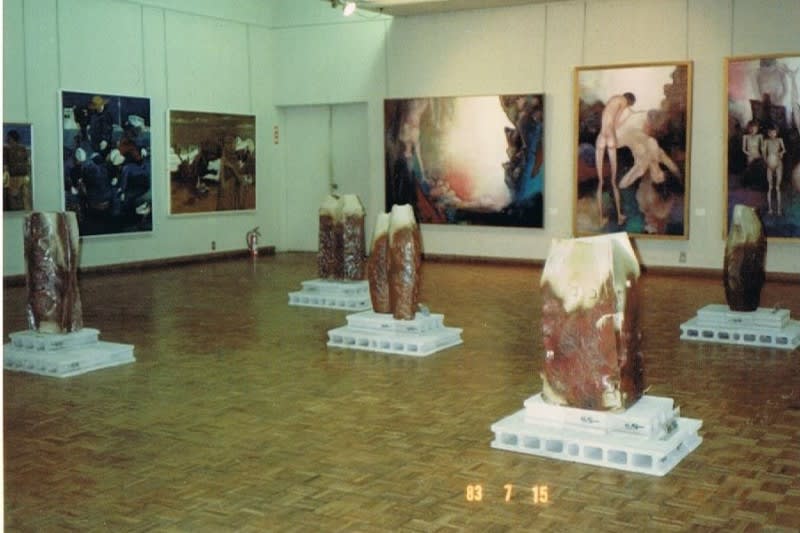

◎指定3人展に寄せてのお祝いのことば

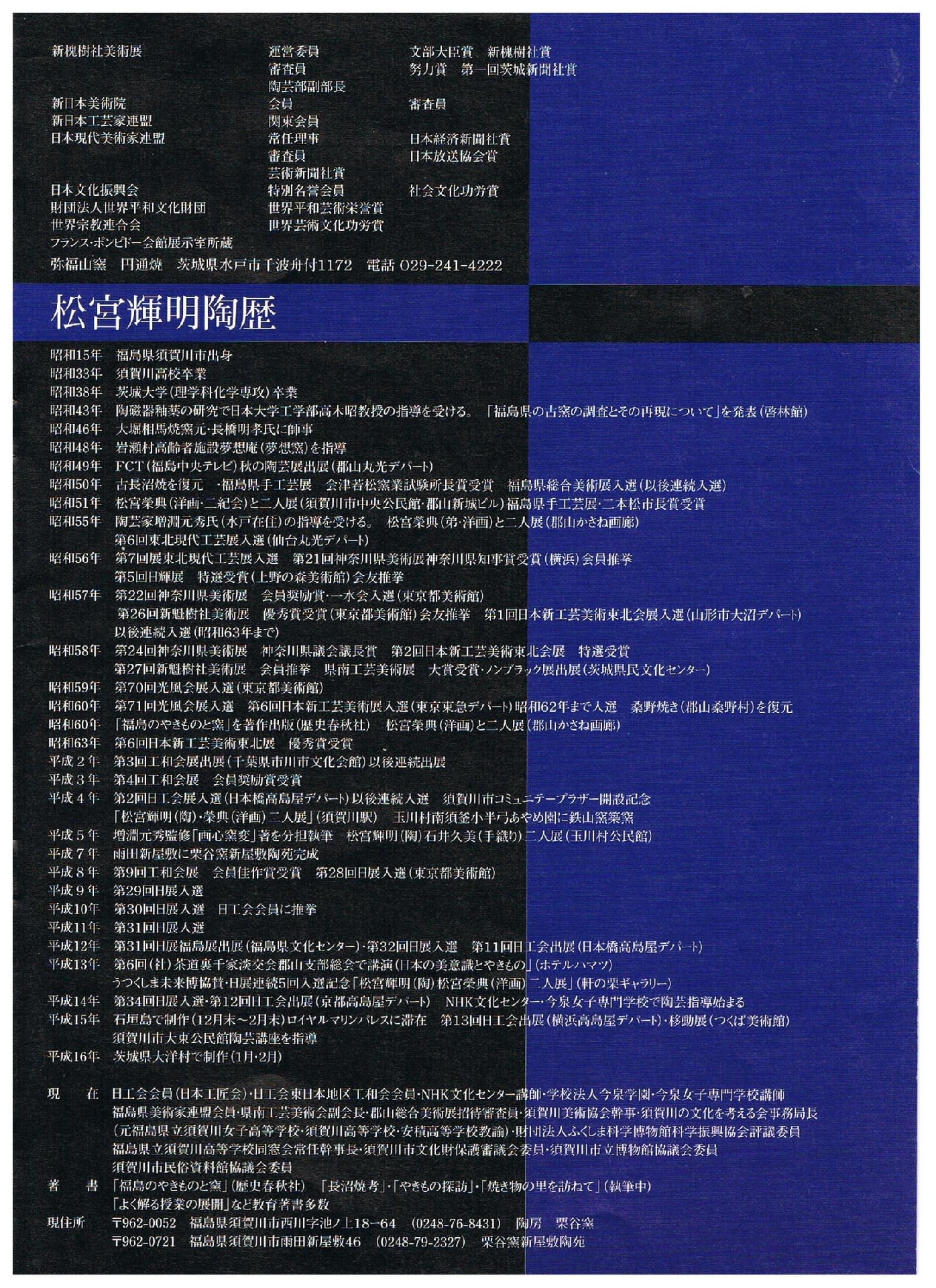

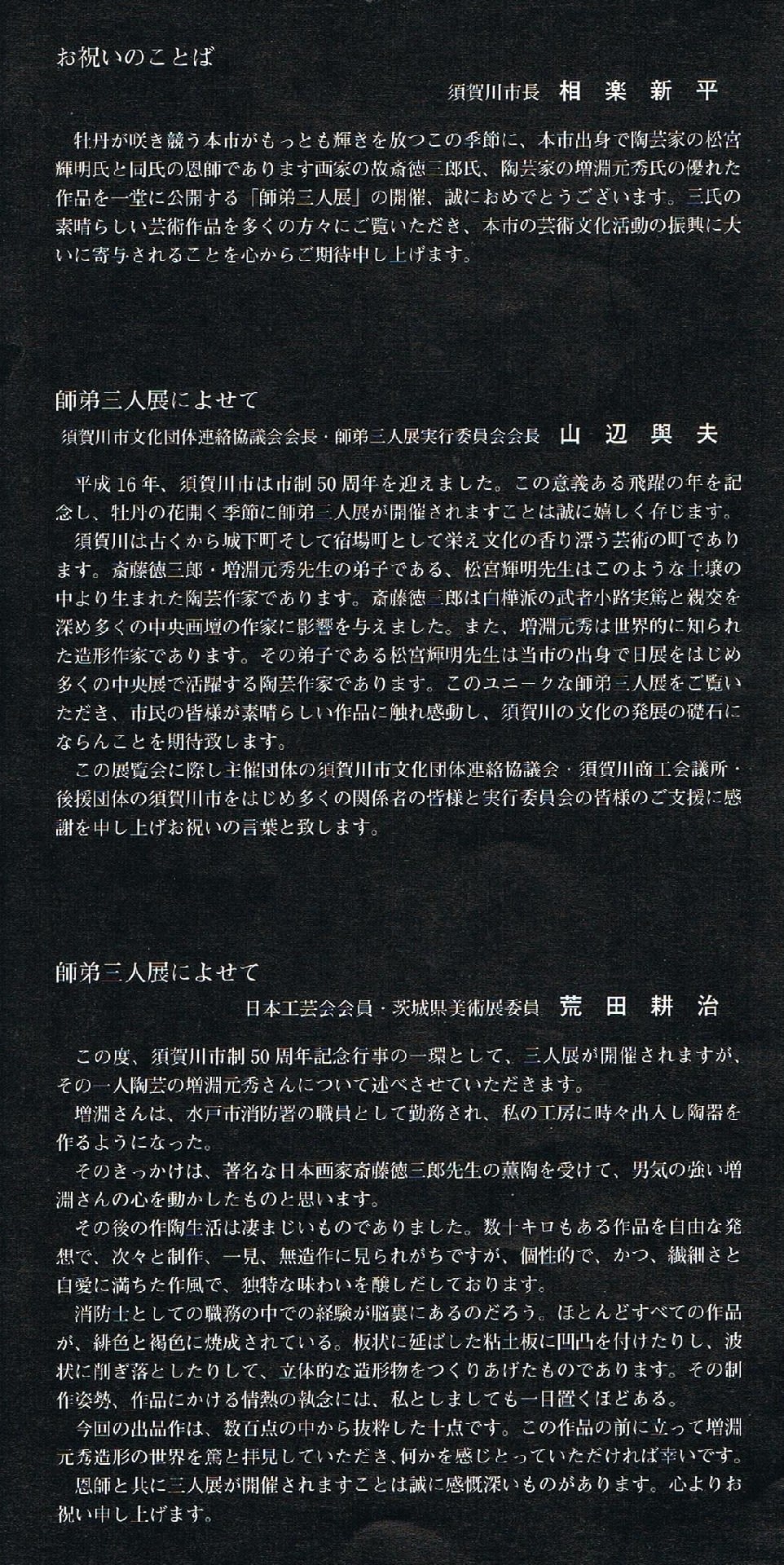

増渕元秀と松宮輝明

須賀川出身で昭和15年生まれ。少年時代裏千家の茶をたしなむ母のお茶を味わい、茶道具を手にして育った。また、東京の叔父は長唄界で活躍し、芳村社中の芳村伊左衛門を襲名し、若山富三郎・勝新太郎兄弟の兄弟子であった。松竹歌舞伎で芳村社中の一門のリーダーとし長唄、三味線を演奏し活躍していた。永福町の叔父は清水建設の建築設計家で数寄屋作りを得意とした。叔母は鳴子のこけしの名工大沼新兵衛(佐多稲子の小説・『人形の家』のモデル)の娘なので古典的ものに興味を持ち育った。

昭和33年福島県立須賀川高校を卒業後、茨城大学に入学し水戸で4年間過ごした。その間、焼き物に興味を持ち、度々笠間の窯元を訪ね歩いた。

昭和38年大学卒業後福島県立須賀川女子高校の教壇に立ち物理・化学の講義をした。隣町・長沼に江戸時代初めに焼かれた古長沼焼きがあることを知り、「福島県の古窯の調査と復元」の研究をはじめた。化学的証明は日本大学工学部の高木昭教授の指導を受けた。釉薬・陶土の分析は菊池美子助手(後教授)が担当した。また、昭和46年陶芸の技を学ぶために大堀相馬焼窯元長橋明孝の元に弟子入りした。

◎増渕元秀氏との出会いで神奈川県美術展に出展

須賀川女子高校・安積高校・母校須賀川高校で化学の教師として教壇に立ちなから工芸美術についても講義した。昭和55年増淵元秀は牡丹園の開花時期に須賀川を訪れてた。そして突然松宮の自宅を訪ねてきた。

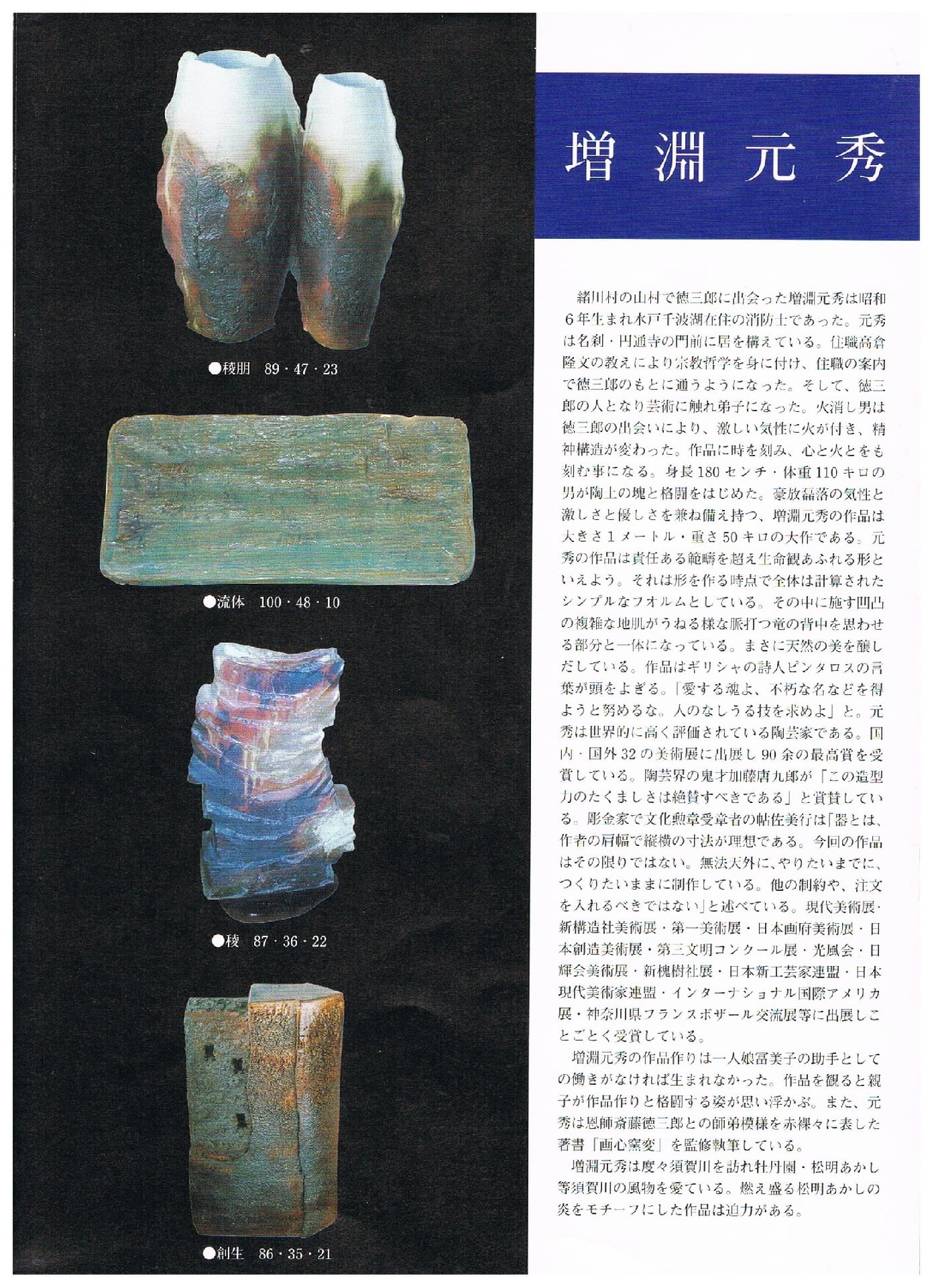

◎増渕元秀作の大作

「この町に焼き物を焼く者がいると聞く。どんな焼き物か見せくれ。」偉丈夫で色メガネを掛け黒の作務衣着の姿に圧倒され妻の冨久子が座敷に招きいれた。

◎増渕元秀親子と光男さん(冨美子さんの婿)

元秀との出会いにより作品は大きく変化した。それは、今までのロクロ成型の円形や楕円形の器から、造形的な作品への変化であった。生命が吹き込まれた作品が生まれた。

日輝展・一水会展・新槐樹社展・神奈川県展等に出展し続けた。 昭和60年には「長沼焼き考」「やきもの探訪」を基に、「ふくしまの焼き物と窯」を執筆出版した。同時に光風会展・新工芸美術展・日工会展に出展し現在は日工会会員となり、叩きの技法で日展に大作を出展し活躍している。

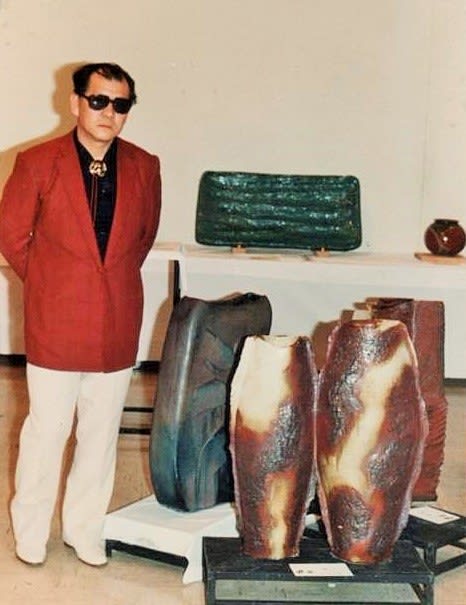

◎指定3人展会場(須賀川市産業会館)

◎増渕元秀作重量50キロの大作

恩師斉藤徳三郎・増淵元秀の精神「自然の摂理によって人は生きている。」との教えに従い制作している。釉薬の研究により作りだされた色彩鮮やかなロクロの作品と、叩きの技法を取り入れた「生命誕生」の造形作品に定評がある。

◎須賀川市制50周年記念行事協賛「斎藤徳三郎・増渕元秀・松宮輝明三人展」のテープカット

◎指定3人展鑑賞に訪れた茨城在住の増渕元秀先生親族

◎指定3人展でテープカットをいただいた須賀川美術協会小豆畑清種会長

◎指定3人展を祝いホテル虎屋での祝賀会で挨拶する深谷幸弘須賀川市商工会議所会頭

◎指定3人展を祈念して須賀川市に増渕元秀作、松宮輝明作を寄贈する

左は指定三人展実行委員会事務局長畑岡邦久氏

◎須賀川市制50周年記念「指定3人展」を記念し須賀川市に寄贈された増渕元秀作品

「須賀川市立博物館」に展示

◎須賀川市制50周年記念師弟3人展を記念し須賀川市に寄贈された松宮輝明作品

「須賀川市立芭蕉記念館」展示

増渕元秀と一人娘冨美子

増淵元秀の一人娘冨美子は作陶の様了を次の様に述べている。「父が陶芸を本格的に展覧会に出しはじめたのは私か小学校4~5年生の頃からだと思います。年に2回、春と秋の展覧会に向けて、真冬と真夏の。番気候の厳しい時期に2~3ヶ月にわたって制作していました。

◎増渕家右より増渕マサ江、増渕元秀、増渕富美子

父の作品をご覧になった方は、迫力と地の底から突き出てくるようなエネルギーに圧倒されたと思います。しかし、そこには想像を絶する親子の葛藤がありました。

父が制作をする時期になると気持ちを自ら高揚させていくので父の形相まで変ってきます。

このような状態になると制作に入って行くわけですから、助手を勤める私にも一切の雑念も許されませんでした。

父との息がぴったり合わないと、作品が立ち上がらないのです。そのためには手や足も飛んできました。時にはアトリエの隅までふきとばされていることもありました。でもそうすることで私にも作品に対する気迫を伝えたかったのだと思います。

そして親と子の呼吸がピッタリ一つになったとき作品が立ち上がるのです。この一瞬の間が厚さIセンチ、底の方でも1.5センチしかない厚さの板状の粘土を立たせるエネルギーが一点に集中させるのだと思います。制作中には母のマサ江ですらアトリエに近付くことが出来ませんでした。きっと私たち親子にとって神聖な場所だったのでしょう。

◎増渕元秀作品

しかし、作品を手放さないので経済的には全面的に母が支え、父の重圧で押しつぶされそうな私を主人が支えてくれました。おかげで家庭が崩壊せずに、父がもう作品は出さないと言うところまで、父を、そして作品の制作を支え続けることが出来たのだと思います。この場をお借りして母にはご苦労様と、主人にはありかとうという言葉を送りたいと思います」

また、今回の師弟展に際し、「皆様のご尽力によって三人展を開いていただいた事でやっと、心の葛藤に終止符が打たれた思いがします。後になりましたが皆様に心から感謝申し上げます」と述べている。増淵元秀と娘冨美子が作品と格闘する姿が思い浮かぶ一文である。

斎藤徳三郎と増淵元秀

増淵元秀は昭和6年生まれ水戸千波湖在住の陶芸家。斉藤徳三郎の愛弟子で日本画より陶芸の道に入り、国内はもとより世界的に高く評価されている。

◎斎藤徳三郎の愛弟子も陶芸家増渕元秀

斎藤徳三郎の人柄に引かれ芸術の道に入った。元秀は芸術の事・美術界の事・人の生き方について多くのことを学んだ。

徳三郎が蕎麦を食べたいと聞き、徳三郎の兄の神田の「砂場」に蕎麦汁を貰いに行った。

その時蕎麦を肴に灘の酒を飲んでいる杖をついた老人が元秀に声をかけてきた。

「徳はどうしいる。徳三郎は元気か。徳は絵を描いているか。」と、元秀は「うちの先生を呼び捨てにするとは失礼な奴と。」怒って帰ってきた。徳三郎にこの話しを伝えると、「その老人は志賀直哉という人だよ。」言った。

元秀は徳三郎より多くの事を学んだ。また、日本工芸会審査員の荒田耕治の指導を受け、生涯の師と仰いでいる。

初期の作は福田窯(福田は世界一の大花瓶の制作者)や酒井一民の窯でや焼いた。

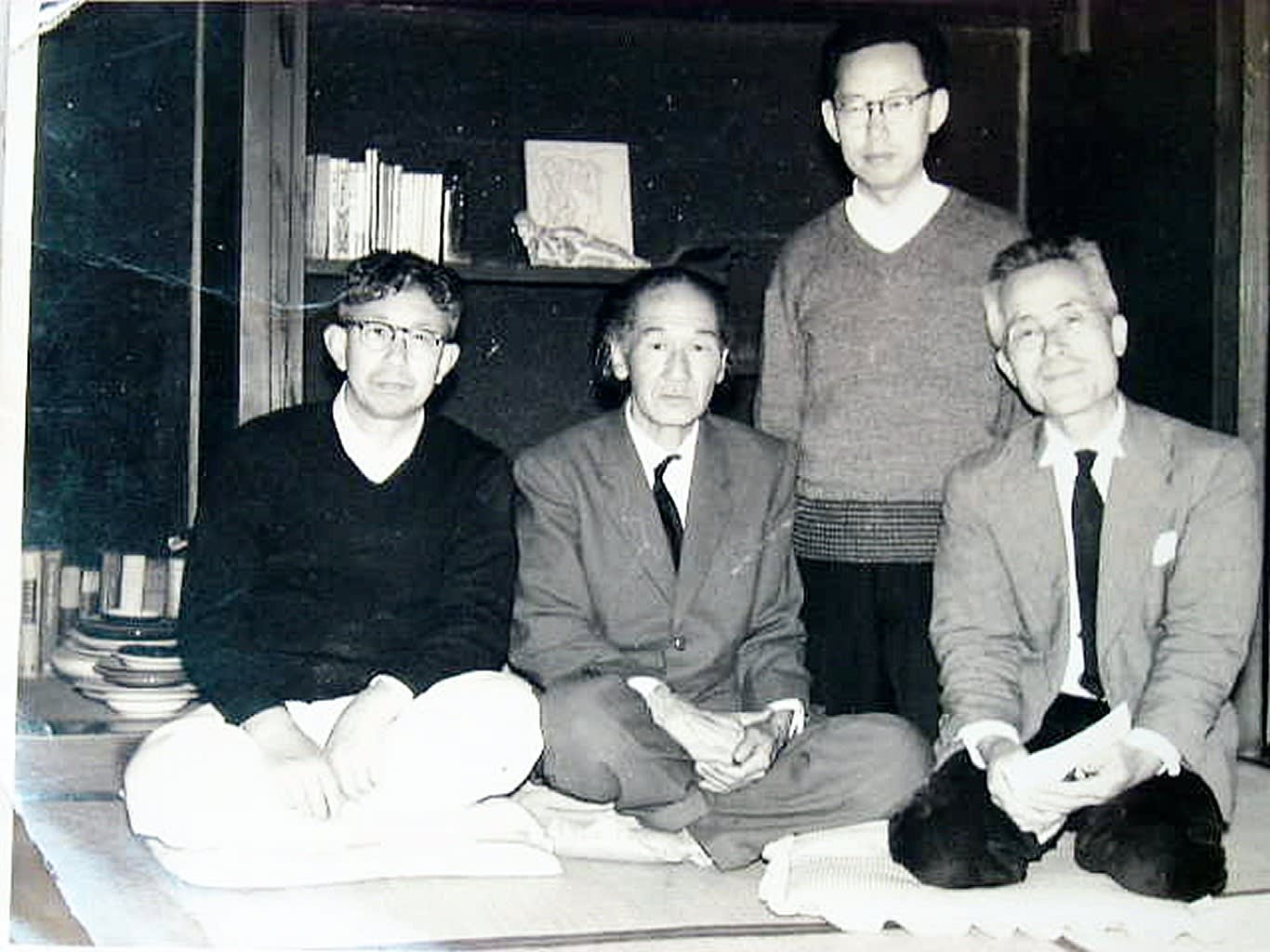

◎左斎藤徳三郎、右増渕元秀

◎左斎藤徳三郎、右増渕元秀

斎藤徳三郎の交遊関係

他に徳三郎(徳山人)と交遊関係にあった人は吉井忠(画家)・椿貞雄(銀座サエグサで二人展)・江川文典(画家)・木村壮太(木村壮八の兄新しき村の助役)・丸木位里夫婦(原爆の絵の画家)・伊野農夫也(版画家)・岡野良平(白日会・日本美術会)・牧大介(画家)・郡司次郎正(侍日本の作者)・歌舞伎の坂東三津五郎・高倉隆文(千波船附の円通寺住職)など多彩である。

◎棟方志功

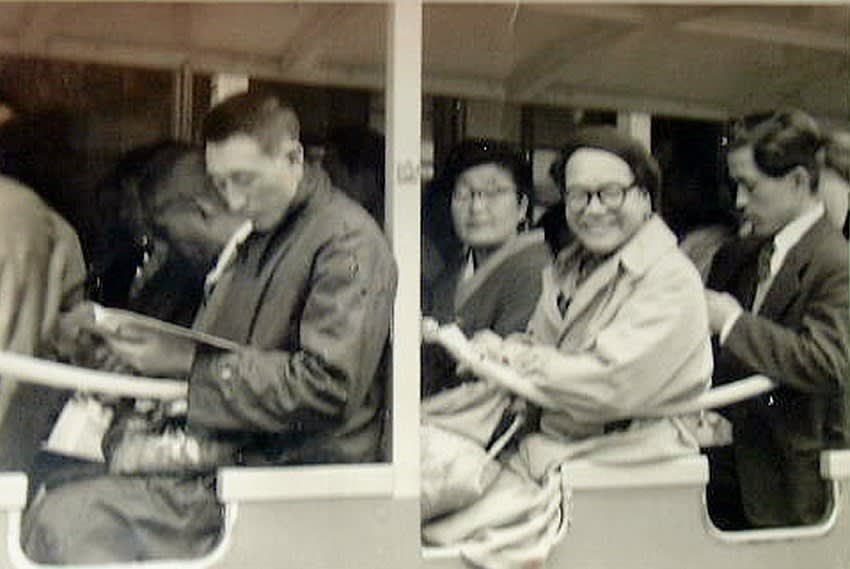

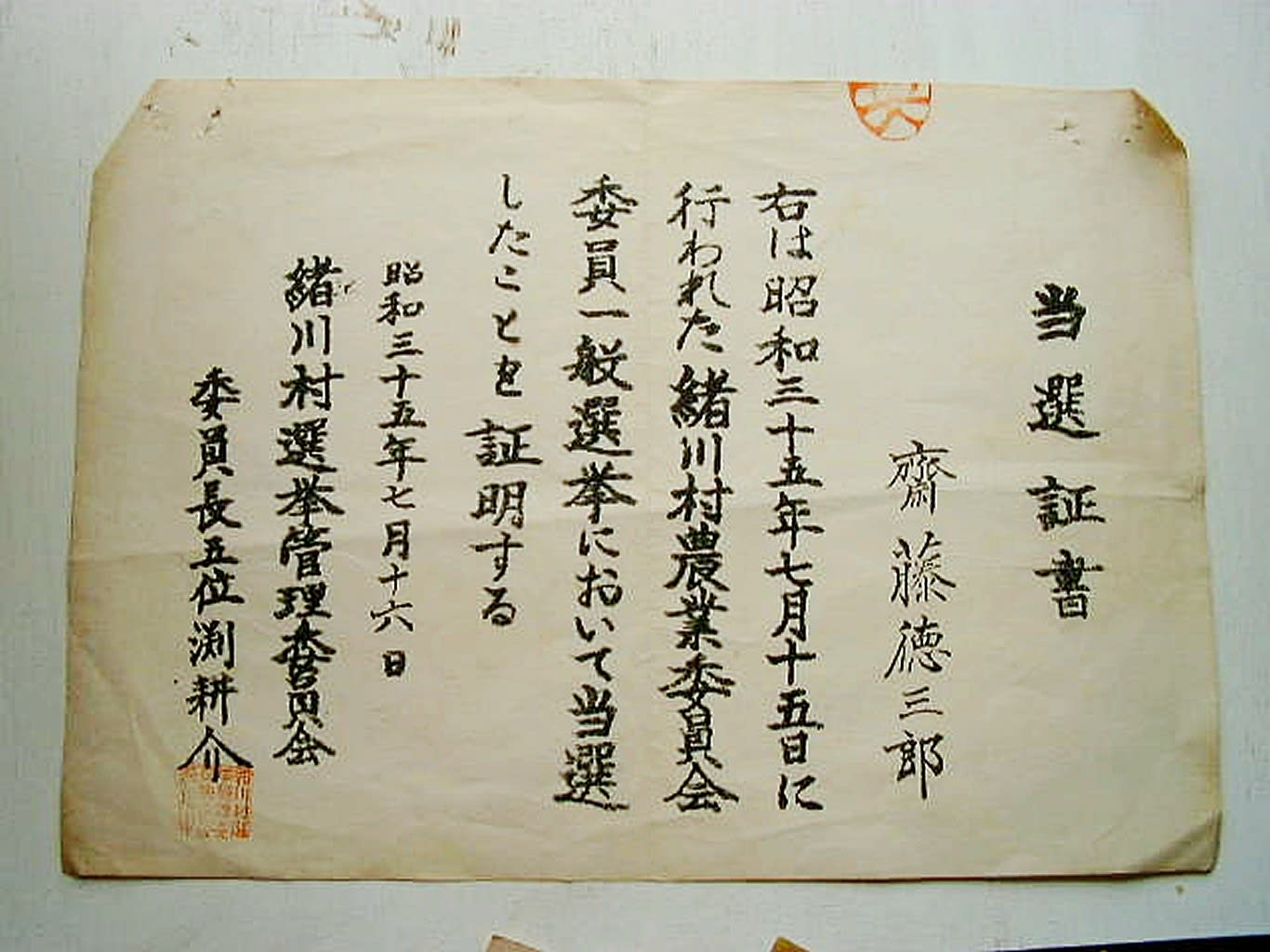

徳三郎と緒川村

斎藤徳三郎は昭和5年茨城県緒川村に入った。この時面倒を見たのが県会議員の斎藤沈水である。同じ政治家仲間の五江淵家の娘フクと結婚した。そして村会議員・農業委員を努め、酪農では朝鮮赤牛を導入した。「新しき村」の理想を掲げ村つくりに励んだ。

また、戦後農民運動を指揮した。

◎斎藤徳三郎スケッチ緒川村下小瀬五位淵家風景

◎斎藤徳三郎の農業委員会辞令

徳三郎の元には多くの文人・芸術家達が訪れた。増淵元秀もその一人であった。そした茨城美術を結成し代表になった。

日本板画院の会長は松方三郎・名誉会員は棟方志功・参与が徳三郎である。

徳三郎は日本板画院茨城支部長になり多くの美術家を指導した。

また、水戸市天恩ビルの中村はなに請われ「週刊天恩」に多くの文を寄稿し文筆にもその冴を見せた。

斎藤徳三郎は昭和46年70歳で茨城県大子町の病院に入院し水戸の城南病院で没した。生誕103年を迎える。緒川村の渓流を望む五江淵家の丘の墓地に墓標が建っている。

そこには武者小路実篤が「徳山人ここに眠る 実篤」と揮毫している。

◎武者小路実篤筆『徳山人ここに眠る」

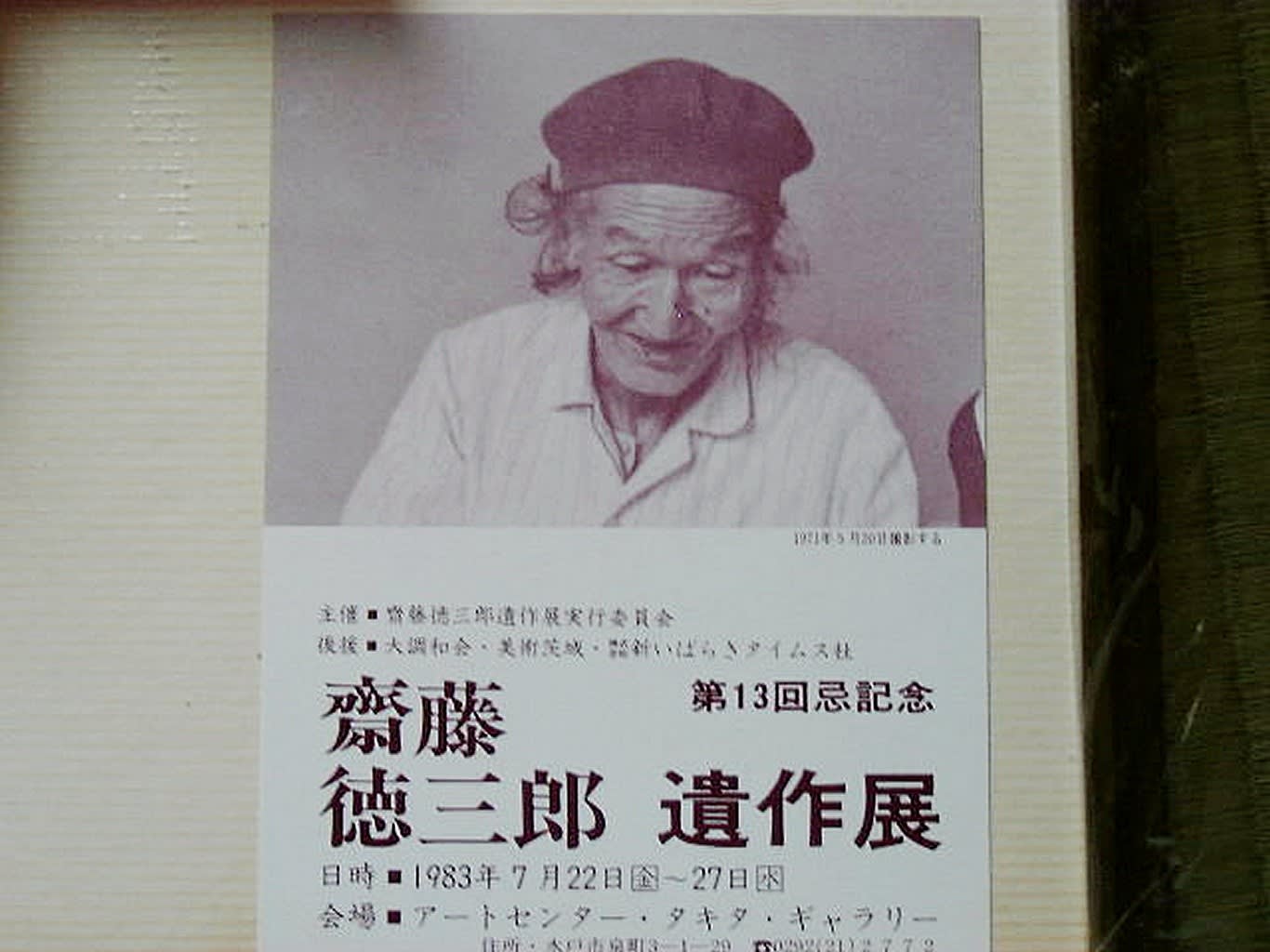

弟の斎藤晴造(東北大学経済学部教授・経済学部長)は13回忌「斎藤徳三郎遺作展」で「兄の生涯は新しき村を貫き通した事です。画業は多くの先輩の指導の賜物です。」と語った。

◎斎藤徳三郎画

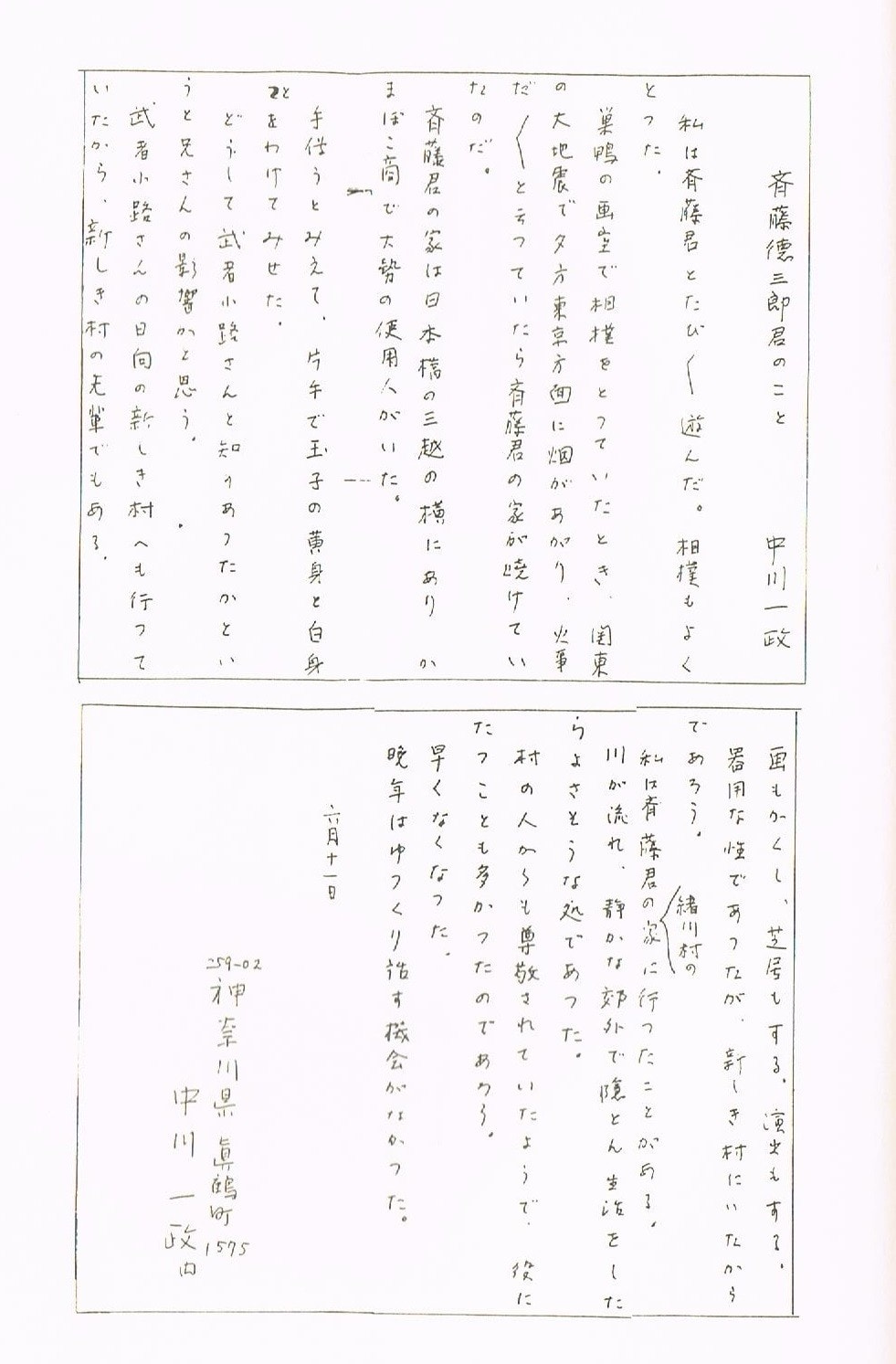

斎藤徳三郎と中川一政

洋画家の中川一政(88歳)は昭和56年水戸市アート・センター・タキタ・ギヤラリーでの「斎藤徳三郎遺作展」に寄せて次のような一文を寄稿している。

私は斎藤君とたびたび遊んだ。相撲もよくとった。巣鴨の画室で相撲をとっていたとき関東の大地震で東京方面に火が上がり、「火事だ火事だ」といたら斎藤君の家が焼けていたのだ。斎藤君の家は日本橋の三越の横にあり、かまぼこ商で大勢の使用人がいた。手伝うとみえて、片手で卵の黄身と白身とを別けてみせた。

どうして武者小路さんと知り合ったかといゆうと兄さんの影響かと思う。

◎斎藤徳三郎の兄弟(中央が斎藤徳三郎)

武者小路さんの新しき村にいっていたから、新しき村の先輩でもある。画もかくし、芝居もする。演出もする。

器用な性であったが、新しき村にいたからであろう。私も斎藤君のあたらしき緒川村にいったことがある。

川が流れ、静かな郊外で隠とん生活をしたら良さそうなところであった。村の人からも尊敬されているようで、役に立つことも多かったであろう。早くなくなった。晩年はゆっくり話す機会がなかった。 6月11日

259ー02 神奈川県眞鶴町1578 中川一政内

◎斎藤徳三郎と相撲を取って育った中川一政

◎画家中川一政

◎斎藤徳三郎作

高さ1.82メートル 幅3.64メートルもの大作、昭和40年代蕎麦店「よかっぺ」の店主椎名昭二氏のために描いたもの