戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

尊王攘夷論の提唱者 藤田東湖

平成30年3月28日(水)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮輝明

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

尊王攘夷論の提唱者 藤田東湖

平成30年3月28日(水)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮輝明

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

二つの東禅寺事件

平成30年3月26日(月)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮輝明

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

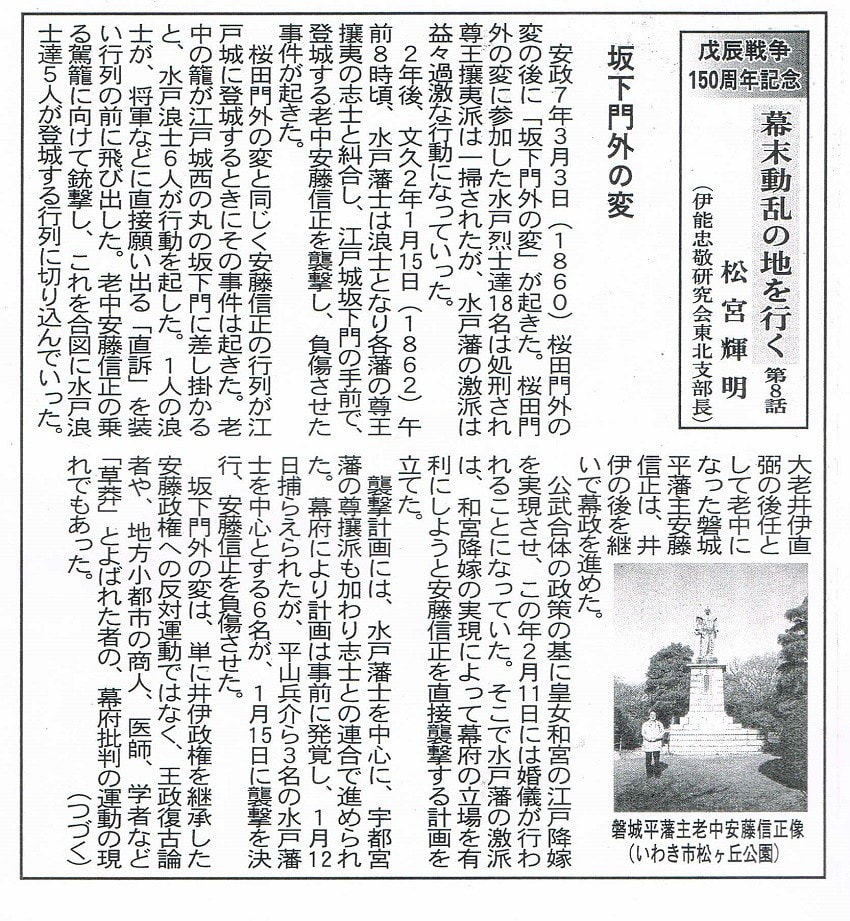

坂下門外の変

平成30年3月19日(月)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

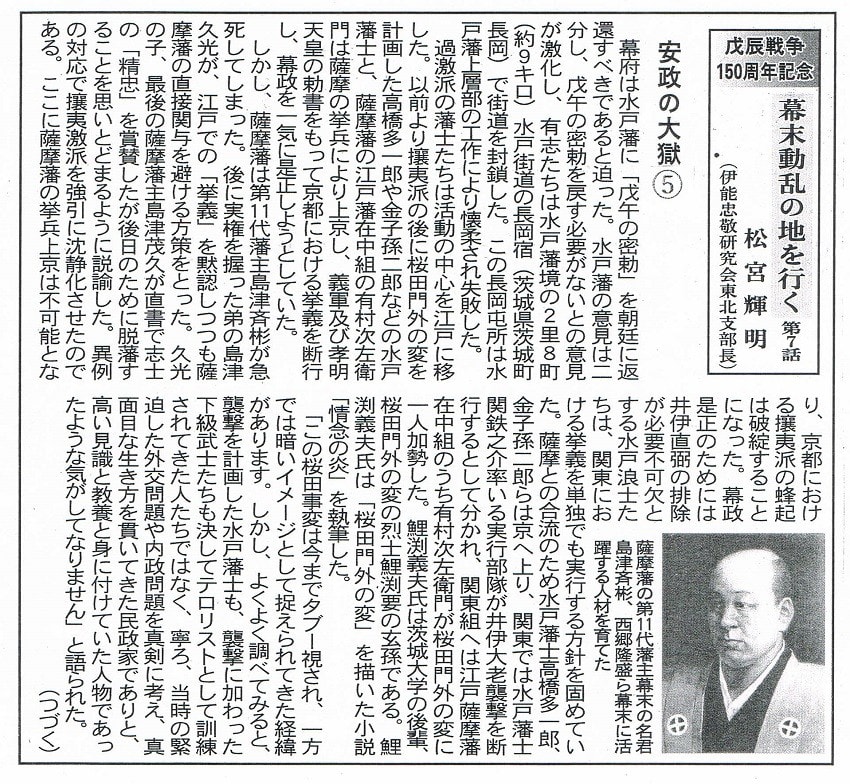

安政の大獄⑤

平成30年3月13日(火)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

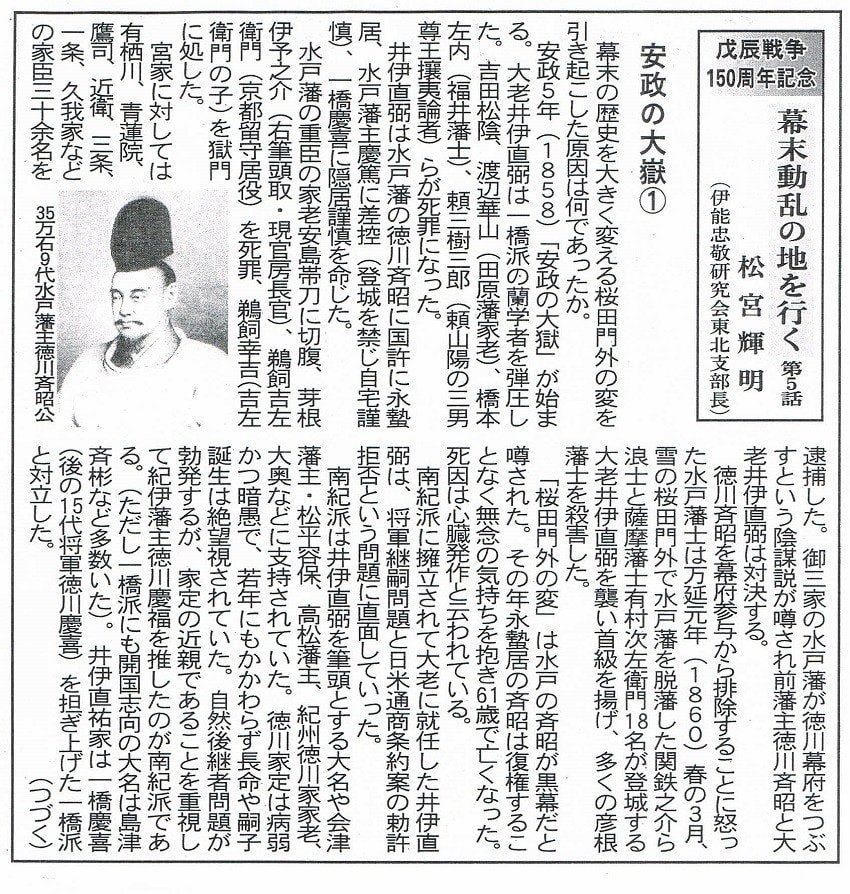

安政の大獄①

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

安政の大獄①

平成30年2月26日(月)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮輝明

平成30年3月9日(金)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

桜田門外の変②

平成30年2月26日(月)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

桜田門外の変①

平成30年2月19日(月)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

水戸学と尊王攘夷思想

平成30年2月13日(火)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

戊辰戦争150周年記念「幕末動乱の地を行く」

戊辰戦争はなぜ起きたか

平成30年2月6日(火)マメタイムス新聞掲載

松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

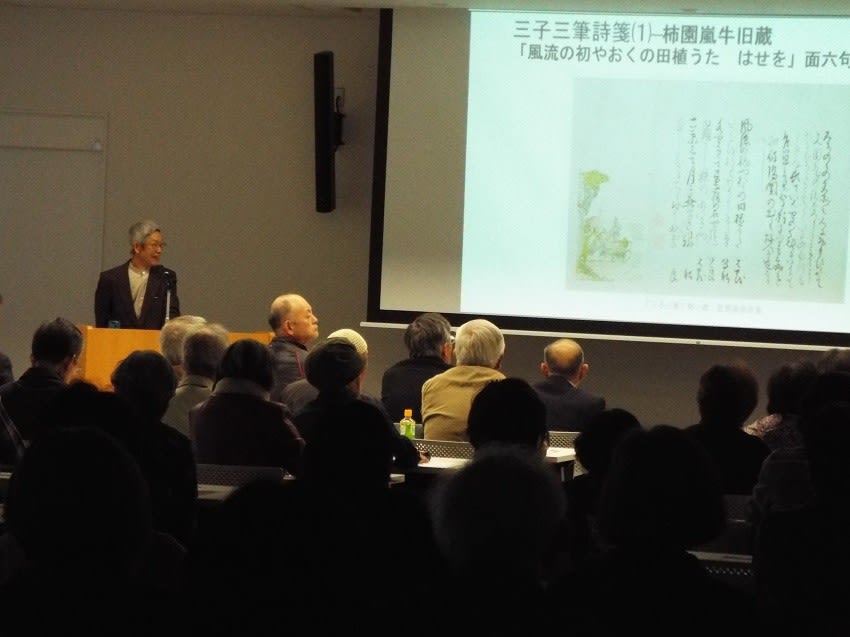

芭蕉研究者加藤定彦先生の講演会に寄せて

伊能忠敬研究会東北支部長 松宮輝明記

平成30ね11月23日(金)午後2時から「芭蕉、曽良,等躬三筆」の講演会が市役所4階で開催されました。

講師は、立教大学名誉教授(文学博士)、加藤定彦先生の講演です。

〇須賀川市文化スポーツ部長安藤基寛氏の講師紹介

〇立教大学名誉教授、文学博士加藤定彦先生の講演

〇講義を拝聴する俳句愛好者は120余名

◎加藤定彦先生との出会い

芭蕉研究の第一人者、文学博士の加藤定彦先生とは、平成18年8月に知遇を得ました。

江戸時代、「近代地図の創始者伊能忠敬」の研究で加藤先生のご教示をいただきました。

下総九十九里浜の伊能忠敬の実家神保家の一門は、40余名の俳句集団でありました。

芭蕉伊勢派の佐久間柳居、白井鳥酔の門下生であり、伊能忠敬親子も芭蕉伊勢派の俳諧師で俳号は父が「都船」忠敬が「東河」と称し江戸の文化人と広く交遊しております。そして、江戸の文人を援助しております。

加藤定彦先生の書簡を紹介いたします。(平成18年8月)

松宮輝明様へ 拝復

ご丁寧はお便り丁載、早速拝読いたしました。

お尋ねの資料は「鳥酔先師懐玉抄」が正しい書名です。

御覧下さい。奥州の旅での句を2冊にまとめたもです。

門人が先師鳥酔の追善として、旅での句としてまとめ,発刊したのです。

白井鳥酔が須賀川に寄っているのは、別の資料「乙酉唫行甲乙記」の「壬申」に奥州へ旅したことが記されているので、宝暦2年(1752)のことと思われています。たまたま、目に着いただけで詳しくしらべたわけではありまっせん。

郡山の郷土史家の方が宝暦七年とありますが、何によられたのでしょうか。

『鳥酔先師懐玉抄』を収録する『俳文学大系』紀行編にやはり奥羽紀行がありましたので、参考までに関係部分を同封しました。

なお、当方、現在、一具庵一具の門人、鉾田市二重作(霞ヶ浦の北浦辺)の友甫宛に送られた俳人書簡を入手、活字化中です。

須賀川俳人多代女や清民などの書簡が幾つかあり、俳諧摺物の送り状が含まれています。

須賀川市立博物館調査報告書9・10(平成10~H)で「俳諧摺、上・下」の特集を出しているとのことです。

以前から手に入れたいと思っていました。もし、博物館にお知り合いの方などいらっしゃり、手にはいるのでしたら、お口添え頂けませんでしょうか。

よろしくお願いします。

尽くしませんが、まずはご返事旁。時節柄ご自愛下さ。

匆々

平成18年8月30日

加藤定彦

須賀川の俳句綴りをお送りすると、ご丁寧なお手紙をいただきました。。

11月17日(土)、全国から多くの俳人が集い秋の風物詩「牡丹焚火」が開かれた。

11月19日(月)、須賀川ロータリークラブで「正岡子規の福島俳句紀行・正岡子規と須賀川」の講演会の依頼で、須賀川を訪れた俳諧師を紹介し、加藤定彦先生の講演会のご案内をさせていただきました。

多くの市民の皆様に聴講をいただければ幸いです。

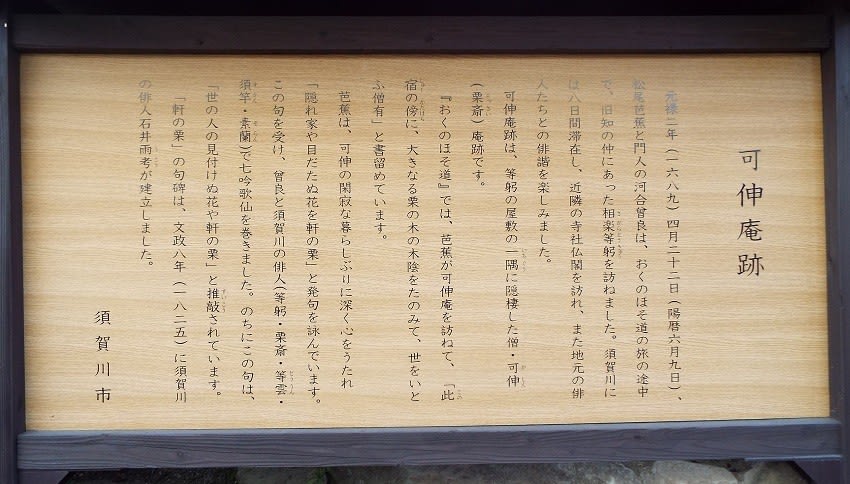

須賀川市立博物館で開催中の「その名は等躬」をご高覧いただき、奥州街道第一の宿場町「須賀川宿」の文化の継承を念じております。

「文化は街を育てる」

◎芭蕉の流れを継ぐ石井雨考

〇左より市原たよめ、遠藤由一画、石井雨考筆(石井敬三氏所蔵)

〇藤井晉流の時雨の塚