スロバキアでの国際詩祭への招聘演奏…無事終了し、帰国

これから少しばかりシリーズで?ご報告させて頂こうと思う。初回は何だか普通の旅ブログになりかねないので、笛演奏家として一応冒頭は楽器の写真を。これらは今回、ハンガリーやスロバキアから連れ帰った、素敵な笛たち。笛や音楽の話はおいおいするとして…まずはスロバキア入りする前に、チョコッと立ち寄ったハンガリーのお話しから

一番長いので1メートルちょい。

2000年のオーストリア公演、2004年のルーマニア・ブルガリア旅行から随分経ち、久しぶりの中欧・東欧となるのだが、期待に胸が膨らみ、最初からテンションが高かったせいか、飛行機での長旅も全く苦にならなかった

まずはウィーンに入り、仕事の打ち合わせなどをしつつ、その合間の空き時間を利用してハンガリーへ。仕事で来ているので、すぐにまたウィーンに戻らなくてはならなかったが、ハンガリーとスロバキアは歴史的に関わりが深いし、この機会にハンガリー音楽についても色々調べたい事あったからだ。

ホテルのすぐ近くが駅だったので、切符をチャッチャと買って飛び乗り、平原が続く風景の中をガタゴトと抜けて、途中パスポートのチェックもなしに2時間45分…あっという間に着いた久しぶりのブダペストは…とにかく面白かった!色んな人がいて、街を歩くだけでも退屈しない。とにかく僕は、旅をすると、歩きに歩く。

以前訪れた時の記憶から、ハンガリーは英語が通じない人が多い…というイメージがあり、旅に際して片言のハンガリー語を覚えてはいたのだが(もし英語が通じたとしても、英語圏以外の国で一言目に英語で話しかけるのは、ちょっと礼儀に欠けると思う。なので大抵、その国の言葉を挨拶程度には覚えて行く。)ハンガリー語で挨拶した後に、少々遠慮がちに「英語でも大丈夫ですか?」と尋ねると、「大丈夫!ちょっとはわかるよ」という人が予想以上に多く、驚いた。もちろん、全く通じない人も沢山いて、あの手この手でやり取りしたりもするのだが…それはそれで、むしろ楽しくて僕は好きだ。

古い建物の一階にスロットルのネオンが光る

それにしても、見渡せばネット環境もそれなりにあるし、カードが使える店も街中に沢山ある。この10年位の間に、随分雰囲気も変わった気がする。何て言うのか…以前に比べて街全体が明るくなったみたいな印象が、あった。

ホテルも安い割にはとても良い感じの所で、部屋に入ったらウェルカム・ワインまで置いてあるではないか。ウィーンからこんなに近くの場所で、言葉も違えば文化も違う、人の感じも違うし、物価まで安い…全く、どうなってるんだろうと思ってしまう。

街には色んな人が行き交っていて、中心部には観光客も多いが、少し外れると視線が鋭い人々もあちこちにいて不思議な活気を感じ、何だか楽しい。一瞬どこの国にいるのか、わからなくなる位だ。アジア系の顔の人、スラブ系の顔の人、ドイツ系の顔の人、いかにもハンガリーって感じの顔の人…背丈の大きい人も小さい人もいて、顔の表情も様々だから、オープン・テラスでお茶飲んで、一服しながら行き交う人を見てるだけでも、本当に飽きない。この国が歩んで来た歴史に想いを馳せて、人々を眺めてたら、あっと言う間に時間が経ってしまう。

驚いたのは、あちこちにマクドナルドが出来ていて(中には古い建物を利用した世界一豪華な内装の店舗も、ここブダペストにある)、更にそれが目に入らない位、通りのあちこちにトルコ・スタイルのケバブ屋が出来てる。広場には、若いカップルや小さな子供を連れた家族、よくわからない謎の若者集団や老人集団?が、それぞれ楽しそうに集い、ワイワイしている。

鯉やナマズが入ってるそうだが…

…で、さっそく食べたのは、やはりコレ。「漁師のスープ」ハラースレーだ。スープ狂?の僕は、とにかく海外に行ったら美味しそうなスープを次から次へ試す。我々日本人の慎ましい胃袋なら、こういった地元スープと、もれなく付いてくるパン(大抵ドカ盛り)で、充分お腹が満たされてしまう。値段も安い

ちなみに赤いけど、旨味のあるパプリカだし、全然辛くない。グヤーシュももちろん美味しいが、これも結構イケる

これから始まる街歩きの活力が湧くというものだ。こっちの地面は石畳の道も多く固いから、街歩きは気合を入れねばならない。

ブダペストは観光地で都会だから、いろんな店があって思わずキョロキョロ…昔に比べてオシャレな店も増えてる気がした。小さなお店で水(こっちの国では必携。すぐに喉が乾くから

ちなみに僕は、ヨーロッパの街頭で一般的に売ってる炭酸入りの水が大好きである)を買って、グビグビ飲みながら歩いてると、時折不思議なものを発見して、思わず凝視。ハンガリーは通りのあちこちに、謎の看板があって、その中でも最も良くわからんのがコレ。

目玉…脳とつながって…何が言いたい

…正直、怖いっス

「よく見て考えろ」とでも言いたいのか…。周りは路駐の車が沢山あったけど、何かの注意を促しているのか。でも、逆にこの看板にビビって、何かを見落としそうである。

さて、ブダペストはドナウ川を挟んで街がブダ側とペスト側に分かれているのは、ご存じの方も多いと思う…その間にかかる「くさり橋」はこの街のシンボル的存在というか、よく旅行雑誌や観光案内の写真にも載っている。

ここを歩くと、(僕だけかもしれないけど)なんか「巨大な京都に」来たような気持ちになる…。この辺りではドナウ川が南北に通っていて、くさり橋から北を見ると向こう側に橋が見えて、マルギット島という中洲の島が見える。これはさしづめ、出町柳の三角州か。くさり橋の西側には王宮があるのだけれど、これはいわば御所、川の両サイドには道が延びていて、その川べりの道を車や人が行き交っている…鴨川にしてはやたら大きいけれど、こんな風景、京都にあるではないか。そう思ったら西側の道も川端通りに見えて来たゾ。

という事は、この辺りを丸太町辺りと考えたらいいか。じゃ、あの山は船岡山で、あいつは衣笠の辺りか。博物館だの美術館の位置関係も、それ程ハズレてはいないかも。むむむむ…何の因縁か、それとも都市というのは構造的に似て来るものであろうか

しかし、土産物屋が集まっているブダペストの新京極通りとでもいうべきヴァーツィ通りは川の東側。どちらかというと東側に繁華街があるのは京都と逆だが…あ!祇園か!あれを祇園と見立てれば、合点がいく。所々、微妙に東西南北の方向が逆転しているように見受けられる所もあるけど、やっぱり、ますます「ブダペスト←大京都」か…などと、アホなことを考えつつ橋を渡る。

橋の袂には、狛犬ならぬ獅子が。帝都の守護獣だけに、その顔はなかなかイカツイのだが、裏に回ってみると、お尻は案外、緊張感に欠ける。所詮はデカいネコである(せっかくなら香箱座りにして欲しい)。しかも、相手は石像…背後をとることはたやすいので、回り込んで、その本性を密かに写真に収める

狛犬同様、乙な写真をとるなら背後からである。

後ろ姿はリラックス

ブダ側に渡ると、どこからともなくトランシルヴァニアな音楽が。見ると鴨川べりヨロシク、自転車が行きかう中、音楽を演奏する男が二人。こんな連中、京の川べりにもいっぱいいるゾ…と、またまた巨大な京都を歩いているような気分になりつつ、縦弾きビオラを見せてもらうと、やはりバッチリ、駒がこの手の音楽用に平たく調整されいた。彼らのトランシルヴァニア音楽は粗削りながら、なかなか雰囲気が良かった

昔からこの手の音楽を聴いているが、やっぱりハンガリーの、バーンと広い平原や緑をバックに聴きたい音楽だ。やってみたいとずっと思ってるんだけど、基本的にバイオリン音楽なんだよな~。…いや、今からでもやってみるか。

夜は、歌舞団のステージを見に劇場へ。ブダ側には国立ダンス劇場、ペスト側にはドゥナ・パロタがある。日によってやってる場所や演目が異なるのだが、これは本当に必見だ。劇場も壮麗で素晴らしいんだけど、舞台の内容はもう、ブラボーの一言。もともと昔からハンガリーの踊りや音楽は好きなんだけど、来日して公演されるものよりも内容がアーティスティックというか…どうしても日本公演などでは各地の踊りを披露していく、とう内容に終始しやすいのだが、ここ現地では結構メッセージ性もある、凝った演出の舞台が楽しめた。

とても写真では伝えられない…あぁ幸せ

どちらの劇場もどちらの歌舞団も…国立歌舞団もドゥナ・パロタも素晴らしくて、次から次へと繰り出されるレベルの高い演奏と踊り、そのハッピー感に、ただただ圧倒されっぱなし。踊ってる人が一番ハッピーなんじゃないだろうかと、こういう地域の踊りを見てたらいつも思う。個人的に大好きなモルドヴァの曲や踊り、そして何というタイミングか、我々がスロバキアに行くことを知っているかのような「北部ハンガリー、スロバキア国境の音楽と踊り」という演目。スロバキアから参加のメンバーも加わり、超盛り上がりの楽しいステージを満喫させて頂いた

多分、毎晩のように見ても飽きない。完成度の高い舞台を見ると、何だか清々しい満足を覚える

夜の国会議事堂前を馬鹿騒ぎ船が横切る

夢のようなステージの余韻の中、夜のドナウ川べりを歩くと、川の方からドンチャカ大騒ぎの歓声や音楽が…何事かと思って見てみると、大きな船の中でミラーボールが回り、人々が踊ったり騒いだりしている。まるで北新地か大阪・難波のビルが、丸ごと川を横切っていくようではないか。去りゆく夏を惜しみながら一年分の大騒ぎを企てたかのようなドンチャカ船、ゆっくりと国会議事堂の前を横切ってゆく。あまりに面白いからパシャリ。あんなに騒いで、沈まないのだろうか。いや、そんな船だったらドナウ川に繰り出してること自体、ヤバいか。

地下鉄で帰ろうと思って、乗り口に行くと…地獄の底まで伸びていくようなエスカレーター。しかも、スピードがやたら速い!意を決して飛び乗ると、ゴーッという轟音と共に下へ降りてゆく。エスカレーターを降りる時にしくじると、ベルトに巻き込まれそうだから、タイミングを見計らって、気合を入れて降りなくてはならない。ほぼジャンプである!ハンガリーの地下鉄(のエスカレーター)恐るべし。コレに慣れてしまうと、逆に日本のゆっくりしたジェントルなエスカレーターでタイミングが合わず、コケてしまうに違いない…。

乗り損ねたら転げ落ちる…多分下まで

地下鉄は車両によって椅子の柔らかさが全然違ってて、固いのに座ると、前の方にジワジワ滑ってズリ落ちそうになる

そう言えば、前に座ってたお尻の大きなオバサンも、多少ズリ落ち気味に見えた。落ち着かないんじゃないかな…改善する気はないのだろうか。もちろん、地下鉄の中では東洋人は珍しいのか、乗客全員が気兼ねなくガン見してくれる

雰囲気も服装も珍しいのだろう。

切符を買うのも面白くて、ちゃんと動いてるのか心配になる自販機もあるんだけど、結構沢山の人が並んで旧式の窓口で買っている。切符を買ったらエスカレーター前の検札機にガチャコンと入れて進むのだが、監視員が目を光らせて沢山立ってて、これもまた面白い。で、降りる時は誰も見てないというか…乗る時だけ見張られてるのね

夜のブダペストも、また違った味わいだ。イシュトヴァーン大聖堂横のオープン・カフェで、ちょっと一杯。他にも幾つか店があって、結構夜遅くまで人々が外の席にユッタリ座って、キャンドルを囲んで語り合っている。雨や湿気が多くて街中は排気ガスだらけの日本じゃ、オープンテラスも微妙だが…こういう国だと、確かに外に座って、ゆっくり時間を過ごしたくなる。(気候は仕方ないとしても、改めて日本は、車も車道も多過ぎる気がする

とりあえず、京都は市内のアスファルト出来るだけ剥がして、路面電車を復活させて欲しい…でないと、空気も地下水も復活しないし、落ち着いた生活も居住できる都市としての姿も、取り戻せないんじゃないだろうか)

夜のシナゴーグ

夜中の広場

イシュトヴァーン大聖堂からすぐのデアーク広場という所では、少し階段で地下に降りた所に椅子やテーブルが並んでて、沢山の自転車があちこちに停められ、人々が集ってワイワイ話している。昼間も賑わってたけど、何故か夜も変わらず賑わってる。その近くにある24時間営業みたいな小さなスーパーに行くと、日本では全く見かけないような品々も並んでて、興味津々…あぁ、こんなあちこち見物してたら、いつまでたってもホテルに帰り着けない。

ぐるぐる巻きのスモークチーズ。剥がしながら食べる。

先述したケバブ屋には、夜遅くまで営業してるところが多いようで、店内には若者が沢山座っている。手軽で値段も安いし、この時間帯に、こういう店では野菜が充実したメニューが揃っているから、グッドなんだろう。そんなこんなで寄り道しながらようやくホテルに帰り着くと…(ちなみにこのホテル、安い割に中身はゴージャスで、ジャグジーバスが付いてたりする)あまりにも精力的に動きすぎたのか、毎度の事ながら、帰ったら、ユックリお風呂に入る元気も残っていない。

さて、今回の旅で音楽関係の探し物はあるにしろ、手工芸品全般が好きな僕にとっては、そういうお店を回るのも楽しみの一つだ。旅の本を開いてみると、ブダペストの中心地からちょっと離れた所に中欧最大の蚤の市があるとかで、蚤の市と聞いて行かない訳にはいかない。

地下鉄とバスで乗り継いで行って来た…が、本を見ても実際の駅名が違うし、バスに乗ったら乗ったで停留所名が違う。人に聞いてもチンプンカンプンで、もはや勘で行くしかなかった。

通り過ぎたような嫌な予感がして途中下車し、もう一回逆方向に乗って戻ったらバスの中の表示に市場の名前が出てきたから慌てて降りると…あった、あった。こりゃ、油断してたら見つからん。

思いのほか地味~な感じで、平日だったせいもあるだろう、人もまばらだった。いわゆる民族衣装も置いてる古着屋を見つけたので、ここぞという時用の舞台衣装に地方のブラウスを服の山から探して引きずり出し、値切って購入

オバちゃんも人が良いし、安い。さすが蚤の市

中欧最大規模?と言われる蚤の市エチェリ

それにしても、不思議な店がいっぱい!謎なのは、綺麗な民族系ブラウスとエッチなビデオを一緒に並べて売ってる品の良さそうなオバちゃんの店…

店頭はまるで時空が歪んでいるかの如くであった(衝撃度が高く、人に見せれないので写真撮ってない)。興味を押さえきれず、オバちゃんに話しかけ、試しにそのブラウスを試させて頂いたけど、ちょっとサイズが小さかった…残念!それにしてもやっぱり、愛想良くて品の良いオバちゃん。一体、この店に何があった

…とても中央市場には見えん

さて、足早にブダペストに戻ると、今度は自由橋という橋の近くにある中央市場に向かった。正直、ドでかいレンガ作りの壮麗な風貌は、昔の列車の駅か何かにしか見えない。ところが中に入ると、一階は食料品店が並び、二階はいわゆるお土産物や手工芸品、食事のスタンドがズラ~ッと並んでいる。

色々見てたら時を忘れる

海外に行くと必ず市場をうろつきたくなる僕は、こういう所に来るとスイッチが入り、好奇心のまま歩き回ってしまう。あまり見たことのない食材なんかを見つけると、思わず買いそうになるのだが、「買ってどうする

」…と自分にツッコミを入れながら、それでも、ここで日常を送ってる人ってどんな感じなのかなぁ~なんて想像して、仮想的に食費計算などしつつ、う~む、案外普通に暮らせそうではないか、等と妄想を膨らませながら歩く。あぁ、でも香辛料位なら今買ってしまっても大丈夫なハズ…。

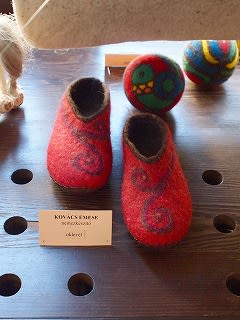

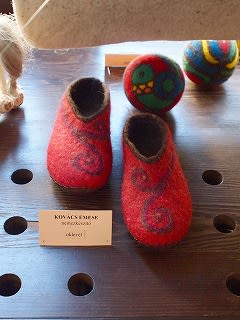

それから訪れたのは、手工芸品のセンター。歌舞団のスタッフさんに尋ねても有力情報が得られなかったので、ここで色々笛の事について尋ねてきた。展示してあるものは面白いものばかり。マジャール人、さすが騎馬民族の末裔と言うだけあるな~(蒙古斑ある人、結構いるみたいだし)というグッズの数々や、やたら可愛いフェルトのグッズ。しかし何と言っても興味をそそられるのは楽器である。

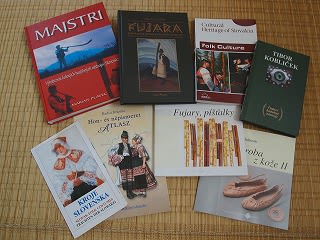

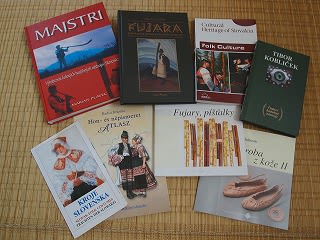

下の写真はツィタレと、いわゆるバグ・パイプ。ツィタレはチューニング用の器具がト音記号になってるのが妙に可愛い。この楽器でハンガリーの親父が高らかに歌うの聴いたら結構グッとくる。バグ・パイプは、スロバキアのもそうだけど、羊やヤギの体そのまま使ってるみたいなボディーで、パイプ部分の頭がヤギの頭(しかもメカ・ヤギみたいな斬新なデザイン)になってるのが、イイ。今回、CDや楽譜集も沢山手に入ったのだが、大量の写真が載った楽器に関する研究書も手に入ったのが超嬉しかった。こんな本、昔はなかった。

ナマハゲかと思うような、お面の数々にも興味津々。キリスト教が伝わる以前の彼らの世界観や、自然との付き合いが非常によくわかる。日本を含め、アジア諸地域の文化やその感性とのつながりも感じずにはいられない。実際、音楽に長く関わっていると、人々を取り巻く昔ながらの感性・感覚というものに興味が向くし、もちろんのことながら歴史・風俗など、音楽を支える全てのものに興味が出てくるものだが…ハンガリーの音楽や彼らのこういった古い習俗に触れると、(僕は10代初めから聴いていたという事もあるが)ある一種の「懐かしさ」のようなものも感じることがある。

ちゃんと草食動物みたいな瞳になってるところがニクイ

それにしても、以前この街を訪れた時は、建物の外壁に銃弾の跡らしきものが残っているのを何箇所かで見た記憶があるのだが、今回はあまり見かけなかった。それも、街全体が以前に比べて明るく見えた理由の一つかも知れない。街の持つ、一種独特の「生々しさ」とも言えるものは今でも感じるのだが、街のあちこちで出会った人々も、お店や博物館、レストランで出会った人も、何だか昔よりずっと明るいエネルギーを発しているように感じた。

壁に残る、沢山の銃弾らしき痕

さて、今回うまくいけばハンガリーの田舎スタイルの笛…もちろん、お土産用じゃなくて実際の伝統音楽に使われてるタイプの笛を入手することが大きな目標だったんだけど、ウィーンに戻る間際になってようやく、手工芸センターの気のいい親父からの有力情報により、地方の村の笛を仕入れている所へ寄ることができた。そこは結構凝り凝りのショップで、周辺の伝統音楽で使う楽器やその資料を豊富に仕入れていた。

僕が笛演奏家で、モルドヴァのチャンゴーの人々の笛や、ハンガリーの田舎の方のスタイルの笛を探している…と言う事を伝えると、そこの主人がトランシルヴァニア・スタイルの笛を吹いてくれた。「親父、やるやん!」と思わず拍手するほど、あの独特の味があって良かった!ちゃんと研究と言うか…練習した人なんだな。

それに感心してたら、隣の方で、ちょうどルーマニアの田舎のスタイルの笛を仕入れに来てる演奏家らしき人がいて、そのスタイルの楽器のいい感じのヤツを一切合切、買い占めて帰ってしまった

こわ~

ここはマニアの集う場所か。その後もツィタレを持った人なんかも入って来て、どうやらその手の音楽やってる人が結構来るようだ。こりゃ、油断してられん、僕も早々に探さなければ。

Village Flute たちの歌口ならべると、何だかかわいい。

僕は、ハンガリーの羊飼いの笛…特に、やたら長い三つ穴のヤツ(ホッジ・フルヤ)と、親父が吹いてくれたトランシルヴァニアの村の笛、それから何と言ってもモルドヴァ・スタイルのフルヤ(縦笛)を仕入れたかったので、店の迷惑も帰りの時間も気にせず?あれこれ尋ねて笛を箱から引き出し、見せてもらった。モルドヴァ・スタイルのカヴァルと言う笛は、残念ながら思うようなのがなかったのだが、何とラッキーなことに、他の笛に関しては結構入手したかったものが見つかった(上の写真の笛たちがそう)。

村の製作家の作った笛は、それぞれ独特の音程感、独特の趣向を伺う事が出来る。僕も笛製作をするから、「よくある作りの笛なら」、竹を素材にして、現物を想像しながら「らしきもの」を作ることは出来るのだが…こういう楽器に関しては一番癖のあるヤツをまずは手にしないと、「その土地の人々が求めている感じ」のようなものを感じ取ることが出来ない。食材や料理と一緒である。よく、「あぁ、リコーダー型の歌口なのね」で片付けてしまう人がいるのだが、多分ちゃんと吹いた事・吹けた事もないし、細部まで観察した事もないのだろう。ダクトのある構造の笛にだって、本当に色々なものがあるのだ。

お目当ての笛を幾つか見つけることが出来てハッピーな顔になってたのか、店のご主人が色々面白い話も聞かせてくれた。何でも、ご主人の息子さんは日本人のヴァイオリニストと結婚したとか!嬉しそうに写真を見せてくれたんだけど、何と写真は広島の宮島で撮られたものだった。海の中に鳥居が立ってる…

世界は狭くなってるんだなぁ。

さて、そんなこんなで列車に飛び乗って、これまたアッという間にウィーンへ。列車の中でショプロン(ハンガリーの地方都市の名前で、この名前のビールもある)の黒ビールを飲みながら、この行程の余韻に浸る。ハンガリーはやっぱり興味津々の国で、ブダペストは、やっぱり面白くて不思議な居心地の良さがある街だった。劇場で見た素晴らしい舞台の余韻は、なかなか冷めない。躍動的で、とんでもなく多彩な踊りの数々、様々な地域の美しい衣装、切なくもあり力強くもある音楽と魅力的なその音色や歌い回し。

それにしても、この短い間に様々な人とも出会い、美味しい物も食べ、市場やマーケットも見物し、歌舞団の舞台も観て、様々なCDやDVDも入手し、研究書や紹介書、楽器や地方の音楽のテキストまで入手して、果ては今まで手に入らなかったタイプの笛まで入手して…奇跡的と言えば、奇跡的と言えなくもない。旅の最初っからこんなに飛ばしてていいものか。

名残惜しく感じながらウィーンに戻ったこの時は、これから更に、旅がテンション・アップするとは…想像だにしていなかった

そう、旅のメインは、まだこれからだったのである。

続く…

これから始まる街歩きの活力が湧くというものだ。こっちの地面は石畳の道も多く固いから、街歩きは気合を入れねばならない。

これから始まる街歩きの活力が湧くというものだ。こっちの地面は石畳の道も多く固いから、街歩きは気合を入れねばならない。 ちなみに僕は、ヨーロッパの街頭で一般的に売ってる炭酸入りの水が大好きである)を買って、グビグビ飲みながら歩いてると、時折不思議なものを発見して、思わず凝視。ハンガリーは通りのあちこちに、謎の看板があって、その中でも最も良くわからんのがコレ。

ちなみに僕は、ヨーロッパの街頭で一般的に売ってる炭酸入りの水が大好きである)を買って、グビグビ飲みながら歩いてると、時折不思議なものを発見して、思わず凝視。ハンガリーは通りのあちこちに、謎の看板があって、その中でも最も良くわからんのがコレ。

「よく見て考えろ」とでも言いたいのか…。周りは路駐の車が沢山あったけど、何かの注意を促しているのか。でも、逆にこの看板にビビって、何かを見落としそうである。

「よく見て考えろ」とでも言いたいのか…。周りは路駐の車が沢山あったけど、何かの注意を促しているのか。でも、逆にこの看板にビビって、何かを見落としそうである。

狛犬同様、乙な写真をとるなら背後からである。

狛犬同様、乙な写真をとるなら背後からである。 後ろ姿はリラックス

後ろ姿はリラックス

とりあえず、京都は市内のアスファルト出来るだけ剥がして、路面電車を復活させて欲しい…でないと、空気も地下水も復活しないし、落ち着いた生活も居住できる都市としての姿も、取り戻せないんじゃないだろうか)

とりあえず、京都は市内のアスファルト出来るだけ剥がして、路面電車を復活させて欲しい…でないと、空気も地下水も復活しないし、落ち着いた生活も居住できる都市としての姿も、取り戻せないんじゃないだろうか)

」という雄たけびが聞こえてきそうな、鼻息すら感じるこの姿

」という雄たけびが聞こえてきそうな、鼻息すら感じるこの姿