現在では当たり前のことになっていることが、それほど遠くない昔には、まったく当たり前のことではなかった、ということはよくある。民主主義とか人権とか平等とか表現の自由といったことも、当たり前になったのはごく最近のことである。

現代の支配的世界観である「科学主義的唯物論」も、また同じであって、それがいわゆる先進国で普遍的なものとなったのは、わずかこの百数十年、長く見積もっても二百年のことである。

また、ある時点での支配的世界観が、それ以前のものよりまさっているということが、必ずしも正しいわけではない。ある時代、社会主義――社会全体を理性的に設計・管理できるという考え方――は、人類の知的進歩の到達点のように受け取られたことがあった。しかし、それが正しいものではなかった(現在の人類には実現不可能だった)ということは、この五十年ほどの歴史で明らかになってしまった。物質的知識において驚異的な発達を遂げた現代のわれわれは――百年前の物質的知識と現在のそれとは、数百バイト対ギガないしテラほどの格差があるかもしれない――、近代以前の文明を「蒙昧」と見る傾向があるが、果たして物質的知識以外の面でそうかどうかは疑わしい。

持って回った言い方になったが、要するに、この「唯物論」文明はごく最近になって優勢になったものであり、またそれが絶対的に正しいわけでもない、ということである。そして、それが「正統」の位置を占めようとしている時代に、真っ向からそれに反対したきわめて大きな運動があったということ、そしてそれが無知蒙昧や妄想ではなかったことを、ここでは主張したいのである。

以上のことを理解してもらうためには、やはり歴史的な考察が欠かせないだろう。しかし、歴史の細部を辿ることは、煩瑣になり、多くの人をうんざりさせてしまうことになりかねない。幸い、日本語での包括的な歴史書として、最近刊行された三浦清宏著『近代スピリチュアリズムの歴史』という素晴らしい業績があるので、細部はそちらに譲ることにして、ここでは大まかなアウトラインだけを述べるにとどめたい【3】。

スピリチュアリズムの出発点は、一八四八年三月三十一日に起きた「ハイズヴィル事件」であるという説がほぼ定説化している。

「ハイズヴィル事件」は、その後一般化した用語で言えば「ポルターガイスト」現象である。簡単にまとめておくと、次のようなものである。

一八四七年十一月十一日、アメリカ・ニューヨーク州の閑村ハイズヴィルにある小さな一軒家に、フォックス一家が引っ越してきた。その家は以前から怪しいことが起こるとの噂があった。移り住んだ当初は何事も起こらなかったが、一八四八年の三月、夜になると、何かを叩くような音(「ラップ音」)や家具の動くような音がするのに悩まされるようになった。

三月三十一日(金曜日)の夜、あまりの音の騒々しさに、父親が窓枠を点検していると、末妹のケイト(キャサリン、当時七歳)は、父親の立てる音にラップ音が反応するのに気づいた。そして、「Mr. Spiritfoot, do as I do」と言い、自分の指を鳴らしてみると、怪音はこれに応えて鳴った。ついで、ケイトのすぐ上の姉マーガレット(当時九歳)が、自分の手で一つ、二つと数を打つと、怪音はそれに同じ回数で反応した。さらに母親が子供たちの年齢の数を鳴らしてごらんと言ったところ、音は、正確にその数を打った。この時、音は、最後に三つ打ったが、それは一番最後に生まれ幼くして死んだ子供の、その時点での年齢だった。

この出来事は近隣に伝わり、多くの人を巻き込んで「交信」が展開された。ある人物が、アルファベットを唱え、必要な文字のところで音を立てる、という交信法を提言して、比較的詳しい内容が伝えられるようになった。音は、次のように主張していることが明らかになった。「自分はチャールズ・B・ロスマという行商人で、五年前の火曜の夜十二時に東側の寝室で就寝中、包丁で喉を切られ、殺された。所持金五〇〇ドルを奪われ、死体は地下室に埋められた……」

事件は大騒動となり、前住者が疑われたり、地下が掘り返されたりする一方、「霊との交信」への非難中傷が巻き起こったりした。姉妹は別の所へ避難したが、そこでも叩音は続き、交信が展開された。霊は次のように語ったという。

「友よ、この真実を世に伝えなさい。これは新しい時代の曙である。このことをもう隠そうとしてはならない。あなたがたが責務を果たそうとするのなら、神はあなたを守り、善き霊たちもあなたがたを見守るであろう。」

ケイトとマーガレット、そして長姉のリーを加えた三姉妹は、叩音の実演を見せ物として各地で披露し、一八五〇年の夏にはニューヨークの大舞台で大成功を納めた[Fodor, 1933, pp145-146]。

事件と三姉妹のその後については様々なエピソードがあり、「でっち上げ」説もあるが、ここでは細部には立ち入らない。

その後に起こったスピリチュアリズム関連の現象から見れば、取り立てて大きな「奇跡的現象」ではない。ただ、いくつか特色がある。

まず一番の基本は、死んだ人間――しかもごく普通のセールスマン――が、通信の主体であるという点である。イタコやユタといったシャーマニズムの伝統がある日本では、それほど驚くべきものではない。「あなたの死んだお母さんがこう言っているよ」という霊能者の「お告げ」に卒倒する日本人はそう多くはないだろう。だが、キリスト教文明では基本的に「死者がメッセージを送ってくる」ということは、タブーに類するものであり、どちらかと言えば「悪魔のしわざ」的に受け取られるということは押さえておく必要がある。神や天使や聖人が発信者ならばまだ許容されるが、「最後の審判まで眠っている」死者が通信をするのは、原理的には御法度というわけである。そして、このことこそ、スピリチュアリズムの核心部分なのであって、すべての死者霊は消滅するわけでも眠っているわけでもない、つまり「人間の個性は死後も(活動的状態で)存続する」という命題が、最大のポイントなのである。

二番目は、その死者霊との通信が、ラップ音という「物理的超常現象」を通して行なわれているという点である。これが霊媒による入神談話、つまりイタコがやるように「私はお前の母だよ」と語るのだったら、それほどの影響力は持たなかったかもしれない。そういった曖昧な「劇」ではなく、どこから発生するのかわからない「音」いう物理的現象によって通信がなされたことは、その後のスピリチュアリズムの隆盛にも大きな影響を与えることになる。

三番目は、霊との「対話」が成立したことである。通常こういった幽霊現象では、人は怯えるだけで、その意味や意図を探ろうとしないものである。幽霊に向かって「何のご用ですか」と尋ねる人は少ない。しかし、ケイトの機転が現象をまったく違ったものに変えた。質問と答えという応酬が成立したのである。その意味で、小さなケイトの指ならしが、後に大ブームとなる「交霊実践」の先駆けとなったとも言える。

そして四番目の、この事件を最も奇跡的なものにしている点は、その波及の大きさである。この事件は、当時勃興期にあった大衆新聞によって、東海岸全体に伝わった。そして同様の奇妙な現象を起こせる人が、最初はフォックス姉妹と接触した人々の中から、そして次第にあちこちの無関係な人々の中から、出現するようになったのである。

この爆発的ブームこそ、スピリチュアリズムの最大の意義かもしれない。それは一部の好事家が細々と積み上げたものではない。一人の霊能者が話題になったわけでもない。それは一八五〇年代のアメリカで(そして後にイギリスで)巻き起こった“メガ・トレンド”だった。

人々は「交霊会」の実践に乗り出し、何人かが暗い部屋の中に集まり、テーブルに手を置いていることで、やがてそれが動き出すことを実体験した。それを契機に「物理的心霊現象」を起こしたり、「入神談話」「自動書記」といった手段で死者の霊と交信する男女が輩出した。スピリチュアリズム専門の新聞・雑誌が登場し、様々な奇跡的現象や「この世を去った人々」からのメッセージがさかんに報じられた。

スピリチュアリズムのブームは瞬く間に驚異的な拡がりを見せた。一八五〇年創刊の最古のスピリチュアリズム雑誌『スピリチュアル・ワールド』によれば、一八五一年当時、ニューヨークには一〇〇人の霊媒が活動し、フィラデルフィアには五〇~六〇のスピリチュアリスト・サークルがあったという。一八五五年に『ノース・アメリカン・レビュー』誌は、「アメリカのスピリチュアリストは二〇〇万人に及ぶ」としたニューイングランド・スピリチュアリスト・アソシエーションの推計を、「事実を過大評価したものではない」としている[Fodor, 1933, p.362]。統計ではアメリカの人口は一八五〇年で約二三〇〇万、六〇年で三一〇〇万というから(『海外統計資料目録 北米・中南米・アフリカ・大洋州編』による)、比率はかなりのものである。

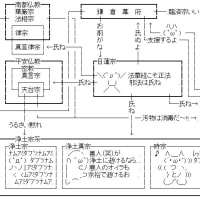

もちろん、「正統」を自任するキリスト教勢力や拡大期の科学主義的唯物論を標榜する人々からは、こうした風潮に対して激しい嘲笑や非難が寄せられたが、一方、学識を持った人々によって内容的に豊かな記録書・研究書も生まれた。たとえば、元上院議員・ニューヨーク州判事のJ・W・エドモンズ(一八一六―七四)は、霊的現象の調査に乗り出しその真実性を確信すると、諸新聞にスピリチュアリズム擁護の記事を書いて大きな反響を巻き起こした。エドモンズはさらに友人の外科医デクスターらと「交霊会」サークルを作り、そこで得られた「霊との交信」をもとに二部からなる『スピリチュアリズム』を刊行した(第一部一八五二年、第二部五五年)。ペンシルヴェニア大学名誉教授で化学者のロバート・ヘア(一七八一―一八五八)も、自らの実験をもとにスピリチュアリズムを論じ、『霊的現象に関する実験的研究』(一八五五年)を刊行した(最終的には彼自身も霊能を得たという)。

ある歴史的事件がなぜ起こったかという問いは、難しいものである。まして大衆的流行の理由となると、ほとんど分析不能かもしれない。

いくつかの要素が背景にあったことは確かである。一つは、当時のアメリカが、現代の大衆情報社会の先駆をなしていたことである。今となっては想像しにくいが、アメリカは新しい人類的実験の場であった。先住民の問題をおいておけば、そこには新たな土地と新たな人々による新たな文明が生まれ始めていた。特権階級のない民主主義社会と、伝統の軛のない自由な文化探究。

例えば新聞は、欧州では政治的パンフレットとして発展し、一部の文化人・知識人だけが手にするものであったが、政治的抑圧の少ないアメリカで「大衆への情報伝達媒体」として変貌した。一八三五年には『ニューヨーク・ヘラルド』、四一年には『ニューヨーク・トリビューン』が一ペニーという安価な日刊紙を刊行し、世の中の事件が瞬時に広く伝わるという仕組みが確立した(この流れはまもなくイギリスにも波及し、四六年には日刊大衆新聞『デイリー・ニューズ』が創刊されている)。

また電気通信も、アメリカが先駆けとなっている。一八三七年にモースが実用的な電信機を発明し、文字や数字を符号化して伝達する方式(モールス信号)を考案した。そして一八四四年にはワシントン―ボルティモア間の電信回線が開通し、遠方の情報が即座に伝わるシステムが生まれた。モールス信号とハイズヴィル事件のラップ音の間に符合があるかどうかはともかく、これらは現代まで続く「情報革命」の出発点とも、誰もが情報にアクセスできる「大衆社会」の曙とも言えるだろう。

宗教的にも自由があった。もともと移民は母国の宗教的迫害を逃れてきた人々が多かったため、当初は様々な小競り合いがあったにせよ、次第に宗教的寛容の文化が生まれていた。一方には宗教的探究熱が起こり、カリスマ説教師の周りに熱狂的集団が生まれたり、小セクトが理想郷建設をめざして共同体を設立するといった動きがあり(例えばモルモン教は一八四七年にユタにソルトレイクシティを建設した)、他方で、急激に人口を増した都市民は、キリスト教と無縁の者も多かった。イエスの神性を否定し合理主義・人道主義を取り入れたユニテリアニズム、さらにそれを押し進めたエマソンの超越主義など、新たな宗教思想を創造しようとする試みもあった。自らの霊的体験をもとに独自の霊的哲学を展開し、スピリチュアリズムの先駆をなしたとも評価されるアンドリュー・J・デイヴィス(一八二六―一九一〇)は、こうした多元的文化状況の中で広く人気を博し、霊的ブームを支えることになった[レナード、一九八五年、第二章]。

しかし、こうした「大衆情報社会」や「宗教的寛容」ですべてが説明できるわけではない。後のイギリスでもそうだが、最も奇妙なことは、フォックス姉妹を火種として「霊媒」が大量に出現したことである。しかもそれらの霊媒の能力はきわめて高かった。「物理的心霊現象」においても「死者との交信」においても、おそらく有史以来見られなかったほどの量の現象が起こったことは疑えない。もちろん、それ以前から霊媒や超常能力者はひそかに多数活動していて、ブームをきっかけに表に出るようになったという可能性もある。だが、それだけでは巨大な流行のすべてを説明できるようには思えない。興味半分で参入したまったくの一般人が、次々に霊能力を獲得していったのである。

スピリチュアリズムの中で得られた「霊信」には、それを「霊界側からの大規模な働きかけ」と述べるものが多くある。これはもちろん霊や霊界を認めない立場から見れば「妄言」だろうが、この世を去った人間が活動的に存続しているという可能性があるなら、そうした活動主体が協同してこうした潮流に参与したということは、考えられないことではない。

アメリカにおける初期スピリチュアリズムは、その後のイギリスでの熱狂によってメインの舞台から消えることになるが、そのことはそれが決して内容空疎だったことを意味しない。むしろ霊界情報や霊的哲学という点では、心霊現象全盛期のイギリスよりも勝っていたと思われる節がある。A・J・デイヴィスは、早くから「霊界の階層構造」(霊界は一つではなく低いものから高いものまで複数あるとする説)について述べていたし、人間が肉体の他に霊体を持つことも指摘していた。それに続くスピリチュアリズム書籍においても、死者が赴く霊界の具体的描写が様々に報告されているし、現界・霊界を通しての「霊の成長」という命題も主張されている。稚拙な表現や誤報とおぼしきものも混ざっているが、基本的な主題はこの時期に出そろっている。

しかし、アメリカにおいてスピリチュアリズムが次第に下火になっていったことは否めない。一八六一年に勃発した南北戦争(死者は第二次大戦での四〇万を上回る六二万に及んだ)の影響もあったかもしれない。モルモン教、セブンスデイ・アドヴェンティスト、ペンテコステ派、クリスチャン・サイエンスといったキリスト教系新宗教が興隆し、そうした百花繚乱の中に埋没してしまったのかもしれない。現在では地方の「教会」の連合として「ナショナル・スピリチュアリスト・アソシエーション・オブ・チャーチズ」が細々と活動しているようだが、一般人にスピリチュアリズムと言ってもぽかんとされるだけである。

【3】――スピリチュアリズムの歴史については、その他に田中、一九八四年、オッペンハイム、一九九二年、レナード、一九八五年、Fodor, 1933、グラッタン‐ギネス、一九九五年、ピクネット、一九九四年、梅原、一九九五年、ゴンザレス、二〇〇三年、などを参照。煩瑣になるので、単純な史実については出典を省略した。

現代の支配的世界観である「科学主義的唯物論」も、また同じであって、それがいわゆる先進国で普遍的なものとなったのは、わずかこの百数十年、長く見積もっても二百年のことである。

また、ある時点での支配的世界観が、それ以前のものよりまさっているということが、必ずしも正しいわけではない。ある時代、社会主義――社会全体を理性的に設計・管理できるという考え方――は、人類の知的進歩の到達点のように受け取られたことがあった。しかし、それが正しいものではなかった(現在の人類には実現不可能だった)ということは、この五十年ほどの歴史で明らかになってしまった。物質的知識において驚異的な発達を遂げた現代のわれわれは――百年前の物質的知識と現在のそれとは、数百バイト対ギガないしテラほどの格差があるかもしれない――、近代以前の文明を「蒙昧」と見る傾向があるが、果たして物質的知識以外の面でそうかどうかは疑わしい。

持って回った言い方になったが、要するに、この「唯物論」文明はごく最近になって優勢になったものであり、またそれが絶対的に正しいわけでもない、ということである。そして、それが「正統」の位置を占めようとしている時代に、真っ向からそれに反対したきわめて大きな運動があったということ、そしてそれが無知蒙昧や妄想ではなかったことを、ここでは主張したいのである。

以上のことを理解してもらうためには、やはり歴史的な考察が欠かせないだろう。しかし、歴史の細部を辿ることは、煩瑣になり、多くの人をうんざりさせてしまうことになりかねない。幸い、日本語での包括的な歴史書として、最近刊行された三浦清宏著『近代スピリチュアリズムの歴史』という素晴らしい業績があるので、細部はそちらに譲ることにして、ここでは大まかなアウトラインだけを述べるにとどめたい【3】。

スピリチュアリズムの出発点は、一八四八年三月三十一日に起きた「ハイズヴィル事件」であるという説がほぼ定説化している。

「ハイズヴィル事件」は、その後一般化した用語で言えば「ポルターガイスト」現象である。簡単にまとめておくと、次のようなものである。

一八四七年十一月十一日、アメリカ・ニューヨーク州の閑村ハイズヴィルにある小さな一軒家に、フォックス一家が引っ越してきた。その家は以前から怪しいことが起こるとの噂があった。移り住んだ当初は何事も起こらなかったが、一八四八年の三月、夜になると、何かを叩くような音(「ラップ音」)や家具の動くような音がするのに悩まされるようになった。

三月三十一日(金曜日)の夜、あまりの音の騒々しさに、父親が窓枠を点検していると、末妹のケイト(キャサリン、当時七歳)は、父親の立てる音にラップ音が反応するのに気づいた。そして、「Mr. Spiritfoot, do as I do」と言い、自分の指を鳴らしてみると、怪音はこれに応えて鳴った。ついで、ケイトのすぐ上の姉マーガレット(当時九歳)が、自分の手で一つ、二つと数を打つと、怪音はそれに同じ回数で反応した。さらに母親が子供たちの年齢の数を鳴らしてごらんと言ったところ、音は、正確にその数を打った。この時、音は、最後に三つ打ったが、それは一番最後に生まれ幼くして死んだ子供の、その時点での年齢だった。

この出来事は近隣に伝わり、多くの人を巻き込んで「交信」が展開された。ある人物が、アルファベットを唱え、必要な文字のところで音を立てる、という交信法を提言して、比較的詳しい内容が伝えられるようになった。音は、次のように主張していることが明らかになった。「自分はチャールズ・B・ロスマという行商人で、五年前の火曜の夜十二時に東側の寝室で就寝中、包丁で喉を切られ、殺された。所持金五〇〇ドルを奪われ、死体は地下室に埋められた……」

事件は大騒動となり、前住者が疑われたり、地下が掘り返されたりする一方、「霊との交信」への非難中傷が巻き起こったりした。姉妹は別の所へ避難したが、そこでも叩音は続き、交信が展開された。霊は次のように語ったという。

「友よ、この真実を世に伝えなさい。これは新しい時代の曙である。このことをもう隠そうとしてはならない。あなたがたが責務を果たそうとするのなら、神はあなたを守り、善き霊たちもあなたがたを見守るであろう。」

ケイトとマーガレット、そして長姉のリーを加えた三姉妹は、叩音の実演を見せ物として各地で披露し、一八五〇年の夏にはニューヨークの大舞台で大成功を納めた[Fodor, 1933, pp145-146]。

事件と三姉妹のその後については様々なエピソードがあり、「でっち上げ」説もあるが、ここでは細部には立ち入らない。

その後に起こったスピリチュアリズム関連の現象から見れば、取り立てて大きな「奇跡的現象」ではない。ただ、いくつか特色がある。

まず一番の基本は、死んだ人間――しかもごく普通のセールスマン――が、通信の主体であるという点である。イタコやユタといったシャーマニズムの伝統がある日本では、それほど驚くべきものではない。「あなたの死んだお母さんがこう言っているよ」という霊能者の「お告げ」に卒倒する日本人はそう多くはないだろう。だが、キリスト教文明では基本的に「死者がメッセージを送ってくる」ということは、タブーに類するものであり、どちらかと言えば「悪魔のしわざ」的に受け取られるということは押さえておく必要がある。神や天使や聖人が発信者ならばまだ許容されるが、「最後の審判まで眠っている」死者が通信をするのは、原理的には御法度というわけである。そして、このことこそ、スピリチュアリズムの核心部分なのであって、すべての死者霊は消滅するわけでも眠っているわけでもない、つまり「人間の個性は死後も(活動的状態で)存続する」という命題が、最大のポイントなのである。

二番目は、その死者霊との通信が、ラップ音という「物理的超常現象」を通して行なわれているという点である。これが霊媒による入神談話、つまりイタコがやるように「私はお前の母だよ」と語るのだったら、それほどの影響力は持たなかったかもしれない。そういった曖昧な「劇」ではなく、どこから発生するのかわからない「音」いう物理的現象によって通信がなされたことは、その後のスピリチュアリズムの隆盛にも大きな影響を与えることになる。

三番目は、霊との「対話」が成立したことである。通常こういった幽霊現象では、人は怯えるだけで、その意味や意図を探ろうとしないものである。幽霊に向かって「何のご用ですか」と尋ねる人は少ない。しかし、ケイトの機転が現象をまったく違ったものに変えた。質問と答えという応酬が成立したのである。その意味で、小さなケイトの指ならしが、後に大ブームとなる「交霊実践」の先駆けとなったとも言える。

そして四番目の、この事件を最も奇跡的なものにしている点は、その波及の大きさである。この事件は、当時勃興期にあった大衆新聞によって、東海岸全体に伝わった。そして同様の奇妙な現象を起こせる人が、最初はフォックス姉妹と接触した人々の中から、そして次第にあちこちの無関係な人々の中から、出現するようになったのである。

この爆発的ブームこそ、スピリチュアリズムの最大の意義かもしれない。それは一部の好事家が細々と積み上げたものではない。一人の霊能者が話題になったわけでもない。それは一八五〇年代のアメリカで(そして後にイギリスで)巻き起こった“メガ・トレンド”だった。

人々は「交霊会」の実践に乗り出し、何人かが暗い部屋の中に集まり、テーブルに手を置いていることで、やがてそれが動き出すことを実体験した。それを契機に「物理的心霊現象」を起こしたり、「入神談話」「自動書記」といった手段で死者の霊と交信する男女が輩出した。スピリチュアリズム専門の新聞・雑誌が登場し、様々な奇跡的現象や「この世を去った人々」からのメッセージがさかんに報じられた。

スピリチュアリズムのブームは瞬く間に驚異的な拡がりを見せた。一八五〇年創刊の最古のスピリチュアリズム雑誌『スピリチュアル・ワールド』によれば、一八五一年当時、ニューヨークには一〇〇人の霊媒が活動し、フィラデルフィアには五〇~六〇のスピリチュアリスト・サークルがあったという。一八五五年に『ノース・アメリカン・レビュー』誌は、「アメリカのスピリチュアリストは二〇〇万人に及ぶ」としたニューイングランド・スピリチュアリスト・アソシエーションの推計を、「事実を過大評価したものではない」としている[Fodor, 1933, p.362]。統計ではアメリカの人口は一八五〇年で約二三〇〇万、六〇年で三一〇〇万というから(『海外統計資料目録 北米・中南米・アフリカ・大洋州編』による)、比率はかなりのものである。

もちろん、「正統」を自任するキリスト教勢力や拡大期の科学主義的唯物論を標榜する人々からは、こうした風潮に対して激しい嘲笑や非難が寄せられたが、一方、学識を持った人々によって内容的に豊かな記録書・研究書も生まれた。たとえば、元上院議員・ニューヨーク州判事のJ・W・エドモンズ(一八一六―七四)は、霊的現象の調査に乗り出しその真実性を確信すると、諸新聞にスピリチュアリズム擁護の記事を書いて大きな反響を巻き起こした。エドモンズはさらに友人の外科医デクスターらと「交霊会」サークルを作り、そこで得られた「霊との交信」をもとに二部からなる『スピリチュアリズム』を刊行した(第一部一八五二年、第二部五五年)。ペンシルヴェニア大学名誉教授で化学者のロバート・ヘア(一七八一―一八五八)も、自らの実験をもとにスピリチュアリズムを論じ、『霊的現象に関する実験的研究』(一八五五年)を刊行した(最終的には彼自身も霊能を得たという)。

ある歴史的事件がなぜ起こったかという問いは、難しいものである。まして大衆的流行の理由となると、ほとんど分析不能かもしれない。

いくつかの要素が背景にあったことは確かである。一つは、当時のアメリカが、現代の大衆情報社会の先駆をなしていたことである。今となっては想像しにくいが、アメリカは新しい人類的実験の場であった。先住民の問題をおいておけば、そこには新たな土地と新たな人々による新たな文明が生まれ始めていた。特権階級のない民主主義社会と、伝統の軛のない自由な文化探究。

例えば新聞は、欧州では政治的パンフレットとして発展し、一部の文化人・知識人だけが手にするものであったが、政治的抑圧の少ないアメリカで「大衆への情報伝達媒体」として変貌した。一八三五年には『ニューヨーク・ヘラルド』、四一年には『ニューヨーク・トリビューン』が一ペニーという安価な日刊紙を刊行し、世の中の事件が瞬時に広く伝わるという仕組みが確立した(この流れはまもなくイギリスにも波及し、四六年には日刊大衆新聞『デイリー・ニューズ』が創刊されている)。

また電気通信も、アメリカが先駆けとなっている。一八三七年にモースが実用的な電信機を発明し、文字や数字を符号化して伝達する方式(モールス信号)を考案した。そして一八四四年にはワシントン―ボルティモア間の電信回線が開通し、遠方の情報が即座に伝わるシステムが生まれた。モールス信号とハイズヴィル事件のラップ音の間に符合があるかどうかはともかく、これらは現代まで続く「情報革命」の出発点とも、誰もが情報にアクセスできる「大衆社会」の曙とも言えるだろう。

宗教的にも自由があった。もともと移民は母国の宗教的迫害を逃れてきた人々が多かったため、当初は様々な小競り合いがあったにせよ、次第に宗教的寛容の文化が生まれていた。一方には宗教的探究熱が起こり、カリスマ説教師の周りに熱狂的集団が生まれたり、小セクトが理想郷建設をめざして共同体を設立するといった動きがあり(例えばモルモン教は一八四七年にユタにソルトレイクシティを建設した)、他方で、急激に人口を増した都市民は、キリスト教と無縁の者も多かった。イエスの神性を否定し合理主義・人道主義を取り入れたユニテリアニズム、さらにそれを押し進めたエマソンの超越主義など、新たな宗教思想を創造しようとする試みもあった。自らの霊的体験をもとに独自の霊的哲学を展開し、スピリチュアリズムの先駆をなしたとも評価されるアンドリュー・J・デイヴィス(一八二六―一九一〇)は、こうした多元的文化状況の中で広く人気を博し、霊的ブームを支えることになった[レナード、一九八五年、第二章]。

しかし、こうした「大衆情報社会」や「宗教的寛容」ですべてが説明できるわけではない。後のイギリスでもそうだが、最も奇妙なことは、フォックス姉妹を火種として「霊媒」が大量に出現したことである。しかもそれらの霊媒の能力はきわめて高かった。「物理的心霊現象」においても「死者との交信」においても、おそらく有史以来見られなかったほどの量の現象が起こったことは疑えない。もちろん、それ以前から霊媒や超常能力者はひそかに多数活動していて、ブームをきっかけに表に出るようになったという可能性もある。だが、それだけでは巨大な流行のすべてを説明できるようには思えない。興味半分で参入したまったくの一般人が、次々に霊能力を獲得していったのである。

スピリチュアリズムの中で得られた「霊信」には、それを「霊界側からの大規模な働きかけ」と述べるものが多くある。これはもちろん霊や霊界を認めない立場から見れば「妄言」だろうが、この世を去った人間が活動的に存続しているという可能性があるなら、そうした活動主体が協同してこうした潮流に参与したということは、考えられないことではない。

アメリカにおける初期スピリチュアリズムは、その後のイギリスでの熱狂によってメインの舞台から消えることになるが、そのことはそれが決して内容空疎だったことを意味しない。むしろ霊界情報や霊的哲学という点では、心霊現象全盛期のイギリスよりも勝っていたと思われる節がある。A・J・デイヴィスは、早くから「霊界の階層構造」(霊界は一つではなく低いものから高いものまで複数あるとする説)について述べていたし、人間が肉体の他に霊体を持つことも指摘していた。それに続くスピリチュアリズム書籍においても、死者が赴く霊界の具体的描写が様々に報告されているし、現界・霊界を通しての「霊の成長」という命題も主張されている。稚拙な表現や誤報とおぼしきものも混ざっているが、基本的な主題はこの時期に出そろっている。

しかし、アメリカにおいてスピリチュアリズムが次第に下火になっていったことは否めない。一八六一年に勃発した南北戦争(死者は第二次大戦での四〇万を上回る六二万に及んだ)の影響もあったかもしれない。モルモン教、セブンスデイ・アドヴェンティスト、ペンテコステ派、クリスチャン・サイエンスといったキリスト教系新宗教が興隆し、そうした百花繚乱の中に埋没してしまったのかもしれない。現在では地方の「教会」の連合として「ナショナル・スピリチュアリスト・アソシエーション・オブ・チャーチズ」が細々と活動しているようだが、一般人にスピリチュアリズムと言ってもぽかんとされるだけである。

【3】――スピリチュアリズムの歴史については、その他に田中、一九八四年、オッペンハイム、一九九二年、レナード、一九八五年、Fodor, 1933、グラッタン‐ギネス、一九九五年、ピクネット、一九九四年、梅原、一九九五年、ゴンザレス、二〇〇三年、などを参照。煩瑣になるので、単純な史実については出典を省略した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます