死への恐怖というのは、一部の人を除いて――死後存続や他界の実在を確信している人などを除いて――、誰にもあるものでしょう。この恐怖は、最大の苦悩のもと、しばしば生の喜びに水を差すものとさえ捉えられています。

ただ、一口に死の恐怖と言っても、そこにはいろいろな相があるようです。

・自己の消滅ということへの哲学的・直感的恐怖

・愛する人や慣れ親しんだ世界への決別の恐怖

・死んでいくプロセスの苦痛への恐怖

最初のものは、人間が「世界と独立して存在する自己」意識を持つことから生まれてくる不思議な謎のように思われます。「私というものがある」という確信と、「それがなくなる状態」のイメージ(あるいはその思考不能性)との間のギャップというのでしょうか。

同じような体験をしている人も多いと思いますが、私は小学生の頃、夜寝る前に、ふっと自分の死のこと(自分が消滅すること)を考えると、「うわっ」と言って起き上がってしまうほど怖かったものです。なぜそんな仕組みが心にあるのかは、よくわかりません。おそらく地上に生まれ出てくることと、この「デフォルト的にある死への恐怖」は関係しているように思われます。

奇妙な恐怖と言えば言えるので、もし自己が消滅するのなら、死んだ後は何も感覚できないのだから、死後を恐がる必要はない。それは理屈としてそうですけれども、「自己という主体」への愛着と、それが「消滅した状態」という想定が、恐怖となるようです。パスカルの有名な言葉、「私の人生の前後に拡がる永遠、その無限の空間の永遠の静寂が私を恐怖におののかせる」というのは、この哲学的・形而上学的恐怖をよく表現しているように思います。

こうした恐怖は、青年期の自我成長・確立期には、非常に切迫したものとして現われるのかもしれません。ところが、だんだん年をとって老年期になると、どういうわけか、それほど恐いと思わなくなる人も多いようです。

このあたりはよくわかりません。取り立てて死後の世界への信仰を持たない人でも、老年になると、死への恐怖は少なくなるのでしょうか。親や友人・知人たちが他界していく経験を重ねると、「まあ自分も」と思うようになるのでしょうか。それとも「自己を超越した意識」が多少なりとも生じるからでしょうか。

愛する人や慣れ親しんだ世界との別れというのは、まだ老境に達しない人には、かなり悲痛なものになるでしょう。幼い子供を残して死ななければならないという状況は、どれほど生命の永遠性への信仰を持っていたとしても、やはりつらいものです。「向こうでまた会えるから」と言ったところで、なかなか慰めになるものではありません。

地球上の生活世界というものは、実はかなり「ケチでちっぽけな世界」(マイヤーズ)なのですけれども、そこで生きてきて、愛着を覚えている人には、別れるのはつらいのかもしれません。

死んでいくプロセスでの苦痛への恐怖は、これは結構深刻なものです。死は恐いけれども、それよりも、死んでいく時に苦しむのがいやだ、という人は多いと思います。

ただ、臨死体験や前世療法の報告、そして霊からのメッセージなどを見ると、死は苦痛ではないようです。人間は一定以上の痛みや苦しみが来ると、自動的に「脱魂」し、それらを感じなくなるのです。そしてその脱魂の感覚は、非常に楽で、気持ちのいいものだと言います。

ちなみに「断末魔」という言葉がありまして、何か恐ろしい漢字で、死ぬ瞬間は想像を絶する苦しみがあるというように受け取る人もいますが、この言葉はもともと仏教を通して伝わったサンスクリット語の「マルマッチェーダ(marma-ccheda)」=「マルマンを切ること」の訳だそうです(「マルマン」が音訳されて「末摩」となり、さらに「魔」となった)。「マルマン」とは、古代インド医学の概念で生命を司る10個所(諸説あり)の重要ポイントのことで、「マルマッチェーダ」はそれが断絶すること。まあ、言ってみれば、「霊および霊体と肉体とをつないでいるチャクラの結合が解き放たれること」という感じの概念であって、全然恐ろしい言葉ではありません。

スピリチュアリズムが主張している「死後存続」を受け入れるのなら、こうした死への恐怖はなくなっていきます。自己が消滅することはありません。愛する人と永遠に別れることもありません。死の直前直後のプロセスは苦しいものではありません(死へと向かっていく時に、肉体的な苦痛や不快を感じることは仕方ありませんけれども)。

* * *

安らかな死を望む人は多い。まあそれは当然のことです。「安らかな死」とは、愛する人たちに囲まれ、激しい痛みを感じることなく、眠るように息を引き取る、というイメージが典型だと思われます。

しかし、「安らかな死」への過度の欲求は、逆に悪しき執着ともなります。

「孤独死」ということを最近マスコミはやたらに大げさに報道します。独り暮らしの老人が、何らかの病気によって死に、数日、あるいは数ヶ月発見されなかった。それは大問題だ、と。政治が悪い、とまで言う人もいます。

でも、それはそれで仕方ないではないか。「誰かがそばにいれば、病気の発作が起こっても死なずに済んだかもしれない」という主張は間違いではないでしょうけれども、人間は永遠に生きるわけではないわけで、そこで死ぬことが、それほど大げさに悲劇だと騒がれるようなものなのか。

お年寄りの熱中症による死亡も、「あってはならない事故」のように報道されます。しかし、80過ぎた人が、いつもの畑仕事をしているうちに、ふっと意識が遠のき死去するというのは、事故とか悲劇なのでしょうか。スパゲッティ症候群で不自然な延命をするより、はるかに当人にも周りにも、幸福だということもあるのではないでしょうか。

みんながみんな、愛する人に囲まれ、眠るように息を引き取るような死に方ができるわけではありません。むしろそういう死に方ができる人はかなり少数派でしょう。

独りで死んだから、死に目に親族たちがそろわなかったから、きちんと別れが告げられなかったから、苦痛があったり、不快を感じる状況だったから……

そういう不備があったからと言って、それを悲しい死だと思うことはおかしくはないでしょうか。

こうした考えがさらに進むと、死ぬ際の意識の持ちようが重要だ、不満も不快も混乱もなく死ぬことが大切で、そうでないと「浮かばれない」、といった考え方さえ出てきます。

しかし、死に際の当人の不満や不快を過度にふくらませて考えることは間違いです。死に際の時間も、その人の一生のうちのわずかな一部分に過ぎないからです。

道を歩いていてころんで泥だらけになった。人からひどいことを言われた。そういったことが、魂の深い傷になるでしょうか。死の前の、肉体的苦痛・不快や、気分の落ち込みや、乱れる思いも、それと同じです。苦痛には感じても、それで魂が「浮かばれない」などということはありません。その時「ちくしょう」と思っても、すぐその後(死の直後)に魂は自分を取り戻します。魂が「浮かばれる」(死後世界へスムースに移行する)のを妨げるのは、もっと深い、持続的で、自己責任的な性質の、思いや感情です。

だから、「死に目に会えなかった」「別れの言葉、感謝の言葉を言えなかった」「苦しみを取り去ってあげられなかった」……といったことで、残された人たちが自らを責めたりすることはまったく不必要です。

事故で死んだ人に対して、「どんなに苦しかったか」「なんと悲惨な死に方か」とネガティブな思いを持つことも、同じく不必要なことです。原爆で亡くなった人たちの魂が、ずっと水を求めてさまよっていると思うことは、むしろ死者の魂に対する冒涜ではないでしょうか。

* * *

「死への恐怖」は、人間がこの地上でしっかりと自己鍛錬するために注入された「つっかえ棒」かもしれません。簡単に「やーめた」と投げ出さないように。

私たちスピリチュアリストは、「死後存続」ということを主張しており、それによって「死への恐怖」が軽減されることはよいことだ思っていますけれども、実際のところ、逆にそれを曲解して簡単に生を放棄してしまう人が出たりはしないか、不安に思うところもあることはあるのです。

だからと言って、沈黙するということはよろしくない。1848年、ハイズヴィル事件の中で、霊界から「もうこのことを隠してはならない」というメッセージが告げられたのですから。

「死は恐怖ではない」――それはスピリチュアリズムの主張の中核の一つです。

それに加えて、私はちょっと言いたいわけです。「安らかな死に方とか悲惨な死に方とか、あまりそういうことを考える必要はない」と。死は、言ってみれば「お引っ越し」、もっと淡々と捉えればよろしいもので、過剰な思い入れは苦しみのもとですよ、と。

最新の画像[もっと見る]

-

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

-

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

12年前

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

12年前

-

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

12年前

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

12年前

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

12年前

-

【おまけ】憑霊による外国語書記

12年前

【おまけ】憑霊による外国語書記

12年前

-

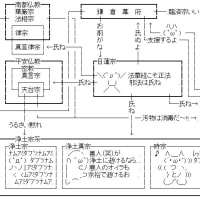

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

12年前

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

12年前

-

【拾いもの】三つ鳥居の謎

12年前

【拾いもの】三つ鳥居の謎

12年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます