2014年に発表された論文によると、アメリカにて行われた「Zero Tolerance」という教育スタンスが、教育現場の治安と規律の維持に役立ったことを示すデータは存在しないとのこと。

Zero Tolerance(ゼロ・トレランス)を日本語に訳すなら「一切許容しない」となるだろう。

これは昔々アメリカで掲げられた、学校内で犯罪を含む危険行為や規律違反を一度でも犯した生徒を停学・退学・逮捕するという教育スタンスを指す言葉だ。

授業妨害・いじめ・軽犯罪行為はもちろん、規則に反する色の靴下をはいてきても、バスに乗り遅れて遅刻しても、ハロウィンの仮装のために持ってきた斧であっても。

それが危険行為や規律違反であるならば、一切許容せず停学・退学・逮捕処分にした。非常に強権的な方法だ。

施行を推し進めた人は恐らく、些細なきっかけから起こる社会秩序の崩壊を過剰に恐れていたのだろう。強力な取り締まりがなければ秩序は簡単に崩壊する、と彼らは訴え、そしてその通りにことを動かしたのだ。

この一切の許容がない空間は、結果的に彼らが恐れたことを引き起こした。

そう、治安の維持に全く貢献しなかったのである。

何故、Zero Toleranceは治安の維持に全く貢献しなかったのか。

理由の1つに「なぜ生徒が危険行為や規律違反を犯したのか」への考察が一切なかったことが挙げられる。

生徒の行動・思惑・環境要因を一切無視し、ただ規律を犯したというだけで過剰なまでの罰を科す。規律を犯すまでの過程を一切無視し、ただ規律を犯したということに過剰なまでの罪を犯す。

規律を犯すまでの過程を一切無視していれば、なぜ生徒が危険行為や規律違反を犯したのかがわからず、同じ轍を何回も踏むことになる。

再犯防止のための策を練らず、ただ違反と行為に条件反射的に強権を振るった先にあるのは治安ではない。

それは一種の恐怖政治だ。

箸が転んでも停学だと言わんばかりの教室は圧そのものであり、生徒に多大な悪影響を及ぼすことになる。わかりやすく低下するものは、あの日訴えた彼らが一番守りたかったであろう、生徒の成績だ。

Zero Toleranceには効果がない。

むしろ生徒に悪影響を及ぼしかねない。

この結果をうけ、人間は「規律の維持とは、強権的な制裁といった単純な解決策では対処できない問題である」ことを学んだ。

そこから幾らか経ち、アメリカでは新たに問題を起こした生徒一人ひとりの状況を把握したうえでの対処と、それを起こさないための環境の是正に取り組もうという新しいスタンスが発案されたとのこと。

「なぜ生徒が危険行為や規律違反を犯したのか」に目を向け、そこから対処することに舵をきったのだという。

ーーーこれは他人事じゃねぇ。

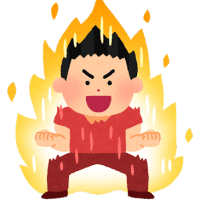

特に、人の『気に食わないこと』に対し怒鳴りつけて終わりのそこのおまえ。

おまえが「なぜ人は『気に食わないこと』を起こすのか」について理解しない限り、おまえは人に対しずっと怒鳴り続けることになるぞ。

一切許容しないという姿勢は、楽に問題を解決したいという姿勢に変わりないからな。

参考文献

Russell J. Skiba (2014) The Failure of Zero Tolerance.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます