2010年に発表された論文によると、内発的動機・外発的動機のどちらにおいても能力の高さとやる気の維持は相関するとのこと。

正確に言えば知覚された能力が高い場合であり、自分は高い・適当な能力を持っていると確信できたときにやる気が維持しやすくなるという。

また、達成目標理論でいうところの課題志向(自身にある課題を解決することに楽しみを見出し、タスクをこなす志向・思考)や自我志向(自身の承認欲求や自己肯定感を満たすことに楽しみを見出し、タスクをこなす志向・思考)のどちらを主軸に置いたとしても、能力の高さとやる気の維持は相関するとのこと。自己決定理論においても同上、というかこちらにおいてはやる気をだすためには知覚された能力が必要とあるため、理論通りではあるが。

自己決定理論いわく、知覚された能力の高さは、もしくは純粋な能力の高さは自己効力感を直接的にも間接的にもあげているのだという。ほれ、できることが増えると気分が高揚するじゃろ? その感覚だ。

ちなみに、能力の低さ、もしくは知覚された能力の低さと自我志向が結びついた場合やる気の低下につながるという。「やりたいことだけが積みあがる人」のような、そんなイメージだ。

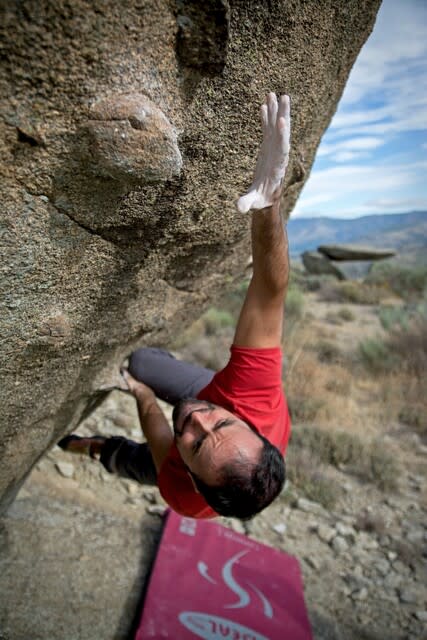

自身の能力が高いことが、自分の能力が適当であると認知することが、やる気を焚きつける自信になる。

このことから、純粋に能力が高い人は基本的にやる気も維持されやすく、やる気も一種の才能だと巷で言われる要因となっている。

ーーーだからと言って、「自分には能力がないから」と構える必要はない。

知覚された能力だけが、やる気にかかわっているわけではない。

一本の論文だけでも、今回の記事だけでは引用しきれないほどに

やる気・動機という分野は非常に複雑なのだ。

その証拠に、恐らく聞いたこともない理論が2つほど出てきているだろう?

参考文献

Nikos Ntoumanis (2010) Empirical links between achievement goal theory and self-determination theory in sport.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます