伝 承

遠い昔から、父から子へ、子から孫へと鎮西村に代々語りつぎ、いいつがれてきた伝説や民話あるいは民謡などがたくさんあったのであるが、語りつがれる時に誤り語りつがれたのもあり、忘れ去られたものもある。

しかしいまなお残っているものを年代に調係なく書いてみよう。

伝説と民話

鎮西上人と伝説

昔、明星寺に

鎮西上人という偉い坊さんがいた。

この坊さんは香月(遠賀郡いまは八幡市)の人で7才の時、大日寺の菩提寺で小僧さんとなって勉強し後明星寺に移り、ますます勉強に励んだ。

その頃師の坊さんから「しきみの薬をとれ。)と命令されたことがある。

いざ木に登ろうとしたが木は高くすべってなかなか登れない。

何度も苦心のすえやっと薬をちぎることができた。

このとき「学問の修業もこのとおりだ。」と思ったということである。

またあるとき

虚空蔵様の前で真っ赤にうれた柿の実に墨で黒々と丸と井形とそれぞれしるして,お願いしていうに「私がもし偉い坊さんになることができるならば無理なことだが,このようなしるしの柿の実をならせてほしい。」と。

そしてこの実を境内に埋めたのであるが,やがてみごとに丸印や井印のついた実がなったという。

この木をお墨柿といったが今は枯れはててない。

また,'青年の頃,英彦山権現に1000日参りの願をかけた。

そして一回英彦山に行くたびに松の木を一本ずつ植えて願かけの日数を数えた。

その原っぱを日数ガ原といっていたが今は訛って彼岸原という。

上人が英彦山にまいるときはいつも白い衣を着て夜中に出発した。村の人びとの間に「一つ目小僧が通る。」といって大さわぎとなった。

そこである夜鯰田の城主葦ガ谷右京という人が上人を目がげて弓をひいたところ矢は上人のたもとをかすめて空中に飛んだ。

上人は思わず叫んで「寿命めでたし」といったが、桂川町に寿命・中屋(中矢)と地名のついたのもこのことからであるといわれる。

このように勉強した上人はまだ勉強したいと比叡山にのぽり、仏教の奥義を学んだ。

そして帰郷し明星寺に五重の塔を再建するため全国行脚に出発した。

建立の材木も毎日.遠賀川をのぼり、木材運びの人夫が休むたびに木材の山ができたので木屋ノ瀬(鞍手郡いまは八幡市)の地名がついた。

五重の塔ができ上ったので近郷の善男善女がお祝いのご飯を持って参り、食べもしたが集ったご飯の白い山はいっこうに減らずついにご飯の塚ができた。

これが飯塚のおこりでそこを飯の山といっている。

その場所が

器運山太養院(飯塚市本町)であったが後今の地にうつった。

また京郡から持ち帰った菩提樹の杖を立てていたのが芽を出して茂ったが、今北谷と南谷との間にある菩提樹である。

(明星寺の古老の話)

湯屋の池(明星ガ池ともいう)

明星寺土址の前から南に一三〇段の石段を下った所に方2mほどの石垣で囲んだ小池があって、中に板石がある。

この池はこの村に七才の子が七人いる時だけ掃除するしきたりで今から140年ほど前にしたことがあると伝えている。

昔、この池に明星の光が怪しく映じたので明星寺の寺号としたをいう。

どうしたわけか、この池の水を産前に飲むと安産すると伝えている。

また千天のときこの池をほして雨請いするともいう。

夜泣きの呪岩(まじない岩)

明星寺趾の境内にある。

昔から

幼児の夜泣きに霊験あらたかで、お参りしないで家からお願いしても聞いていただくといい伝えている。

実際地元でも夜泣きして困る家が数軒この呪岩にたのんでなおった例がある。

村外の人も伝え聞いてまいりにくる人がある。

なおった後は「御願が成就した。」といってまたお礼参りをしている。

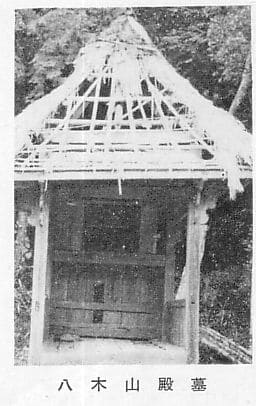

八木山氏宅址と八木山殿墓

八木山の老松神杜の杜地前に八木山氏の宅址という所があり、中村に八木山氏の先祖の墓という所がある。

墓という所は高さ60cmで1.5m四方の盛り土に小さい祠がたっている。

土地の人は地主様といっている。

湯の木屋

大日寺の明見田の奥にあるというが,どこにあるのかはっきりわからないが、昔から温泉の址という。

これについて次のような伝説がある。「昔、湯の木屋の神と太宰府の神とかけごとをして、湯の木屋の神が負けたのでここからは湯が出ないようになり、二日市に温泉がでるようになった。」と。

神様の恋

大日寺と潤野の境の所に、ついこの頃まで松の木が三本そびえていたが、それについて次のような話がある。

昔といってもずいぶん昔のこと。

大日寺の男神の八幡様が、潤野の女の神宝満様に化想されて毎夜のように潤野に通われた。

そしてある晩のこと、二人か喧嘩をなさって宝満様が八幡様を嫌われた。

それで荒神様である男神の八幡様は腹立ちまぎれにあそこの毛を三本引き抜いて帰られた。

そして帰る途中で「こりや、あまりはしたないことをした。」といって、その毛を道端に捨てられた。ところがその毛から根が生え芽がでて'大きな三本の松の木となった。

それからは大日寺の八幡様は潤野の宝満様に通われなくなったが、こうした伝説のためか今でも大日寺の者と潤野の者との間には縁談がまとまったことがないという。

(大日寺の古老の話)

竜王山

昔といっても今から八百年程も昔のこと、

鎮西八郎為朝という弓の上手な剛の着がいたころの話てある。

そのころ、このあたりに竜王というとっても大きな竜が住んでいて、娘をさらったり・畑を荒したり・悪いことばかりして人を困らせておった。

それで剛の者の為朝がその竜退治をするということになった。

何本弓を射かけても竜王はびくともしなかった。

それで為朝は腹を立ててそれならこの矢を受けてみよといって、つぱを矢尻にはっかけて矢弦を満月のように引きしぼってから「エイ!!」と竜王目がけて矢を射った。

そしたら矢がヒユーンと飛んでもののみごとに竜王の眉間にあたったので竜王は「あいた〃」といってのたうちまわった。

そして死に物狂いで風を呼び雨を呼んで山に爪を立て尻ぽを地面にたたきつけて「工ーイ」と掛声をかけて天に昇った。

そのとき峰に五つへこみがてきたのが爪のあとでそれから竜王山と陣ぶようになった。

(古老の話)

女郎ガ原(じょうらがはる)

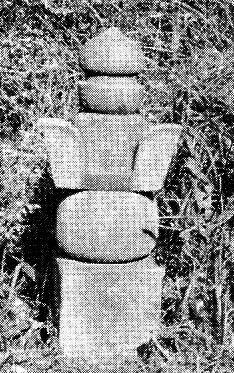

八木山と吉川村(今の鞍手郡若宮町)の境の所に女郎ガ原という所がある。

その昔、源平時代の最後の戦いである壇の浦で負げた平家の武者や上(女官)が九州の山中に逃げこんだ時、その一部の上がここにたどりついて仮家のわび住まい、朝に夕に六波羅の昔をしのんで夢にも枕をぬらしながらいく年もすごしついにはかなくも山奥の露と消えた跡である。

墓石も心なき商人のため石材として利用売買されようとしたが、上の霊のなせるゆえか、売ることもできず残っている。

(八木山の古老の話)

明星寺と墓地

明星寺は鎮西無二の霊場なので、この内に埋葬してもらうとお坊さんに読経してもらはなくても極楽にやっていただけるというので、他村の人も争って明星寺に墓地を求めたと伝られる。

毎目毎日棺が通ったので日棺原といったが後詑って彼岸原といったともいわれてる。

彼岸原から南谷に行く途にも昔の墓の跡と思われる所が数あり、明願寺もそのために建立されたのではないかという。

(明星寺の古老の話)

鉄砲塚と獄門畑

昔、この地方は水清く空も澄み風光も明媚で鶴も飛来蓮台寺から伊川にかけての田や畑でゆうゆうと餌をあさってた。

そのころ、黒田藩では鶴の保護のため、蓮台寺の国道から建花寺に通ずる道を境として、東方伊川側を禁猟区とし、その

「従是東ノ方鉄砲御留」と彫った石柱をたてた。

これが鉄砲塚である。

けれどもときどきこの禁を犯して鶴を捕る者がいたので、藩庁ではこれを捕え斬罪にして首を獄門にかけた。

これが今の坂の下の停留所付近で獄門畑という。

(蓮台寺の古老の話)

お声がかリの助の字

八木山の都落には代々名前に助の字をおりこむ家がある。

なぜ助の字を名前におりこむかというと、こんな因縁話が残つている。

昔、黒田の殿様がよく明神に来たころの話である。

そのころはこのあたり一帯は大杉の森で昼でも暗かった。

それで日が暮れると鼻をつままれても誰がつまんだのか判らないほどだった。

ある時、黒田の殿様が明神にきてからのかえりにこの大杉の森の中で日が暮れてしまった。

殿様は暗くて動けず木の切株に腰かけてしまった。

それを聞いて右衛門が茶屋でたいまつを急ぎこしらえてお迎えにでた。

殿様は大そう喜んで歩きだしたが、いつまでたってもたいまつが黒いかがりをだして消えないので「そのたいまつは何で作ってあるのか。」と聞いたので、右衛門さんが「こりゃ、こえまつというて松の根の肥えている所を割って竹にさしております。」といった。

殿様はこえまつのたいまつで無事に杉の大森を通りぬけたが、そのとぎ「こえまつのたいまつで難儀を助けたお礼にお前に助の字をやろう、名前に加えるがよい。」といった。

それから右衛門は殿様のお声がかりの助の字をありがたく頂戴して「助右衛門」と名のって代々この功の字を子供の名前におりこんだという。

(八木山の古老の話)

数の子は竹の子と親類

昔、山の中の者が祝言によばれて博多にいった。

博多の祝言の膳には日ごろ食べたこともない珍らしい馳走が山のようにでたが、その中で数の子が一番珍らしくおいしかった。

それで村の者のお土産にといって、乾物屋にいき数の子をたくさん仕入れて帰った。

そして近所の者を集めて数の子を食わしたが、料理の仕方をならってこなかったので、ほとぼさないでそのままたした。

それで近所の者はくえないので、数の子は子供の癖になんと固いものか。」といって帰っていいった。

あてのはずれたこの人は仕方がないので、裏の竹やぶに数の子を捨ててしまった。

そして四・五日たったある日ふと竹籔をみると、博多の祝言の時のようにふやけた数の子が山のようにたくさんあるのでびっくりして「へーえ、数の子は竹の子の親類だ。

竹の根に置いておかないと食えるようにならん。」と感心し、改めて近所の考をよんで「数の子は竹の子の親類。」という講釈入りでご馳走した。

前とちがって、かむと一粒ごとにコリコリつぶれてなんともいえないよい味だったから、皆も感心して「なるほど数の子は竹の子と親類じや。」といって舌鼓をうったという。

(大日寺の古老の話)

おちようずまおせ

昔、殿様が村の庄屋の家にお泊りになった。そして一夜が明げて顔を洗おうと思い「これ、手水をまわせ。」といった。

これを聞いた庄屋が「ちようずとはなんであろう?」と思案したがどうしてもわからない。

困ってしまってとうとう村一番の物知りのお寺の坊さんの所へいきこれを尋ねた。

坊さんも考えた末、「ちようずとは長頭のことだ。」といったので庄屋は村一番の頭の長い著を探しだし、待らくたびれた殿様の前でその長い頭をまわさせた。

これをみた殿様はさっぱり訳がわからず「手水をまわせといっているのにどうした。」とぎびしく叱った庄屋は恐る恐る「これより長い頭の者がおりませんので勘弁して下さい。」といったので殿様は,「そんなものではない。

顔を洗うための水だ。」とどなったので庄屋ははじめて・合点がいき、早々に引き下って、改めて手洗いを持ってきた。

(大日寺の古'老の話)

首巻き素めん・投げ饅頭

昔、田舎者が町にお客によぱれていった。夏だったので夕飯のかわりに素めんがでたが、今まで食べたことがないのでどうしたらよいかわからない。

まあなんとかなるだろうと思って薯をつっこんで素めんをはさみあげたが、どんぶりからあげきらず頭の上までさし上げて、ようやくどんぶりとの間がきれた。

しかしそのままでは食べられないので素めんがどんぶりに入らないように首に一回まいてようやく食べた。

このようにしてようやく夕食がすんで泊ったが夜になって茶にそえて饅頭がでた。

これを食べようとして箸をつけたが、鰻頭がころころところんでびょうぶのむこうへころんでいったので、これを取ろうとしたところ、びょうぶを倒してしまった。

田舎者はびょうぶを取り扱ったことがないので立てかたを知らない。

起こしては倒し、倒しては起こし、とうとう二人で両方から引っ張って夜を明かした。

このありさまをみた町の者はこの田舎者のしたことを笑って「首巻き素めん・投げ鰻頭・引っ張りびょうぶで夜が明けた。」といった。

(花瀬の古老の話)

六三郎さんと田植

昔、六三郎さんが八木山の村から宿場にでて,遅くなったので宿場のはずれにある宿屋に行った。

なにしろ、八木山から宿場にきたのだから久し振りに床屋にでもいって男振りを作ろうと思い,パンパン手を叩いて「女中、女中」と呼んだ。

けれども女中は八木山の山の中からきた六三郎さんを岡舎者と思って、おうへいにかまえ面倒くさそうに部屋にあがってきた。

六三郎さんはなれたもので「下駄をだしてくれ,自分は頭をつんでくるから。」といった。

とごろがその女中は「田舎者のくせに、よしひとつ困らしてやれ。」と思って、「もしもしあんた,ほんとうに頭をつみなすと?」といった。

六三郎さんはまさか女中が自分をなめてそんなことをいっていると思わないので、「ああ、つんでくるとたい。」といった。

そうしたら女中が、しり顔して「お客さん。頭をつんだら死んでしまうでしよう。」とひやかした。

六三郎さんは「この女中は自分をひょくらかしているな。」と思ったけれども、それを顔にもださないで、おうむ返しに外を指さして、「あれはなんだろう?なにをしているのかね。と聞いた。時は五月、宿場はずれのたんぽでは田植えがあっていた。

そこで女中はこんなことも知らないのかといわんぱかりに「お客さん、あれを知りませんか、あれは田を植えているのですよ。」という。

それで六三郎さんはすかさず「ほほう、妙なことがあればあるものじゃ。

自分は八木山の者であるけれども田を植えるとははじめて聞いた。田に苗を植えているとならみたがねえ。」といい返した。

それを聞いた女中は真っ赤になって「どうぞ。」といって下駄を揃えた。

それで六三郎さんはゆうゆうと下駄をつっかけて髪をつみにいった。

(八木山の古老の話)

尻叩き

明治七年頃のこと,筑前に大一揆があった。嘉麻,穂波の百姓が八木山を越えて博多の県庁へ竹槍をもって押しかけた。

それで通り道の八木山の女子はみんな山の中に小屋掛けしてかくれてしまい、男子のさかしい者たちはたきだしをしたが,中にはのぽせあがって博多へついていった者もあった。

しかし県庁では鎮台(兵隊のこと)が鉄砲でしかけたから、ひとたまりもなくくずれて逃げ帰った。

一揆がおさまって取り調べがありたいていの者は、尻叩きといって縄で尻を百回も打たれた。

はれあがった尻を冷やすのに博多中のとうふが売り切れたという。

そして親類や近所の者に引きとられたが、歩こうにも歩かれないので担架にうち伏せになって婦ってきた。

(八木山の古老の話)

豊前坊と牛神祭リ

潤野にはまぐさを刈るような草山がないので,大日寺の奥の八木山境までまぐさ刈りにいった。

一日に二回、一回に六把の草を牛の鞍につけて帰ったがその過労ででもあるのか、ここでは年々数頭の牛が死んでいる。

それで村人たちは牛神を英彦山の豊前坊からこの地に勧請して祭った。

昔は方二間もある拝殿があうたが後朽ちて倒れたので村人が払い下げ稲屋にした。

今も豊前坊と浮き彫りにした鬼瓦があがっている。.

宝満宮の南にある小山に今は祠がある。正面に豊国杜と刻んであり右側には文政七年(一八二四年)甲申天六月吉日と彫ってある。

潤野ではこの死んだ牛の霊を慰めるためと生きている牛の健康を祈るため、昔から毎年旧暦四月の丑の日に拝殿でおこもりをしていた。

今でも五月の丑の日に神前でおこもりをして神に供え、のち戴いてその一都を持ち帰り牛に食わせる風習は今もかわりない。

(潤野の古老の話)

このように、旧・鎮西村には多くの物語が伝えられている・・しかし、村の若者たちは、このような物語さえ知らないのが現状です。

村に伝わるお話を、もっと見つけて知らせたいと思っています。