ブラオイラ、

前回に続き今回も福井の大野勝山方面に行ったのには理由がある。

今は言えないが、いずれ話ができればいいな・・・。

昨日の朝早くに福井県へ向かいました。

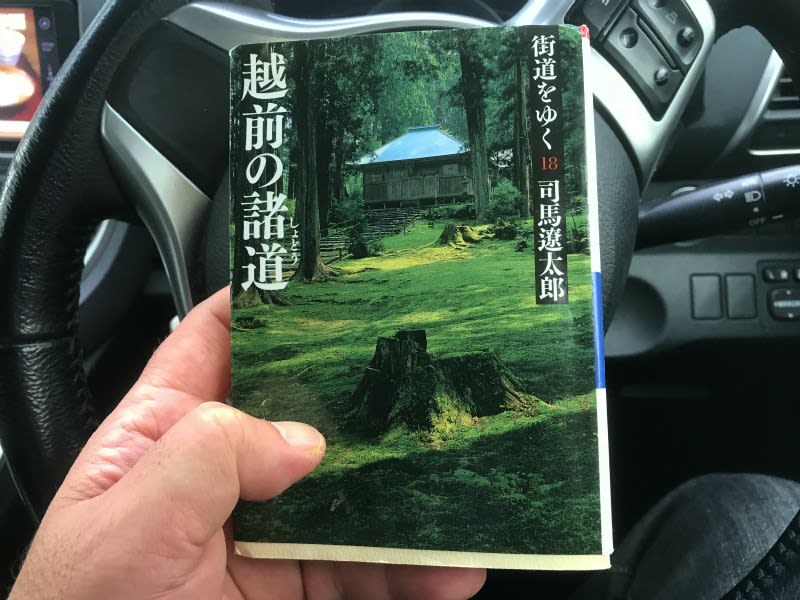

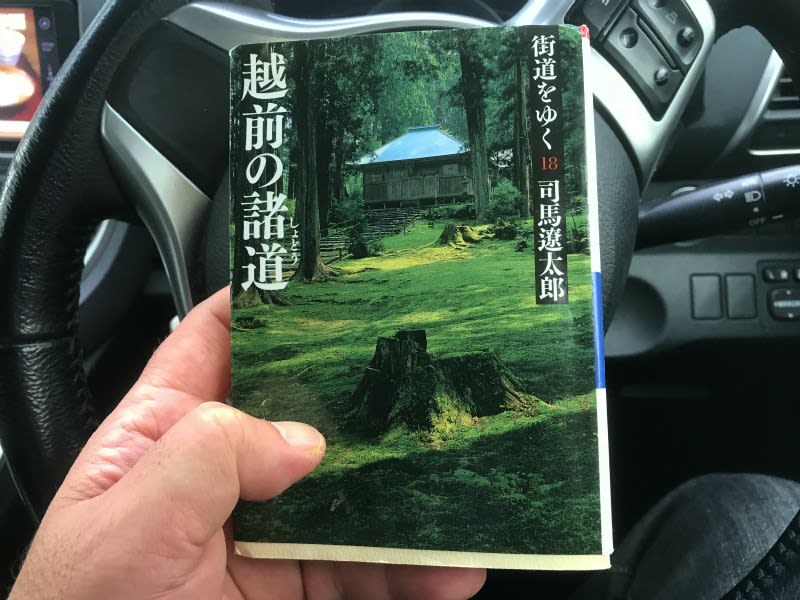

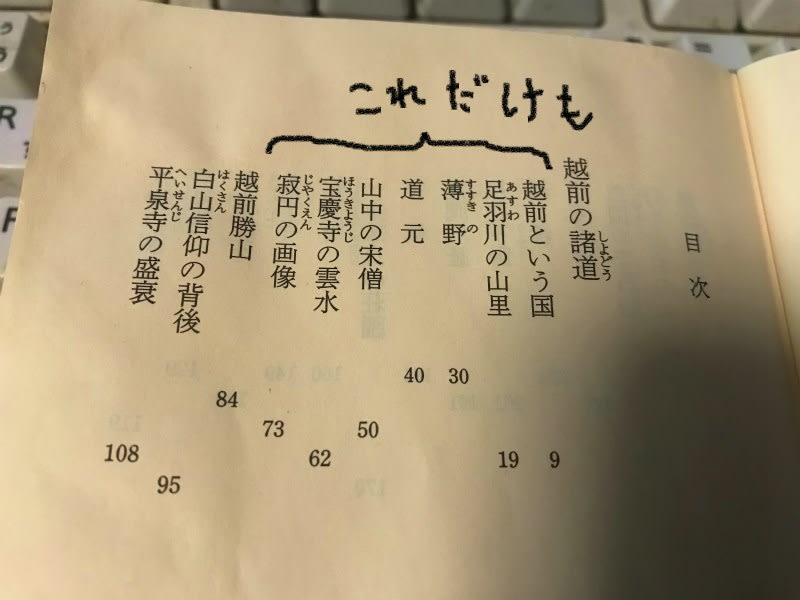

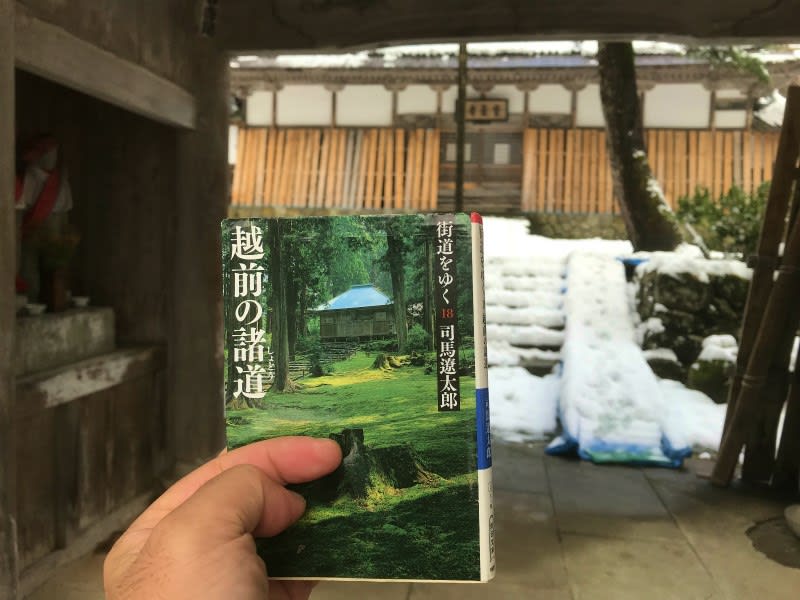

オイラ大好きな作家の司馬遼太郎さんについて、これまでもチョイチョイ書いてきました。

「街道をゆく」シリーズが好きで、岐阜も富山も福井も訪れているのに石川だけは来てくれなかった エ~ン。

エ~ン。

ということも何度か書いている。

特に福井県については一冊全部を福井に充てており、

司馬さんがいかに越前(福井)に興味を持っていたということがわかります。

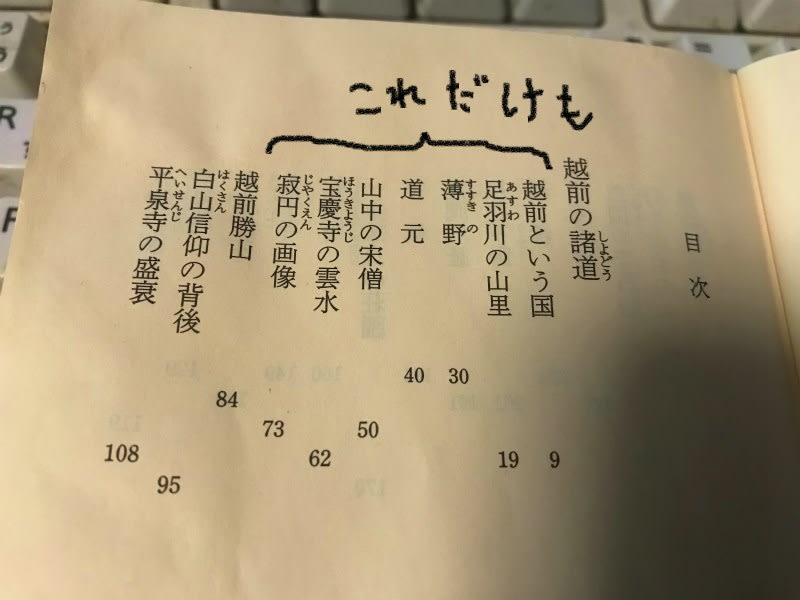

街道をゆく18 越前の諸道

この本も読み過ぎてボロボロになってきたよ。

司馬さんは戦後、新聞社に勤めました。

昭和23年に起きたM7.1の福井地震で現地に取材に入っています。

この経験が、この地に興味を持つのに影響しているのは間違いありません。

その司馬さん、この越前での一番の目的地は、宝慶寺(ほうきょうじ)であることは本を読めばすぐにわかる。

全国的に知られている曹洞宗大本山の永平寺ではなく当時誰も知らなかった宝慶寺なのである。

冒頭から7章にわたって宝慶寺についての事を書いている。

(越前の諸道から、以降抜粋文書は青文字にて)

タクシー乗り場にゆき、ボンネットに地図をひろげ、運転手に見てもらった。

「ゆくさきは、宝慶寺という過疎らしい山村なんです。行ったことがありますか」

「ないのですが」

運転手さんは、本道から小道へ入るのにどう入るべきかを地図でさがした。

司馬さんがこの地を訪れたのが昭和55年。もうずいぶん前のこと。

タクシーの運転手でさえ知らない場所だった。

運転手さんはつぶやいた。やがて顔をあげて、

「いったん大野に出てしまいましょう。そこで大野城址の丘を左に見つつ林道を南へ入ってゆくといいと思います」と決断してくれた。

今日は雪の大野城だ。

前回ここに来たのが2週間前。

晴れた秋の大野城下だったが、いまやもう冬バージョンだ。

大野や勝山は国内でも有数の豪雪地帯になるらしいから。

大野市街地の南端から、ほそい道が西南にむかっている。すぐ小さな渓谷に入る。

当時は細い道だったんでしょうね。

「家があります」須田画伯が、ほのかに感動した声をあげた。それほど途中、人というものを見なかった。

たしかに左手に、道端に沿って、数件の家が点在していた。ただし置きすてられていた。

ここか、

たしかに・・・、

小学校もあったとなると、最盛期はそれなりの山村だったことになる。

ここが参道ですね。

なにやら寺への道めかしかった。念のためそれをたどってみた。

「この道をゆきましょう」

「行きますか」

画伯はスケッチをやめて歩き出した。

豪雨などのとき、道が川になって表土を削りとるのか、右の木立の老杉の根が、磯馴れ松のように根上している。左側は山の腹がせり出して、

土手をなしている。土手には一面に羊歯(シダ)が群生して、どういう光線のかげんか、塗料をぬったように青が強かった。

そして・・・、

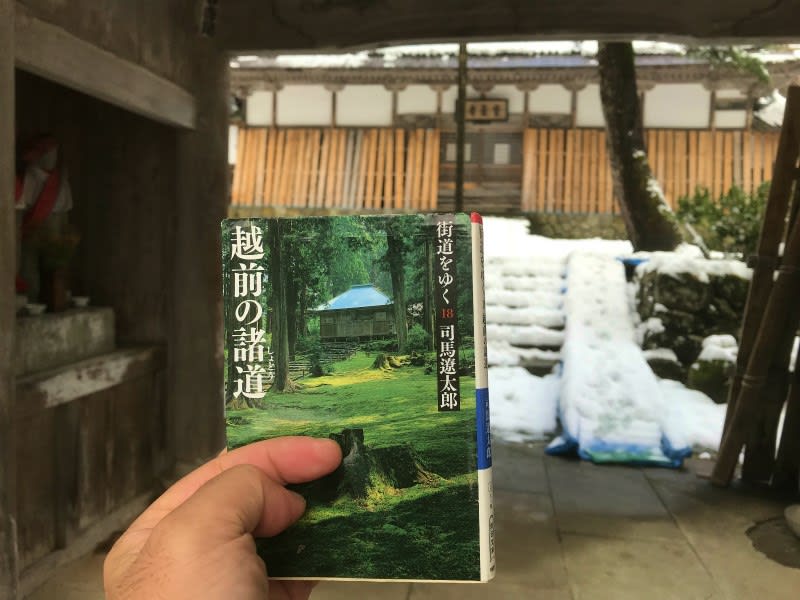

司馬遼太郎がこの越前でとにかく訪れたかった場所・・・、

有形文化財 宝慶寺 です。

残念、一部シートが被ってますね。

その簡素さがえもいえず好もしいが、しかし印象といえば貧寒とした山寺であるというほかない。

山門をくぐると、無造作な石積みの土台の上に、小さな本堂がのっかっている。

本堂の横手に、二階建の僧堂-学寮風の建物-がある。

入口は、ふつうの庫裡(くり)に似ている。紙障子をあけて入ると、存外ひろい土間になっていた。

なぜ、司馬遼太郎はこれほどここに来たかったのか。

オイラはなんとなくわかる。

鎌倉仏教の一つである曹洞宗、その開祖の道元。彼を慕って中国僧の寂円(じゃくえん)が日本に渡ってきた。

道元死去後、永平寺でのスタイルは道元の教えとは違うとし、

この深い山奥に入り込んだ。

寂円は、只管打座(しかんだざ)こそが道元の教え、つまり座禅に尽きるということであり、

なんとこの地で18年にわたってそれを専一した人である。

こんな凄い人がいた場所へオイラだって行ってみたいと思う。

司馬さんが次のような、おもしろい事も書いている。

仏教は、本来、物狂いなのである。インドにも中国にも、物狂いの僧は出たが、

日本には酔狂な僧は出ても、ついに寂円のような人は出なかった。

まぁこれについてはオイラは少し異見であって、

日本においても、東北などでは即身仏という信じがたい業が行われたこともあった。

宝慶寺から市街地への帰り道にて、電線に架かった倒木撤去作業によりしばし立ち往生した。

作業風景を見ながら車中にて思う。

実は山奥の宝慶寺まで来れるとは思っていなかった。

大野市内でもあの雪状況だったから、至山道は積雪深過ぎて通行不能だと思っていた。

だが道路はちゃんと除雪されていたし、今まさに眼前で業者さんが倒木撤去なんかを行っている。

みなさん休日にもかかわらず偉いですねぇ。

そのおかげで宝慶寺に行けました。

とにかく宝慶寺を見れて良かった~。

大野市から勝山市へ向かう。

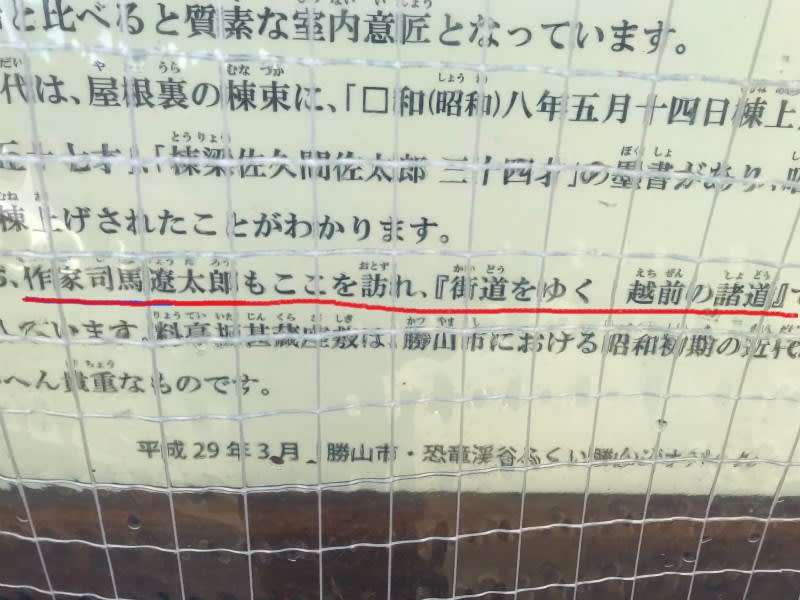

司馬さんは、勝山では平泉寺にも訪れているが、

オイラも以前に行きました⇒平泉寺

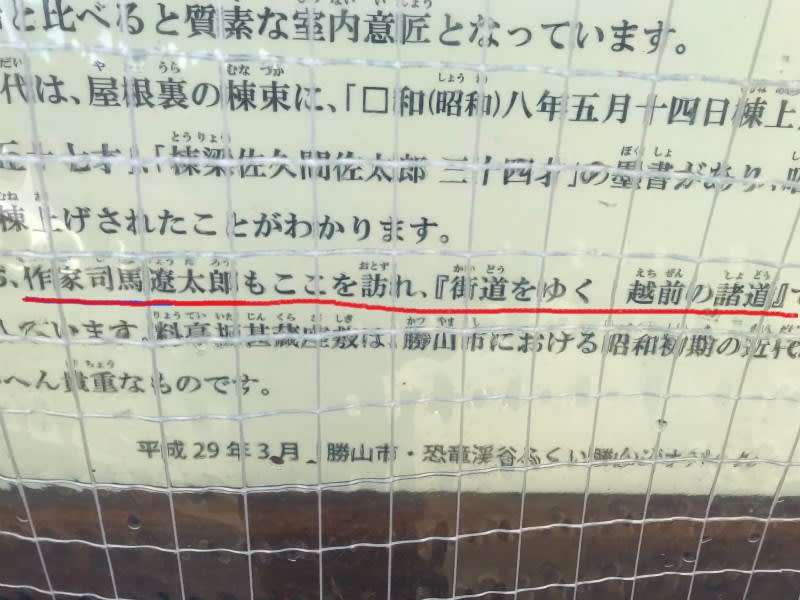

司馬さん一行が宿泊した旅館の板甚へ行ってみた。

無料の商店街駐車場に車を停めて

たしかに私の記憶のなかの町並みであった。

もっとも、どこかちがってもいた。雪国の商店街というのは他の季節にきても雪さびたほの暗さや渋さが感じられるものだし、この町並みもかつてはそうであった。

ここですね!

板甚の軒のひくい表構えは、昔ながらのしずかさでうずくまっている。

玄関に案内紙が貼ってあります。

ともかくも、私はこの宿にとまりたくて、宿泊地をわざわざ勝山にしたのである。

玄関をあがって廊下を真っすぐゆくと、すぐ蔵座敷につきあたる。

部屋は、床ノ間のある座敷と、次の間だけである。

しばし付近を歩いてみる。

あの立派な木、きっと司馬さんも見ただろう。

勝山も、戦国期の天正二年までは、袋田とよばれていた。

袋というのは、九頭竜川の氾濫がひろげた小盆地のことであり、まわりの地形を見わたすと、まことに言い得ているように思える。

宿にもどる途中、寺の多い一郭を過ぎるとき、わずかながら古い城下町のにおいがした。

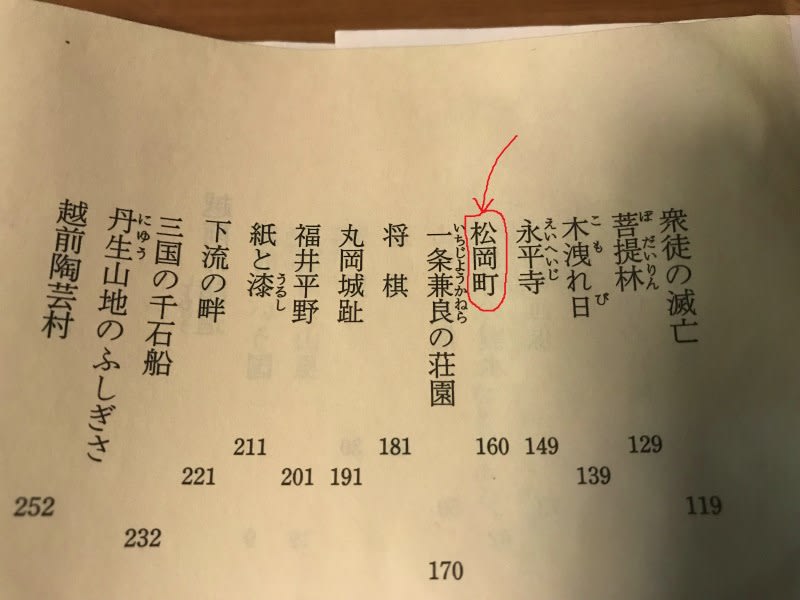

最後に松岡町と呼ばれた地域(現在は永平寺町の一部)に行ってみた。

途中、どこかのグランド駐車場にて車を停車し、カミさんが作ってくれた弁当を食べた。

フロントガラスに雨が打ち付ける

今ごろ、午前の分が終わって・・・

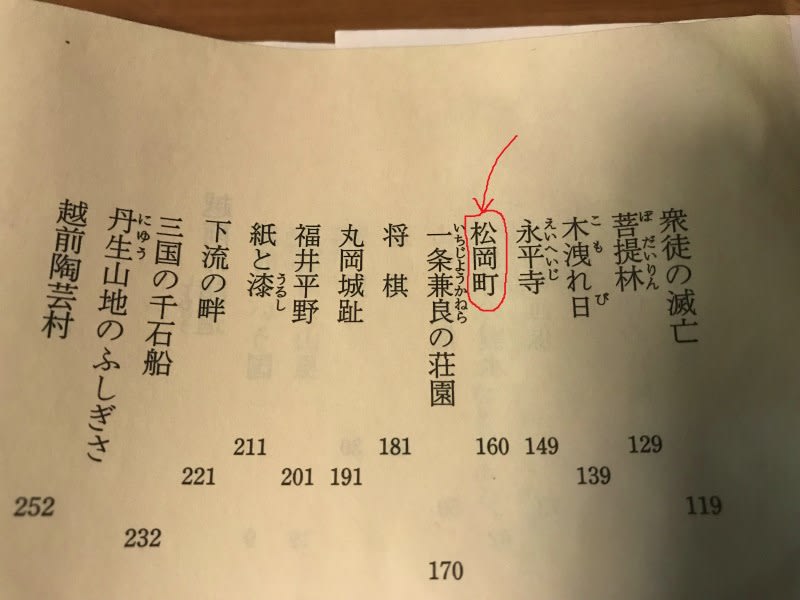

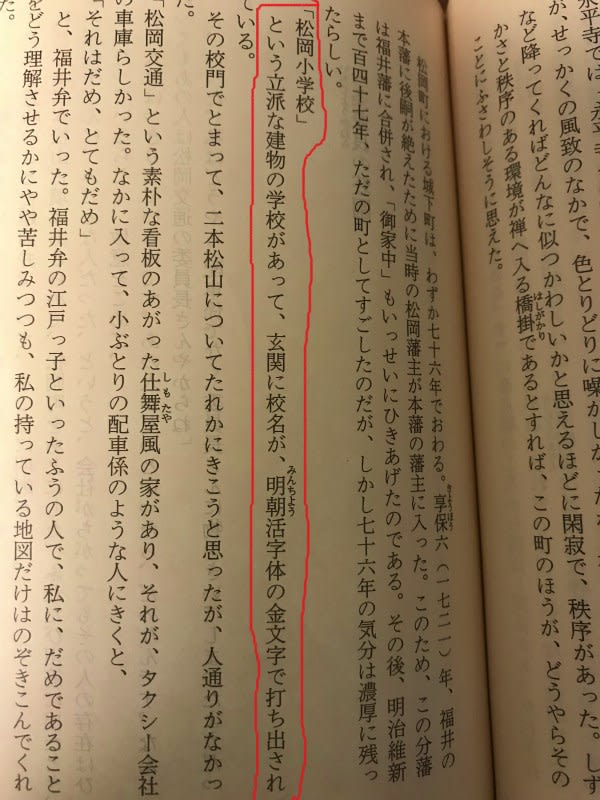

さて松岡町にも司馬遼太郎は訪れている。

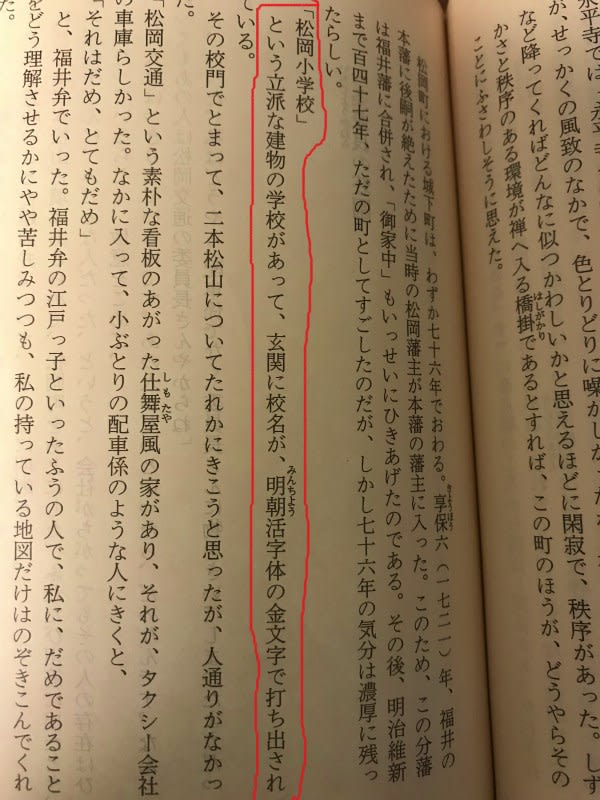

あっ松岡小学校だ

「松岡小学校」という立派な建物があって、玄関に校名が、明朝活字体の金文字で打ち出されている。

たしかに金文字。こういうのだけでも軽く感動する。

司馬さんは昭和55年にここに訪れているから38年も経てオイラも同じものを見ているのだ。

ここでは司馬さん一行は、ある古墳へ行こうとしたが場所がわからずに諦めている。

ここに行こうとしたのかなぁ、

ほぉ~石室だ。

掘り出された石棺。

しばらく付近を周ってみた。

へぇ~すごい駅だなぁ

松岡藩城下町の案内板

松岡藩なんてあったんだ。

大野市と勝山市での司馬遼太郎が訪れた場所を見て周ることができて良かった。

いい時間になったぞ。

そろそろ迎えに行こうか・・・。

【ヒゲ親父】

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

前回に続き今回も福井の大野勝山方面に行ったのには理由がある。

今は言えないが、いずれ話ができればいいな・・・。

昨日の朝早くに福井県へ向かいました。

オイラ大好きな作家の司馬遼太郎さんについて、これまでもチョイチョイ書いてきました。

「街道をゆく」シリーズが好きで、岐阜も富山も福井も訪れているのに石川だけは来てくれなかった

エ~ン。

エ~ン。ということも何度か書いている。

特に福井県については一冊全部を福井に充てており、

司馬さんがいかに越前(福井)に興味を持っていたということがわかります。

街道をゆく18 越前の諸道

この本も読み過ぎてボロボロになってきたよ。

司馬さんは戦後、新聞社に勤めました。

昭和23年に起きたM7.1の福井地震で現地に取材に入っています。

この経験が、この地に興味を持つのに影響しているのは間違いありません。

その司馬さん、この越前での一番の目的地は、宝慶寺(ほうきょうじ)であることは本を読めばすぐにわかる。

全国的に知られている曹洞宗大本山の永平寺ではなく当時誰も知らなかった宝慶寺なのである。

冒頭から7章にわたって宝慶寺についての事を書いている。

(越前の諸道から、以降抜粋文書は青文字にて)

タクシー乗り場にゆき、ボンネットに地図をひろげ、運転手に見てもらった。

「ゆくさきは、宝慶寺という過疎らしい山村なんです。行ったことがありますか」

「ないのですが」

運転手さんは、本道から小道へ入るのにどう入るべきかを地図でさがした。

司馬さんがこの地を訪れたのが昭和55年。もうずいぶん前のこと。

タクシーの運転手でさえ知らない場所だった。

運転手さんはつぶやいた。やがて顔をあげて、

「いったん大野に出てしまいましょう。そこで大野城址の丘を左に見つつ林道を南へ入ってゆくといいと思います」と決断してくれた。

今日は雪の大野城だ。

前回ここに来たのが2週間前。

晴れた秋の大野城下だったが、いまやもう冬バージョンだ。

大野や勝山は国内でも有数の豪雪地帯になるらしいから。

大野市街地の南端から、ほそい道が西南にむかっている。すぐ小さな渓谷に入る。

当時は細い道だったんでしょうね。

「家があります」須田画伯が、ほのかに感動した声をあげた。それほど途中、人というものを見なかった。

たしかに左手に、道端に沿って、数件の家が点在していた。ただし置きすてられていた。

ここか、

たしかに・・・、

小学校もあったとなると、最盛期はそれなりの山村だったことになる。

ここが参道ですね。

なにやら寺への道めかしかった。念のためそれをたどってみた。

「この道をゆきましょう」

「行きますか」

画伯はスケッチをやめて歩き出した。

豪雨などのとき、道が川になって表土を削りとるのか、右の木立の老杉の根が、磯馴れ松のように根上している。左側は山の腹がせり出して、

土手をなしている。土手には一面に羊歯(シダ)が群生して、どういう光線のかげんか、塗料をぬったように青が強かった。

そして・・・、

司馬遼太郎がこの越前でとにかく訪れたかった場所・・・、

有形文化財 宝慶寺 です。

残念、一部シートが被ってますね。

その簡素さがえもいえず好もしいが、しかし印象といえば貧寒とした山寺であるというほかない。

山門をくぐると、無造作な石積みの土台の上に、小さな本堂がのっかっている。

本堂の横手に、二階建の僧堂-学寮風の建物-がある。

入口は、ふつうの庫裡(くり)に似ている。紙障子をあけて入ると、存外ひろい土間になっていた。

なぜ、司馬遼太郎はこれほどここに来たかったのか。

オイラはなんとなくわかる。

鎌倉仏教の一つである曹洞宗、その開祖の道元。彼を慕って中国僧の寂円(じゃくえん)が日本に渡ってきた。

道元死去後、永平寺でのスタイルは道元の教えとは違うとし、

この深い山奥に入り込んだ。

寂円は、只管打座(しかんだざ)こそが道元の教え、つまり座禅に尽きるということであり、

なんとこの地で18年にわたってそれを専一した人である。

こんな凄い人がいた場所へオイラだって行ってみたいと思う。

司馬さんが次のような、おもしろい事も書いている。

仏教は、本来、物狂いなのである。インドにも中国にも、物狂いの僧は出たが、

日本には酔狂な僧は出ても、ついに寂円のような人は出なかった。

まぁこれについてはオイラは少し異見であって、

日本においても、東北などでは即身仏という信じがたい業が行われたこともあった。

宝慶寺から市街地への帰り道にて、電線に架かった倒木撤去作業によりしばし立ち往生した。

作業風景を見ながら車中にて思う。

実は山奥の宝慶寺まで来れるとは思っていなかった。

大野市内でもあの雪状況だったから、至山道は積雪深過ぎて通行不能だと思っていた。

だが道路はちゃんと除雪されていたし、今まさに眼前で業者さんが倒木撤去なんかを行っている。

みなさん休日にもかかわらず偉いですねぇ。

そのおかげで宝慶寺に行けました。

とにかく宝慶寺を見れて良かった~。

大野市から勝山市へ向かう。

司馬さんは、勝山では平泉寺にも訪れているが、

オイラも以前に行きました⇒平泉寺

司馬さん一行が宿泊した旅館の板甚へ行ってみた。

無料の商店街駐車場に車を停めて

たしかに私の記憶のなかの町並みであった。

もっとも、どこかちがってもいた。雪国の商店街というのは他の季節にきても雪さびたほの暗さや渋さが感じられるものだし、この町並みもかつてはそうであった。

ここですね!

板甚の軒のひくい表構えは、昔ながらのしずかさでうずくまっている。

玄関に案内紙が貼ってあります。

ともかくも、私はこの宿にとまりたくて、宿泊地をわざわざ勝山にしたのである。

玄関をあがって廊下を真っすぐゆくと、すぐ蔵座敷につきあたる。

部屋は、床ノ間のある座敷と、次の間だけである。

しばし付近を歩いてみる。

あの立派な木、きっと司馬さんも見ただろう。

勝山も、戦国期の天正二年までは、袋田とよばれていた。

袋というのは、九頭竜川の氾濫がひろげた小盆地のことであり、まわりの地形を見わたすと、まことに言い得ているように思える。

宿にもどる途中、寺の多い一郭を過ぎるとき、わずかながら古い城下町のにおいがした。

最後に松岡町と呼ばれた地域(現在は永平寺町の一部)に行ってみた。

途中、どこかのグランド駐車場にて車を停車し、カミさんが作ってくれた弁当を食べた。

フロントガラスに雨が打ち付ける

今ごろ、午前の分が終わって・・・

さて松岡町にも司馬遼太郎は訪れている。

あっ松岡小学校だ

「松岡小学校」という立派な建物があって、玄関に校名が、明朝活字体の金文字で打ち出されている。

たしかに金文字。こういうのだけでも軽く感動する。

司馬さんは昭和55年にここに訪れているから38年も経てオイラも同じものを見ているのだ。

ここでは司馬さん一行は、ある古墳へ行こうとしたが場所がわからずに諦めている。

ここに行こうとしたのかなぁ、

ほぉ~石室だ。

掘り出された石棺。

しばらく付近を周ってみた。

へぇ~すごい駅だなぁ

松岡藩城下町の案内板

松岡藩なんてあったんだ。

大野市と勝山市での司馬遼太郎が訪れた場所を見て周ることができて良かった。

いい時間になったぞ。

そろそろ迎えに行こうか・・・。

【ヒゲ親父】