『世界の目を醒ますヘラトリ・トピックス』40『朝日の迷い』

*メル友北海道*

転載、させていただいた記事です

『世界の目を醒ますヘラトリ・トピックス』

(第40号)

『朝日の迷い』

最近、朝日新聞の論調に、ある種の"迷い"(ブレ)が見られる

ことは、つとに指摘されているが、本日(4/20)付の朝刊は、

その典型であった。

なかほどのオピニオン欄で、丸々1ページの全面を割いて、

「老いゆく中国」

と題して、中国社会科学院・人口労働経済研究所長の蔡ボウ

(ツァイ・ファン)氏のインタビューを掲載していた。

「急速な高齢化で中国の労働人口が減るので、2020年以降は、

高度な経済成長は無理」

という氏の持論が展開されているものである。

この主張自身は、実は目新しいものではなく、2007年頃から、

日本のメディアにも、氏の「人口経済論」は、しばしば登場

している。

(過去に他のメディアに出た部分も一部含めて)内容をたどって

みると、

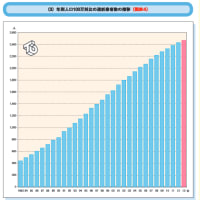

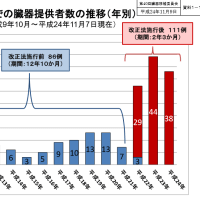

「中国の働き手(生産年齢人口:15~59歳)は、2013年頃を

ピークにして、減少に転じてしまう(一人っ子政策の影響)」

「一人あたりのGDP(国内総生産)は、まだ日本の9分の1程度であり、

国民が豊かになる前に、社会負担の重い高齢化社会に突入してしまう。

中国にとって大変な試練だ」

「農村人口は六億五千万と、今や全人口の半分以下に減ってしまった。

賃上げをしなければ、農村からの出稼ぎ労働者すら確保できない」

とくに最後の点は、

「中国の都市部の人口と農村部の人口が逆転したとき

(=農村部の人口が半分以下になったとき)、

中国の自由化・民主化は必然のものとなる」

という、約10年前の大川隆法総裁の"予言"との関係で言えば、

重要な"告白"だろう。

さらに、「一人っ子政策」を見直しても人口が増えない理由として、

「日本や韓国、台湾などと同じです。高い教育を受けた女性は、

なかなか結婚しないし、出産の時期も遅くなるから」

と指摘し、人口減にもかかわらず、若者の失業率が上がっている

原因として、

「学校の教育内容と企業の求める人材の間に隔たりがあるからで、

これが年六百万人の大卒者の就職難を産み出している」

と、日本の文科省にも聞かせたいような、

率直な見解を披露(ひろう)していた。それに加えて、

「(先行きの自然成長率は期待できないのだから)無理やり高い

成長率を維持しようとして、淘汰(とうた)すべきゾンビ企業を

助けたりするようなことは、するべきではない」

「そもそも中国は、都市と農村部の戸籍を分けていて、

都市部に出稼ぎに来た農民が、同じような教育・医療・年金が

受けられないようにしている。(社会主義国家でありながら、

差別が存在している。)こういうことを改めないといけないのだ」

「今の中国の問題は、都市部と農村部の名目上の賃金格差が

縮まったのに、貧富の差が、実感としては逆に、広がっていることだ。

それは、賃金以外の見えない待遇に差があるからで、特権を

利用して、対象外の収入を得ている人が沢山いることを、

皆が知っている」

と、かなりはっきりした"政府批判"を展開していた。

さて、このロング・インタビューを掲載した朝日新聞の意図を

どう読むか。

最近とみに、「覇権国家・中国」への批判が各方面から激しいので、

「そんなことはないんだよ。中国も、「あっという間に老人大国に

転落して国力が衰退しそうだ」というので、彼らも大変なんだ。

苦労しているんだよ」

と、批判の矛先(ほこさき)をかわすのに、朝日新聞も一役買って

いるようにも見える。

あるいは、ここまで親中路線で世論を引っ張ってきたものの、

最近の東南アジアや尖閣諸島に対する中国の覇権的・侵略的

スタンスに、段々恐くなってきて、

さすがにマズイと思ったのか(このまま付き合ったら一蓮托生

(いちれんたくしょう)にされるので)、上手にアリバイ作り

(足抜けのためのリスクヘッジ)に取り掛かったように見えなくもない。

そのいずれの場合であれ、今回のインタビュー記事は、

「相手(中国政府)の弱点」を知る上で、手頃な教材になる。

今年の夏以降は、「中国の自由化・民主化」に向けて、いよいよ

知力戦が本格化するだろう。

その際の普遍の真理が、

「敵を知り、己れを知れば、百戦危うからず」(『孫子』より)

であることを考えれば、なおさらだろう。

「北朝鮮」、「温暖化」と的(まと)が外れて

この日の朝日新聞には、ほかにも面白い記事があった。

先般のミサイル発射実験に当たって、北朝鮮政府は、海外のメディア

を多数招いて異例の取材をさせたが、日本は主要なテレビ局、

通信社は招かれたものの、新聞社は、朝日を含めてすべて

シャットアウトされた。

それに対する事実上の"抗議"を兼ねた

「北朝鮮のメディア対応に関する検証記事」が掲載されたのである。

その中で、北朝鮮政府が「大幅な取材の自由を認めた」という

公式見解とは裏腹に、いかに報道制限をかけてきたかを、系列の

テレビ朝日の同行記者の言葉を借りて、連綿と"検証"している

のが、この記事の内容なのだが、

そこには、これまでの「好意」を無視された者の、何ともいえない

ペーソス(哀愁)が漂っているように見えた。

随分、北朝鮮政府の批判をしているようにも見えたが、それを言う

資格は、朝日新聞にはないだろう。

「報道制限を課した」と朝日は主張するが、その割には、CNN等の

欧米メディアは、随分大胆な報道をしていた。

朝日が取材を許可されたとしても、とてもではないが、CNN並みの

"突っ込み"は期待できなかっただろう

この点は、日本のテレビ局・通信社も同様である。)

デジタル社会の到来で、マスコミ(新聞/テレビ)に関する国の

内外の障壁が、急速に無くなってきている。中国/北朝鮮報道に

関する日本のマスコミの手抜き(あるいは"官報"化)は、

どんどん読者・視聴者の目に晒されてきている。

今回の朝日新聞の"悲哀"は、ある種、それを象徴する出来事であった。

さらに社会面に目を転じると、

「地球に低温期到来の可能性」という、国立天文台・理化学研究所等の

発表記事が掲載されていた。

「太陽の黒点活動等の影響で、来年から低温期に入ることが予見

されてはいたが、それが、観測によると、一年早まりそうだ」

というのである。

温暖化問題に関する気象専門家の"いいかげんさ"

(2年前にデータ捏造(ねつぞう)事件が発覚して国際問題化)と、

近年の不況の深刻化があいまって、最近は、地球温暖化問題を

まともに採り上げる人は、ほとんどいなくなったが、

「"太陽(黒点等)の活動による低温期と高温期の繰り返しの影響の

大きさ"に比べれば、 "二酸化炭素が理論的にもたらす温暖化の

影響"は、無視できるほど小さい」

ことは、地球物理学の方では以前から常識であり、それが、

「一部の狭い範囲の"気象学者"の声に便乗したマスコミによって、

声高に叫ばれたのが温暖化問題の本質である」

ことは、良識ある人々の間では、良く理解されていた。

「2013年から低温期に入るらしい」ということは、以前から分かって

いたことだが、それがたまたま、国立天文台等の観測によって、

「一年早まったのが分かった」ことを奇貨として、これもまた

コッソリ「」をする(温暖化問題から距離を取る)というのは、

やや"セコさ"を感じさせるものではあるだろう。

真実を探究してこなかった者の晩年には、ペーソス(哀愁)

が漂うものである。

この国と人類の未来を安んずるために、

朝日新聞の"回心"を期待したい。(了)

●お問い合わせ・ご予約などは、電話・FAX、または

こちらのアドレスhokkaido@sj.irh.jpまでお送りください。

●メール配信をご希望の方は、

「メル友希望、お名前、支部名、会員番号」をご記入の上、

hokkaido@sj.irh.jpまでメールをお送りください。

北海道正心館

Tel:011-640-7577

Fax:011-640-7578

。